明治元年の浦上のキリスト教徒の移送と諸外国の抗議

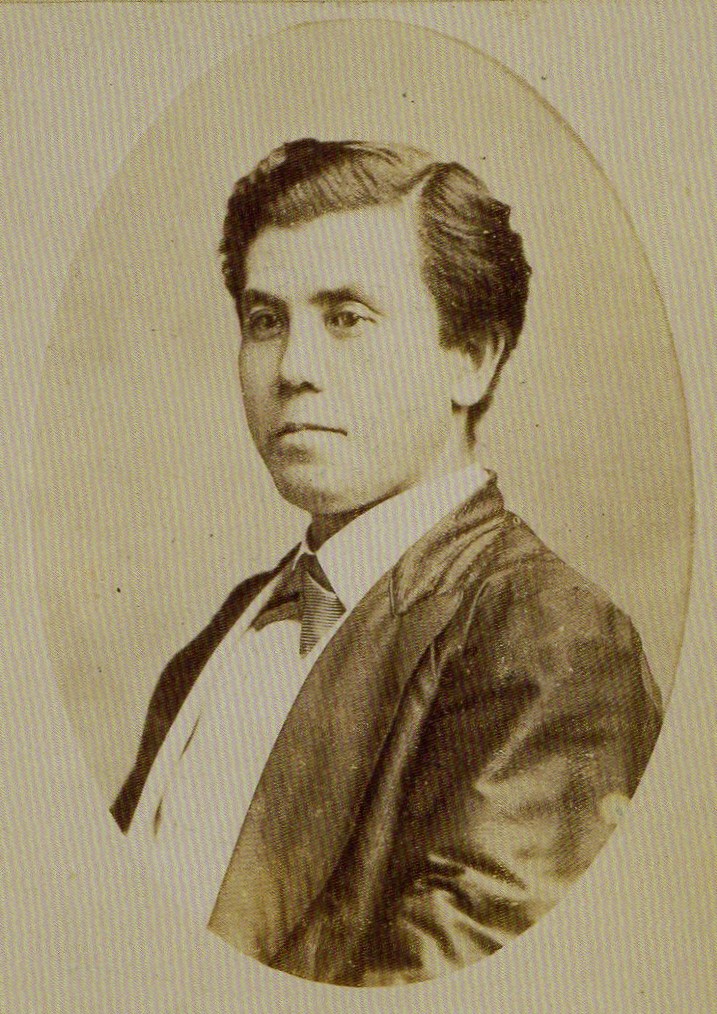

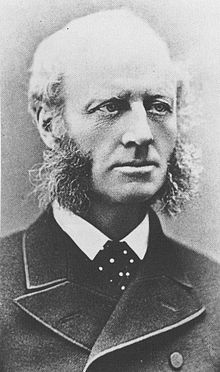

前回の「歴史ノート」で、長崎で捕えられたキリスト教信者の大規模な処刑が行われるという風説が流れ、明治政府は欧米諸国から強硬な抗議を受けて、大阪本願寺にて政府代表の大隈重信と英公使パークスと談判したことを書いた。

この談判が終わってしばらく外国からの抗議も一旦止んだが、政府としては国禁を犯しているキリスト教徒の処分問題の解決を急ぐ必要があった。長崎裁判所では中心人物の斬首など厳刑に処す方針であったのだが、それを実行すれば重大な外交問題に発展することは火を見るよりも明らかであった。

政府はこの問題を何とか穏便に解決させようと、木戸孝允を長崎に出張させている。木戸は明治元年(1868年)五月十三日以降三回にわたり長崎裁判所の澤宣嘉総督、井上馨らとこの問題について協議の末、同月二十一日に信徒の中心人物を津和野藩へ二十八人、長州藩へ六十六名、福山藩へ二十人が蒸気船で移送することで決着した。

しかし浦上のキリスト教徒の一部を移送したことから、早速諸外国から抗議されている。井上馨の伝記である『世外井上公伝. 第1巻』には、こう記されている。

然るに木戸の出発したその翌日、長崎在留の各国領事は、教徒の巨魁が移送されたことを知って、早速長崎府庁(五月四日に裁判所を府と改めた)に抗議を申し込んできた。ところが長崎府では、その実を告げ、和親修交上種々の忠告は忝(かたじ)けないが、わが政府においては無辜(むこ)の人民に対して、徒(いたずら)に不仁の処置を取るものではなく、事情已むを得ずここに至ったのだから了承されたいと返書を送った。

(井上馨侯伝記編纂会 編『世外井上公伝. 第1巻』内外書籍 昭和8年刊 p.305~307)

而して爾後政府においても、八月二十三日に肥前藩に命じて、浦上村耶蘇教徒の残徒を厳重に取締らしめ、九月五日には大村藩に領民の該教に侵染せざるよう取計らいを命じた。而して十月二十五日には耶蘇教徒の改方についてその規則が新たに制定される迄は、幕府の制度に従って処置し、不審のものはこれを取調べ、来る十一月限り届出でるよう布達して、断乎たる禁制方針で進んだ。尚五島領民中の耶蘇教徒に対しても、九月以来屡々(しばしば)取調を行い、十二月三日を以てその処分方を五島藩と長崎府とに命じた。かくて五島に於いても教徒の検挙を見たが、その糺問にあたり拷問残虐の処置があったというので、宣教師から直ちにその由を英国公使に報告した。

この報を得て英国公使は、さきに教徒に対して寛大の取り扱いをすることを言明しているにもかかわらず、尚かくの如き苛酷の処置を行うのは、その言明に悖るものであると大いに憤慨して難詰に及んだ。故に政府も余儀なく吏員を派遣し、その真偽を調査せしめることになり、同月末に外国官判事山口範蔵が長崎に赴き、実地調査に当たった。山口は種々調査を行うて翌二年三月に帰京復命して、該島に於いては外国公使の抗議して来た如き事実はなく、これは多分昨秋同島に於いて五島家本末両家の間に惹起された紛擾が偶々教徒虐待の虚説となって誤り伝えられたものであろうと報告した。

このように山口範蔵は教徒虐待の事実を否定しようとしたのだが、外国公使等はこの報告では満足するはずがなく、その後も外国人との面倒な交渉が続いたという。

明治二年の浦上のキリスト教徒の移送と諸外国の抗議

しかしながら政府のキリスト教禁教方針は揺るがず、さらに多くの教徒の捕縛を決定し実行している。

政府に於いてもまた大いにその処置に苦心したが、二年十月に至りその残徒を一網打尽に附して、金沢以下十余藩に転移せしめ、禍根を勦絶することに決した。而して年末に至り、迅雷的にその転移の実施に着手し、十二月一日を期して輸送を開始することになった。然るに外国領事の抗議に妨げられたため、愈々出発したのは四日で、越えて七日には三千人の教徒の輸送を終わった。

(同上書 p.309)

たまたま長崎にいた英公使・パークスは長崎県に抗議したが、長崎県は中央政府の命令であるとして抗議を拒否し、その後パークスは米・独・仏・蘭の4か国公使とともに、信徒処分に関する抗議書を明治政府に提出している。そして政府は、明治二年(1869)十二月に五ヶ国公使を集めて再び談判している。

この会議における各国の発言内容が、山本秀煌 著『近世日本基督教史』に詳しく紹介されているが、要するに各国公使は浦上の信徒の流罪を中止すべきであるとし、政府はキリスト教を許可すれば神道を基礎とする政府を維持することが出来なくなると論じて、議論は平行線であった。

冒頭で英国公使パークスがこう述べている。

キリスト教は我が国民の宗門でこれあり候。思うに何様なる儀が英国に知らるる時は面白からぬ結果を生じ、最も非友誼的の所為と見なさるべし。もし、これら人民中の幾人かが曲事をなせしならば、これを罰せられて可なり。されどその刑罰を家族と数千人の上に及ぼすは、吾人の正義より見たる見解に反する事と存ず。

(同上書 p.683~684)

キリスト教徒にとっては、キリスト教を奉じているということだけで、家族までもが流罪に処せられることは極めて不愉快なことであり、野蛮な行為にしか見えなかっただろう。

談判の席で岩倉具視は、

われわれは貴官らに約束せしが如く、穏当なる処置をなせりと思惟す。近頃移住せしめし人民にはその家族をも同伴せしめたり。これを厳酷なる刑罰と言うべからず。また彼らはそれぞれ付与せられたる土地を所有し、生活上の便利を有すること以前と異なるなし。従来彼等如きものは磔刑に処し来りしなれど、外国公使等の請求もありたることなれば、殊に穏やかなる処置をなせし儀に候。

(同上書 p.684~685)

と反論したのち、次のように述べている。

政府が日本において切支丹宗を禁ずるは、これに反対する故にあらず。これより大なる困難の起こるを予知すればなり。たとえば百人の中一人にても切支丹宗を信ぜば人々の心一致せずして分れ分れとなるべし。以前は切支丹宗に対する法律頗る峻厳なりしが、今は前よりも三四等も軽くなりぬ。しかしながら我らはこれを信ずることを一般に許可する能わず。…彼らが天皇陛下の宗門に従い、政府の権威に服せばこれを罰すべき理由なし。

(同上書 p.689~690)

明治政府は日本神道に天皇を中心に据えて国を治めようとしたわけだが、キリスト教徒は神社や天皇に敬意を示すことが無いので認めるわけにはいかないという。

明治政府が広めようとした神道はいわば一神教のようなもので、異質なものを極力排除するために、国是であるキリスト教の禁教を守り通すこととしたのである。

明治初期の進歩主義と保守主義との対立

『近世日本基督教史』を読み進むと、明治初期の思想潮流の変化をこのように表現している。

地の東西を論せず、時の古今を問わず、世界何の邦に於いても其の中には進歩・保守両主義の相対峙するありて、政治に、宗教に、文学に、その他百般の事物の上に互いに軋轢消長するを見る。我国維新前後の政界はその衝突の最も甚(はなはだ)しき時代なりき。所謂(いわゆる)進歩主義者は尊王討幕・開国外交・旧物の破壊、百事の改革を標榜して勇往邁進せんとし、保守主義の人々は尊王攘夷・旧物の保存、百時復古の旗幟を押し立ててこれに対抗し、反目睨争互いに消長する所ありしが、この両主義は宗教問題に関してゆくりなくも、期せずして、一時合致の行動をとりぬ。…神祇官の設置、排仏毀釈、基督教禁制これなり。されど吾人はその合致は一時的なりと言う。何となれば既に其の根本主義において世界的となり、人道的となりうべき要素を備えたる進歩党は、到底偏狭なる尊王、頑迷なる愛国をもって満足すべからざればなり。…果たして彼らは宗教問題において、就中(なかんずく)基督教に対する態度に於いて意見を異にし衝突し始めたり。

(同上書 p.760~762)

維新政府の中の進歩派も保守派も当初はキリスト教禁教であったのだが、浦上の信者を流罪に処すことで諸外国が一斉に抗議するに及び、進歩派の態度が変化していったという。

彼らは思えらく、浦上信者は天主教なり。これに関係ある宣教師はフランス人なり。而して新政府の最も親交ある英米は新教国なり。たとえ旧教徒たる浦上信徒を迫害するも英米諸国の賛成するところなるべし、よし賛成せざるまでも傍観の態度に出べしと。然るに、意外にも、英米公使が率先して厳しき抗議を申込みしのみならず、その言明するところにも首肯すべき点多かりしかば、宗教問題は容易ならざる難件なるを認め、…外国と交通する以上は耶蘇教と雖も之を容れざるべからずとの急進の説をさえ懐くもの起こるに至りぬ。

(同上書 p.767~768)

浦上の隠れキリシタンの宣教師は旧教(カトリック)なので、政府と親交のあった新教(プロテスタント)国の英米は傍観の態度に出ると考えていたのだが、英米は浦上教徒の処分に強く抗議したばかりではなく、主張する内容も進歩派にとっては納得できるものであったことから、英米両国に対する信頼度が高まるとともに、キリスト教に対する態度が次第に寛大になっていったという。

岩倉使節団が直面した大問題

ところで、政府は明治四年(1871年)十一月に、右大臣岩倉具視を全権大使とし、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、山口尚芳を副使とする遣外使節団を米欧に派遣し、相手国の元首に国書を捧呈し、海外文明の情況を視察させている。

この時期に欧米に使節団を送り込んだ理由は、江戸時代の安政期に欧米十五か国と結んだ通商条約の協議改定期限が半年後に到来するので、その予備交渉を行ない、併せて政府首脳が外国の諸法制・諸機構についての知見を深めるねらいがあったとされる。

岩倉使節一行は同年十二月四日にサンフランシスコに入り、翌年一月二十一日に米大統領に接見し、国務卿フィシュと条約改正について談判を開始したのだが、その席で国務卿はこう述べたという。

『日本が治外法権を撤去せんことを望まるるは固より正当のことなり。されど我が合衆国民をして貴国の治下に立たしむるに先んじ、貴国の法律制度を調査せざるべからず。聞く貴国は基督教を禁ぜりと。果たして然らば此れは由々しき大事なり』とて、進んで宗教制度及び基督教禁制高札に関して質す所ありしかば、大使は之に答え『我国数百年の仕来(しきたり)に従い、切支丹禁制の高札は未だ撤去せざるも、此の数年来は禁制を施行したることなく、今や高札は死法にして宗教上の信仰は自由なり』と言いしに、デロング公使は傍らよりこれを遮り最近神戸にありし市川栄之助夫妻捕縛事件を挙げて大使の答えを難じ、条約改正に先んじて高札撤去を断行せざるべからずの理由を詳論せり。大使らは…切支丹禁制の条約改正に大妨害たるを覚り、高札撤去に黙諾を与えしものの如し。明治五年四月大久保・伊藤両副使が米国より中途帰朝して、我が政府の廟議を求めたる個條中に(次の)言あるを以て知るべし。

(同上書 p.810~811)

『一 日本の法律中に外教の明禁なしと雖も、尚高札にその禁令を掲示するを以て外人は一概に自由親交を妨ぐるの野蛮国と見做し、対等の権を許すことを甘んぜず。故に此の高札の禁令を除く事』とあり、而して廟議は之に対して異論なかりしが如し。

岩倉使節団は米国の次に欧州に向かっているが、そこでもわが国のキリスト教徒迫害が問題とされたようだ。副使の伊藤博文は日本政府に宛てて次のような文章を残しているという。

吾人は行く所として切支丹追放者と信教自由との為に外国人民の強訴に接せざるはなし。思うにこの際前者については速やかにこれを解放し、後者に関しては幾分自由寛大の意向を表明せずんば、到底外国臣民の友誼的譲与を期待すべからず。

(同上書 p.813)

キリスト教国からすれば、わが国がキリスト教禁教を国是とし、キリスト教徒であることを理由に捕縛し流罪に処すことはとんでもないことなのだが、そんな国がキリスト教国相手に条約改正を交渉するなどは論外だという意識であったと思われる。

もし条約改正がなされたとしたら、キリスト教国の同胞が我が国で罪を犯した場合に、非キリスト教国であるわが国が作った法律で裁かれることになる。キリスト教を信じているというだけで一族全員が流罪にされるような国が作る法制度をそもそも信用して良いのかということになるだろう。その疑念を覆すには、わが国がキリスト教を解禁して欧米諸国並みに法律が整備されることがどうしても必要であったのだ。

明治六年二月二十四日に政府はキリスト教禁制の高札を撤去し、浦上の信徒を釈放した。Wikipediaによると配流された者の数は三千三百九十四名で、うち六百六十二名が命を落としたという。配流先での教徒の扱いは地域によって様々であったが、長州・萩では厳しい拷問が行われ、棄教が迫られたようだ。その時に用いられた「拷問石」が、長崎の浦上天主堂の一角に安置されている画像が放送大学長崎学習センターのサイトに案内されている。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント