スペイン侵略前にフィリピンに日本人が居住していた古記録

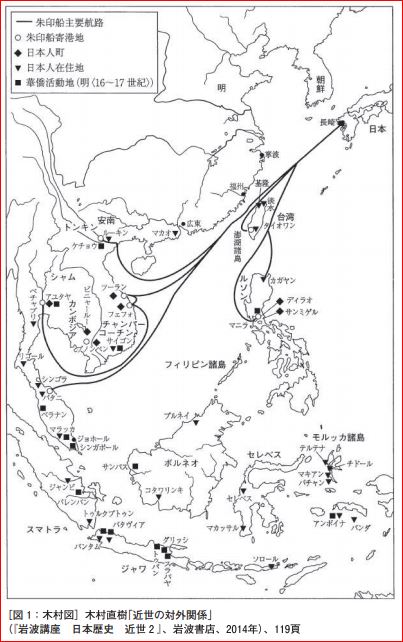

初代フィリピン総督となったスペイン人のミゲル・ロペス・デ・レガスピが、フィリピンを占領する以前の一五六七年七月にスペイン国王フェリペ二世に送った報告に、日本人がルソン島で島人と毎年交易していることが記されている。岩生成一 著『南洋日本町の研究』にその報告が引用されている。

ルソン及びビンドロと称する島々あり、同地には支那人及び日本人が年々交易に来る。彼等は生糸、羊毛、鐘、陶磁器、香料、錫、色木綿布及び他の小雑貨をもたらし、帰航には彼らは金と蝋を搬出す。これ等二島の住民はモロー人にして、支那人や日本人のもたらすものを購入して、これを群島中に売りまわる。

(岩生成一 著『南洋日本町の研究』p.216 昭和15年刊)

この報告はレガスピが島人から伝聞したものではあるが、当時日本人商人が単独か、あるいは中国人と同航してルソン島やその南のミンドロ島方面と交易していたことは注目に値する。

一五六七年といえば、まだまだ『明史』では「後期倭寇」による掠奪が行われていたことが記録されている時期なのだが、このブログの「倭寇」シリーズで書いたように、明は諸国との交易が拡大していた中で海禁政策に舵を切って、貿易活動を厳しく取り締まるようになった。わが国や中国の貿易商人からすれば、すでに生活必需品が数多く取引されており利幅も大きかったので簡単にやめるわけにはいかず、「密貿易」が行われたことで明国の官憲とのトラブルが頻発したが、その一方で商人たちは、周辺諸国との貿易ルートを開拓するようになっていったのだ。

一五六七年はわが国では、稲葉山城の合戦で織田信長が美濃の斎藤竜興に勝利し、斎藤家が滅亡した年であるが、それよりも以前から、日本の商人がルソン島民の信用を得て定例的な交易が始まっていたのである。

スペインによるフィリピン侵略と日本人・中国人商人との武力衝突

ところが、スペインは一五七一年にマニラを植民地首府とし、フィリピン諸島の大部分を征服してスペインの領土とした。その時点でマニラには日本人二十名が居住していたことが、フィリピンを占領したマルチン・デ・ゴイチの率いたスペイン船隊の遠征経過報告に出ている。

町には既婚支那人四十名及び日本人二十名在住していた。その中の崇明は、敵対行動が勃発する前に、来船して司令官に面会したが、チアチンの僧帽をかぶっている一日本人がいたので、我等は彼をキリスト教徒と思った。我等が教徒なりやと訊ねると、彼は之を肯定して、自分の名をパブロであると答えた。

(同上書 p.216)

スペインがフィリピンを植民地として以降は、日本人・中国人商人はこれまで続けて来た島人との自由な交易が難しくなり、次第にスペイン人と敵対することとなる。

敵対したことの最大の理由は、ルソン島との交易が貿易商人たちに莫大な利益をもたらしてきており、その権益を新参者のスペインに奪われたくなかった点にある 。このことは、同上書に引用されている一五七五年にフワン・パチェコ・マルジナードが国王フェリペ二世に送った書翰から、貿易による利益の大きさがある程度推測できる。

富致なる日本国はルソン島より三百リーグ内外の距離にあり、、同地より多量の銀がもたらされる。毎年日本船は商品を積んでくるが、その主要なる交易は銀を金と交換することで、金1マルコに対し銀2乃至2.5マルコの割合である。

(同上書 p.218)

Wikipediaによると、わが国の金銀の交換比率は、天正年間(一五七三~一五九三年)で1:10程度であったので、わが国の商人が対価として持ち帰った金は日本では四~五倍の価値があった。そればかりでなく、他の商品も利幅が大きかったので、一航海で莫大な利益を得る事ができた。そのことは中国にとってもスペインにとっても同様であったのだ。

スペインは日本船・中国船を排除しようとし、何度か武力衝突が起こり犠牲者も出ていたのだが、一五八四年にスペイン船がルソンからはじめて平戸に入港した際に主君の松浦氏がスペインとの交易を所望し、以降毎年日本船がマニラに平和的に入港するようになって、それ以来マニラに居住する日本人が増加していったという。

豊臣秀吉の降伏勧告状とフィリピン総督の日本人対策としての日本人町

ところが、前回記事で記したように、文禄元年(一五九二年)以降三度にわたり豊臣秀吉がフィリピン総督にあてて降伏勧告状を送っている。フィリピン総督のダスマリナスは日本人の来襲を恐れて様々な指令を下している。一五九二年に出された指令の一部を紹介しよう。

日本人敵兵来襲の懸念は各方面において確認され、かつゲルマン人海賊は現に当地にあって、日々沿岸を劫掠しつつあれば、市内に在住せる多数の日本人商人に対する不安を除去するため、彼らの武器を悉皆没収して後、彼らに市街の居留地即ち一定地域を指定して、同地に居住して商貨を販売せしむべし。同時に、日本人下僕に対して取るべき手段も考慮せざるべからず。蓋し、当地には彼らは非常に多数にして、我等の住宅にも、市内にも自由に出入りすることを許されたれば、この危険に直面して彼らは放火あるいは類似の災害を醸すやも計られず。

(同上書 p.232~233)

それまで日本人商人はマニラ市内の各地に居住していたのだが、この指令により一定地域に定住することが命令されたのである。そしてこの指令が、マニラ市外に日本人町が発生の起源になるものと考えて良い。また「日本人下僕」とあるのは、スペイン船により連れてこられた日本人奴隷がスペイン人の家庭で下僕として働いていたことを意味するが、彼らも悉く日本人町への移住を命じられたのである。史料には移住先の地名については記されていないという。

その後、日本人が来襲する動きがなかったので再び貿易活動が行われるようになったのだが、数年後にスペイン人が激昂する事件が起こっている。

サン・フェリペ号事件とフィリピンの日本人

一五九六年にメキシコのアカプルコ港に向かったサン・フェリペ号が、東シナ海で台風に遭遇して甚大な被害を受けてしまう。船員たちはメインマストを斬り倒し、四百個の積荷を放棄して、なんとか土佐の浦戸沖にたどりついたのだが、秀吉は増田長盛に命じて船体と船荷を没収せしめた。

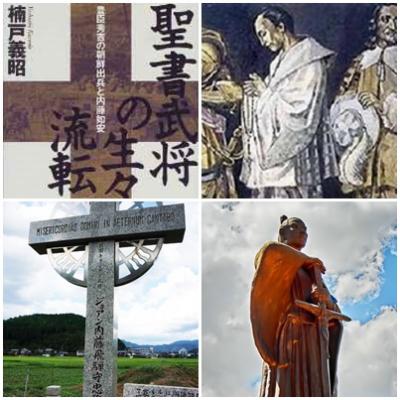

通説では、増田長盛がサン・フェリペ号の船長に対し「どうしてスペインはそんなに多くの国々を征服し得たか」と尋ねたところ「まず征服せんと欲する国に宗教伝道者を送り、国民がキリスト教に傾いた頃を見計らって今度は軍隊を送り、新しいキリスト教徒をしてこれに援助させるから容易なのだ」と答え、驚いた増田長盛がその旨を秀吉に報告したところ、秀吉はそれを聞いて激怒し、バプチスタらフランシスコ会員とキリスト教徒全員を捕縛して磔の刑に処するよう命じ、一五九七年に二十六人が長崎で磔の刑に処されたという話になっている。しかしながら、船長の失言の話は日本側の記録には存在せずイエズス会の記録にしか存在しないようなのだ。

松田毅一氏の『秀吉の南蛮外交』に、秀吉が土佐に派遣した増田長盛に送った書状が引用されている。それには「彼等スペイン人は海賊であり、ペルー、ノビスパニア(メキシコ)、フィリピン諸島で行ったように、当(日本)国を奪うために測量を行なう目的をもってきたのである。このことは、このころ、都にいた三名のポルトガル人ほか数名が太閤に知らせたことである」という主旨のことが書かれていたようだ。(松田毅一『秀吉の南蛮外交』新人物往来社p.227)

「三名のポルトガル人ほか数名」が秀吉に讒言したということになるのだが、松田毅一氏によると、秀吉にこの情報を伝えたのはイエズス会の宣教師であった可能性が高いという。

そもそも、日本における布教は当初からイエズス会が行うことが取り決められており、ローマ法王は一五八五年にフランシスコ会に対し日本渡航禁止令も出していた。また一五八七年には秀吉の伴天連追放令が出たためにイエズス会はおおっぴらな布教活動を自粛している最中であった。そんな状況下にフランシスコ会がフィリピンから宣教師を送り込み日本で布教活動を開始したのだが、イエズス会がフランシスコ会の布教活動を不愉快に思っていたことは確実だろう。彼らはフランシスコ会を日本から排除するために工作をかけたのではなかったか。実際のところ、長崎で処刑された二十六人のうち二十人が日本人で、残りの六人はいずれもフィリピンから送られたフランシスコ会の司祭や修道士であったことは注目して良い。

この事件のことは拙著や別のブログにも書いたので詳しくは触れないが、この事件がフィリピンのスペイン人を激昂させることになる。

当時フィリピンには二千人近く日本人がいたのだが、この事件を機に多数の日本人を日本に送り返したことが記録されている。

徳川時代のマニラ郊外の日本人町

豊臣秀吉が没し徳川家康が天下を掌握すると、海外貿易が盛んとなりフィリピンの日本人が再び増加している。一六〇一年にフランシスコ会がディラオに在住する日本人の為に教会を建立する許可を総督から取得したとの記録が残っているそうだが。おそらく一五九二年以降は、ディラオに日本人居住区があったのであろう。

一六〇三年にマニラ在住中国人の暴動が発生し、その鎮圧に日本人が集められている。

GHQ焚書処分された奈良静馬著『西班牙(スペイン)古文書を通じて見たる日本と比律賓(フィリピン)』にはこう解説されている。

太守は支那人反乱と聞いてこれが鎮定の手筈をし、一六〇三年十月五日の朝、スペイン人数名と、日本人傭兵四百名をしてマニラ市を出発してこれが討伐に向かわしめた。この時のスペイン人は単に数名と書いて有るだけだから正確にはわからないけれども、あまり多くはなく、大部分は日本人であった。この日本人を主とする支那人討伐隊は、勇敢に奮戦して一千五百名以上の支那人を倒し、彼らの食料品をことごとく焼いてしまった。食物を焼かれたので致し方なく、残った支那人は陣地を捨て、千五百人の者が列を組んでマニラ市に向かって引き揚げた。

スペイン人はこの討伐戦で日本人の剛毅沈着、勇敢無比であるのを実際に見て、日本兵を信頼する事いよいよ厚く、太守および軍事参事会に於ては、さらに支那人攻撃の手配を定め、同年十月七日朝八時から九時までの間に、各々鉄砲を持った百五十名のスペイン兵と、総数五百の日本人をガリナトという者に指揮させて出発し、非常な勢いを以て進撃した。スペイン人はなかなか狡猾で、先鋒にはすべて日本人を配し、自分たちは殿軍となって敵陣営に乗り込み、支那人五百人を殺したほか多数を傷つけ、彼らの軍旗を奪い取った。…

(『西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓』p.168~169)

まだまだ戦いの記述は続くのだが、この戦いによる死亡者は中国人千五百人で、スペイン人は六名、日本人は四名だけだったという。

この事件以降さらに日本人のニーズが高まり、マニラの日本人は増加していった。一六〇六年の記録によると、日本人の店舗は九十一軒あったようだが、その年に一人の日本人がスペイン人に殺害されたことから、武器をとって暴動を起こそうと立ち上がった日本人が千五百人もいたというから、わずか三年間で急速に日本人が増加したことが分かる。この時は宣教師の説得で事なきを得たが、スペイン人は日本人が増加することを次第に怖れるようになっていった。同上書にはこう解説されている。

ディラオの町に押し込められていた日本人は太守(アキュナ)の死を機に、スペイン人の覊絆を脱せんとして、一時に反抗して立ち上がり、双方共に少なからぬ死傷者を出したが、結局は鎮定されてしまった。…(中略)

一六一二年フィリピン在住の日本人は武器を持つに足る者だけでも七百人以上あったから、日本人はフィリピンにとって不断の脅威であった。一六一九年乃至二〇年にヘルナンド・デ・ロス・リオス・コロネルは日本人をマニラから一掃することを請願した…

(同上書p.148~149)

江戸幕府の対外政策とフィリピンの日本人町

しかし、その後も日本人は増え続けた。

徳川家康は、当初はキリスト教に寛容であったのだが次第に警戒するようになり、慶長一七年(一六一二年)に直轄地の教会の破壊と布教の禁止を命じ、翌年には禁教令を全国に広げ、慶長一九年(一六一四年)には修道会士や主だったキリスト教徒がマカオやマニラに追放されている。

有名なキリシタン大名であった高山右近も、この時にマニラに追放された一人で、他には内藤如安や豊後の大友宗麟の息女なども同時期にマニラに到着している。しかしながら、右近はマニラ到着後数か月でこの世を去り、その後内藤如安らは、マニラ市外のサン・ミゲルという村に居を定めたという。

日本人町があったマニラのプラザ・ディラオには高山右近の銅像があるのだそうだ。次のリンク先にその写真がある。

一六二〇年頃には日本人が三千人を超えていたことが記録されているが、その後の日本は、寛永十二年(一六三五年)に日本人の海外渡航と国外にいる日本人の帰国が禁止され、寛永十六年(一六三九年)にはオランダと中国を除く船の入国を禁止した。それ以降フィリピンにおける日本人の記録は僅かしかなく、一六六〇年に現地人の反乱の鎮定に日本人傭兵が用いられた記録が残されているという。 その後は日本人が増加する要素は乏しく、ディラオの日本人町は衰微していったようだ 。

岩生氏の『南洋日本町の研究』にル・ジェンチルの東印度航海記が引用されていて、そこには一七六七年における日本人について「その数は多くても六、七十名に過ぎず、いずれもキリスト教徒だった(p.332)」とある。岩生氏によると、おそらくこれがマニラの日本人町に関する最後の記録になるのだそうだ。

今のマニラには、かつての日本人町を偲ばせる建物等は何も残されていないのだが、17世紀以前にフィリピンに渡った日本人の末裔が、今もフィリピンに残っているのかどうか、興味深いところである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント