比叡山などの寺社焼討ちに宣教師の関与はあったのか

前回の記事で、1570年に来日して京都地区で布教活動をはじめたイエズス会のオルガンティノが1577年に巡察使ヴァリニヤーノに宛てた書簡には、一度「悪魔」に献じた仏像や建物などは、焼かれるべきであり、そうすることは「善き事業」であると記されていることを紹介した。

信長の比叡山焼き討ちが行われたのはオルガンティノが来日した翌年の1571年(元亀二年)なのだが、この大事件に宣教師たちの関与はなかったのだろうか。

ルイス・フロイスの『日本史』には、なぜか比叡山焼き討ちについてはほとんど記されていないのだが、この当時の宣教師たちの書翰を読むと、信長による寺社破壊を喜んでいたことがわかる。当時の宣教師たちの書翰は、このブログのメニュー「デジタル図書館」から「国会図書館デジタルコレクション」に進み、「異国叢書」の中の『耶蘇会士*日本通信』の4冊に収録されている。(*耶蘇会:イエズス会のこと)

オルガンティノが1579年6月にルイス・フロイスに宛てた書翰にはこう記されている。

我等の主が信長を用いて比叡山および越前の諸山の僧院ならびに摂津・河内および大和の僧院の多年の間手を触れる者なかりしものを破壊し、また播磨の国にあり比叡山に劣らざるものを破壊し給えるは大なる事件なれども、此の如く盛大にして日本国中最も富裕なる人を檀徒とし、我が聖福音の教えを最も憎みたるこの宗派を破滅せしめ給いしは更に大なる事件なり。豊後のキリシタン等はこの報道に接して大なる勇気を得、信長が神仏を迫害すること弥々(いよいよ)甚だしければ、その栄えかつ勝利を得ること益々多きを見て、神仏の存在せざることを悟るに至るべしと考えらる。

(異国叢書3『耶蘇会士日本通信 下巻』p.451~452)

オルガンティノが「我等の主」というのは「神」のことだが、神が「信長を用いて」寺社を破壊させたと記している。また「日本国中最も富裕なる人」とは信長を指すと考えるが、信長の協力を得て、キリスト教に敵対する宗派を破滅させたとも書いている。宣教師たちは寺社や仏像を破壊する「善き事業」のために、信長を利用したと言っているようなものではないか。

オルガンティノは信長に気に入られ何度も面談しているが、1578年1月14日付のジョアン・フランシスコの書翰に、オルガンティノが安土城に信長を訪ねた時のことが記されている。それによると、信長はオルガンティノにこう述べたという。

…彼(信長)は周囲に在りし諸国の領主及び王侯に対し、キリシタンの教及びパードレの生涯の清浄なること比なく、日本の坊主等は悉く欺瞞偽善の人にして、庶民を欺くことを職とせり。予は彼らを悉く殺し、これを亡ぼさんことを欲すれども、諸国に大なる擾乱を起こすことを憐れみ、これを容認すと云い、詳細に彼らの欺瞞と悪行を説き、大いに之を憎悪する意を表したり。

(同上書 p.411)

このように信長は仏僧を嫌っていたのだが、本願寺勢力が信長に敵対して元亀元年(1570年)に挙兵し、その以降十年間信長と争っていたこともその理由の一つであろう。

また比叡山の山法師側については素行に問題があり、評判がかなり悪かったようである。当時の南都多聞院の日記が徳富蘇峰の『近世日本国民史』に引用されてので紹介するが、信長はこのような僧侶を懲罰するためには荒療治するしかないと考えたのだろう 。

ひわたぶきの大堂本尊は、拝まれず、灯明二三形の如くこれあり。堂も舎坊も、一円はてきれたる体なり。浅まし浅まし。僧衆はおおむね坂本に下って、乱行不法限りなし。修学廃怠のゆえかくの如し。一山あい果て式なりと。各々之を語らる、諸寺あわせてこの式なり。悲しむべし悲しむべし。

(『近世日本国民史. 第1 織田氏時代 前篇』p.422)

信長にとっては天下統一を推進していくうえで敵対する仏教勢力を弱体化させる必要があり、一方キリスト教の宣教師たちは戦争というタイミングを活かして偶像崇拝を続ける仏教施設を焼き払うことを望んでいた。仏教勢力を懲らしめるという点では両者の思惑は一致していたのである。

信長は、比叡山焼討ちの前からキリスト教の庇護者であった

では、信長がキリスト教を庇護するようになったのはいつ頃であるのだろうか。

比叡山の焼討ちの直前である1571年9月28日にルイス・フロイスがインド区長のアントニオ・デ・クワドロス宛てに送った書翰が『耶蘇会士日本通信』にでている。文中の「異教の君主」は信長を指しているが、フロイスはこの時点で信長が我らの庇護者であると確信していることがわかる。

この異教の君主が存生中我らに対して示せし非常なる厚情の一端につき、本書翰において特に尊師(インド区長)に告げんとす。…主はキリスト教国より甚だ遠隔にして、日本に滞在する耶蘇会のパードレ*、イルマン**等とも遠く離れたる当都地方の最も神聖なる教えに反対する敵多数の間に於いて、非常なる愛を以て我らの保護を引き受け、これに関して起こりたる一切の障壁を少しも意に介せざりし異教の君主を我らの庇護者と定め給いしが故なり。何等の利益を期待することなく、我らを保護するため非常に尽力するが如きは、異教の君主の間には甚だ稀なること…

*パードレ:神父、司祭 **イルマン:パードレの補佐

(同上書 p.121)

信長はキリスト教に好意を抱いていたのだが、信者にはならなかった。にもかかわらず、キリスト教を庇護したのはなぜなのか。徳富蘇峰は『近世日本国民史』で、信長と宣教師との関係についてこう述べている。

宣教師が信長を利用した事実は明白だ。信長在世中、伝道の公認を得たるのみならず、その保護をも得た。上国における耶蘇教*の扶植は、もっぱら信長の恩恵というも、過当でない。しからば信長は、いかに宣教師、および耶蘇教を利用したか。具体的の事実としては、宣教師の手を借りて、高山右近をして、高槻城を開城せしめただけである。しかも、おそらくはその以外に、神を裨益したる、隠れたる事実があろう。而してその最なる一は、おそらくは彼の頭脳に、世界的、もしくは国外的知識の注入であろう。信長は耶蘇教を信ぜざるも、宣教師のもたらし来たる意見、議論、文物、習慣などには、多大の刺激と、興味を覚えたであろう。信長かその規模の宏大にして、眼界の高遠なるは、おそらくは宣教師らとの接触に、負うところがあろう。

*耶蘇教:キリスト教(カトリック)

(『近世日本国民史. 第2 織田氏時代 中篇』p.263~264)

宣教師がもたらした西洋の知識や文物が信長の旺盛な好奇心を刺激したということは大きかったと思うが、それだけの理由で信長がキリスト教を庇護したとは考えにくい。思うに信長には、敵対する仏教勢力を弱体化させるためにその天敵であるキリスト教勢力を支援して利用するという考えがあったのではなかったか。

敵にも味方にもキリシタンがいた時代だからこそ宣教師と手を組む意味があった

当時はキリスト教の信者が増加しており、戦争に参加した武将や足軽にキリシタンが少なからず存在した。それは味方の軍においても敵軍においても同様であったのである。

比叡山焼打ちが起こる四年前の永禄九年(1566年)に松永久秀と三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)が争っていた。松永久秀はキリスト教嫌いで有名な武将であったが、配下には何人かのキリシタンがおり、三好三人衆の配下にもキリシタンがいた。そしてその年のクリスマスの日に両軍がミサのために休戦したということが、ルイス・フロイスの『日本史』に記録されている。

降誕祭になった時、折から堺の市(まち)には互いに敵対する二つの軍勢がおり、その中には大勢のキリシタンの武士が見受けられた。ところでキリシタンたちは、自分達がどれほど仲が良く互いに愛し合っているかを異教徒たちによりよく示そうとして、司祭館は非常に小さかったので、そこの町内の人々に、住民が会合所に宛てていた大広間を賃借りしたいと申し出た。その部屋は、降誕祭にふさわしく飾られ、聖夜には一同がそこに参集した。

ここで彼らは告白し、ミサに与かり、説教を聞き、準備ができていた人々は聖体を拝領し、正午には一同は礼装して戻ってきた。そのなかには七十名の武士がおり、互いに敵対する軍勢から来ていたにもかかわらず、あたかも同一の国守の家臣であるかのように互いに大いなる愛情と礼節をもって応援した。彼らは自分自身の家から多くの料理を持参させて互いに招き合ったが、すべては整然としており、清潔であって、驚嘆に値した。その際給仕したのは、それらの武士の息子達で、デウスのことについて良き会話を交えたり歌を歌ってその日の午後を通じて過ごした。祭壇の配置やそのすべての装飾をみようとしてやって来たこの市の異教徒の群衆はおびただしく、彼らはその中に侵入するため扉を壊さんばかりに思われた。

(中公文庫「完訳フロイス日本史2」p.55)

このようにして敵にも味方にもキリシタンがいて、宣教師につながっていたのである。しかもその宣教師たちは、神社仏閣を破壊することを「善き事業」と考えていたのだ。もし宣教師が両軍の兵士たちに、寺社や仏像の破壊を教唆すればどのようなことが起こるかは誰でも容易に想像がつく。

前回記事で紹介した永禄十年(1567年)に東大寺大仏殿の戦いでは、奇襲をかけた松永久秀軍ではなく、陣を構えていた側の三好三人衆のキリシタンの兵士が東大寺大仏殿に火をつけたとフロイスが記している。戦国の時代は、大きな寺社に陣を構えた場合には、火をつけて寺社を焼き払おうと考える兵士が敵にも味方にもおり、「善き事業」を推進しようとする宣教師たちにとって極めて好都合な時代であったのだ。

信長とオルガンティノとどのような交渉があったかは知る由もないが、信長がキリスト教と手を組むことは、信長の敵対勢力の中にいるキリシタン兵士を密かに信長軍に協力させることが可能となり、味方のキリシタン兵士は使命感を持って寺社破壊に取り組むことになる。オルガンティノの話を聞いて信長がそのように考え、手を組んだのではなかったか。

比叡山の焼討ちに関する当時の記録

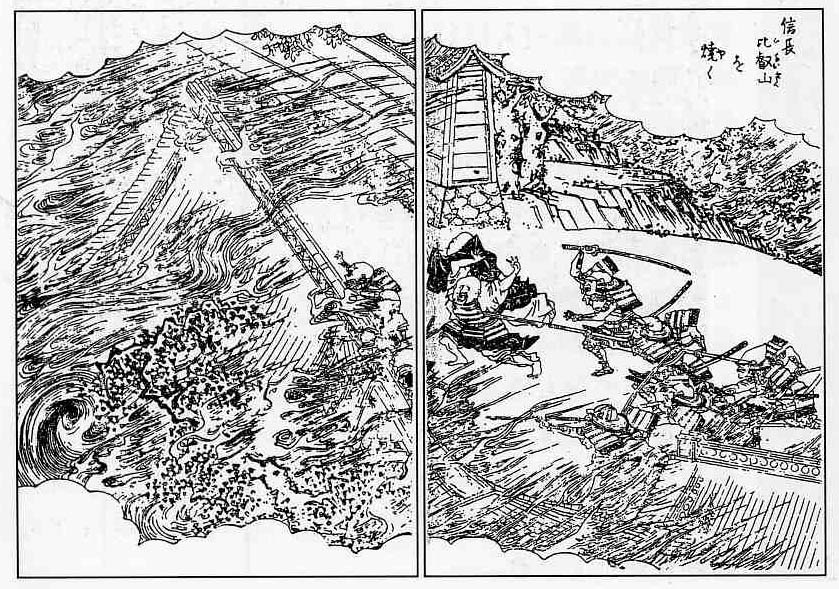

元亀元年(1570年)の石山本願寺の挙兵に浅井・朝倉両軍が呼応し、敵に前後を囲まれた形となった信長は延暦寺に同盟を申し入れたが拒否され、元亀二年(1571年)八月に信長は北近江に出馬し、浅井氏の小谷城を攻めたのち延暦寺に報復した。それが比叡山の焼討ちである。当時の記録ではどのように記録されているのだろうか。

例えば織田信長の旧臣・太田牛一が慶長十五年に著した『信長公記』には、こう記されている。

九月十二日、比叡山を攻撃し、根本中堂・日吉大社をはじめ、仏堂・神社・僧坊・経蔵、一棟も残さず、一挙に焼き払った。煙は雲霞の湧き上がるごとく、無残にも一山ことごとく灰燼の地と化した。

…諸隊の兵は、四方から鬨の声を挙げて攻めあがった。僧・俗・児童・学僧・上人、すべての首を切り、信長の検分に供して、これは叡山を代表するほどの高僧であるとか、貴僧である、学識高い僧であるなどと言上した。そのほか美女・小童、数も知れぬほど捕らえ、信長の前に引き出した。悪僧は言うまでもなく「私達はお助け下さい」と口々に哀願する者たちも決して許さず、一人残らず首を打ち落とした。

(新人物文庫『現代語訳 信長公記』p.173~4)

フロイスの『日本史』の1571年の記述には比叡山焼き討ちのことが見当たらないのだが、『耶蘇会士日本通信』の中にこの事件を記したフロイスの書翰が収められている。その記録によると、焼討ちは二日かけて行われ、二日目の記録にはこう書かれている。

(信長は)全軍に命じて残存せる坊主の住院を略奪し、比叡の山の有名なる諸大学の四百余の堂を焼払わしめたり。これらの堂は同日中に悉く焼き倒されて灰に変じたり。軍隊は同所より堅田の町に派遣せしが、町もまた抵抗すること能わず、破壊せられて火と血に委ねられたり。

(異国叢書.第3『耶蘇会士日本通信 下巻』p.157~158)

信長が焼討ちを命じたのは比叡山だけではなかった

冒頭に紹介したオルガンティノの書簡に戻ると、信長は、比叡山だけではなく摂津、河内、大和、播磨の諸国にも焼討ちを命じていたことが書かれている。

ここで前回記事で紹介した『摂津名所図会』の「茨木神社」(大阪府茨木市元町)の記事を思い出してほしい。織田信長は多くの神社にも火をつけたが、「天照大神・祇園牛頭天王・八幡宮・春日・稲荷・天満宮」を祀る神社には手を付けなかった。そのため摂津、山城、大和には古来の祭神を隠して天照大神などの名神を祀ることにより焼討ちから守られた神社が存在するという話である。言い方を変えると、織田信長は摂津、山城、大和の寺も焼討ちを命じていたのである。このことは、オルガンティノの書翰の内容とある程度重なるので、事実と考えて良いだろう。

『摂津名所図会』には「為那都比古神社」(大阪府箕面市石丸)について、こう記されている。

延喜式内、萱野谷重一村の生土神(うぶすな)とす。…天正年間織田信長高山右近に命じて、摂州の寺社を剥落す。その時神人牛頭天王(ごづてんのう)と神号を改めて愁訴す。牛頭天王は信長の氏神なれば、その難を免れてわずかに存す。

(『大日本名所図会. 第1輯第6編摂津名所図会』p.25)

この神社も牛頭天王に神号を変えることで破壊を免れた神社の一つなのだが、ここで摂津の寺社の破壊は織田信長が高山右近に命じていたことが明記されている点に注目したい。他の諸国については信長が誰に命じたかは明らかでないが、畿内の諸国にはキリシタンの兵士が少なからず存在しており、信長の寺社破壊の命令が遂行される環境が整っていたと言える。

通史などでは比叡山の焼討ちだけが記されているのだが、他の諸国の焼討ちについて明記されていないのはなぜなのだろうか。戦争の記録に残されていない地域における寺社破壊は明らかなる文化破壊なのだが、そう書きたくない人々がわが国の通史を叙述していると理解すれば良いのだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント