天正年間に焼かれた伝承のある慈眼院と日根神社

大阪府にある国宝建造物は五棟で、そのうち二棟は泉南地区にある。一つは前回記事で紹介した孝恩寺観音堂で、もう一つは慈眼院(じげんいん)多宝塔(大阪府泉佐野市日根野626)である。

伝承によると慈眼院は、天武天皇の勅願寺として創建され、平安時代の前期に空海によって多宝塔、金堂をはじめとする諸堂が整えられたという。その後南北朝時代に戦火にかかり、再建されたのち再び天正時代に罹災しているのだが、天正五年(1577年)の織田信長の雑賀攻めの際に焼かれたとする説と、天正十三年(1585年)の秀吉の紀州攻めで焼かれたとする二つの説が存在する。寺に訊くと、秀吉の紀州攻めで焼かれたと聞いているが、寺には記録は何も残っていないので確かなことはわからないとのことであった。

その後、慶長七年(1602)に豊臣秀頼によって観音堂、護摩堂など多くの伽藍の再建がなされたが、現在は本坊と金堂、多宝塔のみが残っている。

明治四年(1871年)に神仏分離が行われるまでは、この寺は南に隣接する日根神社の神宮寺であり、願成就寺(がんじょうじゅじ)福寿院と号していたという。

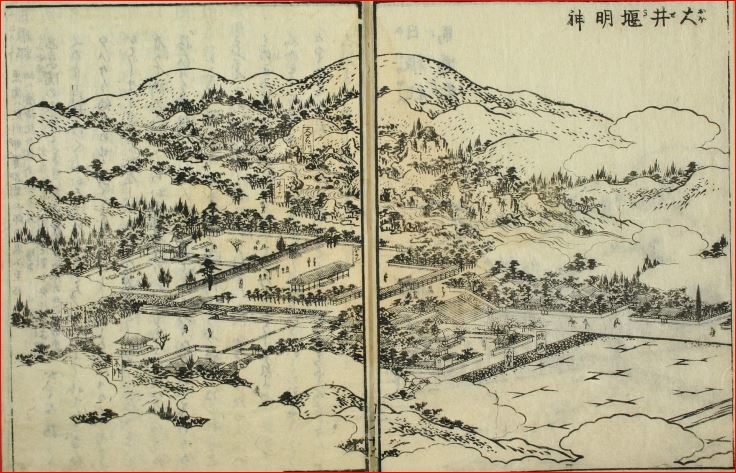

寛政八年(1796年)に刊行された『和泉名所図会』に神仏習合時代の慈眼院と日根神社が描かれた絵図がある。「大井堰明神」というのは日根神社と慈眼院のことで、図絵の左側の左下に多宝塔(大日塔)が小さく描かれているのが見える。

上の画像は国宝に指定されている文永八年(1271年)建立の慈眼院多宝塔である。屋外にある木造多宝塔で国宝・重要文化財に指定されているもののなかでは日本最小のもので、石山寺塔、金剛三昧院塔とともに日本の多宝塔の三名塔の一つとされているのだそうだ。そして初層の内部には、平安時代末期の木造大日如来座像(大阪府指定文化財)が安置されているという。

上の画像は鎌倉時代後期に建てられた金堂で。国の重要文化財に指定されている。秀吉の紀州攻めにおいて、多宝塔とこの金堂は焼けなかったということになる。

隣にある日根神社(泉佐野市日根野631)の創建時期は不明だが、古代の豪族日根造(ひねのみやっこ)の祖先神を祀る神社であったと伝えられている。霊亀二年(716年)に制定された和泉五社のうちに数えられていて、延喜式内社*にも列せられている由緒ある神社である。上の画像は日根神社の拝殿である。

*延喜式内社:延長五年(972年)にまとめられた『延喜式神名帳』に記載された神社で、全国で2861社ある。

上の画像は本殿で、説明版には「現在の本殿は社伝によれば天正年間兵火に焼失したものを豊臣秀頼が再建したものといわれる」と書かれている。慈眼院の方に訊くと、この神社も慈眼院と同様に秀吉の紀州攻めにより、日根神社も焼かれたとの認識であった。現在の本殿は慶長七年(1602年)に豊臣秀頼の命により再建されたもので、大阪府文化財に指定されている。

以前このブログで、明治末期に実施された神社合祀の事を書いたが、この神社に日根野村の集落ごとにあった神社が明治四十一年(1908年)に集められて合祀されている。『古社を訪ねて』というブログに詳しいが、比賣神社、丹生神社、野口恵比寿神社、岡前神社、赤之宮が合祀されたものの、これらの神社は日根神社とは別に、現在も宮座を持って神社の行事を行っているのだという。また比賣神社は摂社とは言え延喜式内社で、本殿は桃山時代の建物で大阪府文化財に指定されている。

意賀美神社から犬鳴山の麓の火走神社へ

日根神社から意賀美(おかみ)神社(泉佐野市上之郷45)に向かう。車で7分程度で到着する。

この神社も延喜式内社で、古くから降雨の神として知られ樫井川周辺の農民の水源神として信仰を集めて来た神社である。

この神社も天正年間(1573~92年)に焼かれたと説明しているサイトがある。そうなのかもしれないが、現地の案内板や学術的なサイトなどでは確認できなかった。

本殿は一間社春日造・檜皮葺で、正面の軒に唐破風を付けた珍しい建物で、国の重要文化財に指定されている。またこの建物は嘉吉二年(1442年)の棟木が確認されており、秀吉の紀州攻めよりも古い建物である。

次に向かったのは犬鳴山の麓にある火走(ひばしり)神社(泉佐野市大木1534)。意賀美神社から車で10分程度で到着する。この神社も延喜式内社の一つで、水神を祀っており、滝宮・瀧大明神とも称されている。

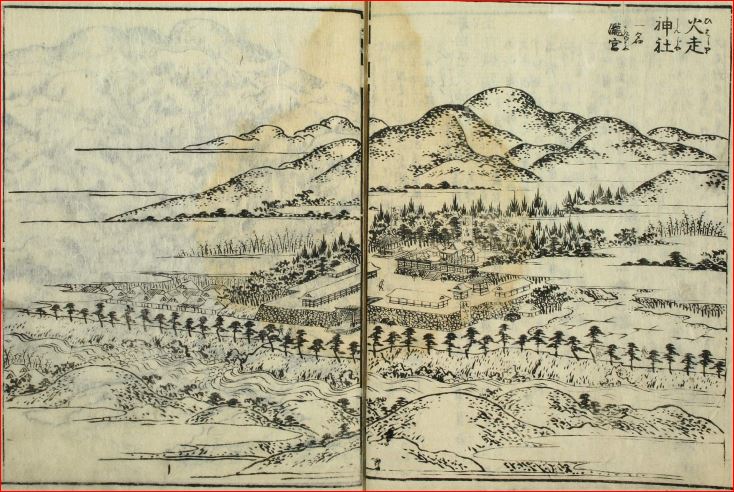

上の画像は『和泉名所図会』に出ている火走神社で、本文には「大木村にあり。延喜式内也今滝大明神と号す。此所の産土神とす。例祭八月二十四日。むかし此の神を祭るに男巫火上を走る故に火走と号するや」と記されている。

明治初期に神仏分離が行われるまでは、この神社は次に紹介する犬鳴山の七宝瀧寺(しっぽうりゅうじ)と一体で、毎年八月二十四日にこの神社の境内で、神職が燃える火の上を走る火走りの神事が行われていた。またこの境内の中に上宝院滝本坊滝音寺(じょうほういんたきもとぼうりゅうおんじ)と号する神宮寺があったのたが、明治初期の神仏分離で廃寺となり、仏像は七宝瀧寺に移されたという

上の画像は火走神社の社殿だがこの奥に元和八年(1622年)の造立の本殿(泉佐野市指定文化財)があり、その右に、室町時代に建築されたとされ、国の重要文化財に指定されている幸社がある。摂社に文化財として価値が高いものがあるのは日根神社も同様なのであるが、日根神社の場合は、本殿は秀吉の紀州攻めで焼かれたのち再建されたものであり、明治の神社合祀で摂社として移転してきた本殿が、日根神社の本殿よりも古くて価値のあるものであったという経緯にある。火走神社には紀州攻めで焼かれたという記述は見当たらなかったが、この神社の本殿の再建時期が日根神社の再建時期に近いことを考慮すると、この神社も、もしかすると七宝瀧寺と同様に秀吉の紀州攻めで焼かれたのかもしれない。

冒頭で紹介した慈眼院・日根神社がある日根野地区と、火走神社のある大木地区は「日根荘」と呼ばれ、鎌倉時代から戦国時代にかけて、五摂家の一つである九条家の荘園であった地域で、寺社や城跡、ため池・水路などが国史跡に指定されている。今回は通過しただけだが、中世の荘園遺跡の景観が、現在でも良く残されていることで有名な地域である。いずれ日根野の農村景観を見学したいと考えている。

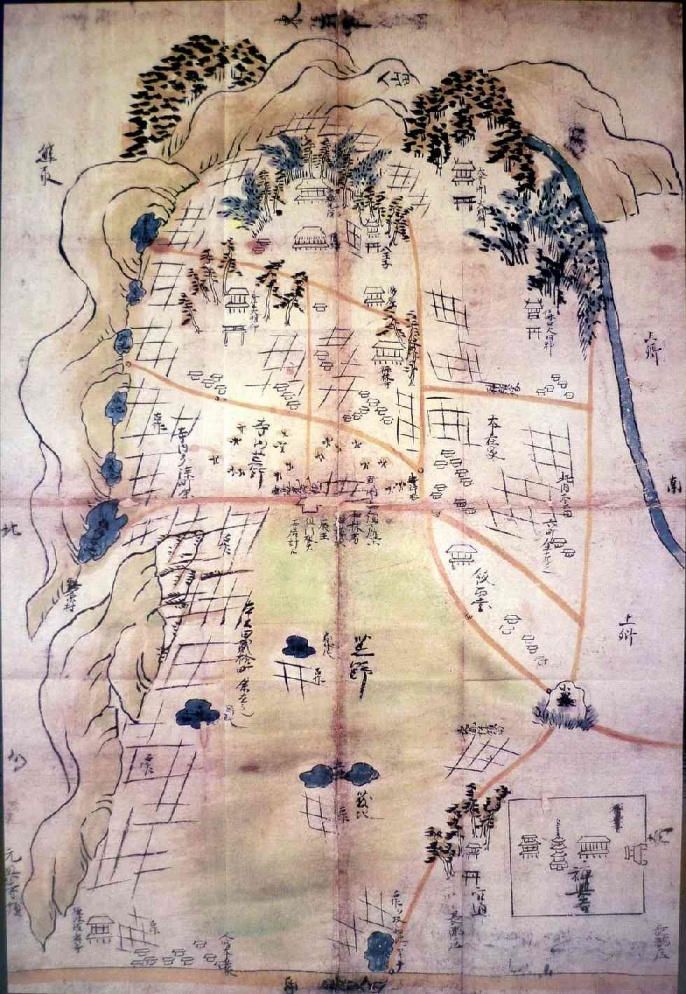

上の画像は正和五年(1316年)に製作された「日根野絵図」で、この地域の開発を一任された久米田寺が基礎資料として作成した絵図だという。この絵図には現在もこの地に残る寺社やため池が描かれており興味深い。

http://www.nihonnotoba3.sakura.ne.jp/2011to/zenkoji54.jpg

秀吉の紀州攻めで焼かれた七宝瀧寺

火走り神社から七宝瀧寺は車で行けないことはないが、犬鳴山総門の近くの駐車場に車を停めて下から登っていくことを選択した。「犬鳴山」というのは七宝瀧寺の山号である。

上の画像は犬鳴山総門で、ここが深い緑に覆われた参道の入口になる。犬鳴山は「大阪府緑の百選」にも選ばれていて、信仰や修行だけでなくハイキングにも最適な場所である。ここから1km程度山道を進めば七宝瀧寺の本堂に辿り着くのだが、この寺も秀吉の紀州攻めで焼かれたと伝わっている。なぜこんな山奥の寺まで焼かれなければならなかったのかと誰でも思うところだ。

しばらく進んでいくと両界の瀧がある。七宝瀧寺には有名な滝が全部で七つあるという。その七つとは、両界の瀧、塔の瀧、弁天の瀧、布引の瀧、固津喜の瀧、行者の瀧、千手の瀧なのだそうだ。

さらに進むと、行者を迎える瑞龍門がある。

これは塔の滝で、このあたりの渓谷美を紅葉の時期に楽しみたいものである。

上の画像は七宝瀧寺の山号である「犬鳴山」の由来となった義犬伝説の義犬の墓である。

寛平二年(890年)に紀伊の猟師が犬を連れて一匹の鹿を追っていて、猟師が鹿に狙いを定めて射ようとした時に犬がけたたましく吠え、そのために鹿は逃げてしまった。獲物を逃した猟師は怒って腰の山刀で吠え続ける犬の首を切りつけると、犬は切られながらも、猟師を狙っていた大蛇の頭に噛みつき、猟師を助けて息絶えたのである。猟師は、自分の命を救って死んだ愛犬を懇ろに葬り、菩提を弔ったという話である。

ようやく七宝瀧寺の中心部に着いたが、この寺は明治初期の神仏分離・廃仏毀釈・修験道の禁止のために壊滅的な影響を受け、伝わって来た寺宝の多くを失ってしまった。建物は特に見るべきものはなく、葛城修験道に関する残された寺宝は修験会館資料館に展示されているのだが、開館日は月3~4回程度で開館時間も11時から15時までと短く、寺のホームページにも開館日などの案内が出ていないので事前に寺に照会するしかないようだ。開館日以外は、電話で事前予約すれば見学できる可能性はあるとのことなので、今度行く時はチャレンジしたい。

この滝が有名な行者の滝で、本堂に事前申し込みすることにより、この滝で毎月第三日曜日に一日修験道修行体験ができるのだそうだ。

244

偶像崇拝を禁止するキリスト教と紀州攻めにおける寺社破壊とは無関係なのか

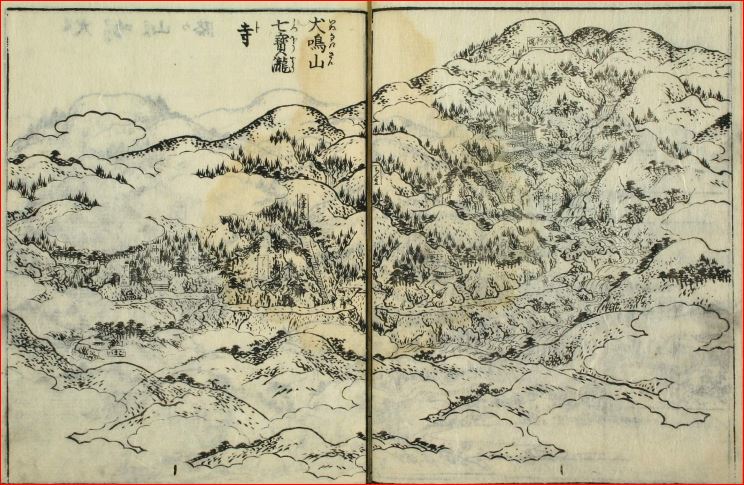

上の画像は『和泉名所図会』に描かれた七宝瀧寺だが 、根来衆の防衛線の東端に構えていた千石堀城を陥落させ城内にいた根来衆を全滅させた羽柴軍が、こんな山奥の寺まで焼く理由がどこにあったのだろうか。前回記事でも触れたが、ルイス・フロイスは秀吉の紀州攻めで「広大な根来の盆地において千五百以上の寺院、およびその数を上回る神と仏の像が炎上した」と書き、「粉河と槇尾の寺院に対しても同様な仕打ちが加えられたが、それらの寺院の数は五百を超えた」とも書いている。そして、こんなに多くの寺社を焼いたのは掠奪のためであったとフロイスは記しているのだが、掠奪のためだけなら、進軍ルートから大きく外れた場所や山奥の寺社までわざわざ火を点けに行くことは考えにくいのである。

キリスト教の教義では偶像崇拝は禁止されており、宣教師たちは仏像や神像を「悪魔の像」と呼び、信者に対しては寺社を焼き神や仏の像を焼き払うことが「デウス(神)に対する奉仕」になることを説いていたことをフロイス自身が記している。

秀吉の紀州攻めには多数のキリシタン大名や武将が兵を率い、雑兵には多数のキリスト教信者がいたのである。掠奪目的で動いた者が多くいたことを否定するわけではないが、多くの神や仏の像を焼くことに使命感を覚えていたキリシタンが、紀州攻めの兵士の中に多数いたこともまた確実なのである。紀州攻めでこれだけ多くの寺社が焼かれ、山奥にある寺までもが狙われたのは、キリスト教の宣教師がそれを望んでいたことと無関係だとは思えないのだ。

そんなことを考えながら、犬鳴山温泉で汗を流してさっぱりしてから帰途に就くことにした。

*******************************************************

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント