東学党の乱

前回の歴史ノートで明治二十七年(1894年)三月に起きた金玉均の暗殺のことを書いたが、その翌月に「東学党の乱」(「甲午農民運動」とも言う)と呼ばれる大規模な農民の反乱が朝鮮半島南部で起きている。

菊池寛の『大衆明治史』(GHQ焚書)には次のように解説されている。

明治二十七年四月、朝鮮全羅道古阜県に乱民蜂起し、国政改革を名として、殺戮を逞(たくま)しうし、忠清、慶尚道に及びその勢い猖獗を極め、最早朝鮮の軍隊では、どう手の下しようもなくなった。

この徒を東学党と称し、東学という一種の教派から出た宗教団体であって、…その教えは、儒、仏、道教を折衷混合したものであった。 ・・・中略・・・東学党の勢いいよいよ熾(さか)んになり、いたるところ官兵敗れ、京城(ソウル)も危険に瀕して来たので、朝鮮政府は清国に援助を求めることになった。

この時の支那の駐韓公使は怪傑袁世凱(えんせいがい)であって、彼は日本の退嬰政策を機として、韓廷内において縦横の権を揮っていたが、朝鮮政府の求めに応じ『属国の難を救う』と称して、直隷提督葉志超をして兵を率いて、朝鮮に入らせた。

しかし、天津条約の取り決めがあるので、出兵の理由を日本に通知してきた。その文中、

『朝鮮政府の来文を覧(み)るに、その情詞切迫なるのみならず、兵を派して援助することは、我が属邦を保護するの旧慣に有之候』

と、相変わらず、朝鮮を属国扱いである。当時日本では、官民の軋轢その他最高潮に達し、伊藤内閣は議会を二度まで解散している始末で、清国はすっかり日本を見縊り、日本はとても起つことは出来ぬと、軽々に判断したのであった。…

菊池寛『大衆明治史』汎洋社 昭和17年刊 p.168-169

朝鮮国が清国に援兵を要請した経緯

しかしながら、農民暴動の鎮圧程度のことに、なぜ朝鮮国は外国の軍事力を頼ったのかとだれでも疑問に思うところである。

『きままに歴史資料集』というホームページに、わが国の元寇の頃から明治期までの重要な外交資料が多数収集されており、その中に、臨時代理公使であった杉村濬(ふかし)氏が記録した『対韓政策関係雑纂/在韓苦心録 松本記録』が収録されている。そこにはこう記されている。

当時、全羅道の東学党の勢いは益々盛んであって、西南部一体に蔓延し、その地方の韓兵の力では鎮圧することが出来ず、急報頻繁なるにより、朝鮮政府は兵使洪啓薫を以って招討使となし、京城の兵八百を引率し、同月五日に於いて京城を出発せしめた。

これより先、勢道閔泳駿*は東学党の蔓延の急報に接するや、直ちに京兵を発し、これを討伐せんと企てたが、諸大臣中に不同意の者多く、

『東学党は良民である。地方官の悪政に堪えられずに蜂起したもので、むしろこれを招撫すべきであって、討伐すべきではない』

と言って遂に出兵を拒んだことにより、閔泳駿も政府内では頼みがいもないと思ったのか、密かに清使袁世凱と謀るに至った。袁世凱は最初から、韓兵の脆弱と出兵準備不足の為めに、その成功は覚束ないと悟り、一度官兵が敗れた後に乱徒が北上して京城に侵入する時には、必ず外国と面倒を引き起こしかねないと気遣い、よって韓廷を援助して早く鎮圧せねばならないと思い込んだ[このことは、余が直接に袁氏から聞いた]。且つこの機に乗じて一つの巧名を立てんことを期し、一時は自ら自国の巡査と商人を引率して出馬せんとまで申し出た程であった。

*閔泳駿(ミン・ヨンジュン):漢王室の外戚(閔氏一族)。当時は閔氏一族が李氏朝鮮の権力を独占していた。

『きままに歴史資料集』 日清戦争前夜の日本と朝鮮(21)

乱民と言ってもさしたる武器はなかったはずなのに、招討使洪啓薫の軍は野戦砲四門、弾薬百四十箱を所持して京城を出発したものの、なぜか武装した兵士の方があっさりと敗れてしまったのである。

アジア歴史資料センターにある公文書『東学党変乱ノ際韓国保護ニ関スル日清交渉関係一件 第三巻』の『朝鮮政府援兵ヲ清国二乞フ事』に、閔泳駿が袁世凱に援兵を打診する会話が『きままに歴史資料集』の先ほどのURLで口語訳が読める。

袁世凱は招討使洪啓薫の軍の動きを部下に観察させていたのだが、閔泳駿にこんな軍隊では討伐できないと述べたという。

袁 「決死敵対する賊ですら討伐するに足る。それを、まして戦おうともしない者等ならいよいよ打ち滅ぼすのは簡単なことではないか。自分は、討伐の挙があると聞いて、それが京城を出発するという日に人を遣ってその動静を観察させた。しかし(朝鮮軍には)威令もなく兵に規律もない。その上陸の日[群山浦上陸の日をいう]に白衣[白衣は通常人が着る(昔は兵士も白衣であったが、この頃の朝鮮軍は青色の制服を纏っていた。)]も軍中に混じっていた。また兵士も気ままに座ったり寝そべったりしており、みだりに(隊列)を出入りしていた。将官たる者も終日相手の力を不安に思い、恐れて兵を進めない。ただそこに陣を留めるのみである。また朝から晩まで恐れていることは、一に、兵士が命令に従わないこと、二に、賊徒と相対することにある。そして道の先十里内に賊がいると聞くと、止まって行こうとしない。このようなものがどうして討伐であろうか。」

『きままに歴史資料集』 日清戦争前夜の日本と朝鮮(21)

確かに、こんな軍隊を派遣しても、乱の鎮圧など出来るはずがない。五月三十一日に全州城陥落の報が入り、朝鮮政府もついに清に援兵することを決断した、という流れである。

開戦を支持した世論と日本政府の対応

清国がこの時期に朝鮮に兵を送り込んだのは、当時のわが国の内情を観て朝鮮半島に出兵する好機と判断したものと思われるのだが、一方わが国は、清の予想に反して迅速に反応したのである。ふたたび菊池寛の文章を引用する。

官民反目の極、議会は解散また解散、予算は毎度不成立に終わったから、海軍拡充計画など、固より円滑に行われるわけはない。(明治)二十六年の第四議会など、歳出八千三百七十五万円の予算は八百八十四万円の削減を加えられ、殊に軍艦建造費は悉く削られている。清国が日本組みし易しと、朝鮮に乗り出してきたのは、無理はないのである。

しかし、朝鮮の独立は、多年わが国の生存問題として擁護主張してきたところである。朝鮮半島に清国の覇権が確立する日は、即ちその利刃が日本帝国の脇腹に擬される日である。

『大衆明治史』p.170

ここに至って、国民の敵愾心は俄然として昂騰し、一戦辞せずの気運は全国的に高まって行ったのである。

『伐てやこらせや支那兵を、彼は正義の敵なるぞ』

の歌とともに、まだ戦争もはじまらぬ中から義勇兵を志願する者、各地に続出した。

当時の新聞はこれを伝えて、高知市の練武館八百名の官員が義勇兵を志願したこと、旧水戸藩復権士族二百八十名が抜刀隊を組織し、従軍願を陸軍省に出したなどを報じている。

なぜここまで、国民世論が日清開戦に向けて昂揚したのだろうか。

朝鮮半島がわが国の生存の問題にかかわる重要な位置にあるという地政学上の問題は重要であることは誰しも理解できるが、そんな理由だけで従軍志願者が続出することはないだろう。当時の国民が心底から清国を嫌い、こんな国は朝鮮半島から追い払ってしまえと思わなければそういうことは起こらないと思うのだ。

国民世論が開戦に向けて昂揚し従軍希望者が続出したのは、前回の記事で書いた金玉均の暗殺の後で死体の首と四肢をバラバラにして、京城その他各地に梟(さら)したこともあると思うが、それよりも前々回の記事で書いたとおり、壬午事変と甲申事変で多くの日本人居留民の多数が惨殺されたことが大きいのではないか。特に甲申事変では多くの女性が清兵に凌辱された上にとんでもない殺され方をしているが、こういうことがなければ国民大衆レベルまで開戦を支持することにはならなかったと考える。

当時の新聞も開戦を支持した。菊池寛はこう記している。

福沢諭吉は時事新報紙上に連日社説を掲げて

「(清国の)陸軍に至っては何百何十万と号するが、一部の外は依然たる旧式軍隊で、新式精鋭なる日本軍に対しては、百姓一揆のようなものである。日支戦争は文明と野蛮との戦争であるばかりではなく日本人の義勇奉公の精神を世界に示す好機会である」と論じ、ともすれば支那をあいかわらず世界の大国と信じている、当局者の一部を鞭撻したのである。

日本の国力が充実したのを知らず、支那の虚喝な畏縮していたその状態は、支那人が誇大の妄想に自惚れて、自分の実力を知らぬのと両極端をなしていたのである。

徳富蘇峰は国民新聞に於いて「征清の真意義」と題して

菊池寛『大衆明治史』p.170~171

「我々の戦うは、維新興国の業を大成せんがためなり。即ち日本帝国統一自衛の道を盡し、外に向かって大日本を膨張せしむるなり。朝鮮の独立、清国の膺懲、ただこの大目的に到着する一手段に過ぎず。即ち吾人は国家自衛のために戦うなり。国民雄飛のために戦うなり。」と、戦争の目的を明らかにしているのである。

ここにはもはや官民の軋轢、国内の相剋の姿はない。日本は今や一体になって、その生存の本能のままに、大陸の一角に向かって、実力を発揮しようとするのである。

世論の支持が強ければ、政治家の決断が速くなるのはどこの国でも同じである。この時の明治政府の決断は早かった。六月六日の閣議で、日本人居留民保護を理由に朝鮮への派兵が決定し、六月十二日には先発隊が仁川(じんせん)に送られ、さらに八千人余りの軍隊が続々と朝鮮半島目指して出発している。

ところが、日清両国軍が朝鮮に出兵してみると、東学党の乱はとっくに鎮められていて、朝鮮は日清両軍の撤兵を申し入れたのだが、両国は受け入れずに両軍の対峙が続いたのである。

朝鮮国へ派兵後日清戦争開戦に至る経緯

そこからどういう経緯で日清戦争の開戦に至ったのか。中村粲(あきら)氏は著書でこう解説している。

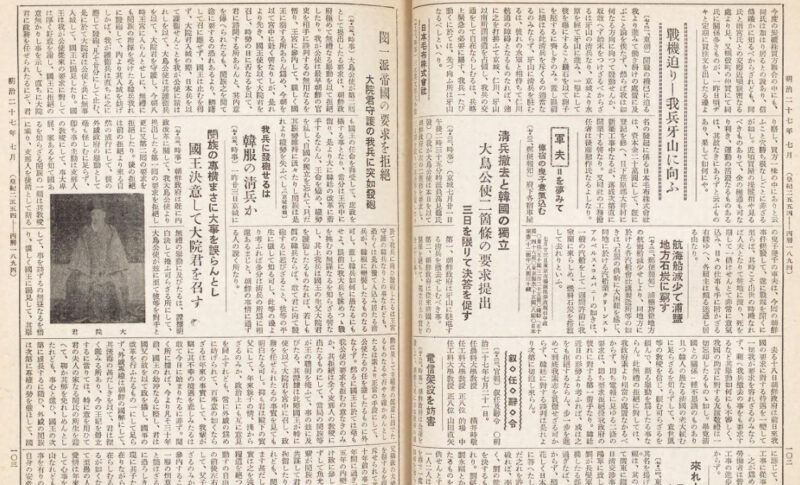

我国が大鳥公使を通して朝鮮国王に内政改革を勧説したのは六月二十六日であった。内政改革は朝鮮政府の改造であるから、それは支那勢力の失墜を意味する。朝鮮政府は袁世凱の後援を得て、強硬に反対した。

『大東亜戦争への道』p.48

大鳥公使は七月三日、五項二十六条の内政改革案を朝鮮政府に提示し、二十日には清韓宗属関係の廃棄と清国軍の撤退を要求、その回答期限を七月二十二日と指定した。この間、過去十年に亙って朝鮮属邦化政策を推進してきた袁は、日本の強硬策を察知するや密かに京城を脱出して天津に引揚げた(七月十八日)。朝鮮政府は、袁の後を引継いだ唐紹儀と協議し、急場逃れの回答を行なったが、大鳥公使は不満足を表明し、満足な回答なき場合は兵力を行使する旨警告、二十三日、日本軍は景福宮内の朝鮮兵を駆逐した。閔氏一族は逃走し、長らく政権から遠ざかっていた大院君李是応(りしおう)が日本公使の要望で政権を引受けた。

政権の座に復帰した大院君は直ちに七月二十五日、清韓宗属関係の廃棄を宣言し、牙山駐屯の清兵駆逐を我国に要請した。…

我国が提示した五項二十六条の内政改革案は、普通の国なら当たり前のことをやれという程度のものだ。その五項は具体的にはこう書かれていた。

一 中央政府の制度并(ならび)に地方制度を改正し、并に人材を採用する事。

二 財政を整理し富源を開発する事。

三 法律を整頓し、裁判法を改正する事。

四 国内の民乱を鎮定し安寧を保持するに必要なる兵備を設くること。

五 教育の制度を確立する事。

細目についても、売官の廃止、官吏収賄の厳禁など当然の話ばかりで、詳しく知りたい人には、『きままに歴史史料集』日清戦争前夜の日本と朝鮮(24)に全文が出ている。これを読めば、当時この国が腐敗していて、国家の体をなしていなかったことが見えてくる。

わが国が要求した改革は、朝鮮国の支配層にとっては痛みを伴う改革であった。朝鮮の民衆には歓迎されたようだが、支配層には改革する意思はなかったという。

日英の条約改正が調印された七月十六日以降は、わが国はさらに強気となり、七月二十日には清軍の撤退と、清朝間の宗主・藩属関係の解消を要求しているのだが、二十二日に届いた朝鮮の回答は

①改革は自主的に行う

②乱が収まったので日清両国の撤兵を要求する

というものであったという。

七月二十三日に日本軍は景福宮内の朝鮮兵を駆逐し閔氏一族を追放して、再び大院君を担いで新政権を樹立させ、政権に復帰した大院君は七月二十五日に清韓宗属関係の廃棄を宣言し、さらに牙山の清軍掃討をわが国に要請した。

その七月二十五日に、日清両国の海軍が朝鮮西岸の豊島沖で遭遇し我が艦隊が清国艦隊を撃滅することになるのだが、日清戦争については、次回に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。 現在出版社で在庫がなく、増刷を検討していただいています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですが、増刷されるまで待っていただく必要があります。ネットでも購入ができますが、現在、ネットの在庫も少なくなってきており、中古市場では新刊本より高くなっている時があります。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント