前回の記事で、露独仏三国による三国干渉のことを書いた。

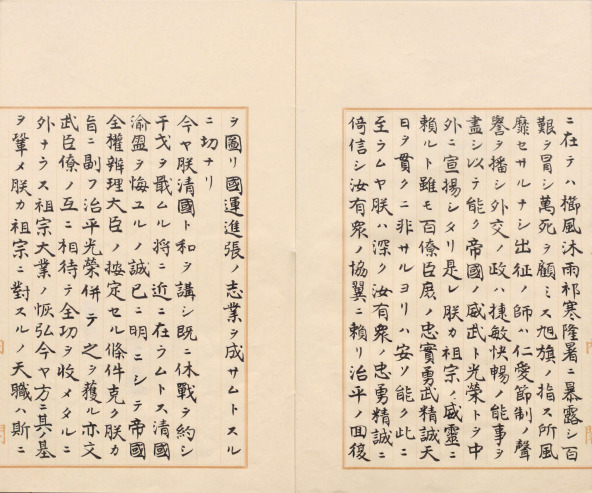

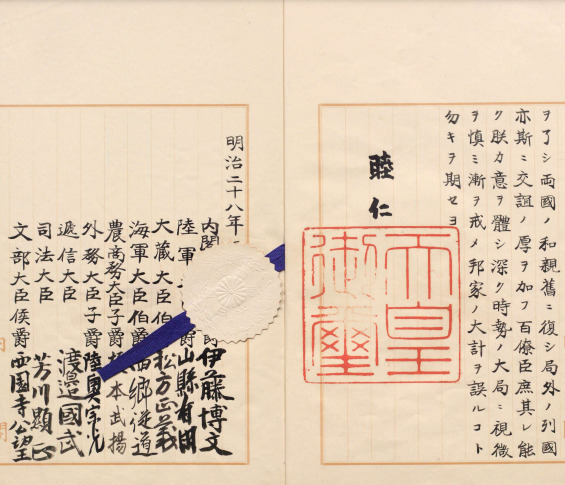

明治二十八年(1895年)に下関で開かれた講和会議で、清国は賠償金の支払いと遼東半島、台湾、澎湖列島を日本に割譲することなどが決定し、四月十七日に下関条約が調印され、二十一日に明治天皇が渙発された「清国ト講和ニ附キ将来ノ所嚮ヲ明ニス」との詔勅には、条約上に約したる条項は「朕カ旨ニ副フ」とあり宣戦の趣意に沿うものであることが記されていた。すなわち、遼東半島はわが国の領土となったことを陛下は喜んでおられたのである。

しかしながら、その二日後の二十三日に、露独仏三国がわが国に対し遼東半島の領有権を放棄せよと迫り、五月十日には明治天皇が「占領壌地ヲ還付シ東洋ノ平和ヲ鞏固ニス(遼東還付の詔勅)」を発しておられるのだ。このような結果になったことに対して政府の責任を追及する声が高まったのだが、そもそもなぜわが国は遼東半島の領有を要求したのであろうか。

わが国が遼東半島の領有にこだわった背景

陸奥宗光の『蹇蹇(けんけん)録』によると、遼東半島を強く求めたのは陸軍であったことが書かれている。

(海軍に反して)陸軍内部の見解は、遼東半島は我が軍流血暴骨の結果これを略したるものなり。これを我が軍の足跡未だ及ばざる台湾と比較するを得ず。かつ該半島は朝鮮の背後を撫し北京の咽喉を扼し、国家将来の長計上是非ともにこれを領有せざるべからず、と主張せり。

陸奥宗光『蹇蹇録』岩波文庫 p.224

そもそも欧米列強国は、天津や漢口、上海などに居留地(租界)を持ち、将来清国の利権を獲得すべく動いていたのである。わが国が、遼東半島のような要衝の地をわが国が獲得するとなれば、列強の干渉を招く可能性があることは充分予想できたと思われるのだが、当時のわが国は日清戦争で百戦百勝して強気になっており、清国が飲まなければ戦争を継続して北京を攻略し、さらに山東省の大部分も割譲させようとの意見を述べる者もいたほど狂熱的であったという。

講和条件次第では第三国から何等かの干渉が行われる可能性がある点について、明治政府は当初から懸念していたようだ。陸奥宗光の前掲書に、明治二十八年一月二十七日の講和会議議定の御前会議に於いて、伊藤博文が発言した内容が記されている。

清国講和使との談判の成否を論ぜず、もし一旦講和の条件を明言するに於いては、因って以て第三国の容喙干渉を招致することなきを保せず。否ほとんど免がるべかざらるの数なりとす。但しその干渉の如何なる性質なるべきや、また如何なる度合いなるべきやの点に至りては、たとい如何なる賢明なる政治家と雖も、もとより之を予測すること能わざるところにして、殊に他国をして毫(すこし)も干渉せしめざるべしとの補償をなすことなおさら能わざるところなり。

同上書 p.232~233

その当時わが国が清国にどのような要求するかについて欧州各国が情報収集のために動き回っていたことはわかっていた。陸奥は清国に要求する条件を公示あるいは暗示して、欧米の内諾、黙許を得るべきとの考えであったが、伊藤の考えはそのようなやり方では、むしろ第三国の干渉を誘導することになるというものであった。

しかしながら『タイムズ』新聞は「露国政府はその在外大使に訓令し、英仏などの強国と連合して日清事件に干渉を試むべし。但しその時機は清国が戦敗を辞任して誠実に和を乞うの場合においてすべし。欧州各国は日本が清国大陸の寸土たりとも割取することを許諾せざるべしといいし(同上書 p.252)」と報じるなど、欧州の形勢が次第に不穏になっていくのである。

この様な情勢下において下関にて講和会議が開かれたのだが、わが国が提示した講和条件は、清国全権大臣李鴻章の想定を超えるものであった。下関講和会議や露独仏の三国干渉については前回記事で書いたので繰り返さないが、わが国は欧州列強が干渉してくる予兆がありながら対策を講じることなく、講和条約締結後すぐに遼東半島の還付を余儀なくされたのは、外交上の失敗であったと言わざるを得ないだろう。

ロシア公使のヒトロヴォーは四月二十三日にわが国の遼東半島領有に抗議し、覚書を提出した後、外務次官にこう述べたという。

本日かようなる宣告を為すに至ったのは、遺憾とするところである。かつて余は和約条件につき本国に予告し、日本政府は必ず台湾全島の譲与、並びに大陸の或る用地を償金賠償迄占領すべき等の要求あるべしと申し送りおきたるに、今般調印された和約によれば、遼東半島即ち大陸の一部を永久所有さるることになりたれば、これを見て、本国政府その他の国も驚きたることならんと信ずる。

元来日本政府の外交法は、前もって御打合わせ等更に無く、何時も不意に出るから、ややもすれば、かような衝突を招くのである。

渡辺幾治郎 著『外交と外交家(GHQ焚書)』千倉書房 昭和14 p.154

歴史にイフは禁物だが、もしわが国が、ロシア公使の申し送りした通りに、清国が賠償金の支払いが完了するまでの間わが国が遼東半島を保障占領するという方針であったならば、賠償金が高くても、あるいは占領期間が長くても、ロシアの干渉を避けることが出来たかも知れないのだ。

遼東半島還付に反対した人々

しかしながら、明治政府は清国との講和条件を開示しないまま下関講和条約に臨み、講和条約を締結し、わが国の世論が勝利に沸き立ったのもつかの間、屈辱の三国干渉を受けて遼東半島を還付せざるを得なくなったのである。当然のことながら国内世論は激昂した。

政府は人心の鎮静化をはかるために、五月十日に明治天皇自らが「深く時勢の大局に見、微を慎み漸を戒め、邦家の大計を誤ることなきを期せよ」との「遼東還付の詔勅」を発せられ、国民に隠忍自重を諭されたのである。

主要紙も政府に協力した。例えば大阪朝日新聞は「大御心の深きに対し奉り、ただ血涙あるのみ。読み終わりて嗚咽(おえつ)言う所を知らず。帝国臣民たる者、宜しく沈重謹慎、以て他日の商定を待つべきのみ」と書き、福沢諭吉は時事新報上で「世界の勢いに於いて今はただ無言にして堪忍する外あるべからず」と書き、この詔勅の論旨と歩調を合わせている。

しかしながら、国民の怒りは簡単には収まらなかった。『帝国議会雄弁史』には当時の状況についてこう記されている。(文中の「還遼責任」とは、遼東半島を返還させられた責任の意。)

上下は切歯扼腕して痛憤するとともに、還遼責任の議論にわかに沸騰した。すなわち対外硬派の改進党、革新党、中国進歩党、大手倶楽部、財政革新会及び国民協会の各派の議員は、中央議員倶楽部を組織して政府の失政を糾弾するの途に進み、その方法として臨時議会を開き、又全国に演説会を開催して世論を喚起せんことを議決し、着々として運動を開始した。

ここにおいて政府は頻りに新聞雑誌の停刊を命じ、有志の会合を禁じ、演説を中止し、対外硬派の者とみれば、二三士が雑談の席、囲碁の座にもまた警官をして臨監せしめる等、言論集合の自由が圧迫されたる、蓋しこの時より甚だしきはなかった。

弘田勝太郎 編『帝国議会雄弁史』事業之日本社 大正14年刊 p.86

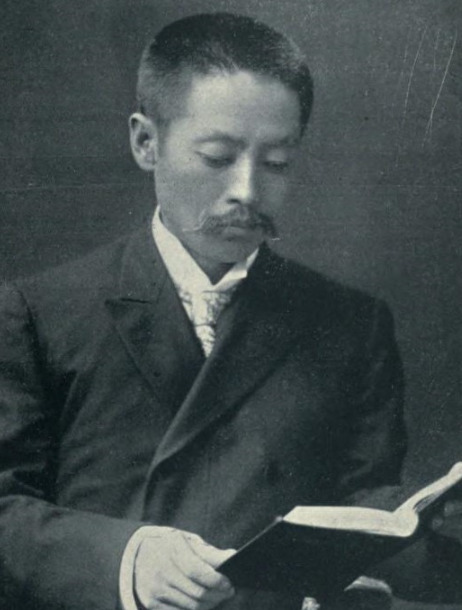

尾崎行雄の内閣弾劾演説

衆議院議員の尾崎行雄や犬養毅らの対外強硬派は臨時議会開催を要求する運動を起こしたが、それも弾圧されたという。

明治二十九年の正月に第九回帝国議会が再開され、遼東還付に関し内閣を弾劾する上奏案が出されている。発案者の一人である尾崎行雄が国会でその趣意を説明する大演説を行っている。

講和条約を結び戦いを止めるという際は常に列国干渉の投じて来るところの機会である。この際に如何に処するかという成算無くして、漫然講和条約の命令を致し、遼東をよこせ、台湾を譲れ、償金をだせというが如きをするということは、道理に於いても、事実に於いても、許すべからざる事柄であります。…ヨーロッパ列国が白昼公然東洋の兵備を増加致して、何か機会があったならば、これに投じてまさに為さんとするところのあるという形勢は、いやしくも眼ある者これを見ざるはない。いやしくも耳ある者は聞かざるはない。この形勢を眼前に見ておりながら、干渉の来るその間際まで、何も知らずにおって、少しもこれに備えるところ無くして、漫然と講和条約を締結したというに至っては、実に驚き入ったる挙動である。・・・中略・・・

干渉の来るは、決して突然来るべきものでない。海陸の兵は天より一朝俄かに来るべきものでない。・・・中略・・・

一朝干渉の来るや何らの策もなく、干渉を予防することもできず、また既に成れるの後これを打破することも為さず、また同盟を以て同盟に当たるの術も講ぜず、また義に依って断然これを依って断然これを拒絶して、わが日本人民の本来の性質を全うすることも出来ず、はたまた身を犠牲に供して、一に国家のために遼東を還さなければならぬと考えたならば、己の身を犠牲に供して、それを還すと同時に綸言反復の大詔を奏請致したという責めを、帝室に対しては引き、国家全体に対しては、日本国民の忠勇義烈の本性に悖った挙動を止むを得ず致したという責を引いて、直ちに罪を闕下に待つという挙動も為し得ず、概略数えてここになすべき手段、施すべき手段の五つ六つの多きあるにもかかわらず、一も施すところ無くして、ただ倉皇狼狽を致して干渉に屈従を致し、これ命これ従うの外、何らの策も施し得なかったというに至っては、その無能無力、まことに驚くよりほかありませぬ。・・・

大日本雄弁会 編『尾崎行雄氏大演説集』大日本雄弁会 大正14年刊 p.9~12

このように政府を厳しく批判した後、尾崎は重要なことを述べている。勝てない相手から圧力がかかればこれからも領土を差し出すのかという指摘である。

強き者には従わなければならない。大きい頭には服さなければならぬという主義が、一度是認されまして、成敗利鈍の説が世の中に行われましたならば、台湾と雖も危ない。いわんや朝鮮にいたりましては、いかなるところに帰着するかもわからぬ。即ち強いものが連合して来たりさえすれば、総て如何なる不義の求めと雖もこれに服従せねばならぬ。これに服従するが当を得たるところの挙動であると申したならば、四箇国連合して台湾を支那へ還せ、五箇国連合して琉球を支那に還せと要求致しましたならば、如何。この時に当たって初めて非を覚ると雖もすでに遅いことである。

故に遼東還付は、単に之を還付したる既往の失策が非なるのみならず、強きに従い、大に屈しなければならぬというこの男子の心情に悖る挙動が是認せらるることを我々は非難するのである。それを批難するのは即ち将来に向かって、琉球台湾に対して、我位置を維持することは無論の事、朝鮮に対すると雖も一歩も我位置を退けずして、宣戦当時の詔勅の御趣意を実際に貫徹致さんが為に、即ち遼東半島還付を非難するのである。単に既往の問題と見ることなかれ――これ即ち将来に大関係を有する所の問題であります。

同上書 p.15~16

尾崎らの弾劾決議案は賛成百三、反対百七十で否決されたものの、帝国議会の議員の多くが弾劾に賛成したことは政府に強いプレッシャーを与えたはずだ。

国力なきが故に三国干渉を甘受せざるを得なかったという屈辱と反省は、自重論とは別に軍備の重要性を国民に痛感させることとなった。政府も軍備拡張が急務であることを認識し、他日の遼東半島奪還を誓いつつ国力の充実に精励する「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」の時代が始まったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。現在出版社で在庫がなく、2月末頃に増刷される予定です。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですが、増刷されるまで待っていただく必要があります。ネットでも購入ができますが現在ネットの在庫もなくなっており、中古市場では定価(\1650)よりかなり割高となっておりお勧めできません。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1150)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

しばやんさん、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。

>国力なきが故に三国干渉を甘受せざるを得なかったという屈辱と反省

三国干渉は、多くの国民が臥薪嘗胆を叫び、キリスト教徒の徳富蘇峰も「涙さえも出ないほどくやしく」感じ、以後別人になるほどショックを受けたと吐露しています。このとき、尾崎行雄も政府の弱腰姿勢に対して強い憤りを感じていたということなんですね。

昭和12年の四王天延孝著『メーデーとフリーメーソンの正体』で、P34に尾崎について全く違った側面を述べた箇所があります。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1100146/21

「尾崎氏に言わせれば日本が色々なことをやるからロシアも刺激するから向こうもやむを得ずあるだけの兵力を出して日本に対抗せざるを得ないと言っております。これは因果の転倒であります。そうじゃない。向こうが大兵力を以て、満州国あたりを危うくするようなことをするから、こっちがそれに対抗せざるを得なくなって、日独防共協定まで作らなければならぬようになってくる。尾崎氏はそんなことをやるからロシアが怒るのは無理もないと言う。…尾崎氏は日本の国籍の人か、ロシアの国籍の人か疑わざるを得なくなる 。」

尾崎氏とは、四王天は「尾崎老」と述べ、これは議会での発言とあるので、尾崎行雄だと思われます。

また、この本のP30には第一次世界大戦で駐在武官として派遣された四王天に、フランスの将校が次のように言ったとあります。

「こっちの戦が済んだら、次は日本とアメリカとがやる番だ、いつお始めになると質問をする。私は何を言うてなさるか、アメリカは日本のお得意さんの国であって、今別に戦争をしなければならぬことはないじゃないか、どうしてそういうことを言うかと言ったら、そんなこと言ったって駄目ですヨ。どうしたって日本とアメリカとは太平洋で争わなければならぬ 。」

昭和12年の講演録で、四王天は4年後に起こる日米決戦に言及しています。

実は、昭和16年四王天の著書『ユダヤ思想及び運動』の付録に「シオンの議定書」があります。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1878651/233

昭和18年の愛宕北山著『猶太と世界戦争』をまとめた動画を3年前に作りました。今回リメイク版の追加として、4か月掛けてシオンの議定書について詳細に説明した動画『ユダヤと世界戦争③』をアップしたところ、2時間後にYouTubeからチャンネルを削除されました。急いでニコニコ動画にアップしていますので、54分ありますがご覧頂ければ幸いです。

https://nicovideo.jp/watch/sm40007921

シドニー学院さん、コメントいただきありがとうございます。とても励みになります。

四王天延孝が「尾崎氏」と書いているのは、私も尾崎行雄のことだと思います。第一次大戦後に尾崎はヨーロッパ諸国を視察し、以来軍縮論者になったと言われていますが、日本が軍縮しても他国が軍備拡張すれば国防の不安が増すばかりですね。

それにしても、『シオンの議定書』について動画をアップするとYoutubeがバンするというのは興味深い話ですね。わずか2時間でバンするというのはひどい話です。

Youtubeは私もよく視聴しますが、新型コロナの真実や、ワクチンの真実について伝える動画なども軒並みバンされていますし、マスコミも一切そのような真実は報道しないのもおかしな話です。そういえばアメリカ大統領選について、GAFAは多くの情報発信者のアカウントを凍結していました。

終戦直後にはユダヤ関連の本が少なからずGHQに焚書処分されていますが、ユダヤ系国際金融資本が戦争を仕掛けたことは今も封印されています。

つまるところ、彼らにとって都合の悪い真実は、昔も今も封印されている状態は変わりませんね。

力作の動画は昔拝聴しましたが、格段と聞き取りやすくなりました。いずれ、私のブログでユダヤ関連の焚書なども紹介したいので、その時にシドニー学院さんの動画も紹介させて頂きます。