天津条約で日清両軍が撤兵したあとの朝鮮半島を狙ったロシアとイギリス

甲申事変の後、明治十八年(1885年)に日清間で締結された天津条約によって日清両軍は朝鮮より撤兵したのだが、清の袁世凱(えんせいがい)は通商事務全権委員という名目でその後もソウルに留まり、朝鮮への圧力と干渉を強めていった。

一方、日清両軍が撤兵したことは千載一遇のチャンスであるとみて、ロシアが朝鮮半島に進出しようと動き出してきたのである。

1884年に駐韓公使となったウェーバーが、清国の干渉を嫌う高宗や閔妃に巧みに接近し、韓廷にロシアの勢力を浸透させることに成功した。

その動きを知った清国は、軟禁中の大院君を朝鮮に帰国させて高宗や閔妃らを牽制しようとするのだが、高宗や閔妃らはその後もロシアと接近する動きを続けたため、清は仁川に北洋艦隊を派遣して圧力を加えている。

このロシアの朝鮮半島進出に脅威を覚えたのは、清国だけではなく英国も同様であった。当時英国はアフガニスタンの境界問題でロシアと対立していたのだが、極東でシベリアを南下してロシアが勢力拡大することも許すわけには行かなかった。

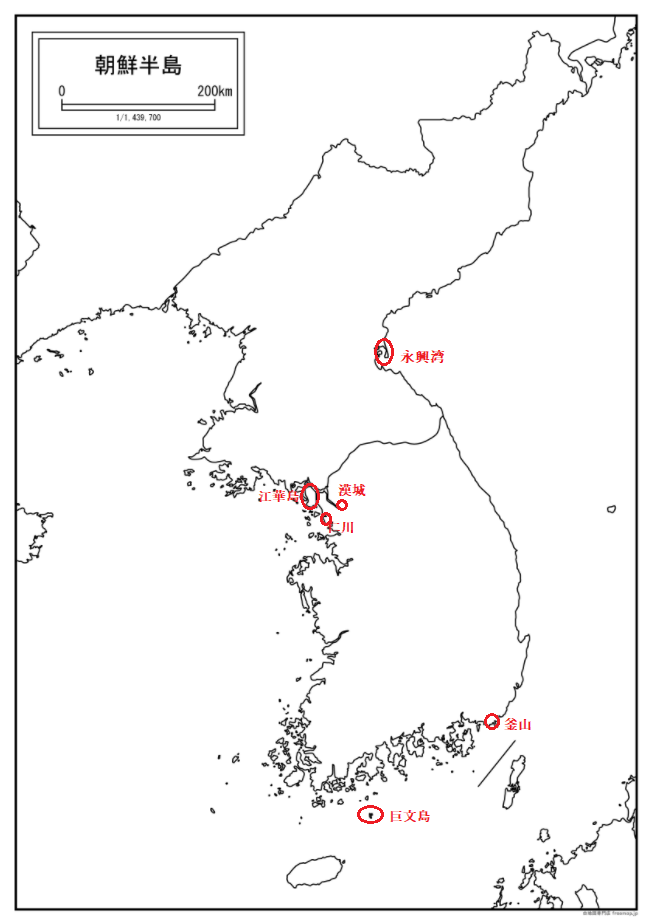

1885年(明治十八年)4月、英国東洋艦隊は突如として、ロシア極東艦隊の通路を遮断するために、朝鮮半島南方沖の巨文島(こむんど)を占領し、朝鮮政府の抗議を無視して占領を続けたのである。

この英国の動きに驚いたロシアは、その対抗措置として朝鮮半島北部の永興(よんふん)湾を占領すると主張した。この問題で清の李鴻章は英露両国を調停して二年間にわたる交渉の結果、英露両国とも朝鮮の領土を占領しないという妥協を成立させたので、1887年2月に英国艦隊はようやく巨文島を撤退している。

福沢諭吉の「脱亜論」

このような歴史を紐解いていくと、自国の領土が複数の第三国に堂々と進入され占領されているという重要な問題に対して、朝鮮国自身が有効に対処する能力がなく、ほとんど国家の体をなしていなかったことが見えてくる。

明治十八年(1885年)三月十六日付の時事新報に福沢諭吉は「脱亜論」を発表し、清や朝鮮を見限ることを主張している。

WIKISOURCEにその原文と現代文があるので今ではネットで誰でも読む事が可能だが、百三十七年も前に書かれた文章とはとても思えない内容である。

…筆者からこの二国[清・朝鮮]をみれば、今の文明東進の情勢の中にあっては、とても独立を維持する道はない。幸い国の中に志士が現れ、国の開明進歩の手始めに、われらの明治維新のような政府の大改革を企て、政治を改めるとともに人心を一新するような活動があれば、それはまた別である。もしそうならない場合は、今より数年たたぬうちに亡国となり、その国土は世界の文明諸国に分割されることは、一点の疑いもない。…

『輔車唇歯(ほしゃしんし)』とは隣国が相互に援助しあう喩えであるが、今の支那朝鮮はわが日本のために髪一本ほどの役にも立たない。のみならず、西洋文明人の眼から見れば、三国が地理的に近接しているため、時には三国を同一視し、支那・韓国の評価で、わが日本を判断するということもありえるのだ。例えば、支那、朝鮮の政府が昔どおり専制で、法律は信頼できなければ、西洋の人は、日本もまた無法律の国かと疑うだろう。支那、朝鮮の人が迷信深く、科学の何かを知らなければ、西洋の学者は日本もまた陰陽五行の国かと思うに違いない。支那人が卑屈で恥を知らなければ、日本人の義侠もその影に隠れ、朝鮮国に残酷な刑罰があれば、日本人もまた無情と推量されるのだ。事例をかぞえれば、枚挙にいとまがない。喩えるならば、軒を並べたある村や町内の者たちが、愚かで無法、しかも残忍で無情なときは、たまたまその町村内の、ある家の人が正当に振るまおうと注意しても、他人の悪行に隠れて埋没するようなものだ。その影響が現実にあらわれ、間接にわが外交上の障害となっていることは実に少なくなく、わが日本国の一大不幸というべきである。

そうであるから、現在の戦略を考えるに、わが国は隣国の開明を待ち、共にアジアを発展させる猶予はないのである。むしろ、その仲間から脱出し、西洋の文明国と進退をともにし、その支那、朝鮮に接する方法も、隣国だからと特別の配慮をすることなく、まさに西洋人がこれに接するように処置すべきである。悪友と親しく交わる者も、また悪名をまぬかれない。筆者は心の中で、東アジアの悪友を謝絶するものである。

「脱亜論」

福沢諭吉は決してアジアを蔑視してこの文章を書いたのではない。福沢は壬午事変の後、朝鮮独立を目指す金玉均らに対し、惜しみなく指導をし、援助を与えてきた人物であるが、これからは支那と朝鮮の二つの国を特別に配慮することはやめようと書いているのだ。

この「脱亜論」は英国東洋艦隊が巨文島を占領する前の文章だが、巨文島を占領後の同年八月十三日付の時事新報に「朝鮮人民ノタメニ其國ノ滅亡ヲ賀ス」という論説が掲載されている。これも興味深い内容なので現代訳で紹介したい。

朝鮮人の独立した一国民としての外国に対する栄誉は、既に地を払って無に帰したのである。国民が夢の中にいた際に、国はすでに売られたのである。そしてその売国者はどこにいると尋ねられるならば、政府自からそのことをしたのである。

したがって朝鮮の国民は国内において私有財産を守ることができず、生命を安んずることができず、また栄誉を全うすることができず、すなわち政府による国民に対する功徳は一つも得られず、かえって害され、なおその上に外国に向けて独立した一国民としての栄誉をも政府からは保護されていない。実にもって朝鮮国民として生きる甲斐もないことだから、ロシアなりイギリスなりが来て国土を押領するがままに任せて、ロシアやイギリスの国民になる方が幸福である。他国政府に亡ぼされるときは亡国の民でありはなはだ喜べないことだが、前途に望みのない苦界に沈没して終身を国内外の恥辱の中に死ぬよりは、むしろ強大文明国の保護を被りせめて生命と私有財産だけでも安全を得ることは不幸中の幸になるだろう。

身近な証拠を挙げると、このところイギリスが巨文島を占領してその全島を支配し、工事があれば島民を使役し、犯罪人があればこれを罰するなど、全くイギリスの法律を施行するその状況を見れば、巨文島は一区の小亡国であり島民が独立国民たるの栄誉は既に尽き果てたが(これまでも独立の実なくその栄誉もない)、ただこの一事のみを度外視して他の百般の利益がどうかと察すれば、イギリスの工事に役すれば必ず賃銭を払い、その賃銭を貯蓄すれば更に掠奪される心配もなく、人を殺し人に傷つけるのでなければ死刑が行われ幽囚されることもなく、まずもって安心というべきである。もとよりイギリス人とても温良の君子のみではないから、時としては残酷なる処罰もあるだろうし、あるいは疳癪に乗じて人を鞭打つなどのこともあるだろうといっても、これを朝鮮の官吏、貴族などが下民を犬や羊のように蔑視し、その肉体や精神を苦しめ、またその膏血を絞る者に比較すれば同様に議論できるものではない。すでに今日に於て青陽県の管内巨文島の人民七百名は、幸せ者だとして羨望されている程だという。悪政の余弊が民心を解体したのであり、仕方のないことである。

「朝鮮人民ノタメニ其國ノ滅亡ヲ賀ス」

当時の朝鮮国政府では国民の生命も財産も名誉をも守れない状況にあり、イギリスに占領された巨文島の住民が、仕事の賃金が与えられ、公平な裁判が行われていることを国民から羨ましがられていることが記されている。こんなことでは、ロシアやイギリスに占領されてしまった方が国民にとっては幸せだとまで書いている。

金玉均の暗殺

この当時の朝鮮国に、この国を独立させようとする勢力が存在した。

前回の「歴史ノート」で、甲申事変は朝鮮の近代化の為に起ち上がった金玉均(きんぎょくきん)ら独立党員によるクーデターに失敗した事件であったことを書いたが、その後金玉均や朴泳孝らは日本に亡命している。

清国および朝鮮政府は、独立党員の逮捕引渡しを再三わが国に要求したが、政府は彼らを政治犯として扱い、引渡しを拒絶した。

金玉均は父島や北海道に居住したのち明治二十三年(1890年)より東京在住を許され、井上馨、後藤象二郎、犬養毅、福沢諭吉らの支援を受けて日本の生活を享受した。しかし、その頃から清国や朝鮮政府の差し向けた刺客が彼の身辺に出没するようになり、明治二十七年(1894年)三月に金玉均は上海に誘い出されて、洪鐘宇(ホン・ジョンウ)にピストルで暗殺されてしまっている。

菊池寛は『大衆明治史』でこう記している。

金玉均上海において暗殺さるの悲報がとぶや、李鴻章は朝鮮国王に対し祝電を発し、北洋艦隊の一部を派して、金の死体を軍艦に収容、しかも刺客洪鐘宇を同乗させて、朝鮮政府に引き渡したのである。

菊池寛『大衆明治史』 p.167~168

朝鮮政府は金の死体に対して、所謂(いわゆる)凌遅の刑*に処し、その首と四肢をバラバラにして、京城(ソウル)その他各地に梟(さら)したのである。

金玉均暗殺は、同じく大きな衝動を日本全国に与えた。日本の法律の保護の下にあった彼を上海におびきよせ、これを殺して、その軍艦で死体を届けるなど、支那政府は金玉均暗殺にあたって、全く首謀者の観を呈し、その傍若無人ぶりは、全く日本政府の威信を傷つけるものであった。上下世論は沸然として沸き上がり、暴支膺懲(ぼうしようちょう)**の声は挙がった。

*凌遅の刑:死体を首・胴体・腕・脚の6部分に斬り取って晒し者にする刑罰

**暴支膺懲:「暴虐な支那(中国)を懲らしめよ」の意

当時の朝鮮国の腐敗や列強の動きを何も書かない教科書

金玉均の暗殺のあと、明治二十七年(1894年)七月六日に時事新報に発表された「土地は併呑す可らず国事は改革す可し」には、朝鮮国の腐敗した国情についてこう記している。

財政は次第に困窮して官吏の俸給は決まっておらず、その登用は能力で選ばれず、官を売って政費に充てるようなものは一般に同じような手段であり、今は売官法に次ぐ賄賂法をもってして、多く賄賂を用いる者は高い官位を得る風潮となり、相互にその多寡を競争するのは、あたかも政府での地位を競売にかけるのと異ならない。

小官は中官に依頼し、中官は大臣に附托し、その極みに至れば大臣の地位を望み、または既得の地位を確固とするために国王や王妃に私金を献納し、その献金の厚薄にしたがって支配者の意見は異なり、収賄の最も盛んなのは王室だという。

宮中府中は腐敗の中心として後々まで残る害毒を全国に及ぼし、人民を治める地方官は税権や法権を濫用して民の膏血を絞り、まず自らいただいてその余りを中央政府に送り、国庫は常に空いており汚吏の懐中は非常に温かいものがある。

都と地方に散在する幾千万の士大夫は紛れもなく社会の遊民で、専横をほしいままにし常に他人の財産で衣食して憚る所のないその有様は、まさに幾千万の餓えた虎を国中に放つものと異ならない。

およそ一国に政府を立てるゆえんは国民の栄誉、生命、財産を保護し安全とするためのものなのに、朝鮮国の政府はいやしくもその正反対で、政府あるがゆえにかえって安全ではないという。国にして国ではなく、政府にして政府ではない。

「土地は併呑す可らず国事は改革す可し」

教科書には当時の朝鮮国がこのような状況下にあったことについては何も書かれていない。たとえば『もう一度読む 山川の日本史』では、甲申事変のあとの朝鮮半島についてこう記述されている。

翌年、日本は伊藤博文を天津におくり、清国全権李鴻章とのあいだに天津条約をむすび、日清両国はたがいに撤兵し軍事顧問を送らないことを定めるなど、武力衝突を避けた。しかし、日本国内では民権派が武力による朝鮮改革を計画し、政府も清国に対抗して海軍拡張をすすめるなど、朝鮮の支配圏をめぐる日清の対立はしだいにふかまった。

『もう一度読む 山川の日本史』 p.245

こんな文章を読めば、わが国は清と同様に朝鮮を侵略しようとしたと理解する人が大半だと思うのだが、国内の腐敗状況や、ロシアやイギリスが領土を占領しようとしたことが一切記されることなく、この時代の歴史を正しく伝えられるとは到底思えない。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。現在出版社で在庫がなく、増刷を検討していただいています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですが、増刷されるまで待っていただく必要があります。ネットでも購入ができますが、現在、ネットの在庫も少なくなってきており、中古市場では新刊本より高くなっている時があります。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント