無禄移住した旧幕臣・塚原家の家計

前回の「歴史ノート」で徳川家は新政府に帰順したのち、八百万石が七十万石に大幅に減らされて駿府(静岡)に移封されることになり、徳川家の家臣たちは半数以上が駿府移住を希望したため、その多くは無禄移住となり、静岡藩が借り入れた船は奴隷を運ぶように家臣家族を江戸から清水港に運んだことを書いた。静岡についてからの彼らの生活は非常に厳しいものにならざるを得なかったのだが、前回に引き続き『歴史の教訓』を読み進む。

著者の塚原渋柿園(本名:靖(しずむ))の父は無禄移住で収入がなかったが、靖は護衛などの仕事を与えられて、藩はわずかながらの給料を支給したとある。

私の給料というものは、一ヶ月に一人半扶持に一両二分という取前だ。(部屋住だから当主の半減)かねての約束だから、私はその金一両で自分を賄って、残余の一人半扶持と金二分をば親父に送った。その住む長屋のあばら素胴も、自炊も、酒が飲めぬのも仕方がないが、いかな駿州の田舎でも一両は実に食いかねた。據(よんどこ)ろなく、非番の折には、城内から一里半程の城の腰の海辺(今鉄道の通っている焼津の近傍)へ行って、青海苔を採って来て干して食う。あるいは藤枝の山手の太閤平、盃松などの谷に行っては蕨やぜんまいなどを摘んでは食う。…

(塚原渋柿園 著『歴史の教訓』東亜堂書房 大正4年刊 p.49~50)、塚原渋柿園『幕末の江戸風俗』岩波文庫 p.37

とかなり苦労したようだ。

「扶持(ふち)」というのは、主として下級武士に蔵米や現金のほかにあたえられた米で、「一人扶持」とは、武士一人一日の標準的生計費用を玄米五合*と算定し、一か月分(三十日で一斗五升*)を支給することを意味する。一人半扶持は二斗二升五合で、重さにすると33.75kgとなる(1合=150g)。現在価値にして一万五千円程度だと思われる。

*一斗=18.039ℓ=十升=百合 (一合=180.39cc)

さらに塚原は一両二分の給金があったとあるが、『幕末豆知識』というサイトで、慶応三年末に金一両で米が12.9kg買えたとある。二分というのは一両の半分なので、19.35kg(12.9kg×1.5)のコメの購入が可能。現在価値にして八千六百円程度だろうか。

まとめると、塚原が静岡藩から受け取っていたのは二万三千六百円程度で、本人は五千七百円程度で一か月を生活し、残りを両親に与えたということになる。当然この程度の収入では、二十歳の塚原がまともな食事をすることは難しく、非番の時には海や山で食べるものを探すという生活であったことを記している。

塚原家の静岡の暮らし

では、塚原の両親はどんな生活であったのか。

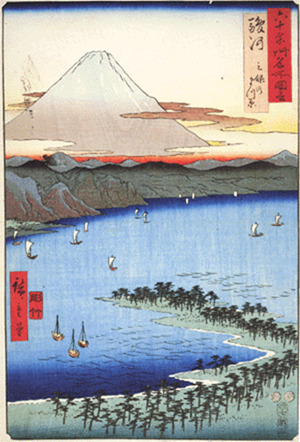

…ある日父の許から手紙が来た。その手紙によると、右の禅叢寺から岡清水という所に引っ越した。その家は右に三保の松原を見て、左に富士、頗(すこぶ)る好い景色であるから、家は汚く狭いが是非一日来て見てくれろ、とのことである。私も久しく逢わぬから是非行きたい。そこで田中から宇津谷(うつのや)を超え、安部川を渉って、日の薄暮に漸く父の家へ尋ね当てた。

まず一同に挨拶して、其の好景色という景色を見ると。成るほど好景色!…絵も及ぶまじき眺望(ながめ)ではあるが。また其の家の汚穢(むさく)るしさといったら、筆にもは及ばぬほどの汚さだ。

私の江戸の市ヶ谷の住居も、決して美麗の、立派のというではないが。とにかく四百坪程の地面があって、座敷から隠居所まで大小の間数が十一間、小禄ながら幕府の下士の家として相当なものであったのが。どうだろう。今見るその家と言ったら、六畳に二畳、三尺の台所に一つ竈。四谷の鮫が橋か芝の新網あたりにある田楽長屋という気色(けしき)の、しかも古い古いぶち毀れかかった建地の、天井もなくて、その板葺(こけら)の屋根も半分腐朽(くさ)っている。…実際これが自分の住居かと思ってみると、はなはだ面白くも思われないので『お母さま、実にひどい家ですなあ!』と私が言うと、『いえお前、そんな事言っておくれで無いよ。これでもお前、お泊りさん(移住者の異名)にしちゃ好い分のだよ。あの禅叢寺にいっしょに居た○○さんの家は、町ではあるが裏屋でね、△△さんの引っ越した先は村松の百姓いえの破壊(ぼろ)けた馬屋を直したのさ。これでもここは一軒だてさ。物置の差掛けでもこしらえりゃ当分の凌ぎにはなりますよ。ナニお前、どうせ凌ぎさ。』―――得意ではもとよりあるまいけれども、むしろこの家に、自ら慰めて、住むという心になられた母人の心がいじらしい、と私は思って、黙っていた。

(同上書 p.55~58)、 『幕末の江戸風俗』 岩波文庫p.41~43

塚原が東京にいた時には、敷地が四百坪程度で、部屋の数が十一間もあったのだが、静岡に移って住むことになった家は、天井もなく屋根も半分朽ちたような六畳に二畳と台所があるだけの小さな古家だった。しかし、こんなボロ家に住んだ塚原家は、徳川家に仕えた下級武士の中では良い方だったという。

静岡に移住した旧幕臣の中には餓死した者もいた

移住した家臣団の中には家族全員が餓死した家もあったと記されている。

…母の口状ではないが、実際、乞食小屋でも一軒の家を我がものにして、親子夫婦、とやらかくやら凍餒(とうたい:凍えることと飢えること)の厄(やく)を免れていったのは、当時の移住者として上等の口だった。現にある人の如きは、真にその三餐(そん)の資(し)につきて、家内七人枕を並べて飢えて死に。死後その近隣に見出されて一村の大騒ぎとなったということも、そののちに聞いた。今日の人の目から見たならば、死ぬまでジッとして一家七人、頭を揃えて往生するなどは、人間として余りに意気地(いくじ)がなさ過ぎる。そこらににある芋大根を掘ってきてなり、命一つはどうにか?というでもあろうが。

(同上書 p.59~60) 『幕末の江戸風俗』 岩波文庫 p.43~44

塚原は、仲間の餓死事件に強いショックを受けたようである。

とにかく旗本八万旗という、多数の、しかも世渡りにごく不慣れの人間が、一事に無禄の乞食となって他国にさまようというのだから、修羅や餓鬼の悪道に堕ちるのは当然の成り行きで(ある)。…私はこの餓死なる件について非常な教訓を受けている。何かと言えば、『不屈の精神も、食を得る手の働きが伴わねば、即ち経済的生活を得ねば、終にその貫徹を見ることができぬ』という、それである。想うにこれら凍餒の惨話を残した人々も、江戸を出る時、目的の半途で、こんな浅ましい最後の屍(しかばね)を人に見せようとは決して決して思わなんだに違いない。…惜しむべしその無能の手は、この目的や精神を貫き得るまでの年月を支うべく、生命保続の物質をその肉体に与えぬ。…

(同上書 p.61~62) 『幕末の江戸風俗』 岩波文庫 p.44~45

苦しい生活を覚悟して家族とともに静岡に移住して来たからには、新しい時代をどう生きるかについての夢や希望があったはずなのだが、食べるものもまともに得られない状態ならば、生きるということすら難しい。

塚原は「無能の手」という言葉を用いているが、いくら生活が苦しくても、せめて海や山に行って少しでも栄養価のある食材を探すなり、工夫すればもう少し何とかなったはずだと、餓死した仲間のことを惜しんでいるのだと思う。

旧会津藩士の苦労

このようなひどい生活を強いられたのは旧幕臣ばかりではなかったようだ。

戊辰戦争で官軍に降伏した会津藩は二十三万石であったが、三万石に減封された上に、下北半島の斗南(となみ)に移封となり、二千八百戸、一万七千三百人余りが極寒の地に移住することとなった。

海路で移住したメンバーは大きな問題はなかったようだが、陸路で移住を決意したメンバーは、宿泊に難色を示す旅籠が多い上に、駕籠の使用も認められず、移動中に飢えや寒さで絶命した人が少なくなかったそうだ。

その上、入植先での生活もかなり厳しいものであったという。Wikipediaによると三万石とはいっても、藩領の多くは火山灰地質の厳寒不毛の地であり、実際の税収である収納高(現石)は七千三百八十石に過ぎなかったという。

『佐井村史』に、下北半島に移住した旧会津藩士の苦労が描かれている。

斗南移住の藩士に、一人一日三合宛の扶持米を給された。凶作の翌年ゆえ内地米払底して、かつ高価のため蘭貢米を給与された。現今の蘭貢米(らんぐまい:ビルマ米)とは違って、随分ひどい麁米(そまい:出来の悪い米)であったので、急激な食糧の変化によって胃腸を損なう者が続出し、中にはこれにより死亡する者もあった。「斗南貫属之儀近来老若男女胃中虫を生じ、逐日死者数多之趣申出に付、時候或は風土之然らしむるにも可有之哉と、医師共相尋候処、土着之者には其病絶て無之、全く平素食物粗悪にして、胃中消化せざるの所致之由」と記録されている。

藩士に開墾を勧めたけれども、俄か百姓ゆえ思うようにいかない。土地も痩せているため収穫は乏しい。貰うところは三合扶持に過ぎぬといった訳にて頗る困難した。田名部、大畑移住の者は山に入って蕨(わらび)や葛の根を掘り、澱粉(でんぷん)として食べ、大間、佐井移住の者は海に入って海草や貝類を拾うて食べた。昆布の根を搗き砕いて、おしめとして粥を炊いて食べた。おしめは凶年における地方人の食料である。

(笹沢魯羊 編『佐井村誌』下北新報社 昭和12年刊 p.88~89)

冬には餓死や凍死、栄養失調などで死者が続出したという。

中公新書に、陸軍大将であった柴五郎の遺書が出ている。五郎は会津藩士・柴佐多蔵の五男として生まれたが、五郎が九歳の時に会津戊辰戦争が起きた。籠城戦前になる前に会津藩士家族の多くは「負傷兵や婦女子や幼児が入城しても足手纏いになるだけ」とあきらめて、邸内で集団自決の道を選び、この時に柴五郎の母、祖母、姉妹も自決したという。

敗戦後に会津藩の武士階級は旧会津藩から移住することが決まり、明治三年(1870年)に柴家は陸奥国斗南(青森県むつ市)に移住することとなった。

春になって畠を作って菜類、豆類を植えるも、虫に食いつくされ、わずか二十歩の水田も失敗し、最初の収穫はやせた大根と小さな馬鈴薯だけだったという。そんな状態で二年目の冬が訪れた。

秋も過ぎ、怖ろしき冬再び来りても、わが家は先年の冬と同じく満足なる戸障子なく、蓆さげたる乞食小屋なり。陸奥湾より吹きつくる寒風、容赦なく小屋を吹き抜け、凍れる月の光さしこみ、あるときはサラサラと音立てて霙舞い込みて、寒気肌を刺し、夜を徹して狐の遠吠えを聞く。終日いろりに火を絶やすことなきも、小屋を暖むること能わず、背を暖むれば腹冷えて痛み、腹暖むれば背凍りつくがごとし。掌こごえて感覚を失うこと常なれば、時折火にかざして摩擦す。栄養悪きうえ、終日寒風吹き抜ける小屋にて、寝具なく蓆を被りて、みの虫のごとく、いろりの周囲を囲みて寝るほかなし。

(中公新書『ある明治人の記録』 p.71~72)

柴家は履物すら買う余裕がなく、五郎は裸足で学校に通ったという。旧会津藩士にとっては、この極北の地も戦場のようなものである。五郎は父から何度も次のような言葉で叱られたという。

「やれやれ会津の乞食藩士ども、下北に餓死して絶えたるよと、薩長の下郎武士どもに笑わるるぞ。生き抜け、生きて残れ、会津の国辱雪(そそ)ぐまでは生きてあれよ。ここはまだ戦場なるぞ。」「死ぬな、死んではならぬぞ。堪えてあれば、いつかは春も来たるものぞ。堪えぬけ、生きてあれよ、薩長の下郎どもに一矢を報いるまでは。」(同上書 p.75)

いつの時代もどこの国でも、「勝者にとって都合の良い歴史」が編集されて公教育で広められ、「勝者にとって都合の悪い真実」が伏せられて、人々の記憶から消えていく。

「敗者の歴史」は現代人には詳しく知る必要のないことかもしれないのだが、明治という時代に限らずいつの時代も、多くの人々の犠牲の上に成り立っていたことを知ることは必要なことだと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント