誰が徴兵制を考えたのか

明治二年(1869年)の版籍奉還で、武士階級は士族、卒族*と改称された。そして明治四年(1871年)の廃藩置県で藩がなくなり、封建制度の瓦解によって士族たちは深刻な生活問題に直面することとなった。

*士族、卒族:旧武士階級のうち一門から平士までを士族、士分格を有さない下級家臣を卒族とした。明治五年に卒族は廃止され、一部は士族に、他は平民に編入された。

明治四年(1871年)の戸籍法に基づいて翌明治五年(1872年)に作成された「壬申戸籍」によると、当時全国で士族が259千戸、1282千人(家族を含む)、卒族が167千戸、659千人いた。しかし、それだけの士族・卒族がいたのであれば、なぜ国軍を創設するときに彼らを重用しなかったのかと疑問に思う人が多いと思う。もし明治政府が「四民平等、国民皆兵」にこだわらず、士族中心に軍を編成することができていたら、不平士族の反乱は小規模なものに終わっていたはずだ。

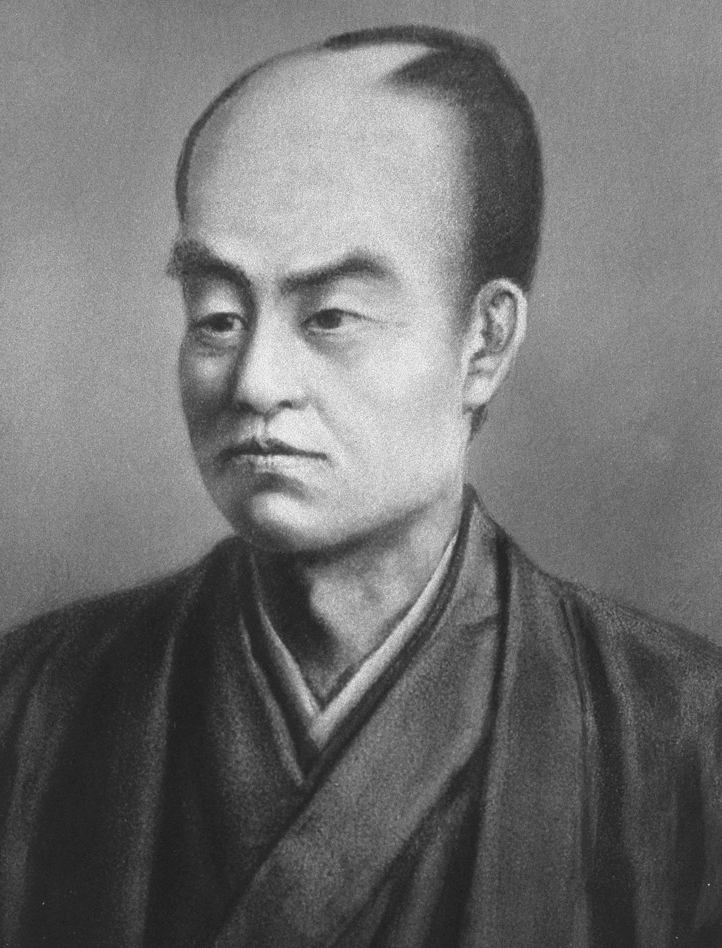

そもそも、国民皆兵の徴兵制を誰が考案したのだろうか。戊辰戦争の勝利の立役者で日本陸軍の創始者とされる大村益次郎の伝記にはこう記されている。文中の長藩というのは長州藩のことである。

徴兵制度の確立は、先生畢生の志望であった。先生は地方医家の出身で、門閥階級の観念が少なかったのみならず、長藩において高杉晋作らの組織した奇兵隊などの実績に徴し、精兵は士族出身者のみに限らず、農商工に従事する者でも、教育の仕方によっては立派な精兵になることを、十分に承知していた。また世襲の士族兵が驕慢にして制御し難いことは、戊辰戦争において幾多の苦い経験を嘗めた。かつ終身兵制を以前株守するにおいては、国帑(こくど:国家財産)を靡すること多大で、到底政府の財布が許さない。かれこれ思い合せて先生は、士族兵を廃して徴兵制度を布き、国民皆兵を実行する方針であった。先生は兵部省にあって、口癖のように「兵は縦に養うて、横に使わなければいかぬ」と言ったとのことであるが、これは平常無事の時兵数を少なくし、一朝有事の際多くするという意味で、徴兵制度の採用に他ならなかったのである。

(高梨光司 著『兵部大輔大村益次郎先生』大村卿遺徳顕彰会 昭和16年刊 p.74~75)

明治二年六月の政府の兵制会議で日本国の軍隊をいかに編成するかで激論が交わされている。大村益次郎らは藩兵に依拠しない形で政府直属の軍隊を創設することを主張し、大久保利通らは薩摩・長州・土佐の三藩の藩兵を主体にした中央軍隊の編成を主張した。会議では大村の意見は退けられて、翌日に大村は兵部大輔に就任し、九月にはフランス人教官を招いてフランス軍をモデルとする新しい軍の建設を開始し、さらに京都宇治に火薬製造所を、大阪に造兵廠を建設することを決定した。その下見のために京阪方面に出張した際、大村は、軍制の改革に反対する八人の刺客に襲われ重傷を負い、十一月に死亡した。

しかしながら大村益次郎の軍制構想は、山田顕義らによってまとめられ、『兵部省軍務ノ大綱』として提出されている。この構想はのちに山縣有朋によって活かされることとなる。

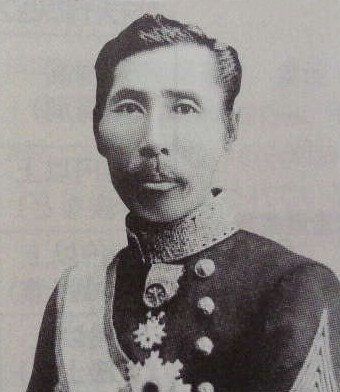

山縣は戊辰戦争が終わると、西郷従道とともに欧米の軍事・軍制の視察のために外遊し、フランスやドイツの軍隊における徴兵制度を研究して明治三年に帰国した。

山縣らの徴兵制の主張に大反対したのはだれか

明治四年(1871年)に政府は、廃藩置県を行い、知藩事(旧藩主)を失職させて東京への移住を命じ、各県には知藩事に代わって新たに県令を中央政府から派遣するという大改革を断行した。この改革により封建制度が解体されて旧藩の藩兵も消滅してしまう。

以前このブログで書いたが、この廃藩置県は薩長土三藩で構成された御親兵を東京に結集させ政府直轄の兵とすることができなければなしえなかった大改革であった。

しかしながら山縣有朋らは、御親兵の軍功があったにせよ国防に必要な兵員を集めるには徴兵制によるしかないと主張したのである。

菊池寛は『明治文明綺談』で次のように解説している。

つまり廃藩置県の結果、各藩の常備兵は自然に消滅することになる。そのため、全国一途の兵制が建てられることになり、東京、大阪、鎮西、東北の四ヶ所に鎮台が置かれ、各地に分営が置かれることになる。この鎮台兵をどこから採用するかということになると、各藩の藩兵が消滅したのであるから、広く国民一般から募集せざるを得なくなるわけだ。徴兵制によらなければ、鎮台に必要なる兵員を満たすわけにはゆかぬのである。

(菊池寛 著『明治文明綺談』六興商会出版部 昭和18年刊 p.192~193)

しかし徴兵制は、直ちに要路者の全部の賛成を得るまでには至らなかった。

百姓町人から徴兵せずとも、士族だけからでも必要な人数は得られるではないか、というのが薩摩出身の政治家たちの世論であった。嘗て大久保利通が、大村益次郎の所説に反対したのは、全く士族徴募論を採ったからである。西郷隆盛は公然とは反対しなかったが、徴兵について不満を持っていたことは察しられよう。戦争は侍がやるものとは、彼の終生易(かわ)らぬ信念だったからである。だから、後の西南戦争でも、『百姓出身の兵隊を殺すでないぞ。民兵が降参してきたら、許してやれ』と言って、あくまでも軍人は武士であるという信念はかえなかった。

この動きに最も不満を懐いたのは、薩長土三藩出身の御親兵であったという。菊池寛の前掲書に谷干城の『隈山詒謀録(わいざんいぼうろく)』の次の一節が引用されている。文中の「桐野」は桐野利秋、「山縣大輔」は山縣有朋(当時兵部省の大輔)を指している。

初め三藩の獻兵は皆、維新戦功の兵にして、此を以て朝廷の基礎を固め、廃藩を断じ、此の兵は長く徳川の旗本八萬旗の如きものとなり、頗る優待さるるものの如く考えし者多かりしが、飛鳥尽きて良弓収まるの譬えの如く、少々厄介視せらるるの姿となり、且つ近衛兵の年限も定り、一般徴兵の制に依る事に決したれば、長州の外は藩士共不快の念を抱ける如し。

殊に桐野は徴兵主義に不満なりし。西郷は寡黙の人なり。故に明言はせざるも、矢張り壮兵主義なりしが如し。…この時、桐野が不平は殆んど絶頂に達せり。余に対し、山縣大輔を罵りて曰く、彼れ土百姓を衆めて人形を作る、果たして何の益あらんや。

(同上書 p.194)

このようにかなり険悪なムードが漂っていたようなのだが、維新の軍功があった桐野らの主張が遠ざけられるに至った理由はどのあたりにあったのだろうか。

近衛将校である桐野利秋の家などには、兵隊たちが集って昔の同輩のつもりで酒を酌み、喧噪することは、鹿児島におけるのと異ならなかった。その気概はとにかく、これでは新時代の陸軍の軍紀は維持できない。藩の強兵も、遂には驕兵のそしりを免れなかった。

(同上書 p.195~196)

さすがの西郷も、この三藩の兵の駕御(がぎょ)には閉口し、『これらの兵は誠に王家の柱石』ではあるが、自分としては之を指導するのは、『破裂弾中に昼寝いたし居る』気持がすると、当時外遊中の大久保利通への手紙に書いている。

こうした士族世襲兵の驕慢にして制馭しがたかったことは、同時に徴兵論者の主張をいよいよ有力なるものとした。また終身兵制が夥しい費用のかかることも、指揮者はみな認めていた。曾我祐準将軍が『国軍は縦に養うて横に使うようにせねば国庫は堪え能わぬ』と言ったのは、常備兵を少なくして、予備兵を多くするという意味で、その間の消息をよく物語っていると思う。

要するに全国画一、四民平等の徴兵制度によって、国民皆兵主義を実行するにあらざれば、これからは諸外国との紛争に於て、国防を全うすることは出来ぬという確信は、軍部責任者の等しく堅持するところであった。それは明治四年十二月、兵部大輔山縣有朋、兵部少輔河村純義、兵部少輔西郷従道三人連署して奉った建議の中で力説されていることであった。

徴兵令の発布と徴兵の規模

明治五年(1872年) 二月に兵部省は陸軍、海軍の二省に分かれ、山縣有朋が陸軍大輔に就任し、西郷従道が陸軍少輔に、また河村純義は海軍少輔になっている。

山縣はさらに熱心に徴兵制度の必要性を説き、十一月には彼の徴兵論が採用されて「全国徴兵の詔(みことのり)」が発せられている。この詔は原文ではこう書かれていた。

朕惟ル(おもんみる:思い巡らす)ニ古昔郡県ノ制全国ノ丁壮(ていそう:若者)ヲ募リ軍団ヲ設ケ以テ国家ヲ保護ス固ヨリ兵農ノ分ナシ中世以降兵権武門ニ帰シ兵農始テ分レ遂ニ封建ノ治ヲ成ス戊辰ノ一新ハ実ニ千有余年来ノ一大変革ナリ此際ニ当リ海陸兵制モ亦時ニ従ヒ宜ヲ制セサルヘカラス今本邦古昔ノ制ニ基キ海外各国ノ式ヲ斟酌シ全国募兵ノ法ヲ設ケ国家保護ノ基ヲ立ント欲ス汝百官有司厚ク朕カ意ヲ体シ普ク之ヲ全国ニ告諭セヨ

明治五年壬申十一月二十八日

この詔の方針に基づき徴兵告諭が出されている。古代からわが国においては国民皆兵が行われていたのだが、兵農分離が進んだのち武士階級が生まれて実権を掌握するようになっていった。この徴兵告諭では「後世ノ雙刀ヲ帯ビ武士ト称シ、抗顔坐食シ、甚シキニ至ッテハ人ヲ殺シ、官其罪ヲ問ハザル者ノ如キニ非ズ」とあり、武士階級が武力で権力を掌握した時代に一撃を加えたうえ、「是レ上下ヲ平均シ、人権ヲ齊一ニスルノ道ニシテ、即チ兵農ヲ合一ニスルノ基ナリ」と、「四民平等」の理想を表明している。

翌明治六年(1873年)一月に徴兵令が発布され、直ちに実施されて四月には第一回の徴兵が行われた。国民は二十歳に至ると徴兵され、陸海軍に充てられ、陸軍には常備軍、後備軍、国民軍に分けられ、現役は三ヶ年であったという。

ではどれぐらいの兵数がいたのかというと、明治八年の調査によると歩兵二万六千人、騎兵二百四十人、砲兵二千百六十人、公平千八十人、輜重兵三百六十人というから随分小規模であった。そのころの政府は、士族の反乱や台湾征討などで財政が厳しく、軍備を整える余裕がなかったというが、志望者が少なかったこともあるのではないか。

徴兵に抵抗した人々

山縣有朋らが国民皆兵主義を主張し、実際に徴兵令が発布されて、士族でない人々はどう受け止めたのであろうか。菊池寛の前掲書に面白い話が出ている。

…太政官(徴兵)告諭文の中に「西人之ヲ称シテ血税トス。即チ其生血ヲ以テ国ニ報スルノ謂ナリ」の文をそのままに読んでしまって、血税とは、軍隊に入って生血をとられることだと誤解してしまったのである。また中には「血税とは血を絞りとられることで、東京や横浜には外国人が沢山に来ていて、日本の若い者の血を絞って、葡萄酒をつくっているそうだ」などと真面目になって言いふらすものがあり、大いに一般の恐慌をひき起こしたものである。

これらは、一般の教育程度の低いところから起きる誤解やデマであって、やがて一掃され、年とともに、兵役が国民に課せられた光栄ある権利であり義務であることが徹底して行ったのも、偏えにわが国民教育の普及によるものであることを、今日われわれは大いに顧みなければならない。

(同上書 p.201~202)

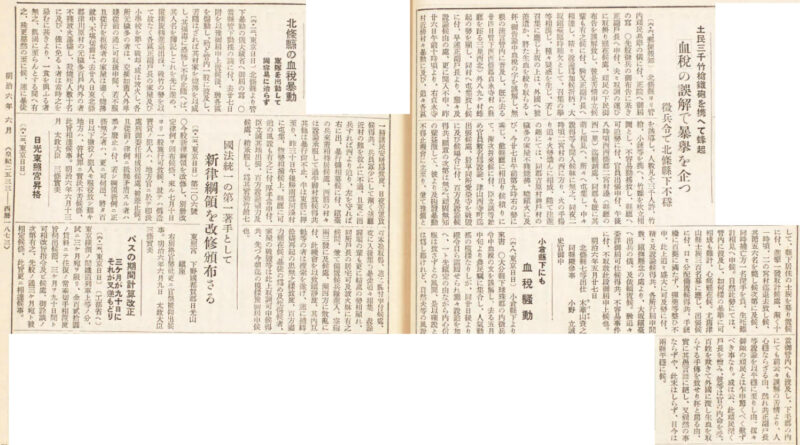

血税暴動については『新聞集成明治編年史. 第二卷』に北條県(現在の岡山県東北部)と小倉県(現在の大分県北部)で暴動が起きた記事が出ているが、同様な暴動は島根県、鳥取県や香川県、高知県などでも起きている。なかでも北條県の暴動は特に激しいもので、軍隊を出動させてようやく鎮圧に及び、六十四名が懲役刑、十五名が死罪とされたようだ。

血税騒動は誤解やデマにもとづくものであったにせよ、明治新政府に対する不満が庶民になければこれほど大規模な騒動にはならなかったであろう。この騒動が終息したのちも、進んで徴兵に応募する者が多かったわけではなく、徴兵忌避者はかなり存在した。明治十年二月一日の太政官達にこう記されている。

徴募の際ややもすればひそかに他人の養子となり、または廃家の苗跡を冐し、甚だしきは自らその支体を折傷する等を以て忌避する者往々これあり。これがため遂に定員の不足を生ずるに至り、不都合少なからず候條

(亘理章三郎 著『軍人勅諭の御下賜と其史的研究』中文館書店 昭和7年刊 p.56)

徴兵については世帯主の主人や家を継ぐ立場の人、公務員、官公立学校生徒などは免除される規定があり、また身長、身体能力、健康状態などによっても免除されることが決まっていたのだが、そこを悪用して医師に手を回す者が少なからずいたという。同上書には明治十一年の内外兵事新聞139号の記事が引用されている。

医師も検丁の依頼に応じ、病歴の有無を問わず、猥りに診断書を偽造し、苞苴(ほうしょう:賄賂)私謁(しえつ:個人的依頼)は瞑々(めいめい:こっそり)の中に行われ、その多寡によって詐偽を軽重し、金満家は容易に役を免かれ、赤貧家は役に就かざるを得ざるの幸不幸ありと

(同上書 p.59)

のちに廃止された規定だが、当初は代人料二百七十円を上納した者も徴兵免除が認められていた。1円の価値については諸説があるが、Wikipediaによると明治六年の1俵(60kg)の価格が1.2円なので、当時の代人料二百七十円は現在では三百五十万円程度となるだろう。この程度の金額であれば、金持ちなら容易に支払うことができたであろう。

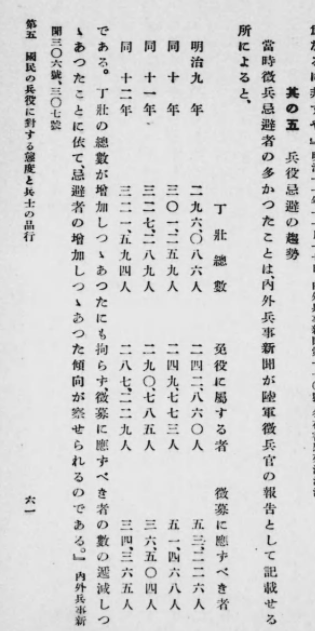

同上書のp.61に内外兵事新聞に掲載された陸軍の徴兵の数字が出ているが、丁壮(壮年男子)の数が増加しているにもかかわらず、徴兵に応募すべき人数が減少している。かなりの者が徴兵を免れていたことが読み取れる。

明治十年(1877年)の西南戦争の際には政府軍勢力の不足が征討軍から訴えられ、政府は薩摩藩に恨みを持つ東北諸藩士族らを徴募して戦地に送り込んだのだが、士族でもない人々が日本人同士で戦う戦場に向かいたくなかった気持ちを持つのは当然のことだと思う。

山縣が当時理想としていた兵員数は十二師団、三十万であったそうだが、この数字を実現したのは、日清戦争が終わった明治二十九年(1896年)まで待たなければならなかった。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント