版籍奉還後の鹿児島藩、山口藩の混乱

前回記事で、明治二年(1869年)に行われた版籍奉還のことを書いた。伊藤博文や大隈重信は、これを機に封建的支配体制を一気に解体し、郡県制を布いて中央の統制権を高めることを望んだのだが、当時の情勢ではそのような急激な改革を行うことは難しいと判断され、版籍奉還では藩主はそのまま藩知事となり、藩兵を擁したまま藩政を執る状況が続くこととなった。しかしながら新政府に不満を持つ士族が少なからずいて、世上の混乱に乗じて不穏な動きが存在した。ところが、新政府が兵を持たない状態では今後発生する紛争の鎮圧は困難であり、政府の基礎を確立するためには、鹿児島藩(旧薩摩藩)、山口藩(旧長州藩)の二大雄藩の協力を得る以外に道はない。

政府は鹿児島藩の島津久光、西郷隆盛、山口藩の毛利敬親に上京を求めたのだが、両藩の情勢はそれどころではなかったのである。『維新史 第五巻』には、版籍奉還後の両藩の混乱について、こう解説されている。

山口藩知事毛利廣封・鹿児島県藩知事島津忠義は朝旨を奉じて鋭意藩政の改革に力を注いだが、革新を喜ばざる徒もあって、藩情は決して穏やかではなかった。

(維新史料編纂事務局 編『維新史. 第5巻』昭和16年刊 p.756~757)

即ち山口藩においては、(明治二年)十一月の兵制改革を企図して、遊撃・奇兵の諸隊士は藩命に抗せんとし、敬親の上京は自然遷延した。 また鹿児島藩に於いては、久光(島津忠義の父)はかねてより政府の新政策に対して不満を懐き、就中(なかんずく)門閥の打破、藩知事の任命の如きは、封建制度を廃して郡県制度と為すものにして、治平の道に非ずと考え、独り故山に帰臥して容易に上京しなかった。

蓋し薩州藩は長州藩と相並んで維新の大業に翼賛した雄藩であり、久光は藩主の生父として藩の実権を掌握していたので、久光が中央政界に出て輔弼の誠を尽くすにおいては、政府の威望は必ずや千鈞の重さを加えたであろう。また西郷隆盛は王政復古の実現に大功を建てたが、戊辰の役が鎮定するや、鹿児島に帰って藩の参政として藩政改革に専念し、敢えて上京しなかった。

新政府に反抗する不穏な動きが各地で続いた

戊辰戦争の決着がついたことから、雄藩といえども強大な兵力を維持する必要がなくなっていた。そのため各藩とも兵力の削減などの改革に取り掛かっていたのだが、そのことに不満を懐く藩士らは少なくなく、彼らの新政府に対する反抗心は強く燃え上がっていったのである。

山口藩では奇兵隊の解隊が決まったことから隊員が反旗を翻し、藩はそれを平定するのに三か月近くかかっている。鎮定されたのち、多くのメンバーは久留米藩の反政府勢力に匿われたという。

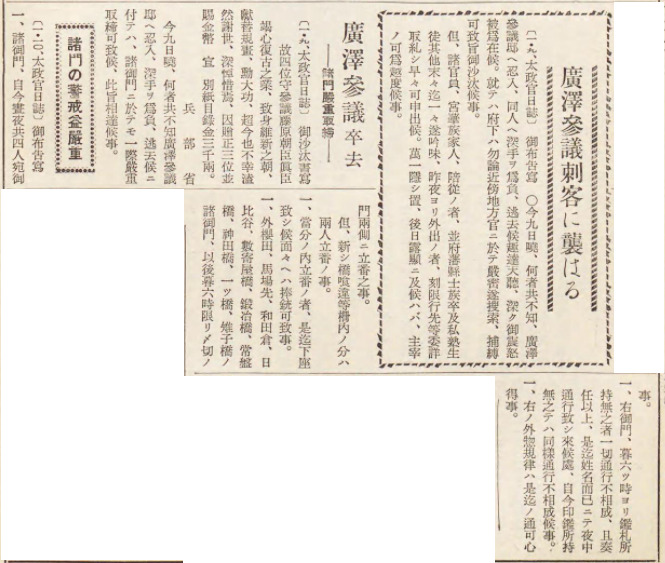

新政府に反抗したのは奇兵隊だけでなく、多くの士族が政府の施策に反対して各地で起ちあがり、政府の要人が狙われている。明治二年一月五日に参与の横井小南が京都で十津川郷士によって暗殺されたのち、九月三日には兵部省初代大輔で日本陸軍の創始者とされる大村益次郎が、京都で元長州藩士に襲われて重傷を負い、十一月に死亡した。また参議・廣澤眞臣も、明治四年正月九日に賊徒に襲われて暗殺されたのだが、下手人は特定されていない。このブログで少し前に賀陽宮朝彦親王が諸侯や浪士に呼びかけて新政府を倒そうと動いたことを書いたが、その後も不逞の徒が各地で起こり、密かに事を謀ろうとするする動きがあったのである。

幕末から明治期にかけての新聞記事を渉猟して編纂された『新聞集成明治編年史. 第一卷』の目次を見るだけでも、これまで紹介した事件のほかに、各地で様々な事件が起きていることがわかる。

・明治二年 信州上田の騒擾(九月)、美濃の一揆平定(九月)、上州農民騒擾(十月)、勢州にも農民蜂起(十一月)

・明治三年 浜田県士民沸騰(一月)、徳島藩暴動始末(八月)、豊後各所に浮浪人出没(十一月)、信州路土民動揺(十二月)

明治新政府に対する不満は、全国各地の様々な階層で高まっていたことを知るべきである。

明治初期に起きた領民や農民の暴動

不穏な動きがあったのは士族ばかりではなかった。一般民衆も同様に新政府に不満を持ち、農民の暴動も各地で起こっている。『維新史 第五巻』には、この時期のわが国の状況について次のように記されている。

戊辰の戦乱が漸く鎮定せる明治二年には霖雨(りんう:長雨)が続いて、全国各地は不作を極め、物価は日に騰貴して、無告の民は巷に充満していた。殊に東京においては、失禄の旧幕臣が多く、一方京都においてもまた、御東幸*以後、その職を失えるものが決して少なくはなく、庶民は困窮を極めたのである。ここに於いて八月二十五日、畏くも天皇におかせられては、御躬ら節倹の範を示し給うて、救侐に充てんとの優渥なる詔書を下し給い、政府百官は聖旨を奉じ、官禄・賞典禄を減じて救侐の資に充てようとしたのであった。

(維新史料編纂事務局『維新史. 第5巻』昭和16年刊 p.738~740)

地方民情の最も動揺せるところは、戊辰の役において戦乱の巷と化した東北地方をもって第一とする。由来この地方は僻遠広漠の地で、王化に浴せざること久しく、剰(あまつさ)え戦乱の為に流民が続出し、人心は不安に戦(おのの)いて、その帰する所を知らなかった。されば戦乱鎮定の後、政府は力を東北地方の施政に注ぎ、あるいは陸奥・出羽二国を分割して、磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥・羽前・羽後の七国となし、あるいは諸藩の削封地に県を置いて、新政の洽(あまね)く行き渡らんことを期したが、諸事草創の際とて、地方官も未だ充分なる実績を挙げるには至らなかった。

…

この頃また農民の暴動が各地に起こった。惟(おも)うに封建制度の撤廃は、数百年来領主対領民の関係を維持し来れる農民階級にとっては、生活の安定を脅かされることが大であったので、保守的傾向を有する彼らはこれを喜ばずして、所在に蜂起したのである。

*御東幸: 明治天皇が明治二年三月東京に二度目の行幸をされ、これが実質の遷都になった。

同上書には続いて、以下のような領民や農民による暴動が起きた事例が列記されている。

・明治二年二月 盛岡藩の領民が旧領主南部利恭の移封に反対し党を組んで強訴反対した

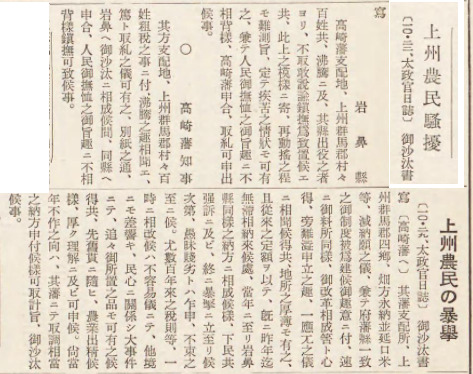

・明治二年十月 高崎藩の農民が岩鼻県(上野国、武蔵国内の旧幕府領・旗本領)と租法の異なるのを理由として蜂起

・明治二年十一月 忍藩(おしはん:武蔵国埼玉郡に存在した藩)管地の伊勢国数郡内の領民二万人が騒擾を起こした

・明治三年 一月 浜田県(現在の島根県石見地方、隠岐諸島)下の士民が浮浪の徒の煽動により蜂起

・明治三年三月 宇和島藩の農民が年貢の苛酷を理由に蜂起

・明治三年十月 尼崎藩の農民が大阪・神戸間鉄道敷設の為に田畑を収用せられるのを不満として暴動を起こした

・明治三年十一月 膽澤県(いざわけん:現在の宮城県北部・岩手県南部)管轄の膽澤・磐井・栗原三郡の農民が、凶作のため租税軽減を嘆願して蜂起

・明治三年十二月 府内藩(豊後国大分郡府内周辺を支配した藩)の農民が雑税の廃止を求めて騒擾を起こした

このような農民暴動の原因についてはこのように解説されている。

農民が暴動を起こすに至った原因を考えるに、多くは村役人の不正、不作による経済的困窮、藩札の乱発、贋発悪貨幣の流通による物価騰貴、年貢軽減の要求等を挙げる事が出来る。而して農民の数は少なきは数十人、多きは数万人にも及び、凶器を携え、党を組んで官衙を襲撃し、官吏を殺傷し、或いは豪農富家を焼くなど暴虐の限りを尽くした。しかしこれら農民の暴動も、畢竟政情の不安から生じた一揆に過ぎずして、政治的意味を含んだものではなかったのである。

(同上書 p.741)

政府内の薩長の不和

このような事件が起きても政府には軍隊もなければ警察もない。もし雄藩が不平の徒を集めて政府に反旗を翻せば、新政府にとってはその存続も危ぶまれる事態となりかねないのだ。

その当時の政府の内情について、大隈重信は次のように記している。

木戸は謂えらく、封建の制度を仆滅するにあらざる以上は権威を中央に集めて政令を一途に出てしむる能わざるのみならず、ややもすれば強藩奸雄をしてその間に乗じて野心陰謀を逞しうするを得しむる不幸を見るに至らんと。井上馨、伊藤博文等の少壮者はこれを擁し、これを援けて、まず薩藩をはじめ諸強藩の跋扈を制御することを務め、木戸は自ら改革党の首領たる姿となれり。されど木戸とても素と勇断果決に富む人にあらず。従って薩長両藩間の軋轢に顧慮する所なく、大久保との関係を絶ち、旧藩との関係を離れても、なおかつ諸藩の改革を断行するの勇気なく、改革派の首領たる姿ありながら、ややもすれば顧疑躊躇したる言動なきにしもあらざりしなり。

大久保に対しては木戸の如きも多少その心事につきて疑うところあり。ひそかに想えらく『彼(大久保を指す)豈(あに)彼の西郷と等しくその藩の為に多少陰謀を構うるにはあらざるか、薩藩をして幕府に変わりて天下に覇たらしめんとの野望を包蔵するにはあらざるか』と。

蓋し薩藩は維新革命の前後に於いてあるいは始めに公武合体の論を唱えて、終に尊王倒幕の挙に出て、あるいは前に征長の軍に加わりて、後に長藩と結託せしなど、酷にこれを評すればほとんど反復常なき挙動をなしたるのみならず、当時大久保は枢要の地にありながら、諸事に沈黙にしていわゆる改革の決行に逡巡躊躇するところありしを以て、木戸は大久保の心事に就きてすこぶる危疑するところありしなり。これ蓋し木戸の過慮杞憂と言え、木戸の神経質なるとその神経質にて当時の事情を揣摩せしとより見れば、また無理ならぬ危疑なりしなり。大久保の性行に至りては、容易にその意気を表面に顕わすことなく、且つまた容易に決断することなしといえども、ある場合に於いては非常に決断の資に富み、かつひとたび決断せば千艱万難を排しても、必ずこれを遂行するの資性にして、その意気の猛鋭なるところほとんど能くこれに当るものあらざりし程なり。これを以て木戸は大久保に対して一種の危疑不平の念を懐きしこと前の如しといえども、大久保もまた木戸の言動に対して頗る不満の思を為し、相並んで内閣枢要の地位に立ちながら、往々にして相和せず、ややもすれば反目の姿ありしこそ是非なけれ。

(渡辺修二郎 編著『木戸孝允言行録』内外出版協会 大正1 p.88~90)

このように、木戸孝允が「旧薩摩藩が天下を狙っているのではないか」と疑うなど、大久保利通と内閣の重要なポストに就きながら、両人の関係が不和であるようでは、政府がまとまるはずがない。

廃藩置県への道

GHQによって焚書処分された『大衆明治史』のなかで、著者の菊池寛は、当時の新政府の状況について次のように解説している。

明治二年から四年の廃藩置県にかけての、新興日本は、非常なピンチの中にあった。一歩誤れば建武の中興の二の舞である。

(菊池寛『大衆明治史』汎洋社 昭和17年刊p.7~8)

一見、王政は復古し、五か条の御誓文は発布され、万機公論に決するという国是も確定されたが、実際の政治は決してそんな立派なものではない。

維新大業に於ける薩長の功労は圧倒的だ。しかし彼等とても、公議世論の声に圧せられて、思い切って新政に臨むことが出来ない。まして、他の藩の有力者たちに、何も積極的にできるわけはない。

新政最大の弱点は、実にこの、政治に中心勢力がないことであった。

当時の中央勢力は、名ばかりは徴士とか貢士とかいう、今の代議士のようなものが全国各藩から集まって、盛んに政治上の議論をしているばかりで、実行はさらに挙がらない。まして肝心要の兵力というものが、中央にはまるで皆無である。

これに反して、錦旗を東北に翻して凱旋した各藩の兵隊は、各々その藩に帰ってその武功を誇り大小諸藩はみな独立状態で、中央を覘(うかが)い、来るべき変を待つ、といった有様である。容易ならざる形勢である。

このまま手をこまねいていれば、政府の権威は失墜し、混乱に乗じで政権の主導権を奪い取ろうとする動きが出てきてもおかしくなかった。この難局を乗り切るためには、薩長の二藩が協力して、封建制度を解体に持ち込み、中央集権化をはかるしかない。そのためには政府が他藩を威圧するほどの強大な軍事力を保有することが不可欠である。

岩倉具視は大久保利通とともに明治三年十二月に鹿児島に向かい、島津久光の了解を得たのち西郷隆盛を政治改革のために上京することを説得し承諾を得ている。そして、翌年二月に鹿児島藩・山口藩・高知藩の三藩で御親兵を創設することが決まると、西郷は常備隊四大隊約五千名を率いて上京し、東京市ヶ谷の旧尾張藩邸に駐屯した。さらに東山道鎮台(石巻)と西海道鎮台(小倉)を設置し、この軍事力を背景に一挙に廃藩置県を断行し、封建的割拠主義に最後の止めを刺す大改革を行うことになるのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント