大久保利通の大阪遷都論

慶応三年十二月九日に「王政復古の大号令」が発せられたあと、桓武天皇による平安遷都以来千年以上都であり続けた京都を棄てて、皇室を江戸に遷すことについては相当反対論があったと思うのだが、調べると江戸時代の半ばから遷都についての議論が存在した。

岡部精一 著『東京奠都の真相』(大正六年刊)によると、国学者・賀茂真淵(1697~1769年)が『都うつし』で、都を東京に遷すことを主張たことや、農政学者の佐藤信淵(1769~1850年)が文政六年(1823年)に『宇内混同秘策』で京都のほかに江戸を東京とし大阪を西京とする説を主張したことなどが紹介されているが、江戸幕府においては遷都の議論が深まることはなかったようだ。

しかしながら、幕末にわが国が開国した以降、外交問題だけでなく国内の諸問題が相次ぐようになり、朝廷の協議のために江戸と京都との交渉が頻繁となっていた。そして徳川慶喜が大政奉還したのち王政復古の大号令があり新政府が誕生すると、急に遷都の議論が活発化している。しかしながら当初の議論に於いては、旧幕府のお膝元である江戸に都を遷すという説は有力ではなかったという。

大久保利通が大阪遷都論を建白したのは慶応四年(明治元年:1868年)一月二十三日のことで、鳥羽伏見の戦いが終わって三週間もたっていない時期の事である。なぜ大久保は大阪に遷都すべきだと主張したのだろうか。徳富蘇峰は『近世日本国民史 第七十七冊』で、次のように解説している。

彼が大阪を主として、江戸に及ばなかった一の理由は、当時の江戸は未だ敵地にして、実行論として、敵地に鳳輦(ほうれん:屋根に法王の飾りのある天子の車)を移し、皇都を奠(さだ)むる如きは、余りにも突飛の事であったからであろう。ただ大久保の大阪を主としたるは、

(徳富蘇峰『近世日本国民史 第七十七冊』明治書院 昭和21年刊 p.215~216)

「一 遷都の地は、浪華(なにわ:大阪)に如くべからず。暫く行在を被定、治乱之体を一途に居え、大に為す事有るべし。外国交際の道、富国強兵の術、攻守の大権を取り、海軍を起こす等のことに於いて、地形適当なるべし。尚其局々の論あるべければ贅せず。」

と言うている。しかも大久保の真意は、専ら遷都そのものにありて、それが大阪たると、何れたるとは、第二義であったことは、彼が建白書の全文を読めば、必ずや了然たるものがあろう。彼は局面転換、積弊打破、耳目一新、真に皇政維新の実を挙げるために、遷都を必須としたのである。

大久保がこの建白を出した時期は、江戸を攻める東征大総督府が設置される半月以上前のことであり、新政府軍が関東・東北の旧幕府勢力と戦う前から江戸に遷都するとは書けなかったのであろう。

しかしこの建白書には多くの反論が出て、とくに公家側から「この計画は薩長の陰謀であって、その私権を拡張するためのものだ」と猛反対され、決議されなかったという。

前島密からはじまった江戸遷都論

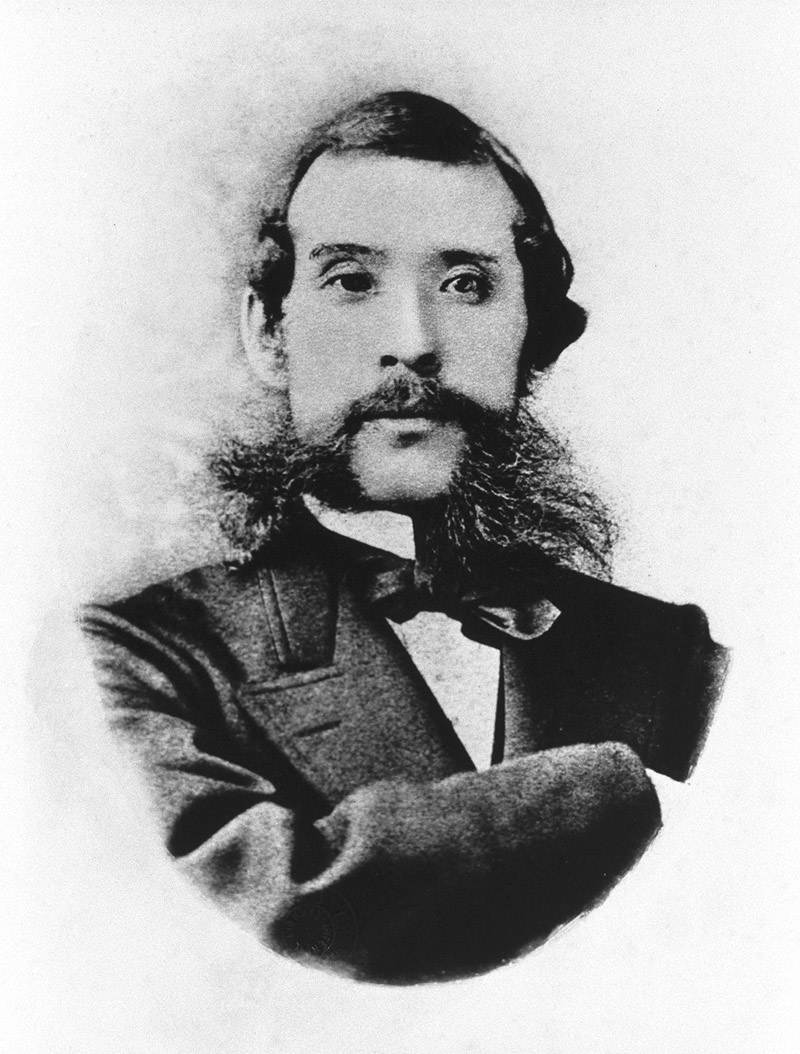

最初に江戸に遷都すべきであることを主張したのは、わが国の近代郵便制度を創設した一人であり「郵便制度の父」と呼ばれる前島密(まえじま ひそか)だという。前島は同年三月十日付けで大久保利通宛に江戸に遷都することによって関東も、奥羽も治めやすくなるという意見書を送り、副陳書に、江戸に遷都すべき理由を列挙している。

・政府の所在地は帝国の中央に近いことが必要。今後必要となる蝦夷地の開拓を考えると、浪華は遠すぎる。

・江戸には砲台もあり、巨艦を安全に繋留させ、かつ修繕することの出来る港が近くにある。

・江戸は広く、将来の大帝都を建設するに適している。

・江戸は道路が広く、浪華は道路が狭い。

・浪華の市街は狭少で車馬駆逐の用に適さず、軍隊の往来のためには巨額の工事費が必要。

・浪華には皇居、官庁、学校などの施設を建てる余地がない。江戸には江戸城、藩邸など使える建物が結構ある。

・江戸が都にならなければ、百万の市民の多くは離散することとなり江戸の経済は凋落していくことになる。

その後四月十一日に江戸城が無血開城となったが、関東、北越、奥羽では未だに官軍に抵抗しており、京都から指揮・命令するには徹底が困難なため、江戸に鎮台が置かれて東征大総督の有栖川宮熾仁親王が兵権ならびに諸般の行政権を総覧するようになった。裁判や税の収納などあらゆる政務を行うようになったので、東西二政府が対立することが多くなっていった。

さらに外交の問題は、諸外国の公使や外交官らは江戸か横浜に住んでおり、外交問題や貿易事務などの処理において京都は不便すぎるという問題があった。

また京都政府と江戸との交通が頻繁になると、都市の規模格差は明らかであり日本の首府には江戸の方が相応しいとして、江戸遷都を期待する声が次第に高まっていったのである。

江藤新平・大木喬任の建白書

江戸遷都に関する最初の建白書は、閏四月一日に提出された佐賀藩の江藤新平と大木喬任の連署によるものであった。かなり長い文章だが、『伊藤痴遊全集第十巻 維新秘話』にその要旨がまとめられている。

江戸は、徳川の居城であって、二百七十年の転嫁を支配したところであるから、関東奥羽の人民は、江戸に拠って、立ってきたのである。然るに、この度の変革によって、全くその拠る所を失い、何となく恟々として、安んぜざる所がある。

御親政の始めとしては、先ずこの人心を収める事が第一である。

江戸は、徳川の城の在った所であるから、三百諸侯の屋敷が、その周辺に集まり、多くの家臣は、これがために、或いは役につき、或いは家を構え、江戸の繁盛を大ならしめたのであったが、一度幕府が倒れて以来、諸侯在府する者なく、幕臣は離散して、今江戸に残る者は、大きな屋敷ばかりであって、八百八町の町人は、前途に非常な不安を感じて居る折柄であるから、これを救済することは、刻下の急務である。しかのみならず、わが国の地勢から見ても、帝都を京都に置く事は、甚だ不利であって、これを江戸に遷すに勝ったことはあるまい、と考える。かつ関東奥羽の人心も、これに依って、安定し得ること、必然の理である。

これを国際関係から見ても、横浜と言う大玄関を控えた江戸の地を、帝都にすることの得策であることは、争うべき余地がない、と思う。

今日の如き時世に於いては、此の一つを断行しても、人心の新たになることはまちがいないから、速やかに遷都の儀は断行すべきである。

(『伊藤痴遊全集第十巻 維新秘話』平凡社 昭和4年刊 p.19~20)

伊藤痴遊の要約を普通に読むと、江戸遷都論と理解してしまうところだが、原文で確認すると、単純に都を江戸に遷せと言っているだけではない。岡部精一著『東京奠都の真相』に建白書の全文が出ているが、原文にはこう記されている。

慶喜へはなるだけ別城を御与え江戸城は急速東京と定められ、恐れながら天子東方御経営の御基礎の場と為されたく、江戸城を以て東京と相定められ、行々のところは東西京の間、鉄路をも御用被遊候ほどの事無之ては、皇国後来両分の患なきにもあらずと被考候。

(岡部精一 著『東京奠都の真相』仁友社 大正6年刊p.120~121)

江戸城を以て東京と定め、東西両京の間に鉄道を開通させるということは、江藤・大木の説は、東京と西京(京都)を並置するというものである。教科書などでは「東京遷都」という言葉を用いているが、「遷都」であれば京都から東京に都を遷すという事を意味し、京都は都ではなくなる。

著者の岡部誠一氏は「奠都(てんと)」という言葉を用いているが、「奠都」とは古い都を残したまま、新たな都を定めるという意味になる。江藤らの建白書では「奠都」と言う言葉は用いられてないが、二人の主張は「奠都論」と理解すべきものであろう。

「遷都論」では公卿や保守派の反対を抑え切れなかったが、「奠都論」の考え方は受け入れられて次第に政府内に浸透していき、同年五月二十四日に徳川氏が江戸から駿府七十万石に遷されることが決まると、江藤・大木の東西両都案も決議されているのだ。

江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書と最初の東京御巡幸と京都への御還幸

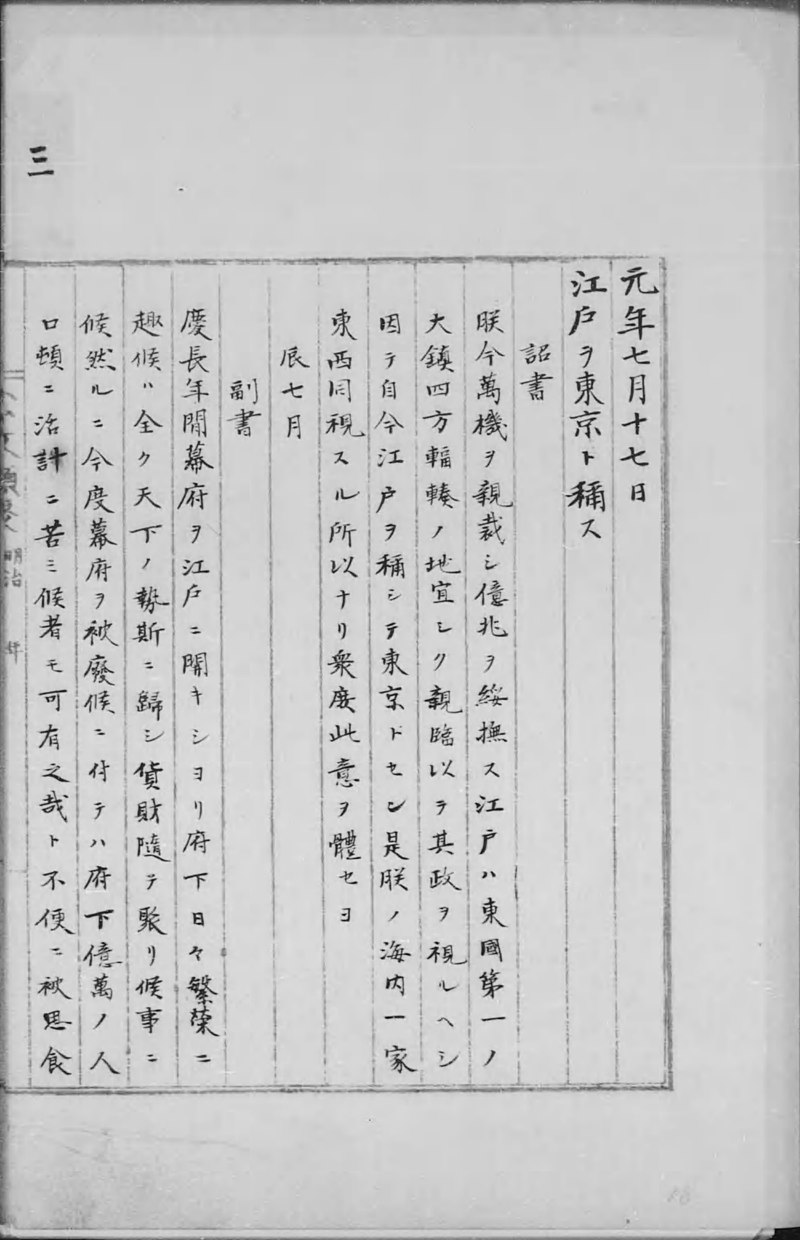

そして七月十七日に明治天皇は「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」を発している。この詔書の原文と現代語訳はWikipediaに出ている。

【本文】

朕今萬機ヲ親裁シ億兆ヲ綏撫ス江戸ハ東國第一ノ大鎭四方輻湊ノ地宜シク親臨以テ其政ヲ視ルヘシ因テ自今江戸ヲ稱シテ東京トセン是朕ノ海内一家東西同視スル所以ナリ衆庶此意ヲ體セヨ【現代語訳】

私は、今政治に自ら裁決を下すこととなり、全ての民をいたわっている。江戸は東国で第一の大都市であり、四方から人や物が集まる場所である。当然、私自らその政治をみるべきである。よって、以後江戸を東京と称することとする。これは、私が国の東西を同一視するためである。国民はこの私の意向を心に留めて行動しなさい。

これまでのわが国の歴史で、都を畿内から外に遷したことが無い。治めにくい東国を皇室の力により治安を安定させようというわけだが、この詔書には、どこにも「都を遷す」とは書かれていない。これまでの遷都においては『遷都の詔勅』が出たのちに都が遷されているのだが、明治天皇は東京について、都を遷すという詔書をこの後も出しておられない。したがって京都は、今も形式的には日本の都の一つということになるのである。

「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」には副書があり、そこには、天下の人心を収めるために今後天皇陛下が自ら全国を巡幸することが書かれていた。

そして、八月四日には陛下の御東幸が発表されたのだが、八月十九日に旧幕臣の榎本釜次郎ら総勢二千名が最新鋭軍艦の開陽丸や回天丸、蟠竜丸など旧幕府艦隊を率いて江戸を脱出し、奥羽列藩同盟の支援に向かう事件が起きている。公卿諸侯らは、東北の争いが決着しない段階での御東幸に強く反対したことが記録されている。

政情が激しく移り変わる中で天皇は、遅れていた即位の礼を八月二十七日に終えられた。即位の宣命には「掛けまくも畏(かしこ)き平安京に御宇(あめのしたしろしめ)す倭根子天皇(やまとねこのすめらみこと)が宣りたまふ」と書かれており、京都が都であることが明記されている。そして九月八日に年号を「明治」に改められ、九月二十日に京都を出発して東京に行幸されたのである。行列には岩倉具視や中山忠能らのほか、警固の兵士を含めて総勢三千三百人に及んだという。

一行は十月十三日に江戸城に到着したのだが、『維新史 第五巻』によると、「老若男女幾千万の東京市民は、路上に堵列して鳳輦を奉拝し、未曽有の盛儀に感泣したのであった」と書かれているとおり、御東幸は江戸の人々から歓迎されたのである。

そしてその日のうちに政府は、江戸城を東京城と改称し、西丸を御東幸中の皇居と定めている。とはいえ、御東幸は遷都ではないので京都に戻らなければならなかった。しかし三条実美は「国家の興廃は関東人心の向背にあり。今速やかに還幸せば、関東の人心を失うは必然なり」と主張し、還幸(かんこう:天皇が行幸先からおかえりになること)に反対している。

しかし、先帝(孝明天皇)の三年祭と立后の礼を行う必要があるという岩倉の意見により、天皇は十二月八日に東京城を出発して同年十二月二十二日に京都に還幸されたのだが、その時に東京市民に不安を与えないよう、再び東京に行幸することと、旧本丸跡に宮殿を造営することが発表されたのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント