鳥取県の消滅と鳥取の人々の不満の高まり

前回の記事で、明治九年(1876年)の九月六日に、鳥取県は島根県に併合されることとなり、「鳥取県」の名前が消滅し、県庁所在地が松江に決定し、鳥取城が破壊され、山陰最大の祭であった権現祭も廃されたことを書いた。

藩政時代に於いて山陰で最大の藩は鳥取藩(三十二万五千石)であり、松江藩は十八万三千石で鳥取藩の格下であったのだが、「鳥取県庁」の門札は以来「島根県支庁」と書き換えられたことに、多くの鳥取の人々が屈辱的な思いをしたのである。

昭和七年に刊行された『鳥取県郷土史』には、当時の状況に関する記述がある。文中の「因伯」というのは、因幡国(現在の鳥取県東部)と伯耆国(現在の鳥取県西部)という意味で、「因伯」で現在の鳥取県を意味すると理解して良い。

旧藩時代に於ける封建思想に終始した当時の人達が「勝った」「負けた」と称し、三十二万五千石が十八万三千石に併せられたと考えるのも無理ではなかった。大藩の鳥取人士が身命を賭して活動した当時の心情が、われわれには充分に推察し得られる。封建制時の崩壊と同時に、武士階級の勢いは衰え、俸禄を失った士族の生活が、日々に窮迫して来ると、期せずして中央政府の姿勢を非難した。不平の声は全国的に広がった。地方的騒動も起こった。政府大官の襲撃が頻発することになった。この情勢に、やがては因伯の士族も巻き込まれる時が来た。鳥取の町は火の消えた如く、豪商・士族の倒産する者が続出するようになると、これを時勢とのみ考えることは彼等にはできなかった。県合併による当局者の施政が、我らに無関心であるからだと絶叫し、その対策を望むようになった。彼らの言う不公平とは、

一 窮迫した士族に対して、何等の救済策を講じない。

ニ 道路及び教育に対する施設がない。

三 租税の負担が重くなった

四 故意に鳥取地方を衰微せしめんとする態度がある。見よ、県令を始め、当局の重要人物が、一度も因伯を巡視せぬ。

(鳥取県学務部学務課 編『鳥取県郷土史』鳥取県 昭和7年刊 p.1202~1203)

というのであった。これ等の不平はやがて反抗となり、遂には爆発して騒動を引き起こしたのである。足立長郷(あだち ながさと)の共弊社が組織されて、県政に対する不平士族を糾合したのは、実にこの時であった。

また、昭和十八年に出版された『鳥取市史』にはこう解説されている

当時島根県当局においては因伯両国に対し、道路の改修、流行病の防圧、租の低減等に対し、何らの対策を講ぜず、島根県へ対するものとの間に差別があった。加うるに封建政治の崩壊は同時に武士階級の勢いを衰えせしめ士族の生活は日々に窮迫し、廃県以来官衙は松江に移され鳥取は日に日に衰頽を来たし、商家及び士族の倒産する者が続出するに至った。

(『鳥取市史』鳥取市 昭和18年刊 p.1243)

鳥取の人々にとって必要な対策に資金を投じないようでは、税金を奪われるようなものである。彼らが島根県の行政に不満を持ったことは当然のことだと思う。

共斃社の活動と鳥取県再置運動の開始

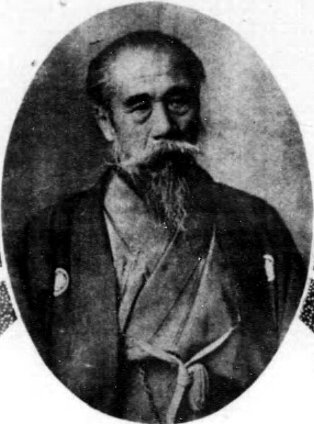

足立長郷は鳥取藩士であった人物で、奥羽戦争の時は参謀を務め、その後仕官して佐賀県警部、岡山県警部等を歴任したがその後官を辞し、明治十三年(1880年)に墓参のために故郷に戻ると鳥取士族の窮迫していることを知ることとなる。彼等の生活を安定させる目的で共斃社を設立した。その幹部の中には因幡における反政府派の領袖で、かつて同志ととも弾薬を製造し、武技を鍛錬し、西南戦争に参加しようとした詫間護郎の名前もあり、メンバーの数は三千名にも及んだという。『鳥取市史』には共斃社の活動についてこう記されている。

社前には社旗を翻し高張提灯を掲げ「共斃社」の大看板を張り、出入りする者はいずれも一物ある人物のみであった。共斃社ははじめより県の再置を目標として進んだのではなく、困窮せる士族に生活の安定を与えるためであったが、これに対する鬱憤は県当局に向かって発せられ県政を非難攻撃する演説会は各所に開かれ、時には松江迄も遠征することがあった。ここによって鳥取士民に因伯二州が島根県に合併されたことの不利なるを認識せしめ、遂には鳥取県再置の運動を具体化する機運を促すに至った。

鳥取に於ける士族は明治十一年政府より受け取った金禄公債は使い果し、加うるに米価は十三年より十四年にわたって甚しく騰貴し、生活は益々窮境に陥ることとなった。彼らはこの原因を因伯米を他地方に津出しするためなりと地主及び米商人に対し米の移出を厳禁し、同志を要所に派出してこれを監視するのみならず、時には積出米一俵に対し罰金一円を徴集したこともあった。この方法は甚だ乱暴であったから、これを怖れて津出しするものなく、ために一時地方米の余剰を来たし米価は低落し、細民は「共斃社」のおかげによると喜ぶに至った。

その後米価の騰貴を来たすや米騒動は各所に起こり、米商人を襲撃して家屋を毀損し掠奪を行い、無警察の状態となった。この時足立社長は堺県令に対し、米騒動の経過実況を報告しこれが対策を講ぜよと迫った。

(同上書 p.1244~1245)

『鳥取市史』によると、足立長郷は十三年(1880年)の夏に鳥取県の復県を内務省に建議しようとしたが、直に却下されたという。

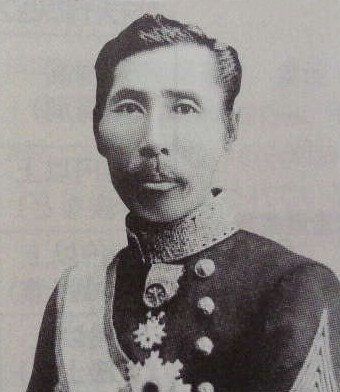

一方、鳥取出身の士族で当時島根県会議長を務めていた岡崎平内(おかざき へいない)は、共斃社が過激な行動に走っている状況を憂いて、伊王野担、伊吹市太郎、石原常節、青木幹、田中正春らと愛護会を結成し、士族救済はもとより、産業・交通を盛んにして疲弊した民力を回復するには、鳥取県を島根県より分離し、鳥取県を再置するしかないと主張し、県再置について政府の要人に対する組織的な活動を開始している。また明治十三年(1880年)三月に徳島県が高知県より分離したことから、鳥取県の再置問題について世論も関心を持つようになり、同年の秋には鳥取で再置促進の町民大会が開催されたという。

そして翌明治十四年(1881年)に岡崎平内ら三名が陳情書を携えて山縣有朋に鳥取県再置を嘆願したのだが、その時の陳情書の内容が『鳥取県郷土史』に要約されている。そこには風俗人情の違いが大きいことや、県庁までの距離が遠すぎること、課税が鳥取の人々が割高となっていることなどが述べられている。

また同志の石原常節、田中正春らは島根県の境二郎県令と面談して、鳥取県再設置を建議することを要請し、境はその要請通りに五月に政府宛てて建議書を提出したのである。

一方共斃社は益々乱暴を極め、遂に広島鎮台が出兵することとなった。このような状況下において、参議の山縣有朋が山陰を巡視することが決定した。

七月に山縣は鳥取に到着後、愛護会の岡崎平内、石原常節だけでなく、共斃社の足立長郷とも面談し、米子では境県令とも面談を行っている。そして約二週間をかけて鳥取の交通の不便さや生活に困窮する士族の様子を視察し、「島根県を割って鳥取県を置くことが急がれる」と政府に報告したという。

そして八月三十日に、太政大臣三条実美や山縣有朋を含む五人が集まった会議で鳥取県再置が決定し、九月十二日付で鳥取県を再置し因幡・伯耆の一円を管轄して県庁を鳥取市に置くことを定めた布告が出されている。

鳥取県再設置に反対した人々

一方で、鳥取県再置運動に反対する人も少なくなかったようだ。

因幡と伯耆は藩政時代からの対立があり、特に伯耆では鳥取士族に対する反発が強かったようだ。そして米子や境では有力者がこぞって鳥取県再置に反対し、三百九十五人もの署名を集めた建白書を出すなど、再置が決定する前後に反対運動も活発化したという。

因幡に近い河村・久米・八橋の東伯三郡においても反対運動が起こり、再置前の八月二日、久米郡の小山光正・山瀬幸人・五藤源太郎が、建伯書を元老院に提出し、つづいて八月二十四日にも、久米郡弓原村の岩本廉蔵が、同じく元老院に再置反対の建白書を提出している

久米郡選出の県会議員岩本廉蔵はさらに伯耆一致で反対の請願をまとめようとして河村郡選出議員・中原慎太郎を倉吉に会同することを求めたのだが、中原は同調しなかったという。では、なぜ河村郡は再置反対に同調しなかったのであろうか。

その理由は過激化していた共斃社の活動と関係があった。中原はその理由についてこう記しているという。

「鳥取は追年衰頽し市民糊口困苦。為に旧藩士一社を結び共斃社と名付く。その乱暴、名状すべからず。県書記官星野輝賢来鳥せし時恐怖して匆々帰程に就き倉吉に至りたるも後難を恐れて宿泊せしむるものなく、遂に徹夜帰庁せりと言う。殆んど無警察の姿にて、実に惨怚たる光景なり。これを救うこの道他なし。再置県あるのみなり。」

河村郡は現在の東伯郡三朝町・湯梨浜町および倉吉市の一部だが、もし河村郡が鳥取県再置に反対し、伯耆一致の請願書が出されていたとしら、鳥取県の再置がすぐには実現しなかったかもしれない。皮肉なことに、共斃社の過激な活動が鳥取県の再置に反対する伯耆の人々の団結を崩すことに繋がったのである。

再置後の鳥取県政

再置後の初代鳥取県令となったのは、熊本藩出身の山田信道であった。

鳥取県元気づくり総本部発行の『鳥取県ができるまで』というパンフレットに、廃藩置県により鳥取藩が鳥取県となり、明治九年(1876年)に鳥取県が島根県に併合されて十四年(1881年)に再置され、再置後の山田県令の県づくりまでが簡潔にまとめられている。

そのパンフレットには山田県令の業績についてこう記されている。

「山田は、生活に苦しむ士族に仕事を与えること(士族授産)、道路網の整備、産業や教育の振興を目標に新しい県づくりに力を注ぎました。山田が最初に着手したのは、道路網の整備でした。

『鳥取県ができるまで』

明治十六年から大規模な道路解説事業が始まり、現在の国道九号線をはじめとする主要十五路線五百㎞を改修しました。

また、士族授産として、北海道移住政策を行い、釧路や岩見沢に士族を移住させました。その一方で、鳥取に残った士族に、養蚕・製紙業に取り組ませることにしました。」

明治九年(1876年)に熊本で士族が反乱を起こし、熊本鎮台司令官種田政明、熊本県令安岡良亮らが殺害された「神風連の乱」があった。山田信道は熊本でこの乱が起きた時は政府協力派であったが一時期は神風連に所属していて、生活に困窮していた士族に理解のある人物であり、なんとか彼らを仕事に就かせようと努力したのである。

北海道の開拓に送り込まれた鳥取士族たち

北海道新聞の連載記事『大楽毛物語③』*(平成二十六年二月十八日付)に、山田県令が鳥取士族たちの北海道移住に尽力したことが記されている。当時鳥取士族たちは働く場所もなく、三食にも事欠く状態で餓死者も多かったという。

山田県令は、狂暴な行動の多かった不平士族団体共斃社の人々を、なんとか正道につかせ、共斃社を解散させようという意図をもっていた。明治十五年十二月、共斃社三人と県属田代修敬が県貴で北海道視察を行ったが、目つきも態度も良くない彼らの言動に業を煮やした北海道は、鳥取士族は移住まかりならぬと、時の農務省西郷従道に上申した。

『大楽毛物語③』

しかし山田県令の努力で、ようやく移住が許可されたのである。政府も北海道開拓に熱意を持ち、士族の移住を奨励し『他県の士族(貧困にして自力移住できない人)は、本県管轄下への移住とし、農業及び漁業に従事することを希望する者に限る』と。…

*『大楽毛物語』:大楽毛は釧路市の地名で、当初鳥取士族が入植するはずであった場所。丹波新聞店のHPに連載記事の全て(①~⑩)を読むことができるようリンクが貼られているので興味のある方は覗いていただきたい。

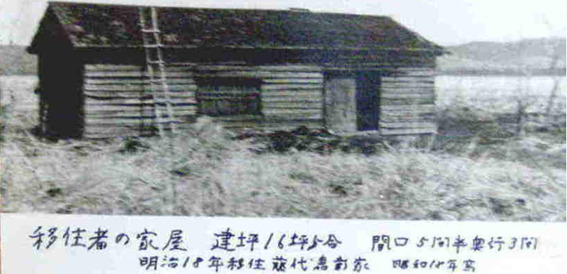

そして明治十七年(1884)六月に、鳥取県士族移住者四十一戸二百七人が、第一次として人跡未踏のベツトマイ原野(現在の北海道釧路市鳥取)の一角に集団移住帰農して、「鳥取村」を創始し、翌十八年五月十四日には、第二次鳥取県士族移住者六十四戸三百六人が移住し、総戸数百五戸、総人口五百十三人の村落が形成された。

札幌市で自然食品販売を営む㈱まほろばのオーナーが、この時に釧路に移住した鳥取士族の御子孫にあたる方で、この会社のホームページにリンクされている「まほろばだより―折々の書―」に、オーナーが記した『鳥取慕情 ~開拓精神再び~』という記事が掲載されている。

この記事は、オーナーの祖母が「……あの『おしん』より辛かった……」「貧しくて、貧しくて……どうにもならなかった」と生前に語った言葉をふりかえりつつ、鳥取士族たちにとって釧路の開拓が大変な苦労の連続であったことを調べてレポートされているものだが、鳥取神社の記念館の展示物のなかに曽祖父の名前を見つけて涙したというくだりを読んで、私も目頭が熱くなってしまった。

今でこそ釧路は人口十七万人の都会だが、当時は道もなく、原野が広がっていただけであったという。

「見渡す限り一望千里の草原と柳。

ハンやタモの巨木が川岸より鬱蒼として生えて昼尚暗い森林。今もって民家がない湿地帯で、人も棲まない野地だった。

与えられたバラック作りの家屋。

『鳥取慕情 ~開拓精神再び~』

木造平屋建ての柾葺、壁は四分板を外側に打ち付けた一重の薄い一枚板。

天井板もなく雨露を凌ぐだけの粗末なもの、畳もわずか、筵かゴザを敷いたものだった。」

今まで鍬も鋤も握ったことのない士族たちが、厳寒の季節には零下三十度にもなる土地に移住して原野を開拓していくのに大変な苦労があったことは言うまでもないが、彼らをして難事業をやり遂げさせたものは、武士の矜持であったと考えればよいのだろうか。

鳥取士族たちにとって明治維新は悪夢のような日々の連続であったろう。

鳥取城を破壊され、刀を奪われ、禄をも失った。山陰の政治の中心地が松江に移り鳥取は衰頽していくばかりで、鳥取士族たちの生活は困窮するばかりであった。

明治政府がもっと早い段階で鳥取士族に働き場所を提供していれば別の展開になっていたのかもしれないが、プライドの高い彼らがいきなり辺境の地を新天地に選ぶことは考えにくく、ギリギリまで追い詰められたからこそ、北海道の開拓に行く決断ができたのであろう。

鳥取士族たちが開拓したという釧路市の鳥取地区は、市の面積の四分の三を占め、市の人口の約半分が現在この地区に住んでいるという。

釧路市の礎を築いたのは鳥取士族であったと言っても過言ではないのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント