下谷上農村歌舞伎舞台

神戸市北区山田町は南は六甲山系、北は帝釈・丹生山系に挟まれた谷筋を流れる山田川流域に開けた地域で、神戸市内とは言っても都会のイメージとは程遠いのだが、古き良き伝統行事や文化財などが多数残されているのに興味を覚えて、訪れてみることにした。

最初に訪れたのは「下谷上(しもたにがみ)農村歌舞伎舞台」(神戸市北区山田町下谷上宮の前6-5)だが、この地域で取り組まれている伝統芸能やこの建物が国の重要有形民俗文化財に指定されている。

農村舞台は地域で歌舞伎や人形浄瑠璃や芝居などを演じるために設けられた建物で、全国には約二千棟、兵庫県下には約百七十棟ほどが現存しているのだそうだ。神戸市の農村舞台は山田町に特に多く、この舞台はその中でも、建築年代が天保十一年(1840年)と古くて規模も大きく、舞台装置にも全国唯一の花道の裏返し機構を持つなどの様々な仕掛けが凝らされているという。

天保期といえば老中水野忠邦が政権の座につき、天保の改革を行って庶民の娯楽にまで制限を加えたために職を失った浄瑠璃太夫や人形遣いたちが流れ込み、特に忠邦失脚後はこの地の農村歌舞伎は盛況を極め、当時十三ヵ村といわれた旧摂津国丹生山田荘(現山田町)に十六ヵ所の舞台があり、今も能舞台を含めて九ヵ所の舞台が現存しているのだそうだ。

この舞台は、神戸市北区山田町の下谷上、上谷上、藍那、小河にある農村舞台で年一回順繰りに行われる農村歌舞伎の上演などに今も使われているという。この行事は、コロナ騒動で一時期中断したが、昨年秋に三年ぶりに開催された記事がネットで出ている。

下の動画は、十一年前に神戸市広報課が制作したものだが、歌舞伎を楽しむ地域の人々とこの舞台の特徴がコンパクトに二分程度でまとめられている。

三重塔のある六條八幡宮

次の目的地である六條八幡宮(神戸市北区山田町中字宮ノ片57)に向かう。下谷上農村歌舞伎舞台から約三キロで、車で七分程度で到着する。

六條八幡神社は旧丹生山田荘十三ヵ村の総鎮守社で、本殿の横に三重塔がそびえている。

明治維新期に神仏分離が行われる前は、神殿と仏堂が同居し、神殿に仏像などが置かれ、僧侶が神に奉仕し、神前で読経が行われることは普通のことであったのだが、神仏分離が行われて以降は神社の境内に三重塔や多宝塔など仏教施設は存在してはいけないことになってしまった。にもかかわらず、全国で十八の神社が今も塔を境内に残しているという。兵庫県では養父市の名草神社、丹波市の柏原(かいばら)八幡宮、及びこの六條八幡神社の三社が該当するのだが、近畿では他に奈良県桜井市の談山神社、滋賀県高島市の邇々杵神社が挙げられる程度で、一府県で三例も残されているのは、兵庫県だけではないだろうか。

六條八幡神社の三重塔はこの地の有力者であった鷲尾綱貞によって文正元年(1466年)に建てられたとの記録が残っており、現在国の重要文化財に指定されている。

神仏分離以前は境内に円融寺という別当寺がありこの三重塔は円融寺の建物であったのだが、円融寺は明治初年に廃寺とされ、この三重塔が残された。この塔を残すために村の人々は政府の役人を説得するのに苦労したと思うのだが、『山田郷土誌』などにその点についての記載はなく詳しい経緯はわからない。

六條八幡神社では毎年十月の第二日曜日に流鏑馬(やぶさめ)神事が行われているが、この神事は神戸市の無形民俗文化財に指定されている。コロナ禍でしばらく中断されていたようだが、今年は四年ぶりに行われた様子を神戸新聞NextのYoutube動画で観ることができる。

現存する最古の民家……箱木家住宅が

六條八幡神社から西に進むと、現存する日本最古の住宅と推定されていて国の重要文化財に指定されている「箱木家住宅」(神戸市北区山田町衝原(つくはら)字道南1-4)がある。一般的には「箱木千年家」の名で呼ばれることが多いようだ。

箱木家は古くからこの地方の土豪であったと伝えられ、江戸時代には代々庄屋を務めた家柄だという。

以前は現在より六十メートルほど北西の場所に建っていたのだそうだが、昭和五十二年に呑土(どんど)ダム建設に伴って現在地に移築され、その際に解体調査及び発掘調査が行われて、解体前の千年家は室町時代に建てられた「主屋」と江戸時代中期に建てられた「はなれ」を、江戸時代末期に継ぎ足して一つの棟としていたことが判明した。そこで移築再建に当たっては、「主屋」(右側)と「はなれ」(左側)を分離して再築されることとなった。

上の画像は箱木家の主屋の内部だが、半分程度が土間で、土間には馬屋が設けられていた。移築時に行われた調査では、主屋の建築時期を特定できる決定的なものは出てこなかったが、建築工法などから考えると十四世紀頃までは遡れるとして、この建物は現存する日本最古の住宅であると推定されている。

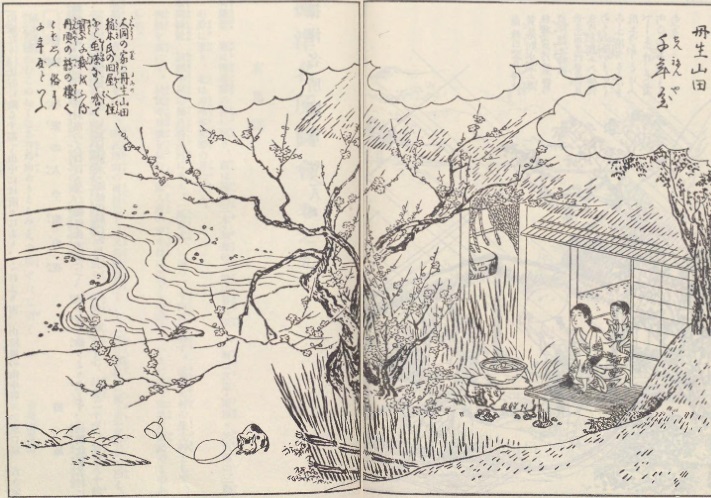

この家が「千年家」と呼ばれるようになったのは江戸時代のようで、寛政八年(1796年)に刊行された『摂津名所図会 巻八』には、千年家について「近年まで、梁文に大同二年*の文字ありしが、今なし。この家の柱を見るに、古代の物にして、凡そ千年以前の体(てい)なり。」と書かれているほか、上のような挿絵が描かれている。*大同二年:西暦807年

この箱木家住宅は、以前は年末年始を除き毎日一般公開されていたのだが、今は土曜と日曜だけの公開となっている。

無動寺と若王子神社本殿と新兵衛石

次の目的地である無動寺(神戸市北区山田町福地7-1)に向かう。箱木家住宅からは車で十分程度で到着する。

この寺の古い記録は散逸してしまっていて開山の時期などは不明だが、平安時代の仏像が多数残されており、かなり古い寺であることは間違いがない。当初は若王子山普救(ふく)寺(のち福寺)と呼ばれていたのだが、その後何度か盛衰の変遷があり、現在の堂宇は宝暦二年(1752年)に高野山の眞源和尚が荒廃した寺院の再興を発願し、二十年の勧進努力の結果再建されたものだそうだ。そして明治維新期に一時廃寺になったという。その経緯について大正十年に刊行された『武庫郡誌』には次のように解説されている。

明治維新の際、神仏混合を禁止せられ、村中協議し一度廃寺となし、同村蓮花院地蔵寺に合併して、爾後若王山地蔵院無動寺と称するに至れり。明治九年二月十四日に至り福寺跡に移転す。

武庫郡教育会 編『武庫郡誌』武庫郡教育会 大正年刊 p.588

短い文章だが、村の人々がこの寺を守るためにいろいろ苦労したことが見えてくる。蓮花院地蔵寺という寺は今は存在しない寺で、福寺を一旦廃寺として仏像等を地蔵寺に移し若王山地蔵院無動寺と名を改め、廃寺にするとした福寺の建物はそのままにした。そして政府の神仏分離策が緩和されたタイミングで無動寺を現在の場所である福寺跡に移したということのようだ。先ほど紹介した六條八幡神社の三重塔も村人たちが知恵を絞って守られたのだと考えている。

上の画像は無動寺の本堂で、この中に平安時代の仏像が安置されておりそのうち五体が国の重要文化財、一体が兵庫県の重要文化財に指定されている。同寺のホームページに国重文の仏像の画像が紹介されているが、この画像では本物の良さは殆んど伝わってこない。ガラス越しではあったが、像高2.785mの本尊・大日如来像はヒノキの一木彫ですごい迫力がある。その右に釈迦如来坐像、左に阿弥陀如来坐像が鎮座し、さらに火焔を背に剣を持つ不動明王坐像、端正な顔立ちの十一面観音立像もなかなかいい仏像である。

本堂の西側にある鳥居をくぐって自然の巨石を利用した階段を上がっていくと、若王子神社の本殿がある。現在は風雨を防ぐために鞘社に納められているが、この三間社流造(さんげんしゃながれづくり)の小さな社殿が国の重要文化財に指定されている。社殿が建立されたのは永仁五年(1297年)で、棟札によれば室町時代初期の応永十五年(1408年)に修築されたようだ。

若王子神社は明治初年までは福寺(現 無動寺)の鎮守社で、若王子権現と呼ばれていたが、神仏分離令により福寺から分離されてしまった。ところがこの地域の伝統のお祭りは二月と十月に行われており、『山田郷土誌 第2篇』の「若王子神社の奇祭シューシ、オコナイ」に詳しく書かれているが、今も神仏習合的な形式で祭りが行われていて、無動寺が重要な役割を担っている。寺のホームページを見ると今も二月と十月の第一日曜日にこの「奇祭」がとり行われているようだ。

新兵衛石

無動寺の方に教えていただいたのだが、寺の坂道を降りていく途中に新兵衛石という大きな石がある。この石は、少年新兵衛が年貢の軽減を直訴して村人の生活を守ったことの感謝の意をあらわす石だという。

江戸幕府十代将軍徳川家治の治世(1770年頃)のとき、当地の領主であった下総古河藩主の土井大炊頭(どいおおいのかみ)が、領内巡検のついでに山田荘福地村に立ち寄ったとき、この石のかげから庄屋の子で十五歳の村上新兵衛が突然飛び出して、年貢の軽減を訴えた。干害のために農作物の収穫が少なくっており、村人たちは何度か代官に年貢の軽減を懇願したのだが聞き入れられなかった。そこで少年が領主への直訴に及んだのだが、当時直訴は大罪であり、命がけの行動であった。

少年は狼藉物として捕縛されたが、土井大炊頭へ直訴に及んだ経緯を話したところ、大炊頭は少年の罪を許したうえ年貢の軽減も聞き届けたという。村人たちは少年の勇気ある行動に感謝し、少年が直訴した場所にあった大きな石を記念として後世に残すことにしたという。

地方に残った有形・無形の文化は、それぞれの地域に代々居住している農業の従事者や、零細な事業者等によって永年にわたり承継されてきたものだが、地域に若い世代が残って生活できる仕組みの多くが崩壊した今、多くの地方でそれらの文化の存続が難しくなってきている。文化というものは、次の世代に充分に承継できなければどんどん劣化していき、いずれは忘れ去られてしまうものである。

山田町で様々な伝統行事が続けられていることはすごいことだと思うのだが、地域に残されたすばらしい伝統文化や文化財を観光資源として活用して、地域の人々の収入源にすることは出来ないものだろうか。山田町の文化財は、もっと観光客が来てもおかしくないと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント