戦前の報知新聞社は人材の宝庫であった

「報知新聞社」は『スポーツ報知』を発行している新聞社だが、かつての『報知新聞』は多くの読者の支持を得た有力紙で、この新聞社から内閣総理大臣が三名(大隈重信、原敬、犬養毅)も出ているということは知らなかった。

昨年9月4日のスポーツ報知の記事によると、現在の菅義偉総理大臣も法大第二部法学部政治学科在学時に報知新聞社でアルバイトをしていたらしく、菅氏も加えれば、この新聞社から四人の総理が出たということも言えるのだが、同社がスポーツ紙専門になって以降のバイト学生は他の三人とは格が違いすぎる。それにしても、民間企業の出身者からこれだけ多くの総理大臣を輩出したような会社が外にあるとは思えない。

報知新聞社の創業は結構古く、明治五年(1872年)に前島密、小西義敬らが創刊した「郵便報知新聞」からスタートし、翌年に「報知社」が設立されている。草創期は民権運動家が編集したり寄稿していたのだが、明治十四年(1881年)に矢野龍渓が大隈重信と謀って同社を買収し、以後数年間は立憲改進党の機関紙となった。その後自由民権運動が退潮して以降大衆化が図られていき、発行部数を次第に伸ばしていった。そして明治二十七年(1894年)に新聞名を「報知新聞」と改めている。

今では信じ難いのだが、Wikipediaによると、「明治末から大正にかけて東京で最も売れた新聞で、東京五大新聞(東京日日・時事・國民・東京朝日・報知)の一角を占めた。」とある。しかしながら「関東大震災では社屋の焼失を免れたものの、その後は大阪を基盤に置く東京朝日や大阪毎日の傘下となった東京日日の台頭によって部数を減ら」していったという。

そして昭和五年(1928年)には、大日本雄弁会講談社(現在の講談社)に買収され、昭和十七年(1942年)に新聞統制令により読売新聞社の傘下に入っている。戦後は昭和二十四年(1949年)より一般紙からスポーツ紙に変わり、平成二年に『スポーツ報知』に改題して現在に至っているのだが、明治から大正にかけて輝かしい歴史を持つことから同社には多くの人材が集まった。出身人物にはその後政界や言論界で活躍した者が少なからずいて、たとえば政治家では「憲政の神様」と言われる尾崎行雄、民政党総裁となった町田忠治、昭和三十年に保守合同を成し遂げた三木武吉、日本社会党委員長となった鈴木茂三郎、言論界では日本初の女性ジャーナリスト羽仁もと子、文芸評論家の秋山駿、ノンフィクション作家の佐瀬稔など、実に多士済々である。

大隈重信著『大隈侯昔日譚』

大正十年(1921年)七月から『報知新聞』に連載された『大隈侯昔日譚』が報知新聞社から出版されている。大隈はこの著作の前に『大隈伯昔日譚』(立憲改進党々報局 明治二十八年刊)というよく似た題名の書物も出しているが、こちらは明治二十六年(1893年)から『郵便報知新聞』紙上に連載されたものをまとめたもので、話は明治初期の征韓論政変で終わっている。

『大隈侯昔日譚』 は、『大隈伯昔日譚』では記さなかった征韓論政変から後のことが記されているのだが、残念ながら大隈は大正十一年(1922年)一月十日に帰らぬ人となり、『明治十四年政変』から後のことはあまり書かれていないことが惜しまれる。

最初に、大隈が、維新の後多くの士族が失業した時代にいつて述べている部分を紹介したい。

王政復古で士族の業を失うものは、その生活の資を仰ぐために、桑と茶の植え付けをするという訳で、一時に桑と茶の植え付けが大流行をしたことがある。今の東京ステーション前の、いわゆる三菱ヶ原と称えられた所は、今でこそ東京目抜きの場所となって、土一升金一升で、この頃は一坪千円というようになっているが、あの辺一帯がやはり桑茶植付所であった。明治六、七年頃迄は、今の日比谷の辺りに「桑茶植付所」という棒杭が幾本も建っていた。丸の内には方々へ建っていたんである。

時代が進まねば、これらの土地もそのまま放擲されたかも知れぬが、時代の変化につれて、土地の価値も大変化を来たしたが、とにかくその頃はまず開墾されて桑茶植付所となったんであるが、ひとり東京ばかりではなく、全国各地方のこの開墾しては桑茶を植付けることを大いに奨励した。今まで、神社仏閣などの森林樹木は少しも伐らなかったので、大木が沢山ある。殊に、城には鬱蒼たる森林大木が繁茂しているという有様であった。ところが神社仏閣は上地する、城は潰すという有様で、森林も一時に乱伐した。俄に伐採したので木は安い、その土地も安く払い下げて開墾するということになったが、これらの土地へはやはり桑茶を植付けるようにしたんである。

この明治初年の森林の乱伐ということは、今にして思えば、まことに思慮の無いやり方であった。復古後の諸英傑は皆勝れたる智恵もあり、かつ将来を憂うるの人々のみであったにかかわらず、この思慮の無い現象を呈したのは、まことに不思議の様であるが、大変乱大改革に逢遭した時は、だれでも思慮は短気になるものと見える。

ところがこれも失敗に帰したというのは全国一帯にまだ開墾の手が届かない前に地代がドンドン上がって来た。また職を求める者は、そんな茶桑の栽培というような面倒なことをするよりも、手っ取り早く役人か何か、給料取りになる方がいいというように人心が移り変わって、茶桑の植付けなどはやらず、都会に出て給料取りになるというようになった。明治十五年に早稲田大学(その頃東京専門学校)を創設した時学生を募集したら、その十分の七は士族であったくらいである。先祖伝来の、道具やら刀剣やらを売って学資に充て、随分苦しかった父兄もあったろうと思うが、時勢の変遷・人事の変転は実に大なるもので、官公吏教員の数等が、封建時代の武士の数よりも多くなった。…中略…

またその頃全国に兵営を建てるといういうことになったので、益々神社仏閣城等の大木を伐る。殊に全国の城は樹木ばかりでなく、大抵は毀された。東京の城は一部分皇居となり、大阪は兵営に、名古屋また然りである。名古屋、熊本、大阪その他さしもに全国に謳われたる名城のうちで、わずかにその形骸らしいものを残したのは、姫路の白鷺城、岡山の烏城ぐらいのもので、二百ぐらいの城が、今は数えるほどしか残っていない。それも外廓は毀(こぼ)たれ、漸く本丸・二の丸くらいしか残っておらない。その毀たれたる材木だとか、石だとか、伐採された樹木だとかいうものは、大概、鉄道や製造所や、諸種の建設に用いられたんである。城の中に住んでいた諸侯の家や、その近くにあった家老の屋敷などは、門地も無くなれば、毀して薪に使うという、誠に驚くべく、ある意味からいえば哀れ深い変化であった。

その最初の動機は、封建の瓦解とともに、四十万という武士が働いて生きなければならず、江戸に大名屋敷の在る者は、その定夫・人足に至るまで失職し、旗本はじめその用人、寺院は上は大僧正より、下は小僧寺男にに至るまでイキナリ食えなくなって、東京は忽ちにして、浪人や食い詰め者の巣窟となって、いよいよ物騒になったのでまず関東平原を開墾して、これら失職者の生活の道を建てるつもりで、次いで手あたり次第に封建に随伴して存在せる全ての造営物は悉く破壊したのであるが、今言う通り、大抵は失敗に帰したんである。

( 大隈重信著『大隈侯昔日譚』 報知新聞社出版部 大正11年刊 p.111~116)

明治政府の基本方針を定めた五か条の御誓文に「旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし」とあるが、古いものの多くが否定され破壊されることとなった。明治の初期に城や大名屋敷や藩邸などの多くが破壊され、樹木が伐採されて、桑や茶が植えられたという。明治時代の通史にはこのような話は何も書かれていないのだが、明治政府が失敗を何度もしていたことは、この本にいろいろ書かれていて興味深い。

もう少し読み進むと、廃仏毀釈のことにも触れている。

王政維新までは、我が宗教は仏教万能で、伊勢大廟を除く他の全国大小の神社は、悉く僧侶の支配に属していたのであるが、開国以来人心が変動し、近ごろの流行語で言うならば、何でも「改造改造で宗教、教育、芸術その他各方面の事象及び風俗人心の上に異常の変化を来たし、従って仏教の勢力の如きも根底から覆えさせられた。当時無暗に土地払い下げやら、森林樹木乱伐が行われたことは前にも話したが、我々は陛下先帝の供奉で全国至る所を廻って見ると、寺や宮にお泊りになるので、その寺や宮は相当に修復されるが、樹木というものは無くなって、殿堂も大分毀たれている。殊に最も著しく荒廃したのは京都と奈良とであった。樹木とか建築とかいうものが、何も宗教とは関係ないもののようであるが、決してそうばかり行かぬ。これは大なる過誤であると察したから、それから我々は樹を植えること、殿堂を修理することに大いに心を用いることにした。

…中略…

維新までは寺院で神様を祀るという風に神仏混淆であった。叡山の日吉神社とか諸方の八幡様というのがその著しいものである。大体から言えば、神を祀るのは神主だから、勢い神主と坊主とは仲が悪かったが、維新前は神主よりは僧侶の方が勢力が余程盛んであった。大寺の別当とか僧都とか隠元とかいう各宗の役柄は、普通の官位に比して高く、大僧正は大納言に相当し、門跡等は皇族同様の待遇を受けておった。これに比して神官は五位ですら少なく、大概は四位以下であった。そこで神官連は長い間、仏教は外国から来たもので、わが国体を傷つける不倫のものであると慷慨しておった。これが王政復古とともに神道が頭を持ち上げてきた。これは従来の「神仏混淆」を止めて、神仏分離して神祇官等が出来たので、神道者がこの時こそといきり立ち、本居・平田門下のむずかしい連中が集まっていることとて、全力を仏教排斥に傾けその余勢の趨(おもむ)く所、伽藍仏像什器宝物の破壊とまでなったんである。

(同上書 p.156~161)

名所旧跡が多い京都や奈良が、明治初期においてもっとも著しく荒廃した地域であったと大隈は述べている。実際に多くの寺が取り壊されて廃寺となったのだが、もともと寺の数が多かっただけに、今でも多くの寺や神社が残されていると理解するしかない。

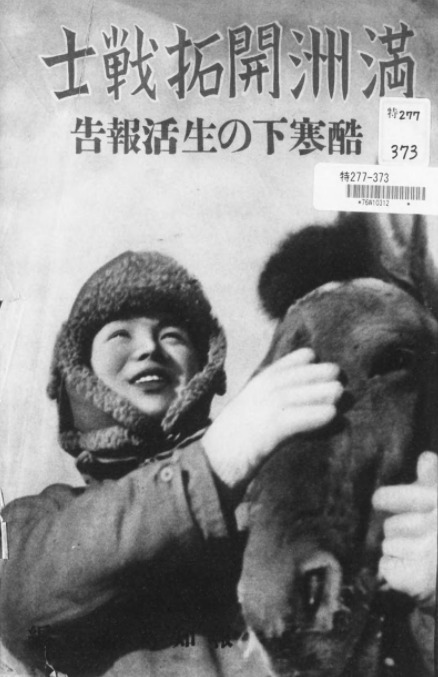

満州開拓団の苦労について~~『満州開拓戦士 : 酷寒下の生活報告』

昭和六年(1931年)の満州事変以降、わが国の国策によって多くの国民が満蒙開拓のために送り込まれている。終戦までの十四年間で二十七万人の国民が満州、内蒙古、華北に移住したといわれるが、大変な苦労があったことは戦後の書物にはほとんど記されていない。

報知新聞社編『満州開拓戦士 : 酷寒下の生活報告』には、第一次移民団が三江省樺川(かせん)県永豊鎮(えいほうちん)に築いた弥栄村(いやさかむら)のレポートがなされている。文中の匪賊(ひぞく)とは集団をなして、掠奪・暴行などを行う賊徒である。

関東、東北、中部十一県から選ばれた四百九十二名の試験移民が屯墾隊長市川中佐に引率されて松花江を遡江、佳木斯阜頭に上陸したのは昭和七年十月十四日のことだった。

するとその夜忽ち紅槍会匪四百名のものすごい襲撃だ。移民団困苦の歴史はその瞬間始まったのである。交戦六時間、漸く敵を撃退した一行は冬季警衛四箇月ののち昭和八年二月十一日、紀元の佳節に先遣隊二百名を永豊鎮に送った。続いて三月十日陸軍記念日には残り三百名も入植した。だがその頃の永豊鎮は満目荒涼たる大平原なのだった。隊員の中にはこの荒れ果てた原野にすっかり失望して脱団者が続出した。しかも四辺は匪賊の巣だ。こういう最悪の情勢の中で雄々しい開拓の鋤が大地に食い入ったのであった。作付面積千七百町歩、穀類二万石、蔬菜三千五百石の収穫と五千頭近い家畜を持つ大弥栄村の出現を当時誰が予想し得たであろうか。未墾の原野を耕し続けて翌年四月粒々辛苦の田畑四百三十町歩を開いて間もなく、第二次移民千振村の入植をめぐって勃発したのが依蘭(いらん)事件だ。開墾地を買収された満人土民の反感がつのって土龍山豪族の武装蜂起、六十三連隊長飯塚大佐が戦死する。そして昭和九年三月十二日の早暁二千六百名の匪団が「日本人を一人残らずやっつけろ」と口々にわめきながら小銃、刀槍を手にして弥栄村へも押しかけて来たのだ。家族招致の住んで間もない頃のことである。老人も女も銃を取って応戦した甲斐もなく、匪賊の勢いは猛烈を極め、四方をことごとく包囲されて村民はもう全滅を覚悟したのだ。

その時丁度天祐か、皇軍爆撃機の来援を見て匪団は雲散してしまったのだが、弥栄村の犠牲者はそれからも次々に血に染まって倒れて行った。ある時は村本部を包囲放火された。ある時は村から四十余㌔青咀山(せいそざん)の伐採隊が襲撃を受けて一度に十名も戦死した。去年も一昨年も団員の血が大地に塗られた。合計三十に余る尊い英霊が奪われたのだ。いま村の西南隅南山山上に建つ忠魂碑こそ、こうして村のために倒れた痛ましい人々を祀っているのである。移民村の建設はすべて苦難のドン底から歩一歩積み上げられていくのだ。絶望の中にも弥栄村は着々と礎石を固めて行ったのだ。

(報知新聞社 編 『満州開拓戦士 : 酷寒下の生活報告』昭和14年刊 p.35~36)

この「満蒙開拓団」を発案したのは、移民を増やすことによる満州国維持と、対ソ兵站地の形勢を目指す関東軍であったのだが、太平洋戦争末期の昭和20年(1945)8月9日にソ連が満州国に侵攻すると、関東軍は開拓移民を置き去りにして朝鮮国境まで撤退してしまう。関東軍は開拓移民だけでなく、民間人のほとんどを見捨てているのだ。

開拓団員のうち成年男子の約5万人は軍に召集されていたために、残された約22万人の大半が老人、女性、子供であった。そんな男手が少ない状態で始まった開拓移民たちの逃避行はとんでもなく悲惨なものとなった。侵攻してきたソ連軍や暴徒と化した満州民、匪賊などによる暴行・略奪・虐殺が相次ぎ、ソ連軍の包囲を受けて集団自決した事例もある。残った者も極寒の収容所などに送られ難民生活を過ごし、開拓移民の約8万人が死亡し、生き残ることのできた者も、多くは残留孤児や残留婦人となったというという悲惨な話なのだが、このような史実が戦後のわが国ではほとんど伝えられていないのである。その意味で、満蒙開拓団の生活をレポートしたこの書物は貴重なものである。

報知新聞社が戦前に編集、出版した書籍リスト

以下のリストは戦前に報知新聞社が編集あるいは出版した書籍のリストであるが、タイトルに*印があり太字で表記されている本はGHQが焚書処分したものである。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館URL | 出版年 |

| アイヌ神話 | 中田千畝 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/982448 | 大正13 |

| アムンゼン | 池田林儀 著 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 昭和2 |

| 印度の不安の真相 報知文化叢書 | 衣斐釮吉 著 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/976905 | 大正13 |

| 動く大南洋の実相 | 報知新聞社 南方調査会 編 | 高山書院 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| 英国を追放す : 対英外交大演説集 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和14 |

| 欧洲に於ける東宮 | 御手洗辰雄 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965743 | 大正11 |

| 大隈侯昔日譚 | 松枝保二 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/964408 | 大正11 |

| 海軍会議への警鐘 : 軍縮研究 | 報知新聞社政治部 編 | 河出書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1442477 | 昭和9 |

| 貴族院改革論集 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 大正13 |

| 近世剣客伝. 続 | 本山荻舟 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/977504 | 大正12 |

| 近代都市政治論 | ミユンロー 原著 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 大正14 |

| 経国美談 : 斉武名士. 前 | 矢野竜渓 (文雄) 編訳 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/896820 | 明治16 |

| 経国美談 : 斉武名士. 後 | 矢野竜渓 (文雄) 編訳 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/896821 | 明治16 |

| 国防大写真帖 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1458391 | 昭和8 |

| 国民に訴ふ : 各党派代表演説集 | 報知新聞社編輯局 編 | 河出書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1026908 | 昭和12 |

| 国民予算論 | 太田正孝 著 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 大正15 |

| 国立公園十二勝 | 岡田紅陽 撮影 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和9 |

| 護国の光軍神古賀聯隊長 | 報知新聞社 編 | 四条書房 | デジタル化されているが非公開 | 昭和7 |

| 今日の新聞 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021625 | 大正14 |

| 財界を牛耳る人々 | 報知新聞経済部 編 | 千倉書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1279410 | 昭和6 |

| 財界膝栗毛 | 報知新聞経済部 編 | 東洋経済新報社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和3 |

| 裁判と民衆 : 裁判と検察に関する講演 | 寺田四郎 他 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1035303 | 昭和5 |

| 社會と新聞 報知文化叢書 | 太田正孝 著 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 大正11 |

| 儒学綱要 | 宮井虎三郎 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/970843 | 大正12 |

| 条約改正問答 | 矢野竜渓 立案 | 報知社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/785694 | 明治22 |

| 新生活の建設 | 報知新聞社文化部 編 | 人文閣 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1065440 | 昭和17 |

| *新体制とはどんなことか | 報知新聞社政治部 編 | 内外書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462683 | 昭和15 |

| 新ロシアの研究 | 大久保留次郎 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/979584 | 大正13 |

| 世界一周父のおとづれ | 金子隆三 著 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 大正12 |

| 戦禍蘭印に及べば日本はどう出るか? | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | デジタル化されているがネット非公開 国立国会図書館限定公開 | 昭和15 |

| 戦術百態 | 報知新聞経済部 編 | 東洋経済新報社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和3 |

| 大学教授評判記 | 報知新聞社編輯局 編 | 河出書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1465697 | 昭和10 |

| 大正大震災誌 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966745 | 大正12 |

| 大正の商傑 | 広田四郎 著 | 報知新聞社大阪支局 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/948486 | 大正5 |

| 大正むさしあぶみ : 大震災印象記 | 川村花菱 記 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967927 | 大正13 |

| 大東京展図録 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1447900 | 昭和7 |

| 大東京繁昌記 | 報知新聞社経済部 編 | 成美堂書店 | デジタル化されているが非公開 | 昭和9 |

| 太平洋の彼岸 | 大山卯次郎 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021380 | 大正14 |

| 大陸の顔 | 報知新聞政治部 | 東海出版社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和13 |

| 談話室 | 報知新聞調査部 編 | 千倉書房 | デジタル化されているが非公開 | 昭和4 |

| 談話室漫談篇 | 報知新聞調査部 編 | 千倉書房 | デジタル化されているが非公開 | 昭和4 |

| 千島艦事件 | 福良虎雄 編 | 報知社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/904133 | 明治26 |

| 地租改正私義 | 尾崎行雄 立案 | 報知社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/800024 | 明治17 |

| 謹みて太平洋横断飛行の経過を報告す | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和10 |

| ナンセンス・ジャパン | 報知新聞調査部 編 | 千倉書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1272230 | 昭和5 |

| 南洋群島の真価値 南方問題叢書 ; 第3輯 | 小西干比古 述 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和13 |

| 日濠通商紛争の顛末 : オーストラリヤ政治経済事情 | 報知新聞 南方問題調査会 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1092819 | 昭和12 |

| 日蓮 | 本山荻舟 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/943787 | 大正14 |

| 日露新戦史. 第1輯 | クロパトキン 著 | 報知社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/774263 | 明治41 |

| 日露新戦史. 第2輯 | クロパトキン 著 | 報知社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/774264 | 明治41 |

| 日露新戦史. 第3輯 | クロパトキン 著 | 報知社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/774265 | 明治41 |

| 飛行機で表南洋視察 南方問題叢書 ; 第2輯 | 吉田丹一郎 述 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和12 |

| 彦島大観 | 加瀬谷弥一 著 | 関門報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1020190 | 大正15 |

| ヒトラー・ユーゲント : 大戦時代より 今日までのドイツ青年運動の実際 | 報知新聞社通信部 編 | 日本青年館, | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1463576 | 昭和13 |

| 美男かづら : 維新外史. 公武合体篇 | 本山荻舟 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/972051 | 大正12 |

| 比例代表の話 | 江木翼 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1272894 | 昭和3 |

| 筆と舌 | 尾崎行雄 著 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 大正14 |

| 文明東漸史 | 藤田茂吉 著 | 報知社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768692 | 明治17 |

| 報知講壇 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和9 |

| 報知新聞小史 : 創刊六十五年 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1056576 | 昭和11 |

| 満州開拓戦士 : 酷寒下の生活報告 | 報知新聞社 編 | 報知新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1079867 | 昭和14 |

| 満洲国の開発と日本経済の動向 | 報知新聞経済部 編 | 千倉書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444323 | 昭和7 |

| 名士の少年時代 : 新人国記. 東北篇 | 報知新聞社通信部 編 | 平凡社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| 名士の少年時代 : 新人国記. 関東篇 | 報知新聞社通信部 編 | 平凡社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| 名士の少年時代 : 新人国記. 中部篇 | 報知新聞社通信部 編 | 平凡社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| 明治商工史 | 渋沢栄一 撰 | 報知社 | デジタル化されているが非公開 | 明治43 |

| 民衆と政治 | コンラード・ギル 著 | 報知新聞社出版部 | デジタル化されているが非公開 | 大正13 |

| 儲かる副業. 第1輯 | 報知新聞通信部 編 | 東洋経済出版部 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| 儲かる副業. 第2輯 | 報知新聞通信部 編 | 東洋経済出版部 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| 儲かる副業. 第3輯 | 報知新聞通信部 編 | 東洋経済出版部 | デジタル化されているが非公開 | 昭和6 |

| 山の住宅 | 報知新聞社 編 | 洪洋社 | デジタル化されているが非公開 | 昭和10 |

| ユーモア百話 | 報知新聞調査部 編 | 千倉書房 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| *蘭印侵略史 | デ・クラーク 著 | 報知新聞南方調査会 | デジタル化されているが非公開 | 昭和5 |

| ロシア印象記 | 芦田均 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/983055 | 大正13 |

| 隈侯閑話 | 大隈重信 著 | 報知新聞社出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/986584 | 大正11 |

| 我らの生活はどうなるか : 第76議会を 通過した戦時立法の解説と全条文 | 報知新聞社政経部 編 | 内外書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1273688 | 昭和16 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント