七月に緊急入院した後小腸の病変部を切除し八月に退院して、その後は検査や治療のために三週に一度程度の通院が続いている。ようやく秋らしい季節になって来たので、久しぶりにトライブして寺社を巡りたいのだが、何度も抗がん剤の治療を受けたことから造血機能が衰えており、あまり体に負荷をかけずに行ける場所として兵庫県にある多田神社(川西市多田院多田所1-1)と満願寺(川西市満願寺町7-1)を訪ねることにした。

清和源氏の祖・源満仲と多田院

源頼朝が鎌倉で幕府を開いたので、源氏のルーツは関東にあるのではと思いきや、源氏はもともと畿内が本拠地であり、「源氏三神社」と呼ばれる多田神社(兵庫県川西市)、六孫王(ろくそんのう)神社(京都市南区)、壺井八幡宮(大阪府羽曳野市)はいずれも畿内に存在する。

多田神社のご祭神は清和源氏の興隆の礎を築いた源満仲(みなもとのみつなか)とその長男頼光(よりみつ)、満仲の三男の頼信(よりのぶ)、頼信の長男の頼義(よりよし)、頼義の長男の義家(よしいえ)の五公で、同社のホームページによると当神社は「源氏の祖廟」であり「源家発祥の地」と記されている。

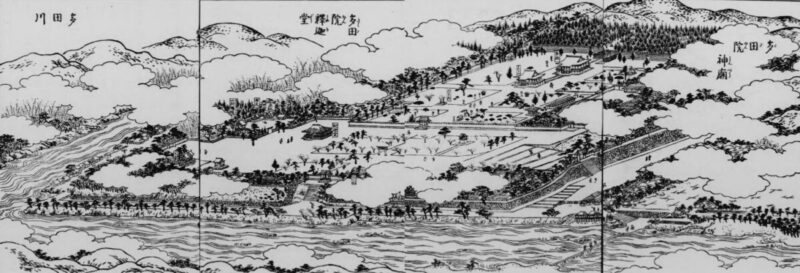

江戸時代の寛政十年(1798年)に刊行された『摂津名所図会 第六巻』に当時の多田神社の情報と挿絵が出ているのだが、明治時代初期に行われた神仏分離以前は「法華三昧寺(ほっけざんまいじ)多田院」と呼ばれる真言宗の寺であった。

多田院は平安時代の天禄元年(970年)に当時摂津守であった源満仲が住吉明神(現・住吉大社)の御神託によりこの地に源氏の居城を建てたのだが、その後満仲は仏門に入り多田院を創設した。長徳三年(997年)に満仲が薨去したあと公の廟所が建立され、その後多くの寺坊が建てられ、鎌倉・室町幕府の保護を得て国家守護武運長久の霊場として栄えたという。戦国時代の動乱で荒廃したのだが、江戸幕府第四代将軍徳川家綱によって寺領五百石の寄進がなされ、現在の本殿、拝殿、随神門などが再建されたのち、第五代将軍徳川綱吉により社殿の修復がなされたという。

多田院の神仏分離

では、この多田院が明治初期の神仏分離でどのように変わったのであろうか。

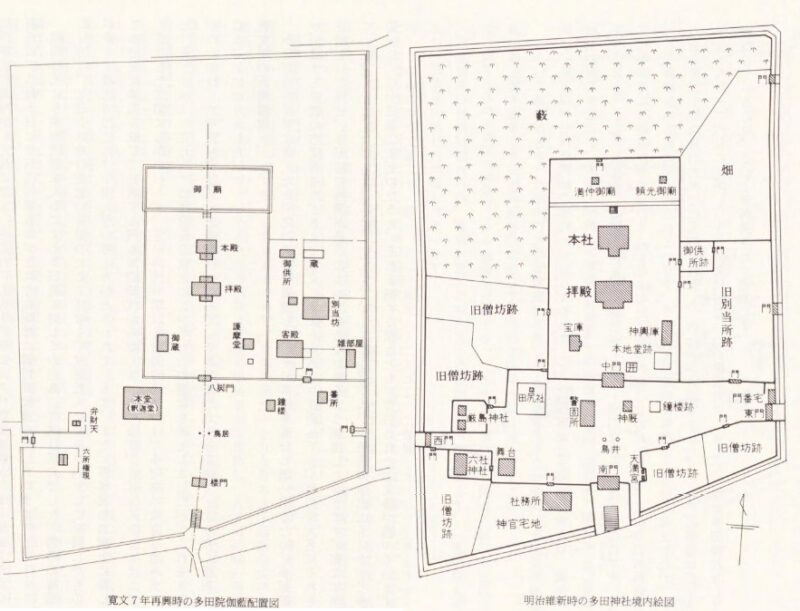

山田裕久編『川西の歴史散歩』に寛文七年(1667年)に再興された当時の「多田院伽藍配置図」(左)と、「明治維新時の多田神社境内絵図」(右)が出ているので両方を比較すると、釈迦堂、護摩堂(本地堂)、鐘楼、別当坊など仏教的な建物が取り壊されたことがわかる。それらの内部にあった仏像や仏具なども取り除かれたことは言うまでもない。同上書には多田院の神仏分離について次のように解説されている。

多田院の排仏作業は神人仲間総動員で慶応四年四月二十八日から開始され、まず、拝殿の大壇上にあった宝塔をはじめ火舎・六器・燈台・花瓶(けびょう)などの密教用仏具をひとまず中門の外にある本堂(釈迦堂)に運び、本地堂(護摩堂)から本地仏である本尊不動明王をはじめ歓喜天・観世菩薩などの仏像や、護摩修法のための諸道具一式を取り除きました。また神人仲間の詰所である御供所の仏事用器具を政所に移し、雅楽器類や仏事の諸道具をはじめ将軍家用の御膳一式など総てが運び出されました。こうして中門内の仏教色は六月頃に姿を消し、仏教的要素をもったものは一掃されたのです。その後、南大門に安置されていた金剛力士像は、多田三山の一山として多田院にゆかりの深い満願寺に移されました。

多田院の別当は神主となり、別当の居所である方丈(別当坊)は政所と改められ、祭神の名称も廃して、慶応四年七月朝廷から多田大明神の神号を受けたことによって、神社としての性格が一層明確になったのです。このとき多田神社は、江戸時代からつづいている寺請制度からの脱却を図るため、多田院村の檀那寺西方寺に対して、今後何事も神道によることを告げ、①宗門の支配は一切受けないこと、②宗門帳から削除されたいこと、③寺掛かりの負担は今後いっさい断ることなどを申し入れました。そして完全な神道の規式による神事を実現するため、京都で受けてきた指示にもとづいて神人仲間に神役を割りあて、御旅所をつくり、八月二十六日に始めて神幸の神事をおこなったのです。このとき大阪裁判所は歩兵二十六人を巡遣して神事の警衛にあたらせました。

山田裕久編『川西の歴史散歩』川西書店協同組合 昭和60年刊 p.92~93

多田院にあった多くの仏教関係施設や仏像などが最終的にどうなったのか、詳しい記録があまり残されていないようで、兵庫県史、川西市史およびネットなどで確認できるのは金剛力士像が満願寺に移されたことと、鐘楼がと鐘が奈良の西大寺に移築されたことくらいである。多田院は西大寺の末寺であり、当時多田院の別当は西大寺の僧が代々任じられていたという経緯から鐘楼が移されたのであろう。西大寺のホームページには、多田院から移築された鐘楼(奈良市指定文化財)の写真が掲載されている。

上記解説文の中に「多田院村の檀那寺西方寺」とあるが、この寺は今も多田神社の西に隣接しており、多田神社はこの寺にいくつかの仏像などを預けたようである。『かわにし 川西市史 第三巻』には、次のような記述がある。

隣接する西方寺には、このとき多田院から預かった仏像類のうち、涅槃像一幅と仏像六体の処分を寺総代に委任するという明治二十六年(1893年)の証文を残している。破壊をまぬがれた仏像が他へ流出したことを物語るものである。

川西市史編集専門委員会 編『かわにし 川西市史 第三巻』川西市 昭和55年刊 p.121

神仏分離から随分あとになって証文が交わされた事情については何も記されていないのだが、この頃は外国人がわが国の仏像や絵画などの価値を認めて盛んに収集していた時期でもある。我が国文化の混乱期に、フェロノサやビゲローやモースが日本の仏教美術や古美術品の価値を見出してその世界的評価を高めてくれたことは有難いことなのだが、日本人がこれらの美術的価値に気が付くのが遅すぎたことは残念なことである。

多田院が西方寺に預けたという「涅槃像一幅と仏像六体」が、いつの時代に誰が制作したものであったかについて今となっては知る由もない。もし国内のどこかの寺に移されたのであれば、それなりの記録が残されていておかしくないと思うのだが、何も残されていないのは、海外に流出した可能性が高いのではないだろうか。

多田神社の境内

多田神社の周囲は石垣と塀で囲まれており、境内に入るための門が南大門と東門、西門の三つがあり、それぞれ兵庫県の重要文化財に指定されている。上の画像は多田神社の南大門だが、かつて金剛力士像が存在した場所は空になっている。門を抜けると鳥居があり、さらに中門(隋神門)と続く。

上の画像は国の重要文化財に指定されている随神門(中門)で、豊岩間戸尊、櫛岩間戸尊の二体の随神像が置かれていてそれぞれ川西市の文化財に指定されている。多田院は元禄九年(1696年)に多田権現の神号を受ける等神社としての色彩が濃くなってきており、神社の方の説明によると随神像は江戸時代に制作されたものだという。

上の画像は拝殿で、下の画像は本殿である。いずれも国の重要文化財に指定されている。

本殿の千木や鰹木などは神仏分離後に屋根の最上部に設けられたのだそうだ。この建物の奥に、源満仲公、源頼光公の御廟があるのだが、残念ながら一般公開されていない。

上の画像は昭和四年(1929年)に建てられた宝物殿で、この建物が国登録有形文化財となっている。多田神社の宝物を保管するために建てられたのはもちろんのことだが、第二次世界大戦中に兵庫県下の国宝疎開場所としてこの建物が選ばれて、昭和十九年から翌年にかけて国宝二十四点と重要美術品五十九点がここに収蔵され、幸い無事故で終戦を迎えて国宝を戦火から守る任務を果たしたという。今は多田神社に伝わる甲冑、刀剣、書画のほか、古文書(国重文)や、多田院・多田荘に関する史料など数千点が保管されているという。

昭和二十六年(1951年)に、神域一帯が国の史跡に指定されており、境内には樹齢千年と伝わるムクロジの巨木(兵庫県指定郷土記念物)やオガタマの巨木(兵庫県指定郷土記念物),寛文年間に薩摩藩主から贈られた唐ツバキがあるほか、何百年も変わらぬ社叢が残されている。上の画像は随神門の近くのムクロジの巨木だが、周りはどこかの寺の庭園のように苔がむしている。

満願寺

続いて満願寺に向かう。

階段を上ると、モダンな仁王門が見えてくる。この門は明治時代の建立で、多田院から移された金剛力士像は鎌倉時代末期に制作されたことが分かっている。

満願寺は奈良時代に聖武天皇の命により開創されたと伝えられていて、のちに源満仲が多田に館を構えて以降、源氏一門の祈願所になったという。その後室町時代に足利将軍家の祈願所として保護を受けて最盛期には四十九の院坊が存在したと伝わるが、兵火により多く焼失してしまい、明治初年に残った唯一の子院「円覚院」を本坊として現在に至るという。

堂宇には文化財指定はないが、平安時代に制作された仏像が多数残されていて、うち木造千手観音菩薩立像(観音堂)、木造聖観音菩薩立像(金堂)、木造十一面観音菩薩立像(金堂)は兵庫県指定文化財である。また金堂の左には鎌倉時代に建てられ国の重要文化財になっている九重の石塔があり、その近くには「源家の七塔」と呼ばれる五輪塔群(川西市指定史跡)がある。また本坊の書院庭園も川西市指定史跡である。これらの文化財は同寺のホームページで確認できる。

童話に出てくる金太郎を知らない日本人はいないと思うが、金太郎は源頼光の家来となり、その後坂田金時と改名した実在人物のようだ。丁度その頃丹波の大江山に住む酒呑童子(しゅてんどうじ)が都に現れては悪事を働いていて、永祚二年(990年)三月源頼光は坂田金時らを連れて、その征伐の為に大江山に向かい酒呑童子を見事に退治したのだが、坂田金時は寛弘八年(1012年)十二月に、九州の賊徒を征伐するために尽くしに向かう途中で病にかかって死んでしまった。この話のどこまでが真実かはよくわからないが、この寺に坂田金時の墓があるのだ。

観光地としてそれほど有名な寺ではないのであまり期待していなかったのだが、結構楽しむことができた。次回は、仏像や庭園の拝観ができるように予約を入れて訪問したいと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント