祇園精舎の鐘の声

「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり」と平家物語の冒頭にあるが、学生時代に古文でこの文章を学んだ時に、京都で生まれ育った私にとって「祇園」とは京都市東山区にある繁華街を指すので、その近くの寺の鐘の音に「諸行無常」の響きがあるという意味だと解釈したのだが、教科書には、「祇園精舎」とは釈迦が説法を行ったインドのコーサラ国の寺院のことと注意書きがなされていて、なぜ平家物語の冒頭にインドの寺の話が出てくるのかとやや違和感を覚えた記憶がある。

日本三大祭のひとつである「祇園祭」は、京都市東山区にある八坂神社のお祭りで、明治までは「祇園御霊会」と呼ばれていたのだが、明治の初めまではこの神社は祇園感神院という名の神仏習合の寺院であり、祇園精舎の守護神とされた牛頭天王(ごずてんのう)を祀っていたのである。祇園感神院には梵鐘が存在したのだが、そもそもインドには梵鐘は存在せず、平家物語の「祇園精舎の鐘の声」は、祇園感神院の鐘の音と解釈する方がむしろ正しいのではないかと今でも思っている。

歌川広重の作品に『京都名所案内・祇園社雪中』という絵がある。この鳥居の扁額に「感神院」と書かれているのが読める。鳥居というと今日では神社を連想してしまうのだが、昔は神仏習合であり、多くの寺に鳥居が存在し、神を祀る神殿や祠が存在したのである。

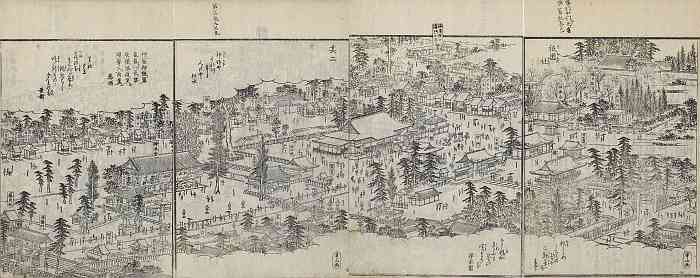

上の画像は安永九年(1780年)に出版された『都名所図会』巻三の「祇園社(ぎおんやしろ)」に描かれている当時の祇園感神院の境内だが、本殿だけでなく多くの祠が存在していたことがわかる。『都名所図会』は、国際日本文化研究センターのデータベースが公開されていて、当時存在した京都の名所の記事や画像を調べることができる。

『都名所図会』の本文には、「祇園社」と祇園祭(祇園会)についてこう書かれている。

…清和天皇貞観十八年(876年)、疫神崇をなして世の人疾に悩むこと以の外なり、曩祖日良麿洛中の男女を将て、六月七日十四日疫神を神泉苑に送る、しかりしより年々かたの如くしつけて、祇園会といふなり。神輿を置所をば八坂郷感神院といふ寺なれば、神殿もなきほどに、昭宣公の御殿をまゐらせられて神殿とす、祇園は尋常の殿舎造りなり、是を精舎といふ、後人又祇園の名を加へけり。

ここには感神院を祇園祭の神輿(みこし)の置き場所にしようとしたが、寺であるために神殿がなかったので昭宣公(藤原基経836~891:摂政関白太政大臣)の御殿を移して神殿としたと書かれている。祇園感神院は古くから神様も祀っていたが、基本的には寺であったのだ。

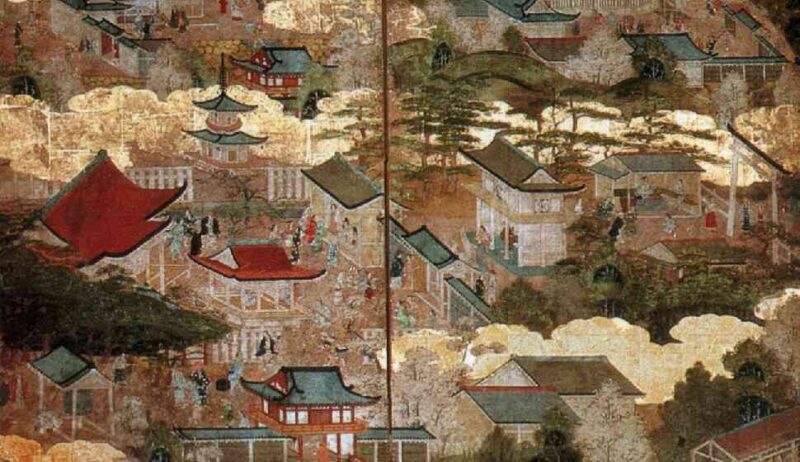

『都名所図会』の挿絵には鐘楼が見あたらないのだが、左下に描かれている西楼門のさらに左に存在したようである。寛永三年(1626)に描かれた「洛中洛外屏風図」には、上の画像の左下に鐘楼が描かれているのが確認できる。「祇園精舎の鐘」はs.minagaさんの『日本の塔婆』「祇園社/祇園感神院」の記事によると、当時寺町四条下ルにあった大雲院という寺に渡り、その寺が昭和四十八年に寺町四条から祇園に移転したとある。地図で調べると、大雲院は八坂神社から歩いて数分程度と随分近い場所にある。この寺は通常は非公開であるが、本堂裏にある祇園閣は大蔵財閥創始者の大倉喜八郎が建築家・伊東忠太の設計で建てたもので国登録有形文化財になっている。また大雲院の鐘楼は北野神社から移築したもので、そこに祇園感神院の鐘が吊り下げられているという。

興味のある方は『京都プチ観光』というサイトに大雲院の祇園閣と鐘楼の画像が掲載されているので閲覧願いたい。

祇園感神院と牛頭天王

八坂神社のホームページには、祇園感神院の由来について次のように記されている。

創祀については諸説あるが、斉明天皇二年(656)に高麗より来朝した使節の伊利之(いりし)が新羅国の牛頭山に座した素戔嗚尊(すさのをのみこと)を山城国愛宕郡八坂郷の地に奉斎したことに始まるという。

また、一説には貞観十八年(876年)南都の僧円如が建立、堂に薬師千手等の像を奉安、その年六月十四日に天神(祇園神)が東山の麓、祇園林に垂迹したことに始まるともいう。

伊利之来朝のこと、また素戔嗚尊が御子の五十猛神(いそたける)とともに新羅国の曽尸茂梨(そしもり)に降られたことは、ともに『日本書紀』に記されており、『新撰姓氏録』の「山城国諸蕃」の項には渡来人「八坂造(やさかのみやつこ)」について、その祖を「狛国人、之留川麻之意利佐(しるつまのおりさ)」と記してある。この「意利佐」と先に記した「伊利之」は同一人物と考えられている。伊利之の子孫は代々八坂造となるとともに、日置造(へきのみやつこ)・鳥井宿祢(とりいのすくね)・栄井宿祢(さかいのすくね)・吉井宿祢(よしいのすくね)・和造(やまとのみやつこ)・日置倉人(へきのくらびと)などとして近畿地方に繁栄した。

天長六年(829年)紀百継(きのももつぐ)は、山城国愛宕郡八坂郷丘一処を賜り、神の祭祀の地とした。これが感神院の始まりともされている。」

八坂神社は、高句麗の使節が来た際に素戔嗚尊をこの地に奉斎したことが『日本書紀』に書かれているというのだが、この点については説得力が乏しい。確かに『日本書紀』巻第一でヤマタノオロチ退治が述べられている第八段第四なかで、「曾尸茂梨(そしもり)」という地名が出てくる。素戔嗚尊は五十猛神(いそたける)とともに新羅国の「曾尸茂梨」に追放されたのだが、この場所が気に入らなかったので、二人で舟に乗って「出雲斐伊川上の鳥上峯」に至ったとある。高句麗の使節が、「この場所が気に入らない」として新羅をすぐに去っていった素戔嗚尊を、八坂郷に訪れた際に祀ったということに不自然さを覚えるのは私ばかりではないだろう。

史料が乏しいので定説はないのだが、斉明天皇の時代に渡来した高句麗人がこの地を与えられ、その子孫が八坂造(やさかのみやつこ)として祖先神の祭祀を継承し、それが当地に建立された仏教寺院と習合し、疫病の神である牛頭天王を祀るようになったとする説が広く受け入れられているようだ。

祇園祭は、貞観十一年(869年)に各地で疫病が流行した際に神泉苑で行われた御霊会を起源とし、天禄元年(970年)ごろから当社の祭礼として毎年行われるようになり、また中世までには祇園信仰が全国に広まって、牛頭天王を祀る祇園社あるいは牛頭天王社が作られていったと考えられている。

神仏分離令と祇園社が主祭神の変更を急いだ事情

祇園感神院にかぎらず、明治維新まではこのような神仏習合は当たり前のように行われていて、神と仏は同列に祀られ、神殿と仏堂が同居し、神殿に仏像・仏器がおかれ、僧侶が神に奉仕し、神前で読経が行われるのが普通であった。ところが明治維新後に、政府がその神仏習合を完全に否定し、神と仏を分離しようとしたのである。

このブログで何度か紹介したが、慶応四年(1868年)三月十七日と二十八日に神祇官事務局は次のような命令を発している。

○神祇事務局ヨリ諸社ヘ達 慶応四年三月十七日

今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニテ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事 、但別当社僧ノ輩復飾ノ上ハ、是迄ノ僧位僧官返上勿論ニ候、官位ノ儀ハ追テ御沙汰可被為在候間、当今ノ処、衣服ハ淨衣ニテ勤仕可致候事、右ノ通相心得、致復飾候面面ハ 、当局ヘ届出可申者也

復飾とは僧侶をやめて俗人に戻ることであるが、大規模な神社には社僧と呼ばれる僧侶がいて、「別当」と呼ばれる宮寺を統括する責任者がいた。この通達では、社僧や別当に対して還俗し、浄衣を着て神社に勤めよと命じている。

○神祇官事務局達 慶応四年三月二十八日

一、中古以来、某権現或ハ牛頭天王之類、其外仏語ヲ以神号ニ相称候神社不少候、何レモ其神社之由緒委細に書付、早早可申出候事、但勅祭之神社 御宸翰勅額等有之候向ハ、是又可伺出、其上ニテ、御沙汰可有之候、其余之社ハ、裁判、鎮台、領主、支配頭等ヘ可申出候事、

一、仏像ヲ以神体ト致候神社ハ、以来相改可申候事、附、本地抔と唱ヘ、仏像ヲ社前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等之類差置候分ハ、早々取除キ可申事、右之通被 仰出候事

権現とか牛頭天王とか仏語を以て神号としている神社が少なくないが、その由来を提出せよ。神社・神前から仏教的要素を排除せよとある。

ところがこのような重たい命令に対して、祇園社はほとんど抵抗していなかったことは、『神仏分離史料』に祇園感神院に関する記録がただの一つしか掲載されていないことでわかる。

当時の祇園御霊会(祇園祭)は六月七日が前祭の山鉾巡行なのだが、この史料を読むとその一週間前に結論を出していることになる。

元年五月晦日

東山感神院祇園社ヲ八坂神社ト改称

布告

東山八坂郷ニ有之候感神院祇園社、今度八坂神社ト称号相改候條被仰出候事

(『神仏分離史料 第四巻[復刻版]』名著出版 昭和45年刊 p.1)

祇園御霊会の祭りの期間は長く、五月晦日と言えば一部の神事や籤取り式などは既に終わっていて、いよいよ神輿洗い式が行われ、前祭の山鉾の組み立て(鉾建て)がはじまる頃の日付である。神仏分離令が出されてからわずか二か月程度で結論を出したようにもみえるが、慶応から明治に改元したのは九月八日なので「元年五月晦日」という日付は改元日以降に作成されて役所に提出された書類であることを意味する。

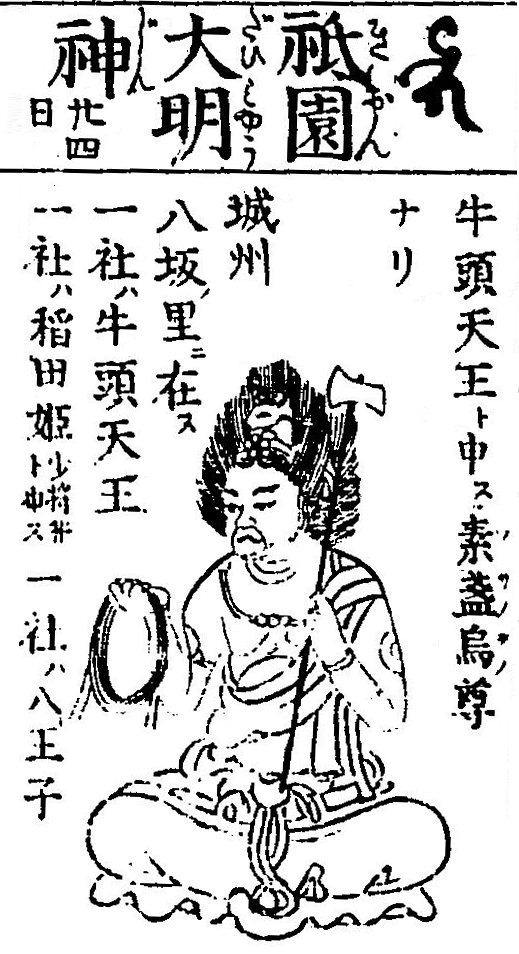

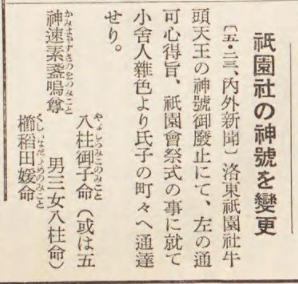

当時の新聞記事を調べると、とりあえず祭神の神号の変更を先に行い、祇園社から八坂神社への社名の変更は後で行ったものと考えられる。上の画像は慶応四年五月二十三日付の内外新聞の記事である。(『新聞集成明治編年史. 第一卷』p.113)

ちなみに、それ以前の祇園社の主祭神は、

・中の座 牛頭天王 ・東の座 八王子 (牛頭天王の八人の子供)

・西の座 頗梨采女(はりさいにょ:牛頭天王の后)

であったのだが、明治政府は神仏習合の神を許さず、社名も八坂神社に変えさせたのち主祭神を次のように変更させている。

・中御座 素戔嗚尊 ・東御座 櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)… 素戔嗚尊の后

・西御座 八柱御子神(やはしらのみこがみ)… 素戔嗚尊の八人の子供

ちなみに日本全国には、牛頭天王を勧請した祇園社が三千五十三社あったそうだが、明治の廃仏毀釈によりほとんどが八坂神社(弥栄神社)に改名したのだそうである。

祇園感神院の仏像や牛頭天王像はどうなったのか

祇園感神院にあった仏像については、東山二条にある大蓮寺というお寺に旧祇園社感神院の本尊・薬師如来(国重文)、祇園社観音堂本尊十一面観音立像、薬師堂内夜叉神明王・毘沙門天などが遷座されて今も残されているというが、残念ながらすべて秘仏とされているので直接拝観することができないようだ。

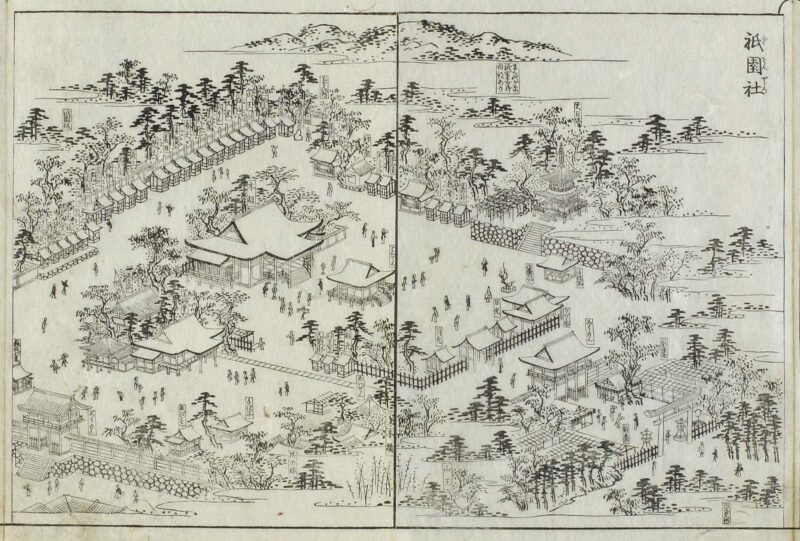

上の画像は元治元年(1864)刊行の『東山名勝圖會』の中の祇園社だが、冒頭に紹介した『都名所図会』と比較すると、多宝塔は寛政年中の火災で焼失して無くなっている。しかし薬師堂、元三大師堂、弁天堂、毘沙門堂、愛染堂は神仏分離令で撤去されたと理解して良いだろう。

当然のことながら祇園社に属する社僧(三院五坊:宝寿院、宝光院・神福院、竹坊・松坊・東梅坊・西梅坊・新坊)は全員還俗して、これらの院坊舎も神仏分離により全て破却されたという。円山公園で有名なシダレザクラは、宝寿院の庭にあったものと伝えられている。

多くの仏像や仏画などが処分されたり廃棄されたと考えられるのだが、記録がないのでよくわからない。しかしながら、どうしても他の寺に売却することもできず、神社に引き取ることもできない貴重な祇園感神院の宝物を、下京区柳馬場通高辻下ルの吉文字町の人々が持ち回りで代々預かってこられ、今は個人の方が大切に預かっておられるということを最近知ることができた。

平成三十年(2018)年六月三十日の「京都新聞」に「牛頭天王、わが家で預かります 祇園祭、持ち回り困難で危機」という記事が掲載されたのだそうだ。

s.minagaさんの『日本の塔婆』「山城祇園社」の記事の最後に面白いことが書かれているので紹介したい。

経緯は次のようである。

江戸中期に祇園感神院に牛頭天王像(像高約26㎝、願主などは不明)が奉納される。

明治初年の神仏分離の処置で祇園社は八坂神社と改竄され、仏像である牛頭天王像は勿論処分対象とされるが、上記の牛頭天王像は氏子である吉文字町に託されたという。

※吉文字町は二つあるが、下京区柳馬場通高辻下ルの吉文字町である。

託された牛頭天王像は、それ(明治初年)以来、昨年(2017年)まで町会長が持ち回りで預かり、祇園祭では奉斎してきた。

しかし、町会員住民の高齢化や入れ替わりが進み、牛頭天王の持ち回りを止め、祇園社へ帰そうという動きが出てくることとなる。

そんな中、町会最古参の上原氏夫妻が「町内の伝統を継承」しなければという使命感で、自宅で預ることを決めたという。

なお、八坂神社では約四十年前に町会に対して感謝状を出したという。

以下、記事の引用。

≪同町では祇園祭期間中の七月上旬に牛頭天王をまつる「地ノ口祭」を毎年営み、祇園信仰を続けてきた。かつては秋にも御火焚(おひたき)をしたという。だが、近年は町内の持ち回りでの負担が課題となり、今年三月の町内会会合で八坂神社へ返還する意見が出た。地元で育った紀美子さんは吉文字町の伝統行事の消失を憂慮し、夫妻が自宅で預かることにした。

夫妻は、今年も七月八日に自宅で「地ノ口祭」を営み、像をまつると意気込む。寿明さんは「像は、明治政府によって否定された牛頭天王の信仰を町内で百五十年間続けてきた証し」といい、紀美子さんは「小さい頃から『牛頭さん』と慣れ親しんできた。これからも文化を継承していきたい」と話している。

百五十年にわたり牛頭天王を祀る「地ノ口祭」を町内で続けられて来たというのは本当に凄い話である。これからも末永く町内の伝統が承継されていくことを祈りたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント