吉田松陰が下田で米国士官らに託した書状

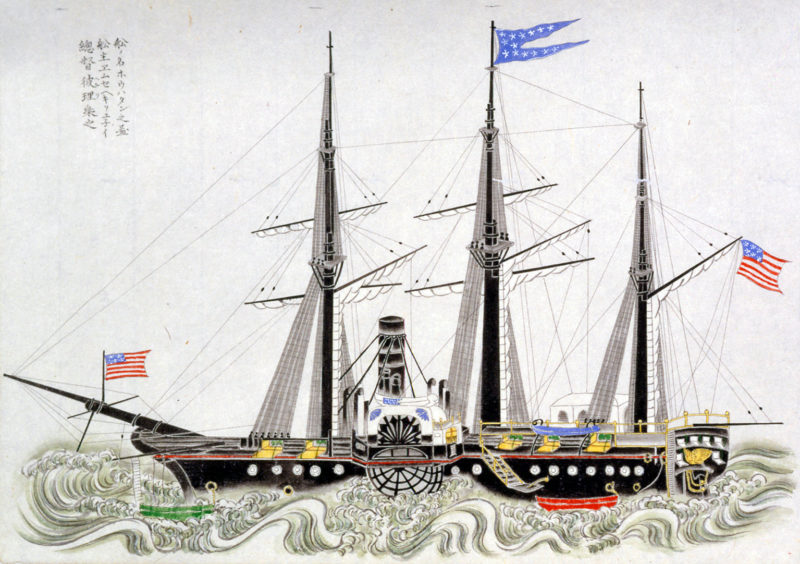

嘉永七年三月三日(1854年3月31日)に全十二条からなる日米和親条約が締結され、その後和親条約の細則を固めるために、伊豆国下田(現静岡県下田市)の了仙寺に日米の交渉の場が移されている。

下田の交渉が始まってから米艦の士官らは下田に毎日上陸するようになったのだが、ある日いつものように仲間と歩いていると、二人の日本人が後をついて来ることに気が付いた。二人は、他の日本人が近くにいないことを確認したのち、士官の一人に近づいて畳まれた書状を上衣の胸に滑り込ませ、唇に手を当てて秘密にしてくれと懇願して急いで立ち去ったという。

この書状は艦隊乗組の通訳・ウィリアムスによって翻訳され、『ペルリ提督日本遠征記』にその全訳が掲載されている。書状には名前は記されておらず、冒頭に「江戸の二学者、この書を『高位の士官達及び事務を取り行う人々』の閲覧に供す」と書かれているのだが、この二学者は、吉田松陰と同僚の金子重之輔であった。

ポイントとなる部分を紹介しておこう。

余らは武器の使用に熟練せず、兵法及び軍律を談じること能わず。…われらは諸々の書物を読み、風聞によって欧米における習慣と教育とを多少知りたれば、多年の間「五大陸」を周遊せんと欲せしも、あらゆる海外交通に関するわが国の法律は甚だ厳重にして、外国人の入国も日本人の渡航もともに同様に禁ぜらるるが故に、他の国を訪問せんとする余らの希望は、呼吸を阻まれ歩行を束縛せられる者のそれの如く、いたずらに「我々の胸中を往来して常に興奮せしむ」るのみ。幸いにもこの海上に、貴下らの艦隊の船多数到着し、長く滞在したるため、余らは心のままにそれと親しみ、入念に調査する機会を得、貴下の親切と寛仁とを充分に確かめ、他人に対する貴下等の顧慮もよく確かめ、多年の思い再び燃え上がりて、その思いはまさに奔流せんとす。

故に、今は余らの計画を実行に移すの時にして、われわれは貴下らの船艦が出航する際には余らを乗り込ましめられたしとのひそかなる願いを貴下に送るなり。

(岩波文庫『ペルリ提督日本遠征記 (4) 』p.59)

松陰はこの文書の中で、日本人が外国に渡航することは厳禁されており、もし露見した場合は死罪に処されることは疑いないので、もし貴下がわれわれの願いを受け入れて下される場合は、出航されるまでわれらの事はくれぐれも内密に願いたい。そして、最後に

閣下らが同意せられることを信じ、余らは明夜万物静寂に帰したる後、小舟に乗り込みて、人家なき柿崎の海岸近くに赴くべし。この地に於いて貴下らが余らと会見せられ、余らを連れ去り、かくて余らの希望を実現せしめられんことを切に希望するなり。

(同上書 p.60 )

と結んでいる。そして松陰らは、その日の夜に実行に及んでいる。

松陰らはなぜ米艦に乗り込むことを許されなかったのか

松陰らは柿崎の海浜に漁舟を見つけ、翌日の深夜二時ごろから漕ぎ出してボーハタン号にたどり着き、通訳のウィリアムとの面談を果たしている。同上書によると、ペリーは部下からの報告を受け、二人を艦内に匿うことを認めなかったのである。

…この二人は海岸で士官たちに出会ってその一人に手紙を渡した者と認められた。小舟に乗ってきたために、ひどく疲れ切っているようであった。また彼らが立派な地位の日本紳士なることは明かだが、その衣服は旅にやつれたような風が見えた。二人とも日本の刀を佩く資格があるもので、一人はまだ刀を一本帯びていたが、他の三本は小舟の中に残してきたのであり、その小舟は刀と一緒に漂流していったのである。…提督は来艦の目的を知るや、自分は日本人をアメリカにつれて行きたいと思うこと切であるけれども、両人を迎えることが出来ないことは残念であると答えた。提督は、彼らが政府からの許可を受けるまでは拒絶せざるを得ないのであるけれども、艦隊はしばらく下田港に滞在しているつもりだから、その許可を求めるには充分な機会があるだろうと語った。二人は提督の返答を聞いて大いに困惑し、もし陸に帰れば斬首されると断言し、このまま置いてくれと熱心に嘆願した。この懇願に対しては断固として、しかし親切に拒絶した。長い間議論が行われた。その間彼らはあらん限り有利な議論をして、アメリカ人の人道心に訴え続けた。さて一艘のボートが下ろされて送り返されることになった。彼らはそれを少しばかりに穏やかに拒んだが、自分たちの運命を悲しみつつ悄然と舷門を下りて、彼らの小舟が漂着したと察せられる近くの一地点に上陸せしめられた。

(同上書 p.61 )

ペリーは、幕府の許可がないのであればここで二人の要望を聞くことは出来ない、まだ下田に居るので許可を得てからにして欲しいと、遠回しに断ったのだが、『ペルリ提督日本遠征記』を読み進むと、断った理由についてこう書いている。

日本帝国はその臣民が外国に向かって出奔する場合には死刑に処すると定めて、それを禁じている。そして艦隊内に逃れてきたかの二人は、アメリカ人から見れば罪のないもののように思われようとも、彼ら自身の法律から見れば罪人であった。その上二人の日本人自身の述べた説明の言葉を疑うべき理由がなかったとしても、彼らの言明している動機とは別のあまり立派でない動機に動かされたのだということもありうることだった。アメリカ人の節義を試す策略であったかもしれなかったし、またある人々はそう信じたのである。…この事件は、同国の厳重な法律を破らんとし、また知識を増すために生命をさえ賭そうとした二人の教養ある日本人の激しい知識欲を示すもので、興味深いことであった。日本人は疑もなく研究好きの人民で、彼らの道徳的並智識的能力を増大する機会を喜んで迎えるのが常である。…日本人の志向がかくの如くであるとすれば、この興味ある国の前途は何と味のあるものであることか、また付言すれば、その前途は何と有望であることか!

(同上書 p.63~64)

ペリーは日本が嫌がる条約を何度も譲歩させてようやく締結したばかりであり、こんな時に、日本では厳禁されている海外渡航を認めて船内に匿ったことが後で発覚し、問題になるようなことは避けたいと考えることは当然であろう。もしかすると、幕府がアメリカを試す意図で差し向けた人物であるということもあり得ることであり、こういうリスクの高い話には応じない方が賢明である。

吉田松陰の『投夷書』に、なぜ偽名が用いられたのか

ペリー側の記録を読めば、吉田松陰らは純粋に向学のために渡航しようとしたと理解するしかないのだが、いかなる動機があったにせよ、たった二人で米艦に乗り込むには「向学のため」ということを強調し、相手を警戒させないことが肝要にならざるを得ない。真の動機が別にあった可能性なかったか。

つぎに、松陰が書き残した文書を見てみたい。

岩波書店から昭和十四年に出版された『吉田松陰全集 第十巻』に、松陰らが米艦に乗り込もうとした際にその趣旨を記した『投夷書』が収録されている。この書は小舟に残されていたため米艦には渡されなかったものだが、この冒頭にはこう記されている。

日本国江戸府の書生瓜中(くわのうち)萬二・市木公太、書を貴大臣各商館の執事に呈す。…支那の書を読むに及んで、稍欧羅巴(ヨーロッパ)、米利幹(メリケン:米国)の風教を聞知し、乃ち五大洲を周遊せんと欲す。…」

(『吉田松陰全集 第十巻』p.469)

このように二人とも本名ではなく偽名を用いているのだが、純粋に向学のために海外渡航を望んでいた人物が、米艦に乗船することを懇願する文章の中に偽名を用いることに違和感を覚えるのは私ばかりではないだろう。

通説では、この『投夷書』で書かれているような動機で渡米しようとしたとされるのだが、松陰が偽名を使って記したこの文章に書かれている渡航動機は彼の本心であったのか、それとも別の目的があったのか。

なぜ松陰らはすぐに自首したのか

また吉田松陰は乗艦に失敗した三月二七日について、かなり詳しい記録(『三月二七夜記』)を残している。この文章も『吉田松陰全集 第十巻』に収められている。

松陰と金子は放置してあった小さな漁船に乗り、旗艦ポーハタン号に接近していく。米兵は棒で松陰たちの小舟を突き離そうとし、松陰たちはたまらずにタラップに飛び移ったという。小舟には腰刀や文書などが残されていたのだが、その夜の波は高く小舟は大きく揺れて、刀や文書などを持っていく余裕はなかったと思われる。

松陰が、この交渉がうまくいかなかった理由について述べているところを引用したい。文中の「渋木」とは金子重之輔の変名である。

…夷船に乗り移る際少しく狼狽す。故に我が舟を失う。もし舟を失わず、また要具を携え舶に登らば、後に心がかりなく、舶中に強いてとどまることを得、我が文書等を夷人に示し、また舶中の様子を見んことを求め、海外の風聞などを尋ぬる間に夜は明くべし。夜明けば白昼には帰り難しと言いて一日留まらば、その中には必ず熟談も出来、計自ら遂ぐべし。たとい事遂げずとも、夜に至り陸に返り急に去らば、かかる禍敗(かはい:思いがけない失敗)には至らぬなり。

(『吉田松陰全集 第十巻』p.465~466)

このように、金子重之輔の腰刀と、文書などを携えて乗船していれば、計画を遂げることができたと述べ、もしそのまま追い返されたとしても(文書を携えて)陸に戻れば、このような失敗には至らなかったと述べている点は重要である。

二人は米艦が用意した船に乗せられて上陸したのだが、

上陸せし所は巌石茂樹の中なり。夜は暗し。道は知れず、大いに困迫する間に夜は明けぬ。海岸を見廻れども我が舟みえず。因って相謀りて曰く。『事已にここに至る、奈何ともすべからず、うろつく間に縛せられては見苦し』とて、直ちに柿崎村の名主へ往きて事を告ぐ。遂に下田番所に往き、吏に対し囚奴となる。

(同上書 p.464)

失敗しても陸に戻れば罪に問われることはないと踏んでいたのだが、『投夷書』や刀を残した小舟をいくら探しても見つからない。もし、『投夷書』が先に奉行所に渡っていたとしたら、国禁である海外渡航を希望していたことが露見して捕まえられることは確実だ。二人は「うろつく間に縛せられては見苦し」と判断して自首したと書かれている。

松陰はペリーを刺殺しようと考えた時期があった

では、松陰が仲間に宛てた書状ついてはどのようなことが書かれていたのか。

『吉田松陰全集 第五巻』に嘉永六年(1853)六月十六日付けで同志の宮部鼎蔵(ていぞう)宛てた手紙の一節が収録されている。宮部鼎造は尊王攘夷論派の活動家で、松陰は嘉永五年にともに東北を旅行した仲である。

ペリーの第一回目の来航ののち、米艦隊が江戸を離れた四日目に記されたこの手紙には、恐るべきことが記されていた。

唯所待春秋冬間又来(ル)ヨシ。此時コソ一当ニテ日本刀ノ切レ味見セ度(タキ)モノナリ。此度ノ事列藩ノ士及策士論者決打払者十ニ七八噫惜哉(聞くところによれば、彼らは、来年、国書の回答を受け取りにくるという。その時にこそ、我が日本刀の切れ味をみせたいものである。この度のことで、ペリーを打払うべきだとする者は、七八割はいた。)

(『吉田松陰全集 第五巻』p.154)

GHQが焚書処分した福本義亮 著『吉田松陰大陸南進論』に、久坂玄瑞が安政二年(1855年)に入門時に与えた手紙の一節が紹介されている。文中の宮部は前出の宮部鼎蔵である。

癸丑の年(嘉永六年)僕東に在りしも、墨使(米使ペルリ)を斬らんことを思わざりしが、其冬(長崎碇泊の露使プチャーチン)西のかた長崎に至りしに、宮部切に僕の怯懦を責む。僕反って詰るに、その魯(露)使を斬らざるを以てす。(これ松陰先生と宮部との論争なり)宮部その将に斬るべきなきを陳べ、反復して屈せず、甲寅(安政元年)の年に及んで、僕宮部と同じく東す。一日憤然として墨使を斬らんと欲す。已にしてその益なくして害あるを思い、遂に共謀をとめたり。凡そ僕輩の無能なることかくの如し 云々

(『吉田松陰大陸南進論』p.160-161)

松陰は二度目のペリー来航の際に宮部と再び討議し、一旦はペリーを刺殺する覚悟を決めた。しかしながら、今の国力からして到底勝ち目はなく、そのような行為は「益なくして害あるのみ」で、むしろ西洋に渡航しその国から学ぶことが肝要と考えたのである。

しかし、松陰の仲間には、松陰はペリーを刺殺しに行ったと考える者が少なからずいた。

人間環境大学教授の川口雅昭氏は論文の中で、こう記しておられる。

肥後勤皇党の中村敬太郎直方が、文久年間に蟄居させられた永鳥三平の処分解除を求める『建議』の中で『吉田寅次郎(松陰)はペリーを一刺しにせんと船に乗り込みました』とはっきり書いています。また松陰の先生でもあった森田節斎*は、下田事件の真相、つまり松陰がアメリカの大将を刺しに行ったことを同志に伝えよと書いた手紙を弟葆庵(ほあん)に送っている。僧月性(げっしょう)や宇都宮黙霖(もくりん)も、松陰の真意を知っていたことをうかがわせる文章を残しています。

*森田節斎:幕末・明治の儒者・志士。大和五条生。上京し猪飼敬所・頼山陽に学び、江戸の昌平黌に入り、のち京都に塾を開き、吉田松陰・乾十郎ら尊攘派志士を輩出した。

(『歴史通』2010年5月号p.208『松陰が謀ったのは「ペリー暗殺」』)

川口雅昭氏は、吉田松陰はペリー刺殺のために近づいたのだが失敗し、佐久間象山・横井小楠・梅田雲浜・宮部鼎蔵といった関係者に累が及ばないようにウソをついたという説を唱えられている。

もし松陰がペリー刺殺のために近づいたのであれば、その意図を相手に見抜かれては射殺されてしまうだけだ。松陰が米艦に近づくためには、国禁を冒してでも世界を学びたいという意思を示すこと以外に方法がなかったであろう。

しかしながら二回目のペリー来航時に、松陰が一旦はペリーを刺殺することを覚悟したことは確実なようである。ところが、『三月二七夜記』など後に松陰が書き残した記録には、その点について一言も書かれていないのは何故なのか。それは、松陰が攘夷派の仲間を守るためにペリーを刺殺しようとした真実を隠したのか、彼がペリーの艦隊を実見し、日米和親条約が締結されたのを確認したのち考え方を変えたのかのいずれかなのだが、読者の皆さんはどちらの説を支持されますか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、昨年(2019年)の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、紀伊国屋書店の下記10店舗に令和3年の2月末まで、各1冊だけですが常備陳列されることになっています。

川越店、流山おおたかの森店、梅田本店、グランフロント大阪店、川西店、クレド岡山店、広島店、久留米店、熊本光の森店、アミュプラザおおいた店

お取り寄せは上記店舗だけでなく、全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

令和二年三月末より電子書籍もKindle、楽天Koboより販売を開始しました。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント