アメリカが日本に用意した贈り物

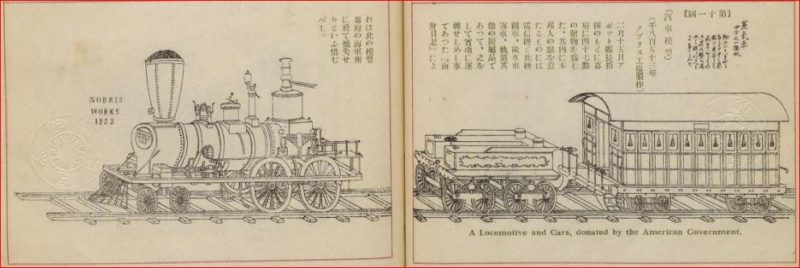

強引な交渉で江戸幕府に下田と箱館の開港を認めさせたペリーだが、彼は交渉を有利に進めるために大量の贈物を用意し、3月13日(嘉永七年二月十五日)に幕府側の委員に渡している。徳富蘇峰の『近世日本国民史. 第32 神奈川条約締結篇』にその明細(「亜墨利加(アメリカ)献貢物目録」)が出ているが、中身を見ると、蒸気機関車の模型や電気通信機、銅製のボートやアメリカ産鳥類や地図などさまざまである。

贈物が渡された後、選抜されたアメリカ側の諸士官らが、模型機関車の円周軌道を敷設し、電気通信機の組み立てなどの準備を行った。これらの準備作業に日本人の労働者が駆り出されたのだが彼等だけではなく、幕府の役人達も大いに好奇心を刺激されて、毎日多数の人々が集まってきたことが記録されている。

日本人はあらゆる労働を少しも辞せず、機械の整理と組立の結果を無邪気な子供らしい喜びをもって注意していた。ドレーパー氏とウィリアム氏の指図によって、電信装置は、間もなく仕事ができるように準備された。電線は真直ぐに、約一哩(マイル:1.609km)張り渡された。一端は条約館に、一端は明かにその目的のために設けられた一つの建物にあった。両端にいる技術者の間に通信が開始された時、日本人は烈しい好奇心を抱いて運用法を注意し、一瞬にして消息が、英語、オランダ語、日本語で、建物から建物へと通じるのを見て、大に驚いていた。毎日毎日、役人や多数の人々が集まって、技手に電信機を動かしてくれるようにと熱心に懇願し、通信を往復するのを絶えず興味を抱いて注意していた。

(『ペルリ提督 日本遠征記 (三)』岩波文庫p.200)

アメリカのモールスが電信機を発明したのは1837年で、発明当初の設計では40フィート(約12m)しか届かなかったが、その後改良されたのち電信機が一気に普及し、アメリカの電信線の総マイル数は、1846年には40マイル、1850年には12,000マイル、1852年には23,000マイルと急激に延びていった。

横浜でペリーが献上した電信装置(エンボッシング・モールス電信機)は、現在郵政博物館に保管されており、平成九年(1997年)に国の重要文化財に指定されている。郵政博物館のHPにその写真と解説が出ているが、ここには電線の長さは八町(約900m)と記されている。

また蒸気機関車もすごい人気であったようだ。

小さい機関車と、客車と炭水車とをつけた汽車も、技師のゲイとダンビイとに指揮されて、同様に彼等の興味をそそったのである。その装置は全部完備したものであり、その客車はきわめて巧みに制作された凝ったものではあったが、非常に小さいので、六歳の子どもをやっと運び得るだけであった。けれども日本人は、それに乗らないと承知できなかった。そして車の内に入ることが出来ないので、屋根の上に乗った。円を描いた軌道の上を一時間二十哩(マイル)の速力で、真面目な顔つきをした一人の役人がその寛かな衣服を風にひらひらさせながら、ぐるぐる回っているのを見るのは、少なからず滑稽な光景であった。彼は烈しい好奇心で歯をむいて笑ひながら屋根の端しに必死にしがみついていたし、汽車が急速力で円周の上を突進するときには、屋根にしがみついている彼の身体が一種の臆病笑いで、痙攣的に震えるので、汽車の運動するのは何だか、極めて易々と動き突進する小さい機関車の力によるというよりも、寧ろ不安げな役人の巨大な動きによつて起るもののように想われたのである。

(同上書 p.201)

蒸気機関車の営業運転が始まったのはイギリスで1825年、アメリカで1830年のことで、両国とも鉄道網の拡充のための工事が各地で行われている最中であった。

ペリーが持参した蒸気機関車は実物の4分の1のサイズの模型で、蒸気車の長さは2.4mと大きなものであった。速度が二十哩というのは時速32.2kmという計算になるのだが、この乗物が走っているのを見たら、自分も乗りたいという衝動に駆られても仕方がないだろう。

日本人が新しいものに興味を抱くのは昔も今も変わらない。彼らはペリーの贈物だけでなく、大砲などの武器や蒸気船の機関室などを熱心に覗き、士官や水兵が身に付けているものまで帽子や服装、長靴にいたるまで興味を抱いたという。

同上書には、日本人の好奇心の強さに驚きながら、こう評している。

疑いもなく日本人は、シナ人と同じく、非常に模倣的な、適合性のある、素直な人民であって、これ等の特性のうちに、たとい高級な文明の高尚な原理や、比較的良好な生活ではなくとも、外国の風俗習慣が比較的容易に輸入されることを約束されているのが見出されるだろう。

(同上書 p.203 )

日本よりの米国への贈答品

このような交流ののち、3月23日(二月二十五日)に幕府側委員から松前に代えて箱館を開港する提案が出てペリーが了承し、下田と箱館の開港が決定した。3月24日にペリーは招待されて、先日のアメリカの献上品に対する返礼として、日本側の贈答品を受取ることとなっていた。徳富蘇峰の『近世日本国民史. 第32』にその贈答品の明細が出ているが、漆器類、陶器類、扇などのほか火縄銃、日本刀、日本の通貨などが贈られている。

贈答品の交換は、互いに高価な品々を贈ることで自国の優位を示そうとするものだが、『ペルリ提督日本遠征記』に、その感想が書かれている。

立派な錦および絹布、有名な漆器類、すなわち重箱、卓、盆および台付きの盃の如きもの、すばらしい明るさと透明さをもった陶器の盃で、金や色様々の模様や花で飾られ、評判のシナ陶器にさえ勝る精妙なるもの等の品々であった。扇、煙草入れ、大して高価でないが、極めて面白い通常用の服装品等が、より贅沢で金目のものの中に、まじっていた。

(同上書 p.220)

ペリーは日本側の委員たちに招かれて奥の部屋に入って贈答品を受取っている。

その部屋で日本鋳貨全部二組、火縄銃三挺、剣二振を贈られた。この贈物は、あまり大した真価を有するものではなかったけれども、日本人がわが合衆国の代表者に尊敬を示そうと欲している証拠として甚だ意味深いものであった。貨幣を王国外に出すことを絶対に禁じている日本の法律に全く違背して、鋳貨を贈ったということは全く著しい親愛の好意であった。

(同上書 p.221)

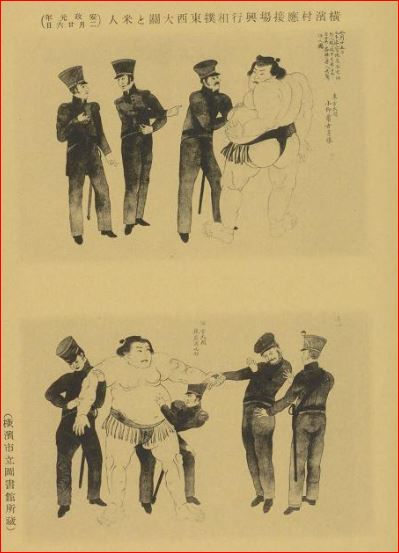

そのあと、大統領に贈ろうとしている品物があるとして、委員たちは提督と士官たちを海岸に連れて行き、米俵二百俵を指さした。すると、巨漢の二十五名の力士達がこちらに向かってきて、米俵を船積みに便利な位置に運び始めたのである。

殆んどの力士が60kgほどの米俵を一度に二俵担ぎ、中には一俵を歯でぶら下げて運ぶ力士や、一俵を腕に抱えたまま何度もとんぼ返りをうつ力士もいたことが記録されている。

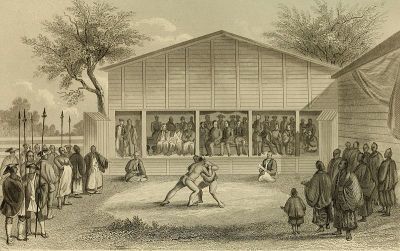

相撲を初めて観戦したアメリカ人による実況中継

米俵を運び終えると力士たちは土俵に向かい、いよいよ相撲が始まった。アメリカ人が初めて見た相撲の観察は、まるでプロレスの実況中継のようである。

さて向かい合って着席している呼び出しが合図をすると、…二人は、一人一人幕の背後から入ってきて、巨大な動物に相応しいのろいかつ、悠々たる足取りでリングの中央に歩いてきた。それから二三ヤードの間隔を置いて互いに相対して並んだ。一寸腰をかがめて、あたかも両者が相手のすきを捕らえる機会を覗っているように、油断のない様子で互いに睨んだ。…事実彼らは、二匹の獰猛な牡牛のようであった。…互いに睨みあいを続けているとき、地面を重々しく踏みつけ、もどかしげに足で地面をかき、それから巨大な身体を屈め、泥を手で掴んでそれを荒々しく背中にふりかけたり、または苛々と巨大な掌の間にコスりつけたり、または頑丈な脇の下にこすりつけた。さて彼らは低く蹲んで(つくなんで:屈んでの意)依然として互いに睨み続け、互いにあらゆる挙動を注視しており、遂に一瞬にして、両者一時に厖大な身体をあげて牛をも気絶せしめるような勢いで身体と身体とをぶつけた。怪異な身体の平衡は、この激動のためにも殆ど乱されることがなかった。激動の作用はだぶだぶしている身体の筋肉がピリピリと震えているので僅かに目にそれと判るだけであった。二人が組み合うと、互いに頑丈な腕を廻し、さて互いにからみ合って猛烈な格闘をやった。両者とも相手を投げつけようと、力を尽くして戦った。彼らの偉大な筋肉は、巨大なヘラクレスの彫像のように隆々ともり上がり、脹(ふく)れた顔面には迸出(ほうしゅつ:ほとばしりでること)する血が漲り、その血は将に赤くなった顔の皮膚を破ってとび出しそうに見えた。また巨大な身体は格闘を続けるに従って、ビクビクと動いた。遂に相手の一人が、ひどい重みでどしんと地面に倒れ、敗けたことを宣言されると、助手の手を藉(か)りて起き上がり、リングからつれて行かれた。

(同上書 p228~229 )

この次の取り組みでは、力士同士が立ち合いの時に激しく頭でぶつかり合い、額から血が流れるなかで続けられたのだが、アメリカ人にとっては見ていてあまり気持ちの良いものではなかったようだ。

かくて二人は残忍な格闘をつづけ、遂に二人の前額は血に塗れ、また胸の筋肉は何度もぶつけたためにひどく脹れ上がった。この胸の悪くなるような演技は、二十五人全部が一組ずつ強大な力と野性とを見せるまでは終わらなかった。

(同上書 p.230 )

日米条約交渉の実況中継

このように日米の贈物の交換が行われ余興が行われ、宴席もそれぞれが主催し実施している。幕府が開港を容認した以降はペリーの強圧的で一方的な外交は鳴りをひそめて、わが国は結構言うべきことを主張している。例えばアメリカは下田の即時開港を求めていたが、幕府側は薪水やその地の産品は供給できても、船舶が必要とするすべての物を提供するためには十ヵ月はかかると言い、またアメリカ人が家族を帯同し永住することは認めず、寄港したアメリカ人が上陸して自由行動することも認めなかったのである。

同上書に、ペリーと日本側委員とのやり取りが記録されている。

日本人 領事又は代理官の任命については、委員は交通がどんな風に進行するかを見るために四・五年間の猶予を望みます。その町の奉行および通訳官が、領事を介せずに艦長と、食料、石炭及び必要な品物を供給する事務を悉く行うことが出来るでしょう。

ペルリ提督 領事の任務は、アメリカ市民と日本人との間の一切の紛争を政府に公式に報告することであり、日本人を助けて条約の規定を遂行せしめ、また日本の希望を悉くワシントン政府に通達することです。なぜならば、今後はオランダ人を通じて信書を受取ることが出来ないからであります。またもし、一人の領事も承知されなければ、軍艦一艘が始終日本に残留して、その艦長が領事の任務を行わなければならないのです。

日本人 もし吾々が貴下を大いに信頼しなかったならば、わが国の港を開くことを全然承知しなかったでしょう。領事については経験によってその必要が判った後、徐(おもむ)ろに承知いたしても良い。そしてまたすべてのアメリカ市民は本国の法律に従って、適宜に振舞われんことを望みます。

ペルリ提督 その通りです。私はまた面倒なことが全く生じないようにと希望するものです。そして、シナ、ハワイ、その他至る所に領事が駐在しているのと同じく、日本にも領事を任命するのはいろいろの面倒を防ぎ、またそれに備えるためです。政府の代理官以外のアメリカ人は誰も、自分の悪行を自国政府に報告しないでしょうし、日本人もこれらの悪行をアメリカ人に知らせることは出来ないのです。この条項を条約の中に含めなければなりません。但し私は、ただ一人だけの領事を下田に居住させることを定める積りなのであり、多分その領事は今日から一・二年間は派遣されないでしょう。

(同上書 p.253~254)

このようにして、ペリーは要望していた即時開港をあきらめ、領事を置くことが出来るのは条約締結後十八か月後で決着したのである。

また、幕府がアメリカ人が上陸した場合の行動を制限するばかりでなく家族の居留をも認めなかったのは、文化五年(1808年)にイギリス海軍のフェートン号がオランダ国旗を掲げて長崎港に侵入し、出迎えに来たオランダ商館員二名を拉致したうえ、薪水と食料を要求し、それに応じなければ港内の和船を焼き払うと脅迫したために、それに応じざるを得なかった事件(フェートン号事件)が影響していたという。幕府はイギリス人による長崎侵入の悪夢が尾を引いていて、オランダ人を出島に単身で住まわせたのと同様に、アメリカ人にも自由な行動を許さなかったのである。

日本人 我々はアメリカ人を監禁しようとも思わないし、歩行を妨げようとも思わないが、歩行を許す範囲を定めたい。

ペルリ提督 そのことを今決定するための準備が出来ております。しかし特別な家屋または街路に制限してはいけません。歩行を許す距離を定めるとすれば、一人の人が一日のうちに往復し得る距離にしましょう。そうでなくて、貴下がその範囲を定めるとすればその里数に同意しましょう。…例えば下田市の中央から四方に日本里程で七里の距離で如何でしょう。

日本人 よろしい。二三里の相違は別段関わらない。貴下が必要なことを経験するまでは、代理官を居留せしめないようにして貰いたい。

ペルリ提督 私は喜んで、領事又は代理官の任命を条約署名の日から一年または一年半延期しましょう。そしてわが政府が必要と思ったならば、一人派遣しましょう。

(同書 p.258~259)

このような厳重な審議が一条ごとに行われ、ペリーにとって幕府との交渉は決して楽ではなかったようなのである。交渉が開始された時に最初に日本人委員がアダムス館長に述べた言葉が記録されている。

「日本人はシナ人と異なる。日本人は改変を好まない。日本人が何らかの種類の契約を結ぶときには、それを千年も持続せんとするものである。この理由により、何らかの契約が決定さるる前に通商の便宜と港の適否とを審議し、よく考究することが最善であろう」

「物に対する我々の観念と、我々がお互いに好むところのものとはなお甚だ相異なり、事物の価格または価値についての概念もまた異なるのだから、それゆえ両者がまず最初に違いに試験と検査を行うことは、避くべからざることである」

(同書 p. 259)

ペリーは日本側の正論を無視することができず、時が来れば日本の外国人に対する偏見が次第に消失し、自由な交易が自国と相手国の双方に富をもたらすことを理解する日が来ることを確信して、条約の締結を優先させたことが記録されている。

同書の二十章『神奈川条約締結』はこう締めくくられている。

日本は通商諸国の交際場裡で最も若い妹である。年長の国々は親切にその手を取り、そのおぼつかない足取りを助け、自力でしっかりと歩くことが出来るような気力に達成せしめよ。今日注意深く親切に待遇するならば、やがて希望し得べき限りの自由な通商条約を結ぶことになるであろう。

(同書 p264)

ペリーは『日米和親条約』の内容に満足していなかった

やがて日本はイギリス、フランス、オランダ、ロシアとも通商関係を結び、いずれ古き制限政策を打破して日本の門戸を世界に向かって開け、もっと自由な通商条約を結ぶことになるだろうとペリーはみていた。そこで、第九条(最恵国待遇条項)で日本がどこかの国との間で通商上の制約を緩和したり撤廃した場合は、改めて協議することなくアメリカにもその条項が適用されるようにしたのである。明治期の条約交渉時に、日本はアメリカを最恵国として扱う義務を負うが、アメリカには日本を最恵国とする義務がないことが問題となったのだが、幕府側の委員たちもそこまでは考えが及ばなかったようである。『日米和親条約』は、わが国が西洋諸国と結んだ最初の条約であるのだが、「砲艦外交」で圧力を何度も受けながらも、開国を出来るだけ引き延ばしたかった幕府の委員たちは、結構ねばり強く交渉をしたと思うのだ。

同書には、一般の教科書などのこの条約の解説とは異なることが書かれている。

この九条に関する(ペリー)提督の註解によれば、彼は少なくともまだ『通商条約』と言われるに値するものを締結したと考えてはいなかったことを明確に示している。

(同書 p.263)

最恵国待遇条項を設けたということは、ペリーにとって『日米和親条約』の内容は、決して満足できるものではなかったと理解して良い。

初代領事としてタウンゼント・ハリスが任命され下田に到着したのは安政三年七月二十一日(1856年8月21日)のことで、「日米和親条約」締結から2年4か月も経っていたのだが、前回の記事で述べた通り十一条の英文と和文が相違していたことから、当初江戸幕府は彼の駐在を拒絶しようとしたのである。この問題がいかにして解決されたかについてはいずれこのブログで記すこととするが、アメリカにとって日本を貿易相手国として認識されるようになるのは、『日米修好通商条約』の締結を待たねばならなかったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは上記店舗だけでなく、全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入出来ます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント