オランダ国王による幕府に対する開国勧告とその回答

江戸幕府三代将軍家光の時代に、欧米の中で唯一オランダにわが国との交易を認めた代りに、西洋諸国の様子を報告させる「オランダ風説書」の提出を義務付けていたが、イギリスと清国との間にアヘン戦争(1840~1842年)が勃発した以降オランダは、バタビアの東インド政庁で作成した「別段風説書」に、世界で起きている事件の概要や地誌等を記して提出するようになった。

それだけではない。二度にわたりオランダが江戸幕府に対し開国を勧告しているのである。

第一回目の忠告は国王ウィレム二世の親書で天保十五年(1844年)七月頃にオランダ使節が渡来した際に呈出されたとされている。全文が徳富蘇峰の『近世日本国民史. 第29 』に引用されているが、『古文書を楽しむ』というサイトに現代語訳があるので、興味のある方は参考にされたい。

この書状の冒頭で、アヘン戦争で英国が清国に侵略して勝利し、清国に巨額の賠償金を求めたことを詳細に記した後つぎのように記している。

一 貴国(日本)も今またかくの如き災害に罹りたまわんとす。およそ災害は倉卒(そうそつ:突然)に発するものなり。今より日本国に異国船の漂い浮かぶこと、古(いにしえ)よりも多くなりゆきて、これがためにその舶兵と貴国の民と、たちまち争論を開き、ついには兵乱を起すに至らん。これを熟察して深く心を痛ましむ。

(徳富蘇峰『近世日本国民史 第29 幕府実力失墜時代 』昭和10年民友社刊p.72)

江戸幕府は、オランダからのアヘン戦争の情報を得て、異国船打払令を引っ込め天保十三年(1842年)には遭難した船に限り給与を認める「天保の薪水給与令」を発令したが、それだけでは不十分であるという。

(天保の薪水給与令の)その主とするところの意は、難風に逢い、あるいは食物薪水に乏しくして、貴国の海浜に漂着する船の処置のみにあり。もし信義を表し、あるいは他にいわれありて、貴国の海浜を訪う船あらん時の処置は見えず。これ等の船を冒昧(ぼうまい)に排擯(はいひん:しりぞけること)し給わば、必ず争端を開かん。およそ、争端は兵乱を起し、兵乱は国の荒廃を招く。二百余年来、わが国の人貴国に留まりいて、恩恵を謝し奉らんがために、貴国をしてこの災害をまぬがれしめんと欲す。

(同上書 p.73~74)

正式な国の使節を追い払おうとすれば、戦端が開かれることになる危険性を指摘している部分だが、懇切丁寧に記されていることに驚いてしまう。

またこのオランダ国王の文書にはわが国が開国せざるを得ない理由について、蒸気船が発明されたことにより風雨に関係なく世界中どこでも航行できるようになり、いつまでも国を閉ざすことは難しくなっていると述べたあと、こう記している。

今貴国の幸福なる地をして、兵乱の為に荒廃せざらしめんと欲せば、異国人を厳禁する法を弛(ゆる)め給うべし。これ素より誠意に出る所にして、わが国(オランダ)の利を謀るにはあらず。それ平和は懇(ねんごろ)に好(よしみ)を通ずるにあり。懇に好を通ずるは交易にあり、こいねがわくは叡智をもって、熟計し給わんことを。

(同上書 p.75)

蒸気船が発明されたことにより、大量の荷物を季節・天候に関わらず運搬することが可能となり、主要国は外国貿易量を大幅に拡大しようとする動きにあった。列強各国は日本との貿易参入を狙っており、オランダとしてはいつまでも一国で独占できる状況を維持することは厳しいと判断し、日本との交易に他国の参入を認めるという方向に落着させたかったのである。

しかし、そのためには日本を説得しなければならなかった。もし日本が英米などの船を排除する動きをとれば日本は武力攻撃によって呑み込まれてしまい、結果としてオランダは日本との交易権を失うという最悪のシナリオとなる。だからオランダはなんとか日本を説得したかったのである。

このオランダの親書に対して江戸幕府は評定に手間取り、ようやく弘化二年(1845年)六月に返書を出している。この返書の全文は『近世日本国民史 第29』に出ているが、現代語訳は『古文書を楽しむ』で読むことが出来る。

祖法一定、嗣孫遵わざるべからず。後来往復幸いに停められよ。あるいはそれ然らず、再三に至ると雖も、受くる能わず。…ただ貴国通商は、旧約に遵い替わるなし。またこれ慎んで祖法を守るのみ。

(同上書 p.84)

幕府の結論は、祖法には遵わざるを得ないので貴国の提案は受け入れられない。返事は返さないでほしい。またこれ以上の書簡は受け取ることはできない。但し貴国との通商はこれからも続けるというものであった。これを読んでオランダは失望したに違いない。

オランダがここまで懇切丁寧な親書を送ったのはもうひとつの理由がある。実はこの親書を記したのは、1823年にオランダ商館医として長崎の出島に赴任し長崎の鳴滝塾で西洋医学を伝えたシーボルトであることが分かっている。

シーボルトは来日後日本女性の楠本瀧と昵懇の仲となり、1827年に長女・楠本イネをもうけている。その後彼は幕府禁制の日本地図を持ち出したことで国外追放処分を受け1830年にオランダに戻ったが、家族は日本に置いたままであった。しかし、シーボルトが滝とイネを愛しており、日本に再び戻ることを強く希望していたのである。

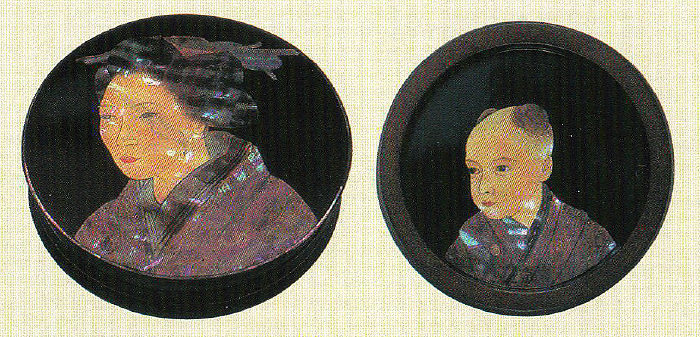

長崎市の鳴滝2丁目に『シーボルト記念館』があり、そこに国の重要文化財に指定されている「シーボルト妻子像螺鈿合子」が所蔵されているという。

瀧とイネの像を蓋の表裏に青貝で細工したものなのだが、よく見ると瀧とイネの着ている紫色の着物には家紋が描かれている。これはシーボルト家の家紋で「メスを持った手」を表しているのだそうだ。シーボルトはわが国を追放された後、1859年に再来日するまでこれを肌身離さず持っていたという。そして再来日した時に瀧と再会し、この合子を瀧に手渡したと伝えられている。

シーボルトが再度日本の土を踏むためには、日本が外国に門戸を開かねばならず、しかもわが国が西洋列強に呑みこまれることなくそのことが実現できなければ意味がない。

シーボルトは家族の住む日本が他国に侵略されることがないようにと、国王信書の作成に関わったのだが、幕府は動かなかったのである。

第二回目のオランダの忠告

オランダは、江戸幕府から二度と書簡は受け取らないとの返書を受け取っていたのだが、ペリーがいよいよ日本に向かうに際してこの形勢を傍観することはできないとし、オランダ国王の命によりジャガタラ*総督が長崎奉行に宛てた書状を届けている(1852年6月25日付)。

*ジャガタラ:現在のジャカルタ。当時はオランダ領東インドの首府。

その全文が徳富蘇峰『近世日本国民史. 第29 幕府実力失墜時代』に出ているが、アメリカ相手にいつまでも日本が鎖国方針を貫くことは困難であり、もし頑強に開国を拒否した場合は、戦争となることが免れがたいことを縷々述べている。詳細は新たに長崎のオランダ商館長となるヤン・ドンケル・クルティウスに内容を伝えたので、本人より聴き取りをしてほしいと書いている。

長崎奉行はクルティウスに文書の提出求め、それも『近世日本国民史. 第29』に全文が引用されているが、そこには江戸に報告する際の説明方法までが記されているのは面白い。アメリカと交易を認めるということは、今現在長崎でオランダに於いて認めている交易相手国を増やすということであり、それは旧来の御定には違反しないなどと書かれている。

その上10項目にわたる条約の素案など、かなり具体的な対応策が書かれているのだが、このようなオランダ人の好意も江戸幕府には通じなかったのである。

オランダのペリーの遠征隊に対する書翰

またオランダはアメリカに対しても接触していたことが『ペルリ*提督日本遠征記』に出ている。

*ペルリ=ペリー

たとえば、

1852年、ペルリ提督の率いる遠征隊が合衆国から派遣せられるということが確実となったとき、オランダ人は直ちにインド総督に命じて長崎知事に書翰を送り『迫っている危険から日本を救うためにオランダが提示するべき手段について』出島の商館長と協議するように、信任された代理人を任命すべしと要求したのであった。

(岩波文庫『ペルリ提督日本遠征記 1』p.178)

これは、オランダ国王が日本に対し第二回目の忠告をしたことを述べているが、オランダはこれまでの幕府との交渉に関する資料の写しもすべてアメリカに開示して、日本とアメリカとの条約締結の橋渡し役を演じようとしたのだがこの目論見は失敗した。『ペルリ提督日本遠征記』にはこのように記されている。

われわれが日本の海岸に到着するずっと前に、出島におけるオランダ商館長はその指令を遂行し、下書きに記された条約を日本人と協商しようと努力したのであった。だが日本当局は依然として、この条約を協商するに足る代理人と考えられるべき人物と考えられるべき人物を任命することを全然拒絶していた。…中略…

遂に1853年6月、アメリカ艦隊は故意に長崎を避けて江戸湾に現れ、かくしてオランダ人がアメリカ委員に先立って条約を結びうる以前に日本に到着したのであった。アメリカ艦隊は全然長崎には赴かず、わが代表者は、出島におけるオランダ商館長と少しも交渉することがなかった。

(同上書 p.182~183)

ペリーはこのように、オランダの助力や関与を意識的に避けたのである。

ペリー遠征隊に参加しようとしたシーボルト

また同上書にはこのような記述がある。

ペルリ提督が司令官に任命された後、シーボルトは同遠征隊の一員として雇われんことを申し出た。彼は非常に日本に行きたかったので、自分の望みを達するために、非常に大きな権勢家を動かしたのであった。ペルリ提督は数個の理由から、殊に追放されたと一般に信ぜられている人を日本に連れ帰ったために自分自身が累を及ぼされたくないし、自分の使命の成功を危うくしたくもないために、あらゆる権勢家、最高の権勢家の推挙をも拒絶し、シーボルトを同艦隊中の如何なる船にも乗り組ますことを積極的に拒絶し続けたのであった。

(同上書 p.192)

シーボルトはペリーに雇用を断られてからも、遠征隊のメンバーであった知人に手紙を送っている。以下はその手紙の一部である。

恐らく、あらゆる提案は拒絶されるべし。さもなくば、彼等日本人は出来る限り長く、最後の回答を与えることを延引すべし。日本政府が外交的協商を延引せしむる技術を知悉し居るため、忍耐に堪えざらん。…

(同上書p.196)

ペルリ提督よ、願わくば堪忍の緒を絶つ勿れ。日本政府の異議を静かに聞き容れよ。然して、断固として、アメリカは日本の現宗教と政治とを乱さんとせざるものなることを声名せざるべからず。アメリカはそれらのものに抵触せず、平和なる協商によりて通商条約を結ぶことを主張せよ。恐らくその提案は聴かれざらんも、ペルリ提督よ、願わくば日本の善良にして誠実無知なる人民に対して敵対的示威をなすなかれ。されど、日本政府に対して暗に、彼らの都市、船舶及び人間を破壊することは意のままなるも、かくすることは心苦しき異なりと告げ、従って友好的なる処置によって十分に獲得し得る諸条件をば武力によって獲んとはせざるが故に、提案を考慮するために一年を藉さんと告げよ。

(同上書p.197~198)

このように、日本人に対する交渉の仕方などいろいろと注意点を記しているのだが、このようなアドバイスは、ペリーの日本における交渉に役立ったのであろうか。

『ペルリ提督日本遠征記』にはシーボルトの助言について次のように記している。

フォン・シーボルトが自分の勧告によって「良き効果」が生じたことを心から祝福すると言うが、このことについて言えば、我々は唯、提督が自らの方針をすでに十分に決定していたのであって、シーボルトの忠告が間に合って提督を助けることになったのではないし、その後に決定した一部の方針も彼の忠告とは些かの関係もなかったと述べれば良いのである。事実ペルリ提督はフォン・シーボルトの手紙を全然見なかったのである。

(同上書 p.199)

このようにオランダ国王の日本に対する忠告も、シーボルトのペリーに対する助言もほとんど活用されなかったのであるが、オランダがあれだけ何度も日本及びペリー艦隊に武力行使をしないことを訴えたことはそれなりに抑止効果が働いた可能性はある。アメリカは十分な準備をしていたが、オランダの忠告を無視した手前、下手な交渉をするわけにはいかなかったであろう 。

結果として、武力衝突を起すことなく日米和親条約が結ばれたのだが、その経緯については次回以降に記すこととしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、昨年(2019年)の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント