ペリー艦隊は江戸湾に向かった

ペリー提督は嘉永六年六月九日(西暦1853年7月14日*)の久里浜の会見において大統領国書を手渡し、日本側の「書簡を受領した上は立ち去るべし」と書かれた受領書を受取るとすべての儀式が終了し帰艦したのだが、その後どのような行動を取ったであろうか。

*以下和暦は漢数字、西暦はアラビア数字で記載

『ペルリ提督日本遠征記 (三) 』にはこう記されている。

提督は立ち去れよという二侯の命令にほとんど考慮を払っていないことを示すために、海岸における会見後艦に帰着するや否や、全艦隊に命じて航進させた。両候はそれを、同湾を去るための航進と期待したに違いないが、それは更に近づかんがためであった。提督は江戸の方に向かって水道を調査する決心をしたのである。即ち、非常に大きな測量事務にあてること、及び首府の非常に近くでそれを行うことは、日本政府の誇りと自負心に決定的な影響を与え、かつ大統領の信書に対してもっと深い考慮を払わしめることになるだろうと覚ったからであった。

(岩波文庫『ペルリ提督日本遠征記 (三) 』p.11)

香山栄左衛門と堀達之助が、江戸湾に碇泊した米艦を追いかけ、何度も艦隊の退去を要求したが、提督はこう返答したという。

来春もっと多くの船と人とを率いて帰航するはずだから、良い碇泊所を見つけるために三四日ここに滞在したいのだということと、麾下の船舶を繋留するために最も安全な場所を発見したいのだということ、この目的のために、同湾を測量する必要があるのだということを答えた。浦賀をためしてみたのだが、波が荒く、時々風がひどい力で吹くので、安全でないことが分かったのである。…アメリカ人は友人としてやってきたので、従ってアメリカ艦隊の適当な碇泊所を探すことに反対するのは、まったく理由のないことであると。

(同上書 p.17~18)

このようにペリーは堂々と江戸湾を三日間測量し、その後琉球に向かっている。

琉球にアメリカの貯炭場を建築

7月25日に艦隊が琉球に到着すると、ペリーはアダムス中佐に、密偵がアメリカ士官等を尾行することの禁止、交易の自由および艦船の必需品の購入する権利を認めること、石炭を貯蔵できる貯炭場として適当な物件を探すことなどを那覇市長に要請することを命じ、そして摂政の尚宏勲に対しても同様のことを書面で要請している。

7月28日に那覇の公館でその文書の回答がペリーに手交されたのだが、その内容はペリーを満足させるものではなかったという。そしてペリーはこう述べたという。

提督は立ち上がって、退出の用意をし、もし明日正午までに、自分の要求全部に対して満足な回答を貰わなかったら、二百人の兵士を上陸させて、首里に行進し、同地の王宮を占領し、事が決着するまでそれを占拠するだろうと声明した。提督はこの声明を発するとともに退出した。摂政は提督に扈従(こじゅう:付き従うこと)して入口まで来、士官全部が退出するまでそこに立っていた。提督は幕僚を従えて海岸へ帰り、直ちにサスケハナ号に帰った。

(同上書 p.45)

武器も弾薬もない琉球は、このような圧力に対しては屈するしか選択肢はなかった。翌朝にペリーのすべての要求を認める回答がなされて貯炭場の建設が直ちに開始され、ペリー艦隊が出発後間もなく完成し、500トン規模の貯炭所の稼働が開始することになるのである。

その後の幕府の動向と米大統領の国書に関する意見の募集

ペリーが退去してわずか10日後の嘉永六年六月二十二日(7月27日)に将軍徳川家慶が薨去した。家慶には十四男十三女を儲けたが、成人まで生き残ったのは四男の家定だけであったが、十三代将軍に就任したものの、幼少のころから病弱で国政を担えるような人物ではなく、幕政は老中筆頭の阿部正弘によって主導されていた。

『安政紀事』には将軍家定についてこんな記録が残されているという。

将軍は年既に三十余なれども、児童の如く、常に鵞鳥を逐回して楽しみとせられ、又豆を煮て、之を近臣に賜い、西洋小銃を輸するに及んで、其の剣付筒を取りて、近臣を追回しなどせられ、又疾ありて、政をきくこと能わず。ただ廷中僅かに儀容を失わざるのみなりと云えり

(仲小路彰『太平洋侵略史 3 』p.64)

国難の時期に将軍がこんな状態であれば、意見を聞いても意味がないことは明らかであった。阿部正弘はアメリカ大統領の国書受取りを決断したものの、当時の国内には異国排斥を唱える攘夷論が高まっていたのである。将軍がまともな人物であれば、自分が奏上し将軍の了解が得られれば、反対論を封じるには「上意である」と言うだけで十分なのだがそうはいかない。阿部は、自分の言葉で論理的に相手を説得するしかなく、攘夷論者をいかに納得させるかに頭を悩ませたのである。

そもそもアメリカの大統領国書には何が書かれていたのだろうか。

わが船舶にして毎年カリフォルニアよりシナに赴くもの多く、また我が人民にして、日本海岸に於いて捕鯨に従事するもの甚だ多し。荒天の際には、わが船舶中の一艘が貴国沿岸に於いて難破することも屡々(しばしば)なり。かかる場合には悉く、われらが他の船舶を送りてその財産及び人民を運び去るまでは、わが不幸なる人民を親切に遇し、その財産を保護せられんことを願いまた期待するものなり。…

…余らは日本帝国内には、石炭及び食糧が豊富なることを聞知し居ることこれなり。わが諸汽船が大洋を横切るに当たりては多量の石炭を焚く。…願わくばわが汽船及びその他の船舶が日本に停船して、石炭、食料及び水の供給を受けることを許されよ。これらの物に対しては、金銭または陛下の臣民が好むものをもって支払いをなすべし。またわが船舶がこの目的のため停船するを得るが如き一港を、貴帝国の南部地方に指定せられんことを要求す。…

余が強力なる艦艇をもってペルリ提督を派遣し、陛下の有名なる江戸市を訪問せしめたる唯一の目的は次の如し。即ち友交、通商、石炭と食糧との供給および我が難破民の保護これなり。

(岩波文庫『ペルリ提督日本遠征記 (二) 』p.242)

阿部正弘は大統領の国書とペリー書簡を邦訳させて、七月一日(8月5日)にこれを諸大名に回覧し、その内容について意見を募ることにしたのだが、集まった意見の多くは和親反対論であったという。

徳富蘇峰の『近世日本国民史. 第31 彼理(ペルリ)来航及其当時』に、有力大名の意見がまとめられている。

その多数は、和親反対、交通拒絶、彼もし来たらば、開戦も辞するところにあらずとの説であった。即ち、尾張、水戸、越前、長防、肥前などの諸国持大名、津、桑名、松代、南部、二本松諸藩主皆然りであった。…他島津斉彬の如く、しばらく決答を延引し、わが武備の整頓を俟って拒絶すべしという者あり。伊達宗城の如く、しばらく寛大に取り扱い、武備充実の後、強硬手段を取るべしというは、加賀、仙台、熊本の諸国主の意見であった。

而してあるいは佐倉蕃主堀田正睦(まさよし)、村松藩主堀直央(なおひろ)の如く、しばらく彼の要求を容れるべしという者あり。あるいは制限を付して交易を許すべしという掛川藩主太田資始、小浜藩主酒井忠義あり。あるいは長崎に限り交易を許すべしという筑前国主黒田長傅(ながひろ)、津山藩主松平齊民(なりたみ)、忍藩主松平忠国あり。あるいは拒否を明言せざる芸州の浅野齊粛(なりたか)、彦根の井伊直弼、足守の木下利恭(としやす)あり。而して彼の要求を許容すべしと明言したるは、中津藩主奥平昌服(まさもと)、郡上藩主青山幸哉(ゆきしげ)にすぎなかった。その奥平昌服さえも、貿易を米国に許すを以て、日本の太平を保持する所以とし、他国より貿易を求むるに際しては、米国をして、これを拒絶せしむべしというにあり。

(徳富蘇峰『近世日本国民史. 第31 彼理来航及其当時』p.264~265)

阿部正弘は幕臣や有力大名だけでなく、一般庶民にまで意見を広く求めたという。また、朝廷にも大統領の書簡訳文などを進奏している。

阿部はこの天下の一大事にあたり、何等決断する見識も意志も持ち合わせなかった。政治家が幅広く意見を聴くことは今のわが国でも珍しくない話だが、責任を持つ立場にない人々を集めていくら議論して結論を導こうとしても、自分で決断する強い意思を持たなければ政治家の力は弱くなるだけだ。結果として、阿部のやり方は幕府の権威を下げることに繋がったと評価されている。

徳川斉昭の意見

幕臣や有力大名の中には、阿部がアメリカの国書を受取ったことを問題視する者も少なくなかった。阿部は反対派を鎮めるために、反対派の重鎮である水戸藩の第九代藩主・徳川斉昭を説得して海防参与として幕政に関わらせることとした。斉昭は七月八日に『海防愚存』を提出し、攘夷・決戦により背水の陣を布くことが有利であると述べた後、①国民の結束と倹約励行すべきこと②武道の奨励③オランダからの軍艦・武器購入の必要性④大砲の設置⑤湾岸の要所に守備隊の派遣を主張した。

しかしながら、阿部正弘は徳川斉昭とは異なる考え方の持ち主であり、堀田正睦、川路聖謨(としあきら)、岩瀬忠震(ただなり)、勝海舟ら開明派の幕臣や藩士たちを厚遇したため、徳川斉昭が提出した案は大幅に修正されることが多かったという。

戦後GHQによって焚書処分された高須芳次郎 著『光圀と斉昭』という本に、徳川斉昭の意見がどの程度幕府に採用されたかが記されている部分がある。

概ね幕閣に定見なく、かつ阿部閣老は、聡明・老練ではあったが、剛毅・果敢の力に欠けたから、非常時の宰相たるに、ふさわしからぬ弱みもあった。こんな具合で斉昭の幕府顧問時代は、決して得意の秋ではなく、寧ろ失意にちかかったが、それにしても、斉昭が政治上、最善をつくし、阿部内閣を指導した功労の少なからぬものがある。

時に幕府は、斉昭の建議に刺激されて七月十四日(嘉永六年)質素倹約令を発し、兵士戎服の制を設けた。同十五日には西城土木の献金を許して、武備の費用に充当させ、相当、部分の上では、緊張・刷新の意を示したけれども、概ね枝葉・末節にちかく、斉昭が最大眼目とした外交の根本方針――和戦の決には一向触れない。(この月二十二日、幕府は将軍の喪を発表した)

(高須芳次郎 著『光圀と斉昭』潮文閣 昭和18年刊 p.224)

「和戦の決」というのは、異国との外交上の態度として、和を重んじるか戦いを主とすべきかをあらかじめ決めよ、これが決まらなければ方策が立たない、という意味だが、幕府はその結論をあいまいにしたのである。それは、武備のうえでアメリカとの大きな格差があり、思い切った強硬策に出ることが難しかったという事情がある。一方で、斉昭はこうも述べている。

一時の平和を求めて、日本国体の尊厳を冒涜するのは、その害、戦争よりも甚だしいものがある。

(同上書 p.225 )

安易な妥協を続けて富を毟り取られ続けるよりかは、理不尽な要求をする相手に戦いを挑んで、相手に侮られないようにすることが重要だとの考えだが、それも一理ある。事実イギリスを警戒しなかったインドは戦争で敗れる以上にひどい目に遭ったことはこのブログで書いた。 しかしながら、わが国に善戦できるだけの力がなければメキシコのように領土を奪われてもおかしくないのだ。

斉昭は、その後わが国が締結した日米通商条約や日露通商条約の締結にも強硬に反対したのだが、この点については、後日書くことに致したい。

ところで幕府はその後、国防力を高めるための施策を相次いで実施している。

七月二十一日には江川太郎左衛門に江戸防衛のための洋式の海上砲台の建設を命じ、品川沖に一定の間隔で砲台を築造する工事が開始された。一番から三番までの台場は安政元年四月に竣工し、佐賀藩で作らせた洋式砲を設置したのだが、ペリーが二度目の来航の際にはそれを見て横浜まで引き返したという。この砲台は一度も火を噴くことがなかったのだが、砲台を設置した効果があったことは間違いがない。その後第六台場までが完成したが、それからあとの工事は中断されたのだそうだ。

また八月十五日に、幕府は大船建造の解禁令を下している。

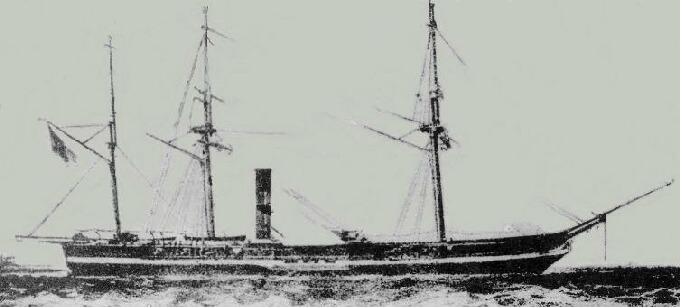

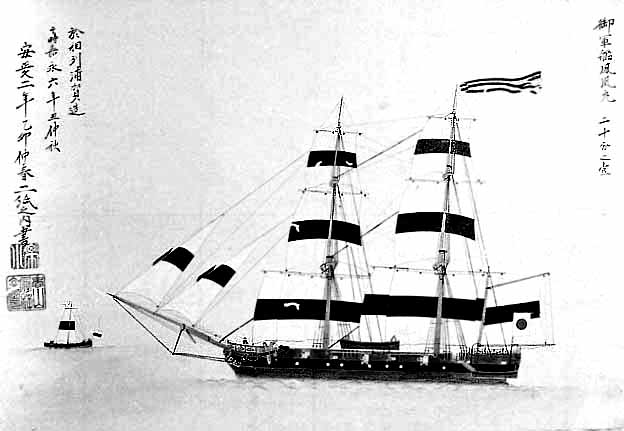

江戸幕府が五百石積み以上の軍船の建造を禁止する「大船建造の禁令」を制定したのは第三代将軍家光の時代だが、それを解禁し、さらに各藩に軍艦の建造を奨励している。また幕府自らも洋式帆船鳳凰丸を起工し、オランダへの艦船発注も六月十九日に決めている。

方針があいまいなままに、ペリーが再来すると宣言した嘉永七年(1854年)の四月か五月までに、幕府もそれなりに国防力強化に取り組んでいたのだが、二度目のペリー来航は予想外に早く到来することとなった。この点については次回の「歴史ノート」に記すこととしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント