堀田正睦邸におけるハリスの大演説の効果

前回の「歴史ノート」で、タウンゼント・ハリスが安政三年七月二十一日(1856/08/21)に下田に来航してから一年三ヶ月以上経過してようやく江戸で通商条約交渉ができるチャンスが訪れ、将軍に謁見し大統領親書を捧呈したのち、老中首座の堀田正睦邸にて二時間に及ぶ演説を行ったことを書いた。

彼は世界の情勢から説き起こして、通商開始の必要から、そのために多くの港を開くことの急務を説き、さらに他国の強大な艦隊が渡来しないうちに、米国と条約を結ぶことの利益を強調した。

戦後GHQにより没収廃棄された今野幸助 著『太平洋は叫ぶ』にはこの時のハリスの演説についてこう述べている。

事実、このハリスの渡来が、これより五年遅れていたならば、上述の如く、日本の門戸はシナ侵略(1860年の北京条約)を終えたイギリスの手によってなされ、日本が如何なる相貌を呈したであろうか、後の鹿児島砲撃、下関砲撃等における英国の態度をもってみて、ある種の戦慄を感ぜずにはいられないのである。

彼はまた、アヘン輸入の禁制を布くことも忠告した。この剴切(がいせつ:適切)な国際情勢の説明、通商条約へのやむなき道をも説示したハリスの勧説は、比較的西洋事情に明るかった堀田閣老によって非常な興味と注意とをもって聴かれたし、またハリスの誠意と熱情はその言辞態度の上に表れもしていたので、閣老は十分、将軍にその意を伝え、考慮すべき由を告げ、深くその好意を謝してこの二時間にわたる会見は終えたのであった。

ハリスの演説によって覚醒された徳川幕府は、その後土岐丹後守、川路聖謨、井上信濃守、岩瀬肥後守などの外国掛をして、ハリスとの通商談判をなさしめた。通商談判といっても日本ではその経験はなく、したがって後年大隈重信候すら「当時は条約、条約と言っても何が日本に有利で、どの点で不利なのか一向わからず、不利な条件があっても、これでいいと思ったりしていたものだ」と言っている程であるから、当時の閣老連が何を談判すべきかであるかも知らず、ただ己の直感に信頼して、「ハリスは悪い男ではない」とみて、一切の通称草案の起草を依頼したのであった。まず交渉にあたって、岩瀬はハリスに向かって、「貴下は国命を奉じてわが国に来たり、わが国の為に誠意を以て事を議すべしと閣老に言明せられた。我々全権委員は貴下の公平誠実に信頼するのであるから、まず日本に利益ある草案を稿して言明偽りなきを明示されたい」と言ったものであった。思えば危険極まる話であったが、この直感は必ずしも外れてはいなかった。

(今野幸助著『太平洋は叫ぶ』新東亜社 昭和15年刊 p.25~26)

イギリスはなぜ恐れられていたのか

著者の今野幸助氏は、もしこの時期にハリスという人物が来なかったら、わが国はシナ侵略を終えたイギリスと通商条約を結ばされていた可能性を示唆しているが、イギリスによって開国させられていた場合は、その後のわが国の歴史はどうなっていたのであろうか。

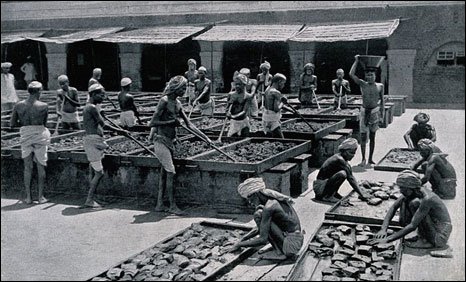

イギリスがインドや中国にいかにひどいことをしてきたかについては、戦後のわが国の教科書などにはほとんど書かれていないのだが、以前このブログで記した通り、イギリスは植民地のインドを世界最大のアヘンの生産基地とし、イギリス商人はこの有害な物質をインドのほかシナ等の世界各地に売りまくり、多くの人々をアヘン中毒にさせて莫大な利益を得ていたのである。

1837年には清国のアヘンの輸入が三万箱にも及び、その代銀が同国の輸入総額の過半に及んでいた状況を改善させようと考えた宣宗は、湖廣総督林則徐を欽差大臣に任じ、これにアヘンの輸入取締りに関する一切の権限を委任した。

1839年林則徐は広東でアヘン二万二百八十三箱を没収して廃棄し、イギリス人の退去を命じたのだが、イギリスは1840年に東洋艦隊を派遣して清国軍を圧倒した(アヘン戦争1840~42年)のである。1842年に南京条約が結ばれて、清国が上海など五港を開港し、香港島の割譲のうえ、賠償金21百万ドルを支払うことが決定したのだが、問題のアヘンの輸入はその後も相変わらず続けられたのである。さらにイギリスは1843年に治外法権、関税自主権の喪失などを認める不平等条約を清国と締結している。

また、1856年に清の官憲がイギリス船籍を名乗る中国船アロー号を臨検し、中国人船員を逮捕したのだがイギリスの広東領事・ハリー・パークス(後の駐日英国公使)が、英国の主権内に入って臨検し船員を逮捕したことに抗議し、報復として清船を略奪させ、砲台を奪い、広東城を砲撃した(アロー戦争 1856~60年)。

清は返報として居留地の英館を焼打ちすると、英国は仏国と共同で軍隊を送りこみ、英仏軍は廣東市を陥れると英仏露米の全権大使連盟により北京政府に対して条約改正交渉を求めている。清の回答に不満を持った英仏連合軍は、さらに天津まで軍を進めたのである。

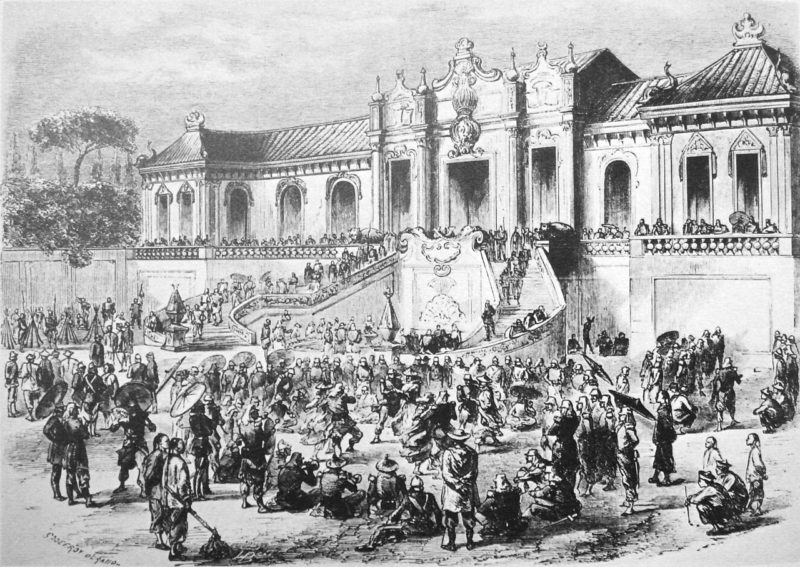

清政府は和を乞い1858年に天津条約が結ばれ、賠償金の支払い、外交官の北京駐在、貿易の自由と治外法権、漢口など十港の開港などが決定したのだが、1859年に清が条約の批准を拒絶し砲撃を仕掛けたために英仏艦隊は上海に引き返し、1860年に英仏連合軍は天津を略したのち北京に進撃し、円明園で壮麗な美術品・工芸品、金塊などを掠奪したのち建物を砲撃して焼き払っている。清は降伏し同年に北京条約を結び、天津の開港、イギリスに対し九竜半島の割譲、苦力(クーリー)貿易*を公式に認めさせられているのだが、調停に入ったロシアに対しても清露両国の雑居地であった外満州(現在の沿海州)の譲渡を呑まされている。

*苦力貿易: 19世紀から20世紀初頭にかけての、中国人・インド人を中心とするアジア系の低賃金労働者。黒人奴隷に代わる労働力として売買された。

このようなならず者国家であるイギリスが、当時幕府に対し開国を迫ろうとしていたのだが、ハリスが下田に到着してわずか2か月後にたまたま清国兵がアロー号を拿捕する事件が起き、それが戦争に発展して英国艦隊がわが国に条約交渉に来航することが遅れたことは、わが国にとっても、またハリスにとっても幸運であったというしかないだろう。

ハリスは英仏が日本を侵略する可能性を指摘して友好的なアメリカとの条約締結を迫り、幕閣の大勢も英仏の艦隊が襲来する前に、アメリカと通商条約を結ぶことを勧めた。冒頭に引用した『太平洋は叫ぶ』の一節にあるように、もしわが国の最初の条約交渉相手がアロー戦争の勝利のあとのイギリスであったとしたら、わが国が戦争に巻き込まれていた可能性は小さくなく、敗北して清国と同様に屈辱的な内容の条約を結ばされていてもおかしくなかったと考えられるのである。

ハリスとの条約交渉

次に日米の条約交渉スタンスはいかなるものであったのか。前掲書にはこう記されている。

ハリスはよくわが国を蔑することなく、比較的正義の国使節に適わしい態度をもって終始し、その起草案が、井上、岩瀬全権によって塗抹され、完膚なきまでに改竄されることを敢えていとわず、異習行われざるところとして枉(ま)げて日本全権の意に従った部分が多かった――と彼が、晩年岩倉使節一行が欧米訪問の節、米国に於いて使節一行に語ったと言われる。殊に関税については、日本の収入多からんことを計り、自由貿易の本則に従って平均二割とし、英仏使節の渡米前にこの前例を作らんとして調印を急ぎ、日本をしてよく、英仏の恫喝にたえしめんとしたと語り、税率とアヘン輸入禁止は実に条約の要目であった。しかるに、せっかくの心入れも数年を出でずして、税率は清国と同一率となったのは遺憾であると彼が語ったのであった。これには多少のおまけはあるとしても、事実として首肯されるところである。

(同上書 p.31~32)

このようにハリスは日本が有利となるように心がけ、日本側の全権もいろいろ注文したことは実際の条文を読めばわかる。例えば第八条はアメリカ人の宗教の自由に関する条項だが、面白いことが書かれている。

「日本にあるアメリカ人、自ら其国の宗法を念し、礼拝堂を居留の場の内に置も障りなし、其建物を破壊しアメリカ人宗法を自ら念ずるを妨る事なし。

アメリカ人、日本人堂宮を毀傷する事なく、又決して日本神仏の礼拝を妨げ、神体・仏像を破る事あるべからす、双方の人民互に宗旨について争論あるべからす」

幕府はアメリカ人の信教の自由を認め、礼拝堂などの破壊はしないし、アメリカ人も寺社仏閣や仏像などを破壊するなというのだが、戦国時代に宣教師の教唆により、多くの寺社や仏像がキリシタンによって破壊された経緯から、後段の文章が日本側の希望で付け加えられたのであろう。

またアヘンの禁止については第八条に明記されている。

「アヘンの輸入厳禁たり、もしアメリカ商船三斤*以上を持渡らば、その過量の品は日本役人是を取上べし」*1斤:600グラム

アヘン輸入禁止条項については、堀田正睦邸における二時間に及ぶ演説のなかでハリスが入れるべきだと語ったのだが、少なくとも最初の相手国がイギリスであれば、このような提案がわが国になされることは考えにくい。

なぜ勅許を得ないままに条約が調印されたのか

日米条約の談判が終了して双方の合意が得られると、堀田正睦は孝明天皇の勅許を得て世論を納得させた上での通商条約締結を考えた。堀田は岩瀬忠震を伴って安政五年二月五日(1858/1/25)に自ら上京し条約勅許を得るよう尽力したのだが、京都は尊王攘夷の中心地で少壮公家が抗議の座り込みを行うなどの抵抗があり、三月二十日(5/3)に孝明天皇は条約締結の提案を拒否している。その後も堀田らは知見の公卿を頼って手をつくしたが勅許は得られず、事情を下田にいたハリスに告げて調印の延期を申し出ている。

その頃、第十三代将軍・徳川家定の病状が悪化し、次期将軍として紀州藩主の徳川慶福(後の徳川家茂)を推す南紀派と一橋慶喜を推す一橋派の対立が激しくなっていた。堀田正睦は一橋派であったのだが、天皇の条約勅許獲得に失敗したことから南紀派が勢いを増し、四月二十三日(6/4)に彦根藩主の井伊直弼(南紀派)が大老に就任している。

それから二ヵ月後、下田に戻っていたハリスに重大ニュースがもたらされてた。米艦ミシシッピー、米艦ボーハタン、露艦アスコリドが相次いで下田に入港し、それぞれがもたらした情報を総合すると、アロー戦争で英仏連合軍が清国に大勝利し、天津条約を締結した。その後その勢いで日本に迫ってくるとのことである。ハリスはこの情報を幕府に伝えるために直ちに神奈川に向かった。清沢洌 著『日本外交史. 上巻』にはこう解説されている。

(ハリスは)幕府当局者に会見を求めた。旧知の下田奉行井上清直、目付岩瀬忠震が応接すると、ハリスはさらに詳しく極東の形勢を述べ、二国(英仏)がその余威を駆って日本に来るのは明瞭で、既に戦艦を清国の海岸に集めている。そうなると日米条約に規定する条款では満足せず、過大な要求をするであろう。日本は今に於いて日米条約に調印することが、日本のために絶対必要であると説いた。

ハリスの申し出の意図の中には、条約締結の功を他に奪われては、三年来の努力が水泡に帰すとの疑念もあったのは疑いないが、しかし事実はまさにその通りだ。現に露国使節プチャーチンを乗せた軍艦アスコリドも下田に来ている。幕府としてはハリスの申し出に応じる以外に道がないことはわかっていたが、さらばとて勅許を得ないで調印を断行する決断がつかなかった。大老の井伊直弼は勅許を経ざる内は断じて調印すべからずという論者だったが、これに賛するものは若年寄・本多忠徳越中守のみであった。そこで一方には已むを得なければ調印も可であるが、出来るだけの遷延策を外交掛に命じた。この時かれは開港の已むを得ざることを覚り、一旦拒絶して永く国辱を貽(のこ)さんよりも、勅許無くして調印するの責任を一身に負うて国土を保全するの優れるを決心したのである。すでに勅許を奏請して置きながら、遂に無断調印したことは、もとよりその責任大である。ただ問題は、他の何人かが局に当たらば、この外に方法があったかどうかである。

(清沢洌 著『日本外交史. 上巻』東洋経済新報社 昭和17年刊p.81)

井伊が「已むを得なければ調印も可」と答えたことから、井上、岩瀬の両名は神奈川に引き返し、安政五年六月十九日(1858/7/29) にハリスとの間に日米修好通商条約を調印している。

勅許を得られぬまま条約調印が行われた責任を取り直弼は大老辞職の意思を漏らしたが、側近は「今辞職すれば一橋派を利するだけである」と引き止められ、六月二十三日(8/2)には条約調印を推進した一橋派の堀田正睦、松平忠固の二老中を罷免している。また、ハリスと交渉し、条約の調印に立ち会った井上清直、岩瀬忠震も一橋派であったために、のちに左遷されている。

度重なる偶然により締結に至った『日米修好通商条約』

日米修好通商条約は多くの偶然が重なって調印に至ったことは記憶されてよい。

安政三年の来航時に下田奉行に領事の駐在を断られたハリスは、なんとか玉泉寺の滞在を許されたが、大統領から命じられていた通商条約交渉に入るのに一年三ヶ月も待ち続けている。もしアメリカの条約交渉の全権がハリスでなかったら、途中で帰国していてもおかしくなかったし、その場合は条約締結には至らなかったであろう。

その間オランダからはイギリスが条約交渉に日本に向かう情報が伝えられたが、たまたまシナでアロー戦争が起こり、英国艦隊が日本に向かう可能性は一旦遠のいた。この戦争が起こらなければ、ハリスが下田に滞在している間にイギリスが軍艦を引き連れて条約交渉にやって来た可能性が高い。

一方、幕府では老中・阿部正弘をはじめ幕閣は、通商条約の締結については消極的であり、ハリスの出府を長い間認めてこなかったのだが、たまたま阿部が死去して堀田正睦が幕府の主導権を握ることとなる。堀田は外国掛の井上清直、岩瀬忠震の進歩的意見を容れ、ハリスを将軍に謁見させることとした。説明を聞いて堀田は井上、岩瀬らに条約交渉を開始させ、ようやく条文が完成したが、調印する前に勅許を得ようとしたところ孝明天皇に却下されてしまった。

当時将軍継嗣問題の対立が激化していて、堀田が勅許を得ることに失敗したあと、紀南派の井伊直弼が大老に就任して幕府の主導権を握ったのだが、条約交渉の主要メンバーである堀田正睦、井上清直、岩瀬忠震は一橋派であった。

たまたま、下田にいたハリスにアロー戦争で英国が大勝した情報が入り、英艦隊が日本に向かう可能性が高まり、事態が一気に動いて無勅許のまま条約調印に至るのだが、その後井伊大老は条約交渉に携わった堀田、井上、岩瀬ら一橋派を左遷しているのである。

実際にはアロー戦争は天津条約締結で終了せず、その後も戦争は三年近く続いたのだが、もし井伊大老の就任が早くて一橋派の排除がもっと早く行われていたら、あるいはアロー戦争の情報を入手するのがもっと遅かった場合は、条約勅許が取れないためにこの条約が日の目を見なかった可能性が高く、その場合は数年後にイギリスが軍艦を派遣して、圧倒的武力でわが国の開国を迫ってきてもおかしくなかったと思うのだが、みなさんはどう考えられますか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント