前回の「歴史ノート」で支那の排日運動が始まって以降日貨排斥が行われることになり、そのやり方が次第に過激になっていったことを述べたが、昭和十年(1935年)以降になると排日運動は次第に局面が変わっていくことになる。

北支問題を契機に抗日運動が爆発した

今回も長野朗の『民族戦』(GHQ焚書)の内容を紹介させていただくこととするが、文中に出て来る宋哲元は馮玉祥の子分で蒋介石と対立していた軍人である。

北支問題が起こるや、日貨排斥に代わって対日宣戦の叫びが到る所に挙がった。昭和十年の暮頃から十一年に入っては、支那人の対日空気は、北から南まで非常に悪化し、従来比較的に良かった北支さえ険悪になった。宋哲元の二十九軍の空気は悪化し、山西は中央支持となり、山東の態度も怪しくなった。民衆の態度は日本人に対して露骨に敵愾心をあらわし、官憲は日本人の旅行者に対してほとんど交戦国民扱いで、その一挙一動は憲兵によって監視された。支那人の細君となっていた日本夫人は続々離婚されて帰国した。支那人は傲語して言う「現在吾人に残された問題は一つしかない。それは何時日本と戦うかということである」と。彼等は映画やその他の方法で、支那は日本と戦っても始めは負けるが最後には勝つという宣伝を普遍的に大衆のあいだに繰り返した。そうしてこの戦争は支那四億萬民の存亡にかかる民族戦だとなした。かくて支那全国に漲るものは抗日救国の空気であった。

長野朗『民族戦』柴山教育出版社 昭和16年刊 p.255~256

支那のマスコミや映画などが日本に対する敵愾心を煽り続け、右翼から左翼に至るまで、学生も農民も労働者も商人も、支那人の誰もが抗日一色に染まっていったのである。抗日運動が爆発するきっかけとなった「北支問題」については戦後のわが国の歴史叙述ではほとんど無視されているのではないかと思う。

わが国が国際連盟を脱退したのは昭和八年二月の事だが、その後日満軍による熱河討伐で支那兵は簡単に敗れ、張学良が失脚したあと蒋介石は満州を一旦放棄して江西省の共産党軍と戦うことに専念していた。しかしながら蒋介石は満州をあきらめていたわけではなく、米露の接近を図って日満両国を苦境に陥れる工作をしていたことは以前このブログで書いたのだが、昭和十年になると満州国熱河省の非武装地帯で、匪賊団が掠奪行為を繰り返すようになり、支那官憲にいくら取締りを要請しても匪賊を捕縛しようともしなかった。蒋介石は表向きには日支共存共栄を説くのだが、このような匪賊を泳がせているのもまた国民政府であることは疑いようがなかったのである。

上の画像は昭和十年五月三十日の大阪朝日新聞だが、その記事によると、最近続出する満州内部に対する支那の陰謀や対日テロ行為は明白なる停戦協定違反であり、かかる行為が今後起こるようであればわが国は自衛行動をとることを支那側に通告したと書かれている。

そういう場合にこの国は、わが国に圧力をかけるために大国の干渉を求めることが昔から良くあることなのだが、支那からの支援要請を受けた英国は即座に断ったことが六月十六日の大阪毎日新聞に報じられている。しかしながらこの国は簡単には引き下がることなくその後も英米に泣きつき、英国は日支双方で友好的に解決を図れと回答し、日本の自重を要請するに留めている。ところが、米国は支那の要請に乗ったのである。

米国のコーデル・ハル国務長官は国際条約尊重を強調して暗に日本が国際条約に違反しているような声明を発表したのだが、十二月十五日付の大阪朝日新聞によると、そもそも不戦条約を起草したフランク・ケロッグは、わが国は国際条約に違反していないことを明言している。

思うにハル国務長官はどんな内容であれ日本を叩く口実が欲しかったのではないだろうか。この人物はのちにわが国が絶対に飲めない内容の交渉文書(ハル・ノート)をわが国に提示して、わが国が第二次世界大戦に参戦を決断させた人物なのだが、米大統領フランクリン・ルーズヴェルト、英首相ウィストン・チャーチル、GHQ最高司令官ダグラス・マッカーサーと同様に、ハルもまたフリーメーソンのメンバーであったことは単なる偶然だとは思えない。

抗日運動の拡大

支那で抗日の動きが大きくなっていったのは、ハル国務長官がわが国を暗に批難した声明を出したあとのことである。

長野の『民族戦』には、大正八年に北京大学学生が起こした「五四運動」から支那の排日運動が始まったのと同様に、一九三五年(昭和十年)の年末に北京大学生が抗日運動の口火を切り、それがきっかけになって全国に広がっていったことを書いている。

大正八年に北京の大学生が排日の火を点じたと同じように、昭和十年末に至り、北京の大学生により再び抗日の火が点じられ、それが忽ち上海の学生界に飛び火し、全国に蔓延し共産系の指導の下に全国的な抗日宣伝が行われた。その後次から次へと起こって来た問題は、すべて抗日の気勢を煽る種子となった。

日本の北支増兵と密輸問題では、国民政府も民間の商人も、学生もこれに反対した。昭和十一年の夏に、廣西から乗り出してきたために、全支に漲っていた抗日空気に気勢を添えた。彼らは抗日宣言を発表するとともに、廣西軍を抗日救国革命軍と改称した。抗日の気勢が揚るとともに、従来に見られない邦人の生命財産に危害となり、昭和十一年の八、九月ころに至り、抗日テロが到るところに起こり、その主なるものでも十七、八件に達し、彼等の凶弾に倒れた邦人も少なくなかった。そこに十一年の十一月に綏遠問題が起こり、支那の抗日運動が最高潮に達せしめた。

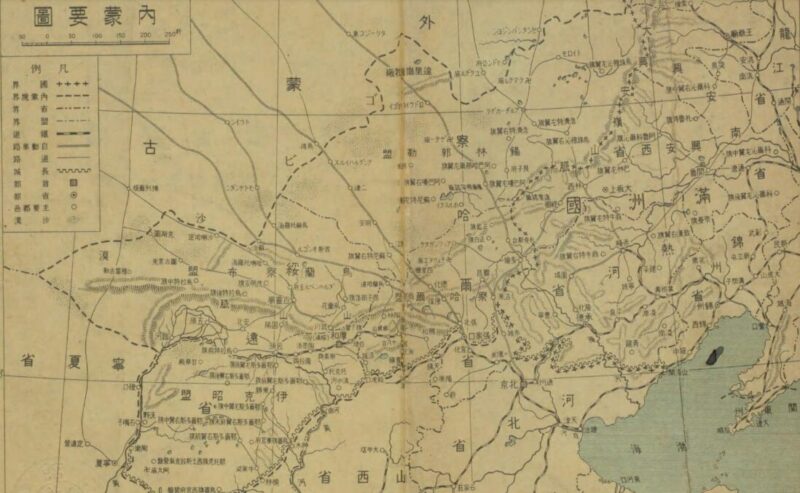

綏遠問題は徳王一派の内蒙古自治運動で、支那側の不誠意に対し、武力により蒙古統一の目的を達せんとするや、蒋介石は山西、綏遠軍に次ぐ中央軍を以ってし、八万の大軍を送って綏遠に進出した。然るに支那側はこれを抗日の宣伝に利用し、恰も日本軍の後援ある如く誣い「綏遠失われて西北なく西北失われて支那なし」と呼号し、全国民に対して民族戦のために蹶起を促した。ために支那全国の各都市農村までも起ち上がり、学生は前線服務隊を設け、各地から義捐金及び物品の寄与は続々として集まり、一日間絶食して食費を寄付し、或いは一週間暖を取らずして薪炭料を寄付するもの全国に亘り、囚徒、乞食、妓女に至るまで続々献金し、新聞紙は全紙面を割いて大々的に書き立てた。

同上書 p.256~258

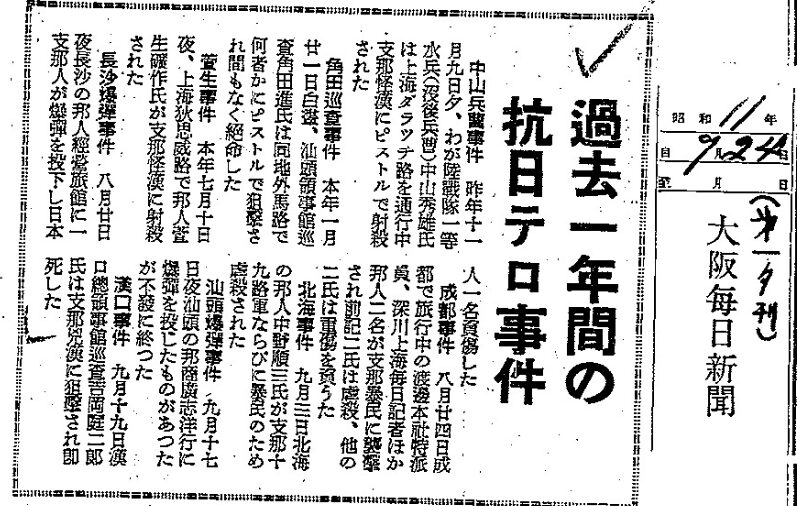

昭和十年から邦人が抗日テロの犠牲になる事件が発生しているのだが、昭和十一年になると八月、九月あたりからテロ事件が急増している。

上の画像は昭和十一年九月二十四日の大阪毎日新聞だが、その後も各地で邦人を狙ったテロ事件が何度も発生していることは言うまでもない。「神戸大学新聞記事文庫」で「抗日」と検索し、昭和十一年の記事を探ると多くの記事を見つけることが出来る。

綏遠事件と西安事件

また内蒙古では、蒙古人が自治を求めて起ち上がっている。一九三六年(昭和十一年)八月に傳作義率いる支那兵により僧兵や無辜の蒙古人三百余名が虐殺される事件(メルゲン・スム事件)が起き、蒙古人が激昂して徳王らが支那と戦うために軍政府を組織して内蒙古自治を実現するために起ち上がって戦ったのだが、これを「綏遠事件」あるいは「綏東事件」などと呼んでいる。

この事件に関して『動く蒙古 (アジア歴史叢書 ; 第3)』(GHQ焚書)には次のように解説されている。

(国民政府は)直ちに綏遠軍、山西軍の他、三十万の中央軍を派遣し、蒋介石自身太原に乗り込んでその指揮に当たった。蒙古軍如何に精鋭なりといえ、数において比較にならず、武器も旧式である。蒙古軍の形勢は日に不利であった。この時西安事変が勃発し、支那軍の士気は頓に衰えた。これに乗じて蒙古軍の進撃が予想されたが、十二月徳化で行われた徳王、李守信、王英及び内蒙各旗王公、代表等の緊急軍縮会議では、監禁された蒋の立場に同情し、張学良と共同戦線を張るべからざる所以を説いて、内蒙古軍の軍事行動中止を決議した。

この内蒙古の誠意に対し、中央側はこの戦争を民族戦の第一声とし、蒙古軍の背後に日本ありとし、蒙古の停戦を国民政府の勝利、これこそ最初の対日戦争の勝利であると宣伝した。傳作義は民族的英雄に祭り上げられ、綏遠山西の防備は更に強化された。一方西安事変は国民党共産党再合作の端緒となり、陝西北部によった共産軍はその鋭鋒を山西、更に内蒙古に及ぼしはじめた。

有高巌, 青木富太郎 共著『動く蒙古 (アジア歴史叢書 ; 第3)』目黒書店 昭和16年刊 p.155~157

西安事件が起きたのは十二月十二日であったのだが、そのあとで蒙古軍が軍事行動を中止した話は知らなかった。西安事件で蒋介石が監禁されたことで支那軍の士気が衰えていたことは確実で、もし蒙古軍がこの機に乗じて攻撃すれば相手に相当なダメージを与えることが出来た可能性が高かったのだが、蒙古軍は戦うのを止めてしまった。この経緯につき、村田士郎著『混迷支那の全貌』(GHQ焚書)には、次のように記されている。

綏東地方は、陝西省西安の地とは相当の距離であるが、しかしもしこの機に乗じて蒙古軍が積極的行動を開始すれば、綏遠軍は腹背に敵を受け、大混乱に陥る怖れがあるのである。

蒙古の進撃を、日本の使嗾と観ている国民政府及び諸国はそれを予期していたが、徳化の蒙古軍の司令部は、突如として声明を発し「西安事件は共産党の陰謀である。防共のために国民政府と協力することを希望する蒙古軍は、かかる陰謀によって全支を混乱に陥れることは反対であるから、この際進撃を停止し、事件の速やかなる解決を待つ」と言い、同時に全軍に対して、綏遠軍攻撃の停止を命令したのである。

さらに二十二日正午、総司令部はその声明を強調する第二の声明を発して、国民政府の猛省を促した。その大要は、

「世界人類の共通の敵である共産主義の排撃については、綏遠山西の各当局も我々と同一意見であることを確信する。従来所謂防共の熱意と手段に於いては我々と一致せざるものもあり、遂に戦火を交えるに至ったが、今次西安事変を動機として、今や中国は、容共と排共の二大分野に分かれるに至った。かくの如き次第に立ち至った以上、我々は暫く矛を収めて綏遠及び山西の自覚を促すとともに、その目的である排共工作に協力する覚悟である。もし綏遠、山西当局にして当軍の進撃中止を以て、却ってその裏面に何らかの策謀ある如く邪推し、或いは当軍の力を過少に評価し、依然として従来の態度を持続し、大乗的防共の共同工作を拒否するに於いては、我々は断乎再び矛を取って猛省を促さんとするものである」

というのであった。だが、蒋介石の生還によって事件は解消した。中央の政情に多少の変化は免れないとしても、国民政府対蒙古軍の関係は依然として変わらない。変わらないばかりか、むしろ今後一層に悪化するであろうことが想像されている。

村田士郎著『混迷支那の全貌』軍事出版社 昭和12年刊 p.15~17

内蒙古の徳王が起ちあがったのは蒙古の独立というよりも反共のためであったのだが、西安事件が起きたあと、これから中国が容共となるのか、排共となるのかを見極めずにこのまま戦っては、容共勢力を喜ばすことになるやもしれず、当面は矛を収めることとしたということのようだ。ところが支那はまるで日本軍に勝利したかのごとく宣伝したという。

長野は続けて綏遠事件についてさらにこのように書いている。

支那側では恰も日本軍と戦って勝ったかのように宣伝したので、支那民衆の気は傲り、日本を軽侮するに至り、支那側の宣伝は百パーセントの効果を呈し、抗日の気勢は一挙に高揚された。綏遠問題は実に抗日に一大転換を与え、戦士は民族戦の英雄として全国民の賞賛の的となり、且つ日本に対する自信力を得たため、従来の受動的消極的態度から、一変して積極的となった。そこにその年の暮れに西安事件が起こり、蒋介石は膝を共産党に屈し、共産党不討伐と抗日戦の実行を承諾して漸く免かれ、第二回の国共合作と抗日統一戦線が成立し、支那の抗日態勢が成った。

長野朗『民族戦』p.258~259

第二次国共合作が成り、翌一九三七年二月十五日に開かれた国民党三中全会では対日積極策が宣言され、抗日意識はいよいよ高まった。北支那には南方にいた共産党員が大量に入り込み、一方張学良は満州の失地を回復しようと動き出している。排日の空気は一段と激しくなり、その状況下で七月七日に北平(現:北京市)西南方向にある盧溝橋で日本軍に向けて実弾が撃ち込まれる事件が起こり何度か小規模な戦闘が繰り返され、この盧溝橋事件が結果として支那事変のきっかけとなった。また七月二十九日には河北省通県(現:北京市通州区)で二百人以上の日本人・朝鮮人居留民が虐殺される通州事件が起きている。

日本人が虐殺された話は他にいくつもあるのだが、戦後のわが国ではこのような話がメディアで採り上げられることはなく、教科書や通史でも解説されることがない。このような歴史をいくら学んでも、本当に何があったかを知ることは不可能である。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント