朝鮮の人々

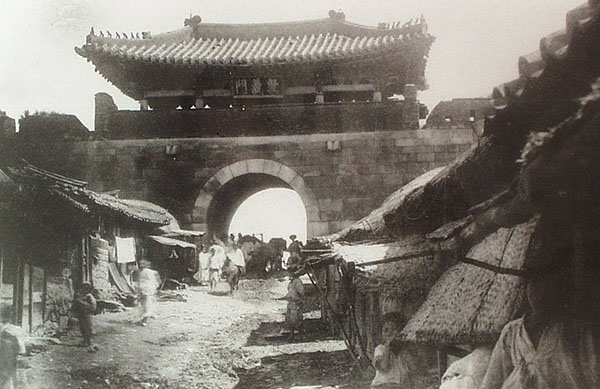

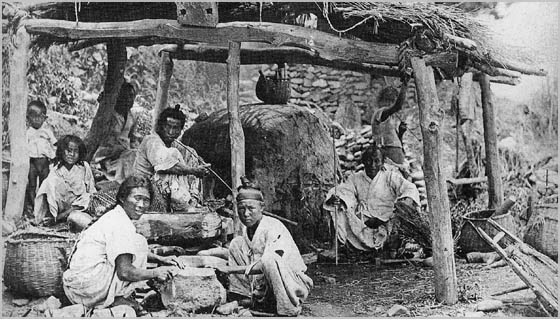

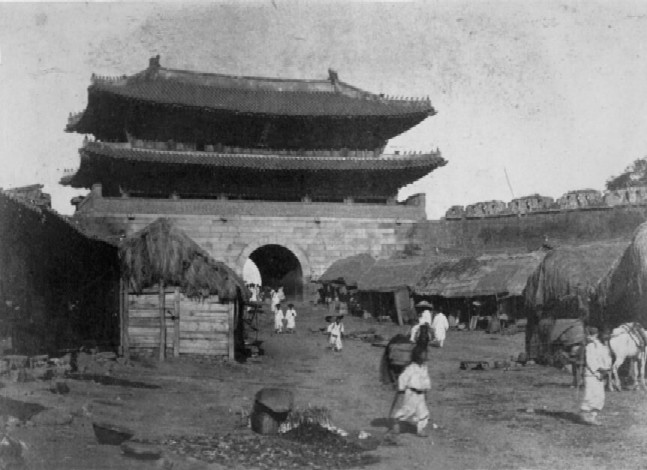

前回の「歴史ノート」で朝鮮の山は禿山で、河川は治水工事が施されず大雨が降ると洪水の危機に曝されていたことなどを書いたが、基本的にこの国の為政者は多くの人々が生活するのに必要なインフラを整えるという考えが乏しかったようである。もちろん道路も舗装されておらず、上下水道設備もない。荒川五郎によると、この国では雨が降ると人々は働かなかったという。

●雨の降る日には仕事はしない方で、又寒い日など終日(ひねもす)家の中で、遊惰にふけり雑談して、人の責務とか、勤労とか、時間の大事な事など更に観念は無いらしい。

●もっとも雨天に仕事をしないのは、…雨が降ると田や道路も皆水になるのであるから、仕事をしようと思っても出来ない有様で、自然雨の日は仕事はしないことに習慣がなったものであろうか。

●したがって朝鮮には雨具の用意が極めて少ない。ほとんど無いというてもよい。笠とか傘とかいうものもない。ただどちらともつかない極小さな小児の弄物(おもちゃ)みたいな油紙で拵えたのであって、これはただ笠すなわち冠り帽子を覆うだけで、そのほかに身体を覆い雨や雪を防ぐものは更にない。…中略…

●…朝鮮人を雨の日にも働かそうと思えば、雨の関係を究めねばなるまい。即ち雨が降っても田野や道路が水にならないように、仕事をしようと思えば出来るように、治水即ち河川の修理をしてやらねばならぬと思う。今日の有様ではまず雨の日には仕事をしようと思うても出来ない所が多い。もっとも何処も何処もそういう訳では無いから、その元は彼等の柔惰無気力によるのは言う迄も無い。雨水のはびこるのを打ち捨ておくのも実にその怠惰からである。…中略…

●朝鮮は概して飲料水がよくない上に、朝鮮人の無頓着なることは、雨が降って河水が赤濁りに濁っておっても、これを濾(こ)して用いるなどの考えは、更に無い。そこで赤痢じゃの、腸チフスなどの病気がとかく発生し易い。

●朝鮮人の不潔と来たら随分ヒドイ。てんで清潔とか衛生とかいう考えは無いから、如何に不潔な家でも、如何に不潔な所でも一向平気で、濁った水でも構わないどころか、小便や大便の汁が交じっておっても、更に頓着せずにこれを飲む。実に味噌も糞も朝鮮人には一所である。…中略…

●更に驚くべく信じ難い程であるのは、朝鮮人は小便で顔を洗い、気目がよくなると謂うている。又小便は腎虚や肺結核や解熱等に有効じゃと謂うてこれを用い、又強壮剤だと謂うて無病のものでも飲んで居る。いよいよ病気が重くて生きられまいと謂う時は、大便を食べさすというとも聞いて居る。何と驚かしいことでは無いか。

●塵や芥(ごみ)がばらけておろうが、物が腐って臭かろうが、食い物には蠅がたかって汚しても、更に何とも思わないで、年中風呂に入るの、湯を使うということは無い。

荒川五郎『最近朝鮮事情』清水書店 明治39年刊 p.87~90

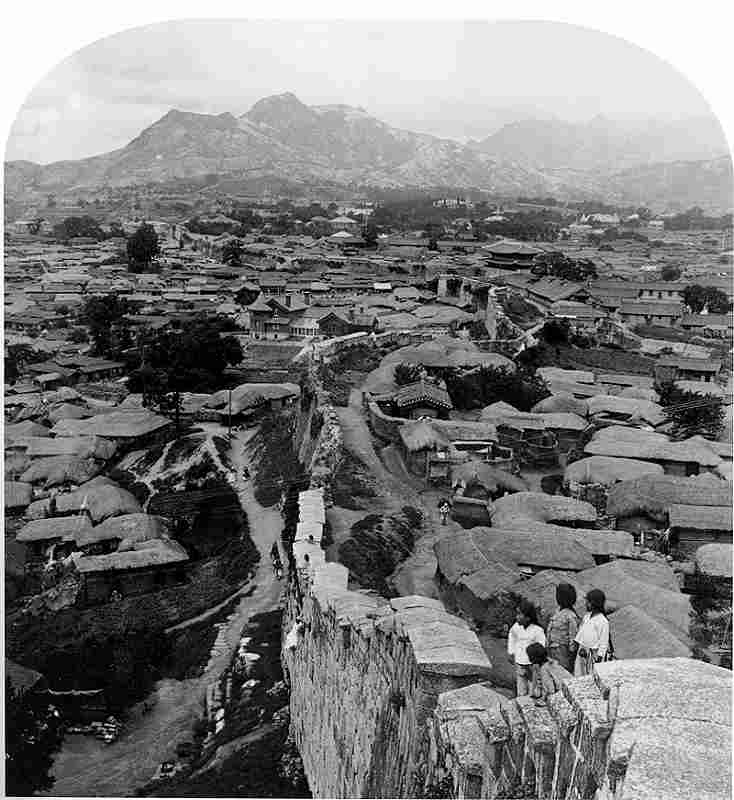

驚くようなことが他にもいろいろ書かれているのだが、同様な記述はイザベラ・バードの『朝鮮紀行』にも出ているので、荒川が書いていることに間違いはないだろう。このような生活は特に貧しい地域に特有であったわけでもなく、首都の京城(けいじょう:ソウル)でも同様であったようだ。洗濯や炊事は小川で行っていたようだが、なぜ井戸を掘らなかったのかと考えてしまう。掘っても雨が降れば砂に埋もれてしまうからなのだろうか。

人々がこんな生活をしているなかで、日本が朝鮮の近代化に取り組むようになると、どのような反応をしたかが興味深い。

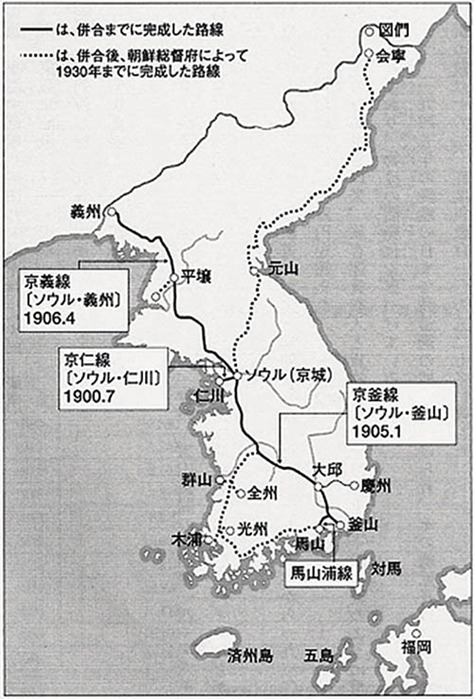

●朝鮮人の好奇心は妙で、かの京城の電気鉄道が出来ると、彼らは珍しがって、用もないのにこれに乗って、あるいは東に行きあるいは西に行き、嚢中銭つきて始めてボンヤリ立って、羨ましげに電車の行くのを眺めている。また京仁京釜の鉄道*が出来ると、遠方からわざわざ用もないのに汽車に乗りに来て、嚢をさかさにして下等切符を買い、汽車に乗って先生甚だ得意がってござる。

*京仁京釜の鉄道:京仁線(京城-仁川)、京釜線(京城-釜山)。いずれも渋沢栄一らの尽力により完成した。●ある日本の商人が自転車を持っていって店に飾って置いたら、これを見た一の朝鮮人は家財など必要品まで売り払ってこれを求め、毎日市中を乗り回して、物見高い他の同胞を羨ましがらせておったが、その後間もなく金に窮して自転車も法外の安値で売り飛ばしてしまい、車も無いが身代も無いものとなったという話もある。

同上書 p.92

朝鮮の交通

荒川五郎が朝鮮半島を視察したのは明治三十八年(1905年)の夏から秋にかけてであるが、この頃には日本人の手により交通網が整備されていたようだ。例えば海運では日本郵船会社、大阪商船会社など数社が朝鮮の港に支店や出張所を設けて、定期の航海を為していたという。では陸路ではどうであったか。

●陸路の交通は汽車と道路であるが、汽車は…京釜鉄道や京義鉄道*、並びにこれらの支線、また欧米人のやっている京城電気鉄道ぐらいのものである。

*京義鉄道:日本が建設した京城と開城を結ぶ鉄道。●朝鮮の道路はほとんど道路というべき程のものは無いと言うてよい。第一京城から諸方に通じるのを王道と称えて、この国では第一の大道であるが、それすらわずかに牛馬の通行ができるくらいのことで、修繕ということはほとんどしない。その他内地の道路はおしなべて狭いうえに不自然で、所によると平らで幅二三間もあるかと思えば、それがまたにわかに牛馬の通われぬ程の細道になっているなど、実に不規則の至りで、このほか踏み分け道や山道のようなものが多く、旅人は往々往き先に迷うことがある。

●また橋梁は極めて少ない。たまには丸木橋など架けてあるところもあるが、大抵は飛び石ぐらいのこと。そこで平日ならボチンボチン徒渡りもできるが、雨が降って少し水が出ると、旅人は何日も水の減るのを待たねばならぬことがある。…中略…

●品物の運搬は、京城では牛馬や人に負わすか、また牛車や荷車でひくのであるが、内地は道路悪いから、牛馬や人に負わすのみで車は通わない。ただ義州街道は支那への唯一の交通路で時々修繕もするし、不格好な牛車が通行する。また牛馬の中、馬を用いるのはおもに京城付近の事で、その他の地方では主として牛を用いる。馬は通常一人で二匹を追い、牛は一人で一匹を使う。…中略…

●朝鮮の水路は、日本に比べて河が大きい上に流れが速やかなのが多いから、したがって相当に舟運の便利が多い。けれども昔から河を浚えたり堤防を築いたりなど治水という事をしないで自然のままにしているから、川の割合にその利が少ない。もし治水を完全にしたらその便はまだまだ盛んになって来るに違いない。

同上書 p.137~139

朝鮮の通貨と改革

以前このブログで朝鮮の通貨制度改革を日本主導で行ったことを書いたが、荒川は同書に当時の朝鮮の通貨がどのような状態であったかについて詳しく述べている。

●朝鮮の貨幣制度は頗る紊乱していて、その本位貨幣と称えるものもただ法律上の名目にとどまり極めて曖昧で、実際に於いてきまった本位は無いのみか、内地の市場などで盛んに流通し授受されるのはいわゆる韓銭で、日本貨幣や第一銀行券も流通するし、事実上朝鮮は日本朝鮮の両貨混用の国と言って良いが、しかし他の外国貨幣も幾分か流通している。

●そこである品物は朝鮮貨幣(韓銭)で売買したり、ある品物は日本貨幣(日貨)で売買する。すなわち朝鮮人同士の間や、朝鮮人相手の売買は主に韓銭により、日本や欧米人の間では専ら日貨で売買する有様である。…中略…

●この韓銭だけでは少しの金高でも重いので旅行など極めて不便ではあるし、かたがた去る二十七年(1894年)かに、日本の銀貨制度に倣うて…貨幣を鋳(つく)ることにした。

●ところが政府ではこの韓貨を無茶にたくさん発行するし、また人民や外国人も秘密に作り出すという有様でその価も下がって、せっかく日本貨幣に倣うて作りながら、日本貨幣に対して打歩を生ずるようにやり、殊に輸出入の状況や銀の相場の為に、その流通価格が常に変動して、その比価が日々上がったり下がったりするようになった。中にはこの韓貨を品物のように売買する者もでき、一種の営業にもするようになったので、その弊害に耐えられないところから、日本でもこの改革問題が起こって来た。

同上書 p.145~147

一九〇四年八月に第一次日韓協約に基づき、わが国は目賀田種太郎を財政顧問として派遣し、紊乱した貨幣制度の改革に取り組むこととなる。

●ついに朝鮮政府も目賀田顧問の提議によって、貨幣制度を改めることに決し、三十八年(1905年)一月官報号外で貨幣改革条例を発し、六月一日から実施することとした。これを新貨と称える。この貨幣は日本の通りに金貨本位で、またその質も量も同じく、金貨は二十円と十円と五円の三種あり、二十円は日本の二十円に、十円は十円に五円は五円にあたる。また補助貨として、銀貨で半円、二十銭、十銭とあり、銅貨で五銭白銅貨と一銭赤銅貨とある。

●この改革で朝鮮の貨幣制度は全く日本と同じようになったので、この後は日本の貨幣も自由に朝鮮国内に流通するようになり、また朝鮮政府で公許になった第一銀行券も日本の法律で公認することになり、双方の便利が大いに加わったのみならず、朝鮮の為にまた朝鮮経営の為に幾何(いくばく)の利益になることか知れない。

同上書 p.147~148

朝鮮の度量衡

通貨がいい加減である国で度量衡が正確であることはありえない。さすがに政府も地域によってバラバラであった度量衡を改めようとしたようだ。荒川はこう解説している。

●従来朝鮮の度量衡はその制が紊(みだ)れているどころではない。実に拠りどころも尋ねて行くことのできない程不規則千万で、各郡各市皆その長短、その容量などを異にしているのみか、なかには各地各戸皆その様式を違えているところもあって、全くその制がないと言うてもよい有様である。

●器量即ち枡はマスというよりか、むしろ箱といってよいような長方形の箱枡で量るところもあれば、また瓢箪(ひょうたん)を半割にしたので量るところもある。その瓢箪は大抵大きさを揃えているようではあるが、しかしそれでも蔓になった自然のなり物であるから、決してその容量が一定しないどころか、なかにはチョット見ても大きさが違っているのがある。また枡で量るといっても、枡掛け即ち斗掻きというものを用いないで、山盛りにするのであるから、到底正確な量りは出来ない、で同じ枡でもその量る時や量る人で違うのである。…中略…

●田地などの面積を測るのは日本等のように土地の広さには関係せず、全く稲の出来高によっていうので、把(わ)、束(そく)、負(ぶ)、結(けつ)という名があって、一把は上等の土地なら日本の三分の一坪ぐらいに当たり、十把が一束で、十束が一負、百負が一結である。…中略…

●かように朝鮮の度量衡は乱雑で売買の標準にすることができないから、先年政府は宮内府の中に平式院という役所を設け、度量衡の製造検査に関する一切の事務を掌(つかさど)らしめ、さる三十五年(1902年)に度量衡法という法率を発布し、三十七年(1904年)七月一日から実施することにしたが、新製の容器も頒布しないし、今に実行に至らなかったのを、愈々三十八年(1905年)十一月一日から実施することにして、まず京城と仁川の二ヶ所から着手し、おいおい他に及ぼし、遂に全国に布くつもりじゃそうである。

同上書p.151~153

この改正法により日本の度量衡の通りに定められたのだが、そもそも度量衡も定まっていない国で、公平な商取引や大規模な建設工事などができることはありえない。

日本人は朝鮮の人々とどう接するべきか

また荒川は、朝鮮に移住した日本人は朝鮮の人々とどう接すべきであるかについて次のように述べている。

●朝鮮人に対してはすべて堅確な態度を以てこれに臨むことを常に忘れてはならぬ。たとえ彼は約束に背いても、我は決して約束を違えるようなこと無く、自分が義務を守ると同時に、権利も之を等閑にしないように、貸したものでも売り物の代価でも、期限を決めたら期限通り、決して待ってやるの何のということはしない方が良い。待ったらツイ馴れて始末にいけぬようになる。

●かように朝鮮人に対しては取引など厳格にしなくてはいけない。少々厳に過ぎても圧力でもって押し通すという心持は必要である。しかしその代わり無理無法の事をしてはいけない。正義を以てこれを圧し、そうして一方ではできるだけ親切にしてやらねばならぬ。ただ約束とか期限など決して斟酌はいらぬ。

●この辺の注意は極めて大切で、ものを押し切ってやり遂げれば、彼らは服従して来たり、また親切にしてやれば懐いて来る。そうなって来れば殺活自在で、何事も思いの儘になって来るものである。

●ただ日本人の幅が利くその勢力に乗じて、無法の事をしたり、暴利をむさぼったり、彼らを迫害したりするなど、必ず慎まねばならぬ。宜しく文明国民の態度を以て、自ら利益すると同時に、彼等にもまたできるだけは利益を害せられないようにしてやって、彼我共同の利益を目的として、開発誘導の精神を以ていることが肝要である。

同上書 p.196~197

今のわが国は、明治の知識人が残してくれたこの国に対する教訓をほとんど忘れてしまっているかのようである。約束を守らない相手に対しては厳しく対処することは当たり前のことなのだが、戦後になってからわが国がこの国に対してどれだけ甘い対応をし、そのためにどれだけ多くの国益と国富が失われてきたことかと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント