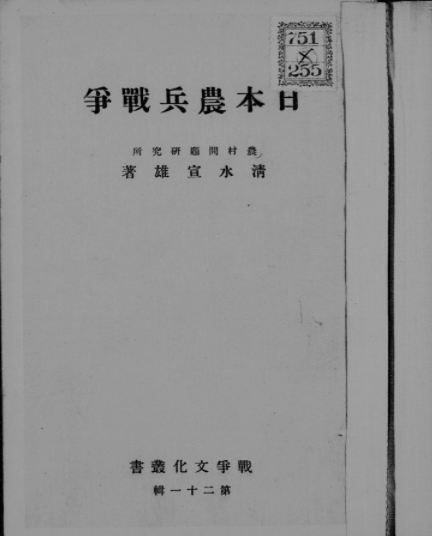

GHQによって世界創造社の「戦争文化叢書」シリーズの大半が焚書処分されているのだが、今回は『日本農兵戦争』という本の一部を紹介したい。

著者の清水宣雄がどういう経歴の人物であったかは詳しくはわからないが、「国会図書館デジタルコレクション」に彼の著作が6点あり、そのうちの4点がGHQに焚書処分されている。また彼の著作はデジタル化されているにもかかわらず5点がネット非公開で、公開されているのは、この『日本農兵戦争』1点のみなのである。どんな本なのだろうかと覗いてみると、序文の最後にこう記されている。

名なくして生き死ぬる歴史の力をして

戦争文化叢書 ; 第21輯 清水宣雄 著『日本農兵戦争』世界創造社 昭和15年刊 p.3

無駄に死なしめざるを政治家といい

名なくして生き死ぬる歴史の力を

真に名あらしむるものこそ知識者である!

わが国を支えてきたのは、無名の農民たちであり、この民衆の力の上に日本の正しき方向が定まって来たのであり、政治家や知識者は農民たちが重要な役割を果たしてきたことを忘れてはいけないとの問題意識で書かれている本であることがわかる。

農村の都会化とは何か

では著者は、「無名の農民たち」にとって、わが国の政治施策の何が問題であると捉えていたのであろうか。農村を都市化しようとする試みは、農村を豊かにしたのではなくむしろその逆であったという。著者はこう述べている。

近代ヨーロッパ的なる人々は、農村の都会化を以て、農村改革の理想となし、目標となし、農村における都会的娯楽機関、都会的社会施設を為し、農村をして文化程度低き都会と考えつつある甚だしき危険思想が行われつつある。

農村とは文化程度低き都会を言うのではない。

今日の都会的という言葉は、近代ヨーロッパ的という言葉と同意語にすぎない。農村の都会化とは、農村のヨーロッパ化である。――農村のヨーロッパ化とは、農村のヨーロッパ植民地化にほかならぬ。近代ヨーロッパが、植民地掠奪の典型的なる形態は、一地方を掠奪するや、そこに出来得る限り壮麗なるヨーロッパ式都会を建設し、これを中心として交通路を設け、鉄道を敷設し、植民地をして、文化に浴せしめるという名のもとに、この都会を中心としてその周囲に搾取の手を延ばし、この都市に集る土民にヨーロッパ的教育を施し、この教育こそ、最も文化的であり、最も高き知識なりと信ぜしめ、その最もあつき信奉者は、これを本国に送って教育し、完全なるヨーロッパ心酔者として帰国せしめ、植民地に建設せる都市を中心として、その信仰となれるヨーロッパ崇拝観念を土民に宣伝するの役割をなさしめ、遂にその都市を中心とする田園をも完全に掠奪するに至るのである。

今日、農村をして都会化せしめんとする人々は、意識するとせざるとに拘わらず、まさにかくの如きヨーロッパ主義者にほかならぬ!・・・中略・・・農村の都会化は、農村が都市によって支配されることであり、農村社会の破壊である。農村を一様に都会化し、農村の普遍的都会化は、今日世界を支配するイギリスが企画しつつある世界のインターナショナリズム化である。

今日の農村の都会化なる現象は、まことに、ヨーロッパ人が、植民地を搾取するにあたって、その植民地を文化に浴せしめるという名の下に搾取したると全く同じ関係を持ちつつあるのである。

農村を都会化することによって、農村を都市に隷属せしめ、常に農村を犠牲とし、都市による農村の搾取をより容易にし、より合理化し、農村社会を破壊しつつも、これこそ残されたる封建主義的残滓を破壊して農村をして近代文化に浴さしめ、近代社会機構に合せしむべく改造する所以だと考えるヨーロッパ主義者こそ、まさに全日本の社会組織をしてヨーロッパ資本主義化せしめ、従って社会主義化せしめんとするものである。

このいわゆる合理主義的・科学的・危険思想を見よ!農村の教育は、農村の頭脳を都会化することではない。・・・農村は都会の延長ではない!

同上書 p.12~17

農村を都市化し、農村を都市の支配下に置かんとすることは、工業プロレタリアートを第一義と為す一つの左翼思想にほかならぬ。

西欧では農村が都市化して資本主義経済に呑み込まれていくと、小規模農業従事者は離農し都市に流れ込み、労働者となったのだが、明治維新以降のわが国ではどうであったのか。

日本においては、明治維新において、版籍奉還せられ、当時百姓の持てる土地は、そのまま百姓の持地として確認され、田園の土地関係は、一応、封建時代のそれを継承し、イギリスにおけるが如く、土地を取り上げられたる農民が大量に年に殺到するが如きはなかったのである。

徳川時代においては、農民の年への流入を食い止めんとして、種々の制度を設けて農民を各封土に強制的に縛りつけていたのであったが、明治維新とともに、これら封建的な禁令は総て解かれ、人民の移転、旅行の自由は許され、農民の転職も従って認められるに至り、ここに人口の移動は活発となった。

明治維新後、その初期の財政において、地租がほとんどその大部分であるのを見ても判断せられるごとく、封建制度以来、農民は日本財政の大部分を負担し来たり、必然に、その生活は極めて低く、そこに、機会あれば、農村を去らんとする傾向を生み、必然に、年の商工業にたいしてその人的資源を与え、これが商工業の発展の基礎をなしたのである。

日本におけるが如き小農経営においては、その集約農業は、早くも一定の飽和点に達し、その生産拡張は、現機構においてほとんどその余地を残さず、ここに農村人口の過剰は、農民生活の困窮を来たさしめ、この農村における生産的圧力は、常に農村人口を都市に流出せしめ、ここにいわゆる産業予備軍を形成し、資本主義発展の原動力となり、かくして農村が送り出した都市労働者は、自らその賃金を低下せしめ、農村は、都市の必要に応じて、その青年を都市労働者として送り、都市における商工業の不況に際しては、これを都市の失業者たらしめずして、これを帰農せしめて、自らの手にて養う。――

まことに、都市労働者こそは、農民の形勢せるものであり、資本主義における人的資源は、すべてこれを農村に仰いでいるのであり、農村は、すべて自らの負担において、これら都市労働者を生産し、自らは、最低の生活を行いつつ、近代資本主義を支えて立っているのである!

同上書 p.20~22

明治維新以降、農民たちは高い地租を支払って日本の財政を支えてきたのだが、政府の資金の多くは商工業の発展のため等に投じられて、農民たちは貧しい生活を余儀なくされ、農村から都会へ人口が流出していったとある。

それでも戦前・戦中はまだそれほどのことはなかった。戦後になって高度成長期以降、地方の人口減少はもっと激しくなり農村は大きく変貌していった。

廃藩置県がもたらしたもの

著者は明治四年に実施された廃藩置県が、日本人の生活を一変させたと説いている。

明治維新は、日本人の生活を、その根底より揺るがせた。

版籍奉還――廃藩置県。

「大名」は「知事」に代わった。―― 一つの伝統の上に築かれた支配機構は、「県」なる普遍的機構に置き換えられ、伝統の上に生きた支配者の代わりに、中央から任命される一個の普遍的官吏が出現した。―― 今日は一つの県に、明日は他の県に、辞令なるものによって忽ち任意に置き換えられる「知事」なるものが出現した。

その地方の民を思い、土を思い、自らもまたその土の上に民と共に生きた「大名」の代わりに、中央政府の意志のみを問題とし、自らの栄達をのみ問題とする「官吏」が出現した。人々は、四民平等となるとともに、この四民とともにこの土に生き死ぬる支配者を失った。

「藩」なる特殊性は「県」なる普遍性に置き換えられ、普遍なる規定によって、すべてが律せられた。

明治の初期においては、僅かに藩の「閥」なるものが存在し、その地方的特色を表現した。―― その後、教育の普遍性、制度の普遍性は、漸くにして、人間の地方的特性を失わしめた。人々は、ただ、「近代的」に、「ヨーロッパ的」に訓練せしめられた。

ここに、人々は、その「故郷」を失い、近代的文化人となり、ヨーロッパ的知識人となり、「都会人」となった。―― すべての政策は、人々を一日も早くこの「都会人」たらしめることに集中せられた。高い人たることこそ、文明化することであり、封建的残滓を捨てて近代的となり、ヨーロッパ文化に「追いつく」ことであるとなした。

人々は、都会をあこがれ、農村を軽蔑することを教えられた。―― 都会こそ高度なる文化をもち、農村は文化低く下等なるところと考えられ、立身栄達は都会にこそ存在した。農村より都会へ! ―― 無数の立志伝は人々によって語られた。―― 人々は、故郷を棄てて都会へと集中する。―― 農村を搾取する近代的機構なる「汽車」というものに乗せられて都会へと集中する。

まことに、都市文化とは、近代ヨーロッパ文化にほかならぬ。

近代ヨーロッパ文化の究極は、人々に国を失わしめ、すべてを国際人たらしめんとする。―― インターナショナリズムこそは、近代のヨーロッパ文化を没落へと導く愚かなるヨーロッパ的「理想」にほかならぬ。愚かなるヨーロッパ的近代人は、己れの国家をも解消せしめて、このインターナショナリズムの「理想」につかんとする。

同上書 p.60~63

国を失わしめ、故郷を失わしめんとするものこそ、近代ヨーロッパ文化の本質である。

廃藩置県によって、封建割拠の基となる藩を廃し府県に改められ、封建制度が廃止されて日本が近代的集権国家体制となったと評価されているのだが、農村の近代化により多くの日本人が国を失い故郷を失った。

日本は古くから民主の国であった

著者は、わが国は西洋の真似をするまでもなく、古くから世界で最も民主的な国家であったという。その理由が米作にあるという。

日本人は、米を主食とすることに於いて、最も得意な存在であると共に、この米を耕作する水田を有することによって、その村落共同体は、ヨーロッパのそれとは全く異なる発展をなすのである。

日本の農村は水田を耕作するための「水」を共有することによって、必然に、その強固なる基礎を与えられ、この一村共有の水の潅漑こそは、村民を個人的に孤立することを不可能ならしめるものであり、同時に、水稲の耕作過程においては、特定の短い時期に、非常に多くの労働力を要する特殊性を持つのであって、日本はこの「農繁期」を持つことによって、勢い、一村はその田植えに、その草取りに、近所隣の数家族が、各々手伝い合うことによって、ここに村落の労働は、勢い幾多の結合労働の形態を採る。

かくて、この水の共有と、労働の共同とは、必然に村落共同体の社会組織をして、「民主的」なる形態を採らしめた。

ここに、農村の有するこの平等性は、勢い集団行動をなさしめ、村の寄り合いによってすべてが決定せられることとなり、ここの日本の「民主制」は素朴なる形式において、強力に発揮せられる。これこそは、日本が、ヨーロッパの如き「民主政体」を採らずして、しかも、真の民主制を発揮する一つの輝かしき表現である。

民主を主張するヨーロッパに、かつて一度も民主なるものは存在せず、かつて一度も民主を主張せざる日本にこそ、輝かしき「民主」が存在する!ヨーロッパにあって、政治は国王の為すものであり、領主の為すものであって民はただ、制服せられるもの、治められるものである。―― かくて、民は、必然に、自らの主張を通さんがためには、民自ら団結して王に当たり、ここに民主主義なる思想が生まれ、近代議会制度なるものが発生する。

同上書 p.93~96

自分のことよりも地域のことを優先する考え方は、「水」を共有する地域共同体の農業活動を通じて長い歴史の中で培われたきたことはその通りだろう。しかしながら「近代化」とともに、これまで公益優先の考え方を培ってきた地域共同体が次第に崩れていくことになる。その問題は、現在はもっと深刻な問題になっているのではないか。

清水宣雄の著作リスト

冒頭で記した通り、清水宣雄の著作の多くがGHQによって焚書にされており、ネット公開されている本は『日本農兵戦争』の1点のみである。

| タイトル *印太字はGHQ焚書 | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |

| *アジア宣戦 | 清水宣雄 | アジア問題研究所 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和13 |

| 植民地解放論 戦争文化叢書 ; 第2輯 | 清水宣雄 | 太平洋問題研究所 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和14 |

| 総力戦文化 | 清水宣雄 | アルス | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和17 |

| *ナチスのユダヤ政策 | 清水宣雄 | アルス | デジタル化されているがネット非公開 内務省検閲発禁図書 | 昭和16 |

| *日本世界建設戦 世界維新戦大系 第1冊 | 清水宣雄 | 平凡社 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和17 |

| *日本農兵戦争 戦争文化叢書 ; 第21輯 | 清水宣雄 | 農村問題研究所 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462805 | 昭和15 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫がなく、長い間ご不便をおかけしましたが、この度増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント