毘沙門堂門跡~~紅葉名所

先日(2020/11/18)、以前から紅葉の時期に訪れたかった山科区の社寺をいくつか巡って来た。

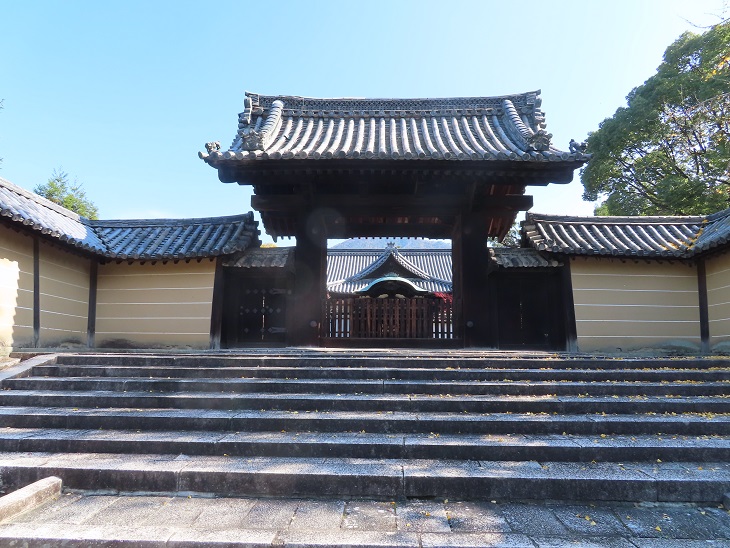

最初に訪れたのは毘沙門堂門跡(京都市山科区安朱稲荷山町18)。洛東の有名な紅葉名所の一つである。「門跡」というのは、住職が皇室あるいは摂関家によって受け継がれて来た寺院を言う。

寺伝によると、大宝三年(703年)で文武天皇の勅願により僧行基によって開かれたが、当初は京都御所の北方にあり、護法山出雲寺と称していたという。

京都御所の北にある相国寺や上御霊神社付近は、山陰道から移動してきた出雲出身者が昔住み着いたところで「出雲郷」と呼ばれていて、京都市内を流れるの賀茂川の西には今も「出雲路」という地名が残されている。上御霊神社付近からは奈良時代以前の古瓦が出土しており、平安京遷都以前にさかのぼる寺院があったことは確実で、出雲寺が存在していた場所はこの辺りではないかと推定されているようだ。上御霊神社については以前に旧ブログでレポートしたが、境内に「応仁の乱 勃発の地」の石標と駒札がある。

Wikipediaによると出雲寺は応仁元年(1467年)の応仁の乱で焼失し、二年後に再建されたのだが、元亀二年(1571年)に再び焼失してしまう。徳川時代になって家康の側近であった天海によって山科に移転・復興されることが決定し、寛文五年(1665年)に再建されている。また後西天皇の皇子・公弁法親王が入寺し、元禄年間に御所から勅使門、霊殿、宸殿を拝領し移築したという。以後、皇族が住持を勤める格式高い寺院(門跡寺院)となり、天台宗京都五門跡の一つとして栄えたという。

上の画像は仁王門で京都市の指定有形文化財である。

上の画像は唐門と本殿だが、いずれも京都市の指定有形文化財。本殿は寛文六年(1666年)の建築で、本尊は毘沙門天像(秘仏)である。

本殿(右)と霊殿(左)の渡り廊下から撮影した画像だが、このあたりの紅葉は特に美しい。紅葉に隠れて見えにくくなっている建物は、太閤秀吉の大政所・高台尼が大坂城で祀っていた弁財天を、公弁法親王がこの寺に移築したものだという。霊殿も京都市の指定有形文化財で、天井には狩野永淑主信が描いた龍の絵がある。

宸殿の障壁画(市有形文化財)は狩野益信の作で、見る角度によって位置関係が変化するのを楽しめる。また、宸殿の廊下から眺める晩翠園の紅葉も素晴らしかった。

後西天皇から拝領した勅使門(京都市指定有形文化財)に通じる参道の紅葉の美しさは有名で、多くのカメラマンが、観光客が一人も画像に入らなくなるチャンスを狙ってシャッターを押していた。

こんなに紅葉の美しい寺なので、江戸時代の後期に刊行された『都名所図会』にどのように描かれているのかと思い、確認してみると「山科毘沙門堂は天台宗にて、御寺務は法親王なり、本尊は毘沙門天の立像にして、開基は伝教大師なり」と簡単に書かれていて、絵図もない。江戸時代はそれほど有名な紅葉名所ではなかったのかもしれない。

随心院門跡~~小野小町ゆかりの寺?

次に向かったのは随心院門跡(京都市山科区小野御霊町35)。弘法大師より八代目の弟子にあたる仁海僧正が正暦二年(991年)に牛皮山曼荼羅寺(ぎゅうひさんまんだらじ)を建立し、その後曼荼羅寺の塔頭寺院の一つとして随心院が建てられたとされる。寛喜元年(1229年)御堀河天皇より門跡の宣旨を賜わり、以後随心院門跡と称されるようになったのだが 、承久・応仁の兵乱で焼失してしまう。その後慶長四年(1599年)に本堂が再建され、以後、九条、二条両宮家より門跡が入山し、両宮家の寄進により再興されたと伝わっている。

この寺が所在する「小野」という地名は、古来より小野氏の根拠地であり、仁明天皇に仕え歌人として活躍した小野小町はこの地に生まれ、宮中を退いた後は、小野で晩年を過ごしたとされている。この寺は小野小町ゆかりの寺とよく言われるのだが、小町が生まれ育ち晩年を過ごしたのは9世紀であり、この寺の本寺である牛皮山曼荼羅寺は10世紀の終わりに建てられ、随心院はさらにその後にできた寺なのである。謡曲「通小町」の前段に、深草少将が小町の許に百夜通ったと描かれた舞台がこの随心院となっているのだが、時代が合わないので作り話に過ぎない。この寺と小町がつながるのは「小野」という地名だけということになるのだが、小町の生誕地や晩年については様々な説があり、小野小町のものと伝わる墓は全国各地にある。このことは旧ブログで調べて書いたことがあるので、興味のある方は覗いていただければありがたい。

『都名所図会』には随心院について「勧修寺の東成、曼陀羅寺と号す。真言宗にして開基は仁海僧正なりなり。法務は小野御門跡と称す。摂家の御連枝住職し給う。」と簡単に解説されたあと、境内に小町水(井戸)、深草少将の通い路、桜塚(小町の文塚)など、近辺に小町にちなんで名づけられた場所があることが記されているが、『都名所図会』には絵図はない。しかしながら『拾遺都名所図会』には、本文には何も書かれていないが、随心院の絵図だけが存在する。『都名所図会』に描き忘れた絵図を『拾遺都名所図会』に掲載したと理解すればよいのだろうか。この絵には、小町化粧水、桜塚、小町塚がしっかり描かれている。

上の画像は随心院の薬医門と大玄関。いずれも寛永年間(1624~1631年)に建築されたもので、国や京都府の文化財に指定されてもおかしくない建築物だが、この寺の建物の大半は江戸時代初期に建立されておりながら、一つも文化財の指定を受けていない。文化財指定を受けると逆に制約されることも多いことから、文化財の指定を敢えて受けなかったのではないだろうか。一方仏像や屏風図、仏画、古文書などは国の重要文化財に指定されている。

上の画像は表書院から見た本堂。表書院は寛永年間、本堂は慶長四年(1599年)の建立である。本尊は鎌倉時代に制作された如意輪観世音菩薩である。

本堂の横に小さな池があり、周辺の紅葉が美しい。

小町堂と名付けられた納骨堂付近の紅葉も良い。

勧修寺(かじゅうじ)~~皇室と藤原氏にゆかりの深い寺

次の目的地は勧修寺(京都市山科区勧修寺仁王堂町27-6)。この寺の名前は「かんしゅうじ」と読むのだとずっと思っていたのだが、現地の駒札には「かじゅうじ」と書かれていた。ただし山科区に存在する「勧修寺〇〇町」の地名は「かんしゅうじ」と読むのが正しいのだそうだ。

この寺は真言宗山階派の大本山で、平安時代中期の昌泰三年(900年)に醍醐天皇が生母・藤原胤子(いんし)追善のために、胤子の母の実家である宮道(みやじ)家邸宅跡を寺に改めたのが始まりと言われる。

天皇の祖父に当たる藤原高藤の諡号をとって勧修寺と名付けられ、のちに醍醐天皇の勅願寺となった。

天慶五年(942年)に敦真親王の子・雅慶(がけい)大僧正が入寺してからは、皇族からの入寺が相次ぎ、御伏見天皇の皇子寛胤(ひろたね)親王からは門跡寺院となり大いに栄えたというが、文明二年(1470年)に兵火で焼失し、さらに豊臣秀吉の伏見街道設置のために寺地も削られてしまう。しかしながら江戸時代に入り、天和二年(1682年)に霊元天皇皇子・済深(さいしん)法親王が入寺して以降、本堂は、霊元天皇より仮内侍所を、書院(重要文化財)と宸殿は、明正天皇より旧殿を賜って造られたと伝えられており、その当時の建物が今日に残されている。但し本堂は修理工事が行われているところであった。

勧修寺の建物内部は普段は非公開で、春の特別公開時期にのみ宸殿、書院、本堂の内部拝観ができるそうだ。それ以外の時期は、勧修寺庭園(京都市指定名勝)だけが公開されている。

上の画像は宸殿(京都市指定有形文化財)で、元禄十年(1697年)に明正天皇の旧殿を下賜されたものと伝わっている。明治五年(1872年)に勧修小学校が開校され、以後九年間この建物が校舎として使われたという。

書院(国重文)は貞享三年(1686年)に明正天皇の旧殿を下賜されたものとされるが、後西天皇の旧殿だとする説もあるようだ。左側に広がった低木は樹齢約七百五十年と言われるハイビャクシンである。画像を撮るのを失念してしまったがもう少し左に、徳川光圀が寄進したと伝わる勧修寺型燈籠がある。

氷室池に面して観音堂が建っている。この建物は昭和六年(1931年)に再建されたものである。

宸殿側から境内の紅葉を撮影してみたが、遠くに見える高い山は牛尾山で、その右側は醍醐山になる。

将軍塚青龍殿~~東山山頂にできた新名所

次の目的地は将軍塚青龍殿(京都市山科区厨子奥花鳥町28)。東山山頂に数年前に生まれた新名所で、紅葉の穴場でもある。

京都の紅葉名所として青蓮院門跡(京都市東山区粟田口三条坊町)も有名だが、将軍塚青龍殿の境内は青蓮院門跡の飛び地であるようだ。上の画像は福徳門だが、「青蓮院門跡」と書かれている。

福徳門を抜けると、紅葉が見頃を迎えていた。

上の画像は青龍殿だが、この建物は以前北野天満宮前にあった「平安道場」を青蓮院が京都府より譲り受けて、青蓮院の飛び地境内であるこの場所に移築、再建したものだという。

「平安道場」は京都府が大正天皇の即位を記念して、府民の寄付により大正三年(1914年)に落成した武道場で、創立当初は「武徳殿」と呼ばれていたが、戦後は京都府警察の武道場となり「平安道場」と改称して利用されていた。しかしながら平成十年(1998年)に老朽化により閉鎖され、京都府は解体処分を決定していたのだが、青蓮院が今では求めることが困難な大木の檜材を用いているこの建物を譲り受けることを申し入れ、長期間にわたる交渉の結果、平成二十三年(2011年)に京都府からの譲渡が決定し、平成二十六年(2014年)に大護摩堂として完成して「青龍殿」と名付けられた経緯にある。

「平安道場」の解体工事を請け負った宮大工飛鳥工務店のホームページには、この工事中の写真が紹介されているが、この建物の高さは木造でありながら15mもあり、5階建てのビルと同じだという。

青龍殿には売店などもあるが、正面に、青蓮院所蔵の国宝「不動明王二童子像(青不動)」の精巧な複製画が展示されている。「青不動」は平安時代の中期に制作されたもので、日本三大不動画の一つとして、教科書で学んだ記憶がある。国宝本体は、奥殿に安置されているそうだが、複製画でも、燃え盛る炎の中で忿怒の相の青不動が、妄念や煩悩を焼き尽くす迫力は十分伝わってくる。

青龍殿には清水寺の舞台の4.6倍の広さの木造大舞台がある。ここからは、京都市内を一望することができる。

上の画像は京都市の東側を撮ったもので、右側の高い山が比叡山で、右中央に見える山門は南禅寺、左側の中央にある寺の屋根は金戒光明寺で、その奥にある丘のような山が吉田山である。

青龍殿の境内の中に将軍塚がある。延暦十三年(794年)に桓武天皇が平安京造営に際し、王城鎮護のために、高さ八尺(約2.5m)の土人形に甲冑を着せた「将軍像」を、京都御所の方を向けて埋めた塚を作るように命じたと伝えられている。

青蓮院門跡のネームバリューと、国宝青不動、境内にある将軍塚、巨大木造建築物の青龍殿、市内を一望できる大舞台と広い駐車場などの相乗効果により、新しい京都の名所が生まれたことは評価して良いだろう。この日訪れた寺院の中では毘沙門堂門跡に次いで多くの観光客が集まっていたように思う。明治以降に新らしい場所に新たに建てられた寺の施設で、観光地として成功した事例はほかに思い当たらないのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは上記店舗だけでなく、全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

おはようございます♪

京都のお寺の紅葉もかなり観てまわりましたが、まだまだ名所がありますね。

小野小町ゆかりの寺?・・・訪ねて見たいです。

お寺の歴史を詳しく書かれているので勉強になります。

Ounaさん、何時もよく読んで頂き、コメントまで頂いてありがとうございます。

「三密」を避けて、なるべく人が少なくて駐車もできる寺や神社を選んで旅程を組むのですが、会社をリタイアすると平日に観光ができるのが嬉しいところです。随心院は思った以上に広い寺で、観光客も少なくてゆっくりと回ることが出来ました。

観光ガイドつきの、紅葉狩りを満喫しています(#^.^#)

画像に人影が無いのが不思議な感じがします。

やはり、京都は奥深いですね・・・

人が写らないタイミングでシャッターを押すのですが、あまり有名な観光地では難しいですね。

毎年穴場と思う場所を選んで行くのですが、毘沙門堂でいい写真が撮れたのはラッキーでした。