明石市を観光で訪れる人はあまり多くないと思うのだが、色々調べると結構面白そうな寺や神社などがあるので、先日散策して来た。

御厨神社

最初に訪れたのは明石市二見町東二見1323にある御厨神社(みくりやじんじゃ)。この神社の由緒は火災で記録を焼失してしまったために創建の年月などは詳らかでないが、社伝によると神功皇后が新羅遠征の時に二見浦に船を休ませて兵糧を集めたので、神名を御厨と言われるようになったそうだ。以前はもっと二見浦に近い場所(現在の君貢(きみつぎ)神社:明石市二見町東二見1)にあったのだが、長歴年間(西暦1037~1039年)に現在地に移されたという。

祭神は応神天皇と菅原道真と素戔嗚尊の三神だが、『播磨鑑』には天満宮とあり、左天満天神(菅原道真) 中八幡宮(応神天王、神功皇后)右牛頭天王を三社相殿に祀る、とある。

上の画像は社殿だが、拝殿の壁には古い絵馬が飾られていて、その中に「帆前船の板絵額」がある。長い間風雨にさらされた今は船の帆しかわからなくなっているのだが、この絵は江戸時代の終わりごろに、四国の金毘羅参りをする客を大阪から丸亀まで送っていた二見の船主十六人が寄進したものだという。

また東の鳥居のすぐ近くに「三義人の碑」という立派な石碑が建てられている。

加古郡二見町が明石市に編入されたのは昭和二十六年一月のことだが、この碑は同じ年の五月に建立されている。なぜ安永年間(1772~1781年)に地元民を救った三義民の顕彰碑が百七十年以上経ってから建立されたのかを考えると、明石市に編入された後も、この二見町に、漁場を失って困窮していた地元民を救ってくれた三義人がいた歴史があることを忘れないで欲しいという熱い思いがあったのではないかと思う。御厨神社のHPにはこの碑について何も書かれていないのだが、石碑に彫られている内容は短か過ぎて、どういう経緯で二見町の漁民が漁場を失い困窮していったかが何も書かれていないのでよくわからない。

『明石市史 上巻』にその経緯が出ていた。簡単に要約すると、加古郡東二見村と隣村の林村の漁民との間で、ずいぶん昔から漁場を巡る紛争が続いていたが、宝暦年間の大阪奉行所による判決で敗れてしまい、二見村の漁民は昔から二見村漁民が漁をしていた十一の漁場での蛸漁を禁じられてしまう。二見村の漁民の主な収入源は蛸漁にあったのだが、これまで蛸壺を沈めていた十三のうち十一の漁場が禁じられたために漁民の収入が激減し生活に困窮するようになっていった。

二見村庄屋代理として庄屋の弟・弥惣兵衛と漁民惣代網屋市郎右衛門と伊左衛門の三名は江戸の奉行所に訴えに出かけたのだが、この裁判は大阪で判決済みであるとして願書は差し戻されてしまった。三人は一度は村に帰ろうと出発したが、このまま村に帰っても村の者は飢え死にするであろう。どうせ一度は死ぬ身であればどこで死んでも同じだと思いなおして、再び江戸に引き返して思い切って老中松平右近将監に駕篭訴(かごそ)をする決心を固める。駕篭訴とは、幕府の上級者や大名が駕籠で通りかかるのを待って訴状をささげて訴えることを言うが、このような直訴は厳しく禁じられており、訴人は厳罰に処されるものの、内容によっては調査が行われることがあった。三人は再調査が行われることを願って、牢屋に入れられることを覚悟のうえで、安永二年(1772年)十一月十七日に駕篭訴を決行したのである。そして彼らの誠意が伝わり、江戸奉行所では二名を派遣して播磨・淡路の村々の海辺の慣例を調べることとなる。二見村の主張は村の地先八町*までの海面はその村の漁場で、それから沖はどの村でも入り込み自由というものであったのだが、「鹿の瀬」と呼んでいた浅瀬については古くより林村の漁場でありそのままとし、「鹿の瀬」を離れて沖の方は入会(いりあい:入り込み自由)とすることで決着し、三人は厳罰を受けることなく、二見村は過去の漁場を取り戻すことに成功した。要するに林村は釣漁が中心であったのに対し二見村は蛸漁が中心で、蛸は砂地を好まず「鹿の瀬」を離れて沖の方に蛸のよく採れる漁場が多かったので、両村ともその裁定に合意できたわけである。

*町:1町は約109m

この三義人の墓が近くの瑞応寺(明石市二見町東二見1910)にあり、『明石市史』によると東二見では、「盆の施餓鬼には、現在も最初にこの三義人に供養をしている」と書かれている。こういう歴史は地元に代々語り継がれて行ってほしいものである。

住吉神社

次に訪れたのは住吉神社(明石市魚住町中尾1031)。主祭神は底筒男命(そこつつのおのみこと)・中筒男命(なかつつのおのみこと)・表筒男命(うわつつのおのみこと)と気長足姫命(おきながたらしひめのみこと)である。底筒男命・中筒男命・表筒男命は住吉大神とも住吉三神とも呼ばれており、また気長足姫命は神功皇后を意味している。全国に「住吉神社」は約六百社ほどあるのだそうだが、いずれも住吉三神を主祭神としている。

ここの住吉神社の伝承によると、神宮皇后が新羅征伐の際に播磨灘で暴風雨にあい、海岸で泊まられて住吉大神に祈願すると暴風雨が収まったことから皇后は喜んでここに海の神様として祀ったとされ、この神社が「住吉大神」を祀った最初の神社であることから、「住吉神社発祥の地」と称されているという。

この神社の南側から播磨灘を望むことができる。神功皇后が衣を松の枝に掛け干していたところ風になびいて錦のように美しく見えたことから、この海を「錦ヶ浦」と呼ばれるようになったそうだ。今はこの鳥居を最初にくぐってから参拝する人は多くないと思うのだが、この鳥居から続く参道に神門、楼門、能舞台、拝殿、本殿が一直線に並んでおり、この鳥居から参道をまっすぐ北に進んで参拝をするように建てられている。

上の画像は楼門で、明石市の文化財に指定されている。江戸時代初期に建立されたという。楼門をくぐると能舞台があり、これも明石市指定文化財だ。

大阪の住吉大社に伝わる『住吉大社神代記』に、住吉大神より「播磨国に渡り住みたい。藤の枝の流れ着く所に祀れ」との託宣があり、藤の枝を海に浮かべると魚住に流れ着いたという話が書かれていて、この神社の本殿裏には大きな藤の古木がある。毎年五月のはじめ頃になると紫の藤の花が咲く。また境内には約2500株のあじさいが植えられており、毎年六月になると見頃を迎える。毎年藤の花やあじさいが咲く頃は観光客でにぎわうのだが、神社の駐車場はそれほど広くなく道幅も狭いので、公共交通機関で訪れたほうが良いだろう。また藤の花やあじさいの開花状況は神社のホームページで確認できる。

境内には万葉歌碑があり、 神亀三年、聖武天皇行幸の折、笠朝臣金村がこの地で詠んだ歌が彫られている。

歌碑の横の案内板に解説と訳が書かれている。「名寸隅」はこの神社のある地名で「魚住」のことである。

往きめぐり 見とも飽(あ)かめや 名寸隅(なさすみ)の 船瀬の浜に しきる白波

訳:往き帰りにいくら見ても見飽きることがない、魚住の船着き場の浜にしきりに打ち寄せる白波は

明石城跡と市立文化博物館

次の目的地である明石城跡(明石市明石公園1-27)に向かう。上の画像の左が坤櫓(ひつじさるやぐら)、右が巽櫓(たつみやぐら)で、いずれも国指定重要文化財である。

明石城は元和五年(1619年)に小笠原忠政が築城したが、寛永九年(1632年)に豊前小倉に転封され、明石城はその後松平氏・大久保氏・本多氏などが入れ替わったが、天和二年(1682年)に越前大野から転封された松平直明が城主となって以降、親藩となり、明治維新まで松平氏が明石藩を治めている。

明石藩は播磨国明石郡と播磨国美嚢郡(現在の兵庫県明石市、神戸市西区、神戸市垂水区、兵庫県三木市)を領していた藩で、藩庁は明石城に置かれていた。

明石城には天守台は築かれたものの天守閣は建てられず、天守台のすぐ南にある坤櫓が天守閣に代わる役割を果たしたとみられている。本丸跡からは明石海峡や播磨灘を一望できる。上の画像は本丸跡から明石海峡大橋方面を撮ったものだが、ビルの途中から煙突のように写っているのが明石海峡大橋の主塔である。

本丸から二ノ丸、東ノ丸を抜けると市立文化博物館がある。常設展示室でアカシゾウの復元模型や、明石原人の寛骨(複製)、高丘三号窯出土の鴟尾(しび)や、メノウ製の旧石器など珍しいものが多く展示されている。

宮本武蔵作庭の庭を求めて

宮本武蔵は江戸時代初期の剣術家として名高いが、明石の城下町は姫路藩主本田忠政の客臣であった宮本武蔵が十丁からなる町割りをなし、いくつかの寺に武蔵が作庭した庭が残されていると聞いていた。

上の画像は善楽寺(明石市大観町11-8)の山門だが、この寺は明石で現存する寺院では最も古いとされ、平安時代末期には十七の塔頭寺院を持つ大寺であったという。源氏物語の舞台にも出てくる寺なのだがのだが、元永二年(1119年)に火災で堂塔を焼失してしまい、その後播磨守に任ぜられた平清盛が諸伽藍を再興したという。

しかしながら戦国時代の天文八年(1539年)に兵火にかかり再び焼失し、文禄二年(1593年)に再建されたものの、昭和二十年(1945年)七月の米軍機による空襲のために堂宇や仏像などを焼失してしまった。

かつて平清盛の甥・忠快律師がこの寺の僧であった時に、清盛の厚恩に報いるために建立したと伝わる平清盛五輪塔は、今も境内の西南の片隅に残されている。

明石観光協会のHPには、この寺の円珠院に宮本武蔵が作庭したと伝わる枯山水の一部が残っていると書かれているのだが、案内板のようなものは特になく、それらしき部分をカメラに収めておいた。寺が空襲で焼けてしまっているので、どれだけ原型を残しているかよくわからない。

次に訪れたのは雲晴寺(明石市人丸町5-23)。寺の案内板によるとこの寺も昭和二十年七月の空襲で山門を残して全焼し、庭は戦後の復興時に埋められてしまったのだが、平成十五年に本堂建設時の発掘調査で庭園の一部が見つかり復元したと書かれていた。

一度破壊されたものを復元することは容易ではないことがよくわかる。庭の踏み石が直線的に並び、石橋が踏み石と平行に置かれていたとは思えない。

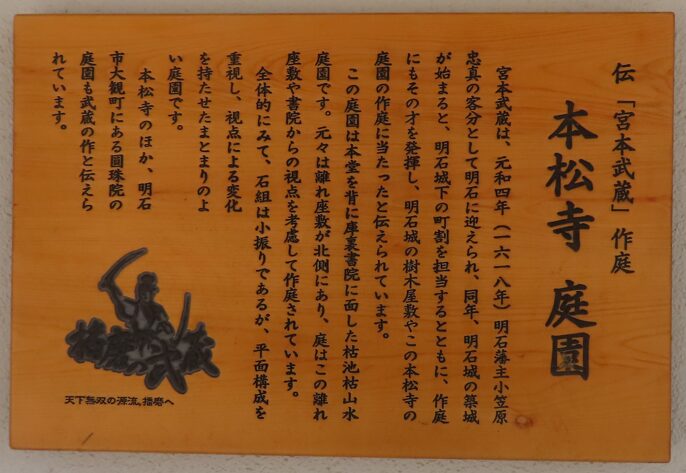

予約を入れれば庭が拝観できたのかもしれないが、本松寺(明石市上ノ丸1-17-18)には武蔵作庭と伝わる庭が残されている。この寺のHPには、現在地に移転したのは武蔵の死後である元禄四年と書かれているので、移転時に庭をどこまで忠実に復元したしたかどうかは不明だが、武蔵が作庭に用いた石やその配置などは原作に近いものではないかと期待できる。この寺は昭和二十年七月の空襲の被害はなかったようだが、残念ながら昭和十六年に失火の為に庫裏を焼失してしまった。昭和二十四年以降少しずつ修理を繰り返し昭和四十三年に庫裏の改修と庭を整え、昭和五十六年には本堂の大改修を終えたのだが、気の毒なことに平成七年の阪神淡路大震災で本堂・庫裏がほぼ全壊してしまったという。平成九年に本堂を修理し、平成十五年に庫裏を改築したという。

寺も檀家もこれまで大変な苦労を重ねてこられたことには頭が下がる思いだが、以上の三つの寺の中では、この寺の庭がもっとも武蔵作庭時に近い状態の庭が残されていると考えて良いだろう。寺のホームページにはあまりいい写真がアップされていないのだが、『おにわさん』というサイトに本松寺の庭の写真が紹介されているので参考にしていただきたい。<つづく>

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント