これまで「歴史ノート」で、朝鮮が非常に貧しくまともな政治が行われていなかったことを書いてきた。わが国がこの隣国とどう接すべきであるかについて明治十八年(1885年)に論争が起きている。

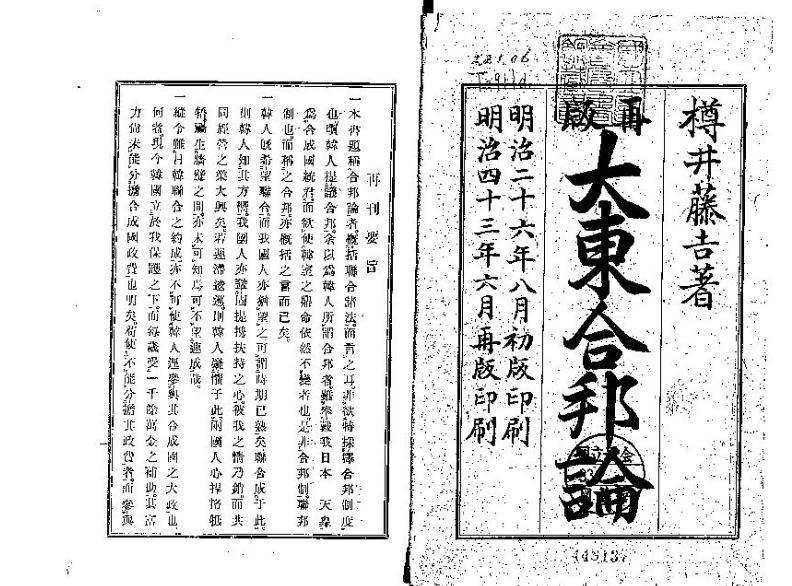

福沢諭吉の「脱亜論」が出されたのはこの年のことだが、樽井藤吉の「大東合邦論」も同じ年に出されている。そして樽井の主張が、その後日韓併合の論議に大きな影響を与えることとなる。

なぜ日韓併合が行われた二十五年も前に、わが国で朝鮮との関係がどうあるべきかについての議論が起ったのか、当時の情勢について簡単に振り返っておこう。

甲申事変後にロシア・清・イギリスから領土を狙われた朝鮮

一八八四年(明治十七年)に朝鮮の近代化の為に起ち上がった独立党員がクーデター(甲申事変)を起こしたが失敗し、リーダーの金玉均(きんぎょくきん)らは日本に亡命し福沢諭吉らの保護を受けたのだが、翌年に金は上海に誘い出されて洪鐘宇(ホン・ジョンウ)にピストルで暗殺されてしまった。

甲申事変の後、日清間で締結された天津条約(1885年)によって日清両国は朝鮮より撤兵したが、清の袁世凱(えんせいがい)は通商事務全権委員という名目で依然ソウルに留まりて朝鮮への圧力と干渉を強め、またロシアは日清両軍が撤兵したことは千載一遇のチャンスであるとみて、清国の干渉を嫌う高宗や閔妃に接近し、ロシアの勢力を次第に拡大させていくのである。すると清国は仁川に北洋艦隊を派遣して圧力を加え、朝鮮とロシアとの秘密協定締結を阻止したという。

この朝鮮半島進出の動きに触発されて、英国もまた動き出した。

一八八五年(明治十八年)四月、英国東洋艦隊は突如、ロシア極東艦隊の通路を遮断するために、朝鮮半島南方沖の巨文島(こむんど)を占領し、朝鮮政府の抗議を無視して占領を続けたのだ。

この英国の動きに驚いたロシアは、その対抗措置として朝鮮半島の永興(よんふん)湾を占領すると主張した。この問題で清の李鴻章は英露両国を調停して二年間にわたる交渉の結果、英露両国とも朝鮮の領土を占領しないという妥協を成立させたので、一八八七年二月に英国艦隊はようやく巨文島を撤退している。

このように自国の領土に複数の第三国が堂々と進出し占領しているという重要な事態に対して、朝鮮国自身が有効に対処する能力がなくほとんど国家の体をなしていなかったのだか、わが国の隣国がこんな状態が続けば、いずれこの国が列強国に蚕食されていくことは目に見えていた。このことはわが国の国防上極めて重大な問題であったのである。

福沢諭吉の「脱亜論」

福沢諭吉の「脱亜論」は明治十八年三月十六日の「時事新報」に掲載されたものだが、Wikisourceにその全文と現代語訳が出ている。重要な部分を現代訳で引用させていただく。

わが日本の国土はアジアの東端に位置するのであるが、国民の精神は既にアジアの旧習を脱し、西洋の文明に移っている。しかしここに不幸なのは、隣国があり、その一を支那といい、一を朝鮮という。

この二国の人民も古来、アジア流の政治・宗教・風俗に養われてきたことは、わが日本国民と異ならないのである。だが人種の由来が特別なのか、または同様の政治・宗教・風俗のなかにいながら、遺伝した教育に違うものがあるためか、日・支・韓の三国を並べれば、日本に比べれば支那・韓国はよほど似ているのである。この二国の者たちは、自分の身の上についても、また自分の国に関しても、改革や進歩の道を知らない。交通便利な世の中にあっては、文明の物ごとを見聞きしないわけではないが、耳や目の見聞は心を動かすことにならず、その古くさい慣習にしがみつくありさまは、百千年の昔とおなじである。現在の、文明日に日に新たな活劇の場に、教育を論じれば儒教主義といい、学校で教えるべきは仁義礼智といい、一から十まで外見の虚飾ばかりにこだわり、実際においては真理や原則をわきまえることがない。そればかりか、道徳さえ地を掃いたように消えはてて残酷破廉恥を極め、なお傲然として自省の念など持たない者のようだ。

筆者からこの二国をみれば、今の文明東進の情勢の中にあっては、とても独立を維持する道はない。幸い国の中に志士が現れ、国の開明進歩の手始めに、われらの明治維新のような政府の大改革を企て、政治を改めるとともに人心を一新するような活動があれば、それはまた別である。もしそうならない場合は、今より数年たたぬうちに亡国となり、その国土は世界の文明諸国に分割されることは、一点の疑いもない。…中略…

現在の戦略を考えるに、わが国は隣国の開明を待ち、共にアジアを発展させる猶予はないのである。むしろ、その仲間から脱出し、西洋の文明国と進退をともにし、その支那、朝鮮に接する方法も、隣国だからと特別の配慮をすることなく、まさに西洋人がこれに接するように処置すべきである。悪友と親しく交わる者も、また悪名を免れない。筆者は心の中で、東アジアの悪友を謝絶するものである。

福沢諭吉 「脱亜論」 Wikisourceより

わが国は西洋文明を受け入れて「アジア的価値観」から抜け出したのだが、支那と韓国は西洋の文明の受け入れを拒絶し、旧態依然とした体制にとどまっていた。両国に志士が出現してわが国の明治維新のような変革が出来れば別だが、このままでは西洋に分割されてしまうであろう。

わが国には隣国が開明するのを待つ猶予はない。むしろ、隣国という理由で特別な関係を持つのではなく欧米諸国と同じような付き合いかたにして、日本は独自に近代化を進めて行くことが望ましい、と結んでいる。

樽井藤吉の『大東合邦論』

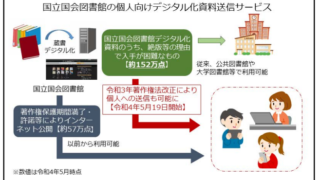

福沢は朝鮮に対しては何もするなというのだが、もし朝鮮が列強国に呑みこまれた時の国防の問題については触れていない。白人による侵略に対抗するためにわが国はどうすべきなのか。樽井藤吉は明治十八年(1885年)に日本語で『大東合邦論』を著し、アジア連合を作る第一段階として日韓合邦すべしと説いたのだがこの本は官憲に没収されてしまった。そこで樽井は明治二十六年(1893年)に清国や朝鮮の知識人に広く読んでもらえるように漢文で出版した。この本は、「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開はされていないが、「個人向けデジタル化資料送信サービス」の利用手続きをすませば、無料で全文を自宅のPCで読むことができる。また昭和三十八年に刊行された同書の現代語訳も、同サービスを用いて読めるようになっているのは有難い。この手続きの方法については次の記事を参考にしていただきたい。

日韓合邦となるとわが国は莫大な負担を隣国の為に強いられることになるので、当時数多くの反対論が存在したのだが、樽井は如何にアジアを白人による侵略から守るかという視点からまず日韓が合邦し、さらに清国と同盟を結んで白人の侵略を防ぎ、南方の西洋植民地を解放して大アジア連邦を実現させるべきだと論じている。

ヨーロッパの白人勢力中、最も熾烈に我が東亜を狙っているのはイギリス、フランス、ロシアの三国である。そのうち日本の最も恐れているのはロシアである。ロシア人は先に我がカラフト島を侵略し去った。清国の最も恐れているのもまたロシアである。ロシアはしばしば清国の北辺を侵し、その野望を逞しくしている。清国はロシアといちばん国境線が長い。したがって最もその毒牙を受ける率が多い。この時に当たり、日韓一国となって清国と同盟したならば、ロシアの東洋艦隊は対馬海峡を過ぎて支那海に入ることができない。たとえム百隻の鋼鉄軍艦があったとしても、轍の鮒にすぎない。ここにおいて、清国軍がイリ、パミール方面に出撃してロシア軍の東西交通路を遮断し、日韓陸海軍がロシアの東海岸を襲撃したならば、清国は単に黒竜江州の地を回復できるだけでなく、境土を北極海にまで拓くことを得、満州根拠地を不落の金城湯池と化することが出来る。なんでイギリスに頼ってロシアを防ぐ必要があろう。清国人たるもの、よろしく、かくの如き長計を考えるべきではないか。

清国としては、かくて北方最大の憂慮が無くなったならば、よろしく図南の大計を立てるがよい。即ち、安南を援けてフランスから独立させ、さらにシャム、ビルマを連合させてマレイ半島を白人の手から解放し、大いに鉄道を布設して本国とインド間の交通を開き、強くイギリス勢力の侵入を阻止し、アジア復興、東亜解放の大義を唱えて起こったならば、四方の諸国招かずして集ってくるにちがいない。

もし清国にこのような大志があったならば、我が大東国も、清国と道を分けて南進し、フィリッピン、ボルネオ、セレベス、ジャワ、スマトラ等南洋諸島をして白人の凶手から解放せしめるであろう。かくのごとくしたならば、数十年を出でずして一大アジア連邦を実現することが出来るであろう。

我が日本人としては、もとより親和を以て根本心情とし、大和の道を以てあらゆる人種と交わっていくことを念願としている。しかし、かの白人の黄人に対する圧倒的大攻勢に対しては敢然として抗しなければならないと考えている。黄人勝たなければ、遂にすべて白人の奴隷とされてしまうだけだからである。これに勝つの道は、ただ同種人一致団結して、一大勢力を養うことのみである。必ず遠からずして、白人同盟軍に対し黄人同盟軍を興さなければならない日がやって来るにちがいない。これ生存競争世界の大勢の向う所、時運の致すところにほかならない。よろしく同種人内に固く親和結束して、異種人と外に激しく競争対抗すべきである。これ世運の自然であり、ここに世界の大なる進歩が生ずるであろう。

樽井藤吉 著『大東合邦論 : 現代訳』大東塾出版部 昭和38年刊 p.88~90

黄色人種が団結してアジアを白人の侵略から守るべきという話は、第二次大戦前の「大東亜共栄圏」の考え方とも少し似ているのだが、このような主張が日清戦争が始まる九年も前に発表されていたとは驚きである。そしてこの書物は、わが国だけではなく清国や朝鮮でもよく読まれていて、「韓日合邦論」を唱えた一進会の李容九は樽井の『大東合邦論』から影響を受けたことが、『東亜先覚志士記伝. 中卷』p.31に記されている。

一進会の勢力拡大と反対派

一進会は日露戦争が開戦した一九〇四年に李容九(り ようきゅう)、宋秉畯(そう へいしゅん)らの開化派によって創設されたのだが、一九〇六年(明治三十九年)に韓国統監府が設置された頃は、統監府からも、韓国政府からも、そして排日感情の強い民衆からも冷たい目で見られていたという。ではどういう経緯で韓国内で支持を拡大していったのだろうか。

大東国男著『李容九の生涯』には次のように解説されている。(この本も「個人向けデジタル化資料送信サービス」を利用して自宅で読むことが出来る)

そのころ清国は孫文の革命の機運が切迫し、東亜の局面は一大変化を示さんとする情勢であった。孫文の「国民党」革命の特色は、満州族である清朝を、孫文ら漢民族の手でくつがえそうとするもので、「興漢滅清」というスローガンを掲げ民族的色彩が強かった。それだけに革命の結果、清朝が敗れれぱ清朝はその発祥の地である満州に逃がれ、ロシアの援助を求めるおそれがあり、そうなればまた韓国が昔日と同じく東洋動乱の禍源となる懸念があった。ここにおいて李容九、武田*、内田**らは、これに先んじて日韓合邦を実現し、一進会百万の会員が満州に武装移民して開墾に従事し、これを基礎として日満人の間に立って、日・韓・満連邦を結成し、ロシアに頼らしめない素地をつくり、漸次他に及ぼしてアジア連邦の実現を遂げんとする考えであった。

孫文は日本亡命中、犬養、頭山らに、革命成功の暁は、満州、蒙古は日本に任せるといっていた。その内心は清朝が満州を根拠地として中国の回復をはかることを恐れ、満州を日本に与えてこれを防ぎ、かつ日本をして極力革命軍を援助させようとする一石二鳥の魂胆であったので、一進会の移住による日韓満の連邦案は決して空想論ではなかったのである。

かくて李容九は武田和尚と形影相伴うて、日韓合邦の大事の実現のため、一進会の発展と充実に努力し、合邦達成の実際手段を研究して三段構えの方法を考えた。

第一に一進会が内閣をつくり閣議により合邦を断行すること、。二に、第一の目的を達しない時には、一進会会員を朝鮮十三道の地方長官に任じ、地方長官会議において合邦を発議させること。第三に、第二の目的が達せられないときには全国民の世論として請願書を提出して、竹槍蓆旗に訴えて合邦の実現を期すること、という実行計画をかれはつくっていた。かくして第一着手として、当時の内閣の倒閣運動を起こし、明治四十年四月にその目的を達し、李完用が後継内閣首班として登場するに及び、一進会から宋秉畯(そうへいしゅん)が入閣、農商工部大臣の椅子を占めたのである。

大東国男著『李容九の生涯』時事通信社 昭和35年刊 p.54~55

*武田:曹洞宗僧侶の武田範之(のりゆき)。僧侶であったことから武田和尚とも呼ばれた。

**内田:内田良平 黒龍会主幹 大日本生産党初代総裁

宋秉畯は勇猛果敢な実践家で李完用内閣では実質的に内閣を牛耳っていたという。

そして明治四十年(1907年)六月にオランダハーグで開催された第二回万国平和会議において、韓国王高宗が密使を送って第二次日韓協約の無効を訴えたのだが、韓国に外交権のないことを理由に出席が拒否される事件(ハーグ密使事件)が起きた。この高宗の背信行為に怒った韓国統監の伊藤博文はこの事件の責任を追及し、七月に高宗を退位させ、韓国政府は内政権も日本に接収され、八月には韓国軍隊も解散させられることとなるのだが、これに反対した兵隊が中心となって各地で暴動を起こし、鉄道、電信が切断されたため交通通信は途絶し、同年後半から四十一年(1908年)にかけて韓国の内政はマヒ状態となった。李容九は各地に自衛団を組織して、身を挺して事態の収拾を図ろうとし、その業績を挙げたことから次第に地方民の信望を集めるようになっていった。最終的にはわが国の軍隊が出動して、明治四十二年(1909年)にようやく治安が回復するのだが、この暴動で日本人居留者を含む多くの犠牲者が出た。しかしながら、最大の犠牲者は一進会会員であったという。一進会会員は断髪していたため目立ちやすく、同上書によると一ヶ年の間に九百六十六人の会員が殺害されたと記されている。

これだけ多くの犠牲者を出しながら、彼らは日韓両国が共同でロシアの南下を防ぎ、韓国の独立を保障してくれる日本人に期待を込めて、身を挺して治安の回復に尽力したことで次第に民衆の支持が拡がっていったのである。

とは言いながら、一進会に反対する勢力もまた根強いものがあった。

保護協約実施以来、日本は韓国の政治、経済、教育の各部門に日本流の改革を推し進めていった。あらゆる面に見られる非近代性や、その極に達していた王室・政府の腐敗、堕落はもちろん徹底的に改革すべき状態にあったとはいえ、日本による改革は、韓国にとっては祖国の破壊であった。日本に対する憎悪と怒りは頂点に達したものの、心中きわめて複雑なものがあった。日本帝国主義の武力の抗しえない事実、李朝の政治は早晩亡ぶべきものであるが、これに代わり得るものを見出しえない焦燥。かくて排日論は国権回復運動の方向をとり、子弟の教育に力がそそがれ、学校がぞくぞく設立され、三歳の童子も愛国歌を高唱するようになった。圧迫の度が強くなればなるほど反発の度も強くなり、このような空気の中でついに、明治四十二年十月二十六日、伊藤はハルビン駅頭で安重根に暗殺された。

伊藤凶変にたおるとの悲報が伝えられるや、日韓ともに朝野愕然として一大衝撃を受けた。とくに李容九の驚きと落胆はひどかった。容九をはじめ韓国の識者は、これで韓国の命数もつきたと悲愴な覚悟をきめたのである。

同上書 p.61

日韓併合と李容九

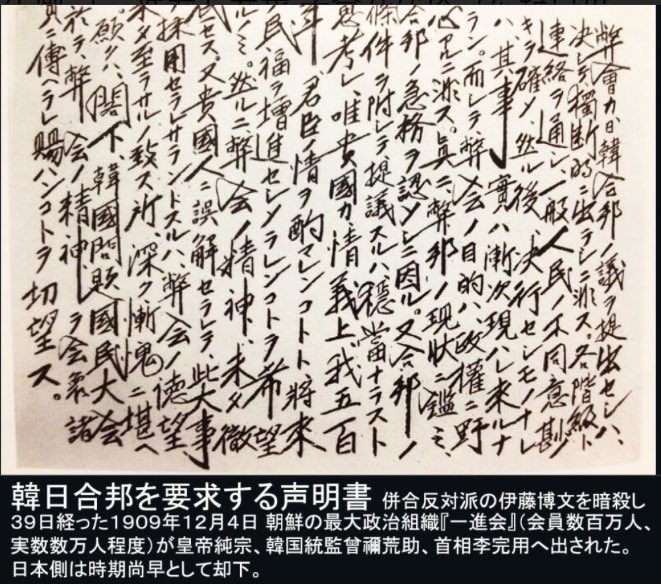

伊藤博文暗殺後の明治四十二年(1909年)十二月に、李容九らは「韓日合邦」の請願書を韓国皇帝、韓国統監府曾禰荒助統監、李完用首相にあてて提出し、同時に合邦声明書を作製して国民に頒布した。

李容九の主張はあくまでも日韓両国の対等な地位に基づく日韓共栄であったのだが、日本政府からすれば、韓国近代化のために膨大な予算が必要となるにもかかわらず、両国の対等な合邦を進めることは国民の理解が得られるはずがなかった。日本政府の方針は「韓国併合」で固まっていたため、一進会の請願は拒絶されている。

韓国内でも李容九の「韓日合邦」の請願書に反対する声が少なくなく、李完用首相も反対であった。李容九の盟友・宋秉畯は、国力の差から見て韓日の対等合邦は困難であり、また連邦制では強固な国家が作れず、韓国皇帝の権限を日本国天皇に委譲することが最も現実的であると判断して韓日併合論を展開するようになる。また国内の政争や官吏の腐敗は日増しに昂進し、韓国内でも国の危機を救うには既に文明開化した日本による強力な改革が必要との考えが次第に広がっていったのである。

明治四十三年(1910年)八月二十二日に漢城(現ソウル)で「韓国併合条約」が寺内正毅統監と李完用首相により調印され、二十九日に裁可公布により発効し日本は大韓帝国を併合し韓国統監府は廃止され、新たに朝鮮全土を統治する朝鮮総督府が設置され、韓国の皇族は日本の皇族に準じる王公族に封じられ、韓国併合に貢献した朝鮮人は朝鮮貴族とした。

李容九にも授爵の御内意が届いたのだが、次のように述べて固辞したという。

今や合邦なると雖も将来における韓国皇室の安泰並に二千万同胞の幸福如何を見定めることが、後の自分に課せられたる一大責任である。新政の敷かれたる暁不幸にして自分の期待に反する場合があったら、自分は国家国民に対して全く申し訳のない地位にたたねばならぬこゝとなる。然るに今之を後にして直に栄爵を受けては栄爵を獲んが為めに其国を売ったと評せられても弁解すべき言葉がない。

『東亜先覚志士記伝. 下卷』黒龍会出版部 昭和11年刊 p.132

李容九は朝鮮の独立を希求し、その方策として日韓の対等合邦に活路を見出そうとしたのだが、当時の韓国には独立する意思も能力もなく官吏の腐敗は甚だしく、それでも敢えて国を保っていくためには日本に命運を委ねるしか方法がなかったことを知るべきである。今の韓国の歴史叙述では李容九は「売国奴」のような扱いをされているようだが、彼こそ真の愛国者ではなかったか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント