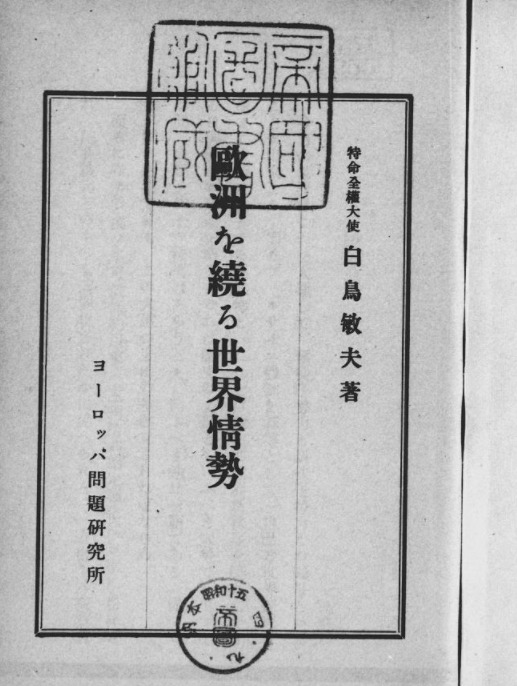

前回に引き続き「戦争文化叢書」のGHQ焚書を紹介したい。今回紹介するのは白鳥敏夫 著『欧洲を繞(めぐ)る世界情勢』という本である。

著者の白鳥敏夫はWikipediaによると、「大正、昭和期の日本の外交官・政治家。戦前期における外務省革新派のリーダー的存在で、日独伊三国同盟の成立に大きな影響を与えた。東洋史学者の白鳥庫吉は叔父。外務大臣を務めた外交畑の長老石井菊次郎も叔父にあたる」とある。

白鳥がイタリア大使の時に、ドイツ大使の大島浩と呼応して日独伊三国同盟の締結をリードして親枢軸外交を推進したとされるが、当時の関東軍が本国の指示に従わなかったように白鳥、大島もまた本国の指示通りには動かなかった。政府からは、同盟は基本的にソ連を対象としたものであることを説明するように訓令されていたが、白鳥らはそれを無視して独伊の要求に副うことで同盟締結を優先することを主張したという。

白鳥がこの本を上梓したのは昭和十五年(1940年)四月だが、七月には第二次近衛内閣の外相となった松岡洋右のブレーンとして外務省顧問に就任し、九月に日独伊三国同盟が成立している。その意味で本書は、三国同盟を成立させようとした白鳥の当時の考え方を知ることのできる貴重な書籍でもある。

その後白鳥は昭和十七(1942年)年に衆議院議員に当選し、戦後はA級戦犯として終身禁固の判決を受け、服役中に病死している(没年昭和二十四年)。

「旧秩序勢力」対「新秩序勢力」

日独伊三国同盟締結を主導した白鳥は、当時の世界情勢を本書でどのように国民に説明していたのであろうか。まず本書の序文を紹介したい。

今日の世界はこれを大観して、旧秩序勢力と新秩序勢力との闘争ということが出来よう。即ちヴェルサイユ体制を基準として、自己の世界搾取を飽くまで維持せんとする英米仏と、これを打破して世界新秩序を築かんとする日独伊との角逐である。これは歴史の必然ともいうべき大勢であり、その間、表見上若干の曲折はあろうとも、向かうべき途は一筋である。従ってわが国の外交方針も、この大道の上にのみ確立されねばならぬ。

しかるに昨年の独ソ不可侵条約以来、三国防共協定強化は見事に粉砕され、防共協定そのものも薄弱化されたかに伝えられる。一方自主外交の名の下に、英米との協力が強調される。昨日迄世界新秩序勢力の代表として独伊との提携を謳歌しながら、今日は旧秩序たる英米への接近を説し、しかも新秩序建設のために百万の皇軍は大陸に戦いつつある。新秩序は建設する、旧秩序とは手を握る。ここに現在日本の内治外交政策の一切の矛盾と混乱がある。

しかし、日独伊は決して離れたのではない。防共協定は厳然として存在し、欧州戦争勃発以来、眼前の世界情勢は益々その緊密化を要求しつつある。これが世界の大勢であり必然である。

日本の目指す新秩序とソ連のそれとはもとより異なる。しかし、ヴェルサイユ体制すなわち旧秩序打破に関する限り、ソ連もまた旧秩序打破勢力の中に数えることが出来よう。今日一国の外交政策としてイデオロギーの問題は、第二義的なものと考える。従って日本の外交政策としては独伊との提携を強化すると共に、ソ連とも適当に関係を調節すべきである。この世界新秩序勢力の結合がひとたび不変に強化されたとき、旧秩序勢力は戦わずして交代すること必然である。

戦争文化叢書 ; 第26輯 白鳥敏夫 著『欧洲を繞る世界情勢』世界創造社 昭和15年刊 p.1~3

そもそも日独伊三国同盟が成立する前に、昭和十一年(1936年)には日独防共協定、十二年(1937年)には日独伊防共協定が締結されていた。わが国は、基本的にソ連・共産主義に対抗するというスタンスであったのだが、十四年八月(1939年8月)白鳥らによって日独伊三国同盟の交渉が行われている途中で、ドイツがソ連と不可侵条約を締結したのである。その結果、三国同盟論は欧州の戦争に巻き込まれる危険性があるとして一時頓挫したのだが、白鳥がこの本を出版した十五年(1940年)四月の翌月にナチスドイツがフランスに勝利すると、白鳥らは再び盛んに日独伊三国同盟の必要性を主張するようになり、1940年9月に同盟が締結されている。

その後、日独伊三国同盟は当初の意図とは異なる方向に舵を切るようになる。昭和十六年(1941年)に日本は、日独伊三国同盟にソ連を加えようとする案が出てきて、四月に日ソ中立条約を締結した。その二か月後にドイツは独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻し、独ソ戦が開始されている。

そうすると、締結したばかりの日ソ中立条約を破棄してでも同盟国としてソ連と開戦すべき(「北進論」)とする松岡洋右外務大臣と近衛文麿首相との間で閣内対立が起きている。その間近衛は松岡の「北進論」を退けて内閣を総辞職し、七月に第三次近衛内閣を組閣して南進論をとったという流れである。

その時白鳥はどうしていたかというと、四月に躁病の治療のため顧問を辞任し、以降一年間は入院と療養の生活を送っている。

ソ連の脅威に触れないのはなぜか

冒頭に書いたようにこの本は日独伊三国同盟が締結される五ヶ月前に刊行された著作なのだが、冒頭述べたようにその後白鳥は松岡洋右外相のブレーンとなっている。本書においては、出版の一年後に松岡洋右が主張した「北進論」とは異なることを述べていることは注目に値する。

ヨーロッパの情勢というものがその間に変わって来たのでありまして、ドイツから見てもイタリアから見てもロシアが目標ではなく、むしろ英仏が独伊の第一目標になった。実は日本に於いても支那の問題がだんだん進んで参りまするというと、ロシアではなくしてイギリスというものが日本の新東亜建設の一番の大きな障害であるということがわかって来たのでありまして、こういう風に世の中は防共協定の初めの出発点から大分事情が変わって来まして、日本から見ても、ドイツ、イタリアから見てもこの条約の目標は自然変えなければならぬ。

しかるに日本は、最後までロシアを目標とするということを誇示して独伊が英仏と戦争をした場合には、日本が無条件に独伊側に立つということに反対した。これが条約の成立を妨げたのであります。その反対した勢力というものは、今高嶋大佐の言われた旧秩序維持を目的とする勢力でありまして、これが外国における旧秩序の勢力と一緒になって、この内外の合同の力によって日独伊同盟が破れたような形になったのであります。しかるに日本国民一般に対しましては、何故これが破れたかと申しまするというとドイツが日本を裏切ったんだ、ドイツは防共協定を無視したんだ。実にヨーロッパの国々のやり方というものは複雑怪奇であるという様なことを盛んに言いまして、ドイツが不信であるその為にできなかったといっているのであります。そうしてこの旧秩序勢力は単に日独伊同盟を破っただけではなくして、更に日独間の従来の親善関係をも冷却してしまおうとして日本国内に於いてもかなり広く深刻にいろいろの策動が試みられてきたというふうに私は感じているのであります。・・・中略・・・

結論として、独ソ条約について、ドイツを深く責める理由はないということを申し上げておきます。しかもドイツがソ連との条約を作ったということは、支那事変の解決に邁進する日本から見て色々と有利なる結果をもたらしたことを忘れてはなりません。

まず第一に支那事変の解決を妨げて来た力は何かと申しまするとイギリスとソ連であります。しかるに東洋に於いてソ連をイギリスの手から奪ったというのが独ソ条約の結果であります。・・・中略・・・

ともかくも独ソ条約が出来るとその結果我々がかつて怖れておったことは、ソヴィエトが西の方はドイツと不可侵条約を結んで安心を得たから今度は全勢力を東の方に持って来るだろうということでありましたが、実際はその逆であります。ソ連としても従来ヨーロッパから除け者にされて東アジアへと進んできたのでありますが、再びヨーロッパに帰り得るならば、何としても彼らはヨーロッパに未練がある。ヨーロッパの西に南に出たいという未連があるのでありまして、彼らが極東まで兵力を持って来るということは、実は彼らとしては第一に希望したところではなかったのであります。再びヨーロッパの仲間入りができるようになったことを喜んでおります。従って従来蒋介石を援けて来たところのソ連は、恐らくこの援助を打ち切ることであろうと思うのであります。これも独ソ条約の直接の結果である風に私は見るのであります。

同上書 p.6~13

こんな具合に、白鳥は独ソ不可侵条約を締結したことにより、わが国にとってソ連は危険な国家ではなくなったことを主張しているのだが、その後の歴史を知る我々にとっては随分希望的な観測であるように思う。

白鳥はソ連の工作員ではなかったかという説もあるようだが、その可能性を感じる人は少なくないであろう。旧ソ連時代の秘密文書が公開されない限りその証明は困難なのだが、当時の近衛内閣のブレーンにはソ連のスパイである尾崎秀實がいたのだから、ほかにもソ連につながる人物が政府中枢に何人いてもおかしくない。

それでも日独伊三国同盟の必要性を主張

ドイツがソ連と不可侵条約を締結したことから我が国では日独伊三国連盟の交渉が一旦頓挫したことを先ほど述べたが、白鳥はその後も日独伊三国同盟の必要性を主張して続けた。本書にはこう記されている。

日本のインテリは悉く日独伊連盟に反対した。はじめから日独伊の提携に不満を感じていた人達が寄ってたかってこれを妨害した。ドイツやイタリアがあれだけ辛抱して日本の回答を待ったということは、日本が現に支那でやっている事は、何と言っても彼らがヨーロッパでやる事と同じことをしているのだ。日本の国民も大多数これに完全に共鳴している。この国民の気持ちがある限り、日独伊同盟というものはいつかは必ずできるものと思っていたからであります。

今日でも彼らは依然として日本に対して好意を懐いております。独ソ条約後に於いて日本の方が非常に冷却したに拘わらず、ドイツ、イタリアはいつまでも日本との親善関係を続けて行きたいということをはっきり申しているのであります。それでありますからして、日独伊関係をあの独ソ条約以前の親密なる関係に返すということは、一に日本の決意次第であります。・・・中略・・・

今日の支那の問題について、国内に硬軟両部面の意見があるように私は見ております。日本は対欧策を白紙に還元して支那事変の解決に邁進するという、こういう政府の声明でありましたが、これは対欧策を白紙に還元するということは、平たく言えば独伊との同盟を打ち切りにして支那事変の解決に邁進するということであるまするが、ドイツ、イタリアと赤の他人になるという事、即ち英米仏デモクラシー諸国とも提携し得る、或いは提携するんだという気持ちを意味するものなのであります。現にそういう考えで工作を進めて行きつつある傾向があります。しかしながら、何と申しても支那の新秩序建設ということが、今日国民の信念であります。東亞の新秩序を建設するということから見れば、旧秩序とは絶対に相いれないのでありまして、どうしてもイギリスあるいはアメリカというものと支那に関する限り、私は根本的には了解できないものと思います。・・・中略・・・

今日日本は何もドイツと一緒に戦うということを考える必要は私はないと思います。しかしながら日本が支那新秩序建設に邁進する限りは、同盟があろうがなかろうが、戦争に参加しようとあるいはそうであるまいと、ドイツが今日ヨーロッパに於いて、日本が東洋に於いてやってることは嫌でも一致しなければならぬ。即ち目標が旧秩序である限り、新秩序を代表する勢力はどうしても協力しなければならぬ。これが運命であるのであります。・・・中略・・・

条約があるとかないとか言うことは、これは我々から見れば実は問題ではないと思います。

同上書 p.17~21

それではどういう風にしてドイツ、イタリアを援けるのかと申しますればこれは何の困難もない。何も彼らに対して、物質的の援助をする必要もない。兵力の援助をする必要もないのであります。日本が日本に与えられたる東洋における使命を真直ぐに遂行すれば、これがドイツおよびやがて来るべきイタリアに対する最大の援助であります。

白鳥がソ連の工作員であったかどうかはわからないが、ドイツ、イタリアと同盟を締結したことでわが国は南進論を採り英米と戦わざるを得なくなった。白鳥の選択が結果としてソ連の危機を援けることとなったことは確かであろう。

白鳥敏夫の著作

白鳥の著作は4点がGHQによって焚書処分されている。彼の著書はすべて著作権保護期間満了しているのだが、『日独伊枢軸論』だけは、なぜか「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されていない。

| タイトル *印太字はGHQ焚書 | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館URL | 出版年 |

| *欧洲を繞る世界情勢 (戦争文化叢書 ; 第26輯) | 白鳥敏夫 | 世界創造社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1462801 | 昭和15 |

| *国際日本の地位 | 白鳥敏夫 | 三笠書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1440845 | 昭和13 |

| 世界維新と日本の将来 | 白鳥敏夫 述 | 生産拡充研 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1270351 | 昭和18 |

| 世界新秩序と日本の外交 (国民自覚叢書 ; 第9編) | 伊藤述史 白鳥敏夫 | 日本文化中 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1091117 | 昭和16 |

| 世界戦局の前途 | 白鳥敏夫 述 | 大東亜経済研究所事務局 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和16 |

| 戦局を観る | 白鳥敏夫 述 | 国際政経学会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1093855 | 昭和19 |

| *戦ひの時代 | 白鳥敏夫 | 第一書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1438914 | 昭和16 |

| 転換日本の諸政策 | 白鳥敏夫 述 | 興成書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1439011 | 昭和16 |

| *日独伊枢軸論 (ナチス叢書 ; 第5) | 白鳥敏夫 | アルス | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和15 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。現在出版社に在庫がなく、2月末頃に増刷される予定です。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですが、増刷されるまで待っていただく必要があります。ネットでも購入ができますが現在ネットの在庫もなくなっており、中古市場ではかなり割高でありお勧めできません。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント