フリーメーソンの資格を与えられたマッカーサー

前回の記事で、ダグラス・マッカーサーが一九三五年にフィリピン軍の軍事顧問に就任したことを書いたが、『マッカーサー回想記』を読むとマニラ到着後母が亡くなり、その後フリーメーソンの資格が与えられたと書いている。

母の死後まもなく、私はフリーメーソンのマニラ地区会によってメーソンの資格を与えられた。この資格を受けるに当たって、私は次のように述べた。

「フリーメーソンの基礎は道義心であって、この道義心とは歴史上の出来事を振り返ったり、宇宙の偉大な驚異的現象を観察したりすることから人間の心に植え付けられる道義心ではなく、人間性そのものの発露としての道義心である。…中略…

フリーメーソンは世界で最も古い団体であり、…そのおきては愛国心と兄弟愛を教え、高い慈愛の心を求め、善良で親切で恵み深いものはすべて奨励し、残酷で悪意に満ち、抑圧的なものはすべて排する。その会員はあらゆる異なった見解と職業、あらゆる宗派、あらゆる政党、地球上のあらゆる異なった関心を代表する者、判断や信念では多くの点で食い違い、また制度や物のやり方では敵対関係にありながらも、フリーメーソンの底をなす真理を深く信ずるが故に、地域や人種を超越した強いきずなで結ばれている者たちからなっている。…」一九四七年に私は第三十三段のメーソンの称号を与えられた。

『マッカーサー回想記 上』朝日新聞社 昭和39年刊 p.167~168

『マッカーサー回想記』上下巻でフリーメーソンに言及しているのは上記部分のみで、具体的にこのメンバーとどのような活動をしていたかについては何も書かれていないのでわからない。第三十三段というのはフリーメーソンの最上位の階級で、同書の注釈によるとこの階級は「とくに長く、また著しい活動をした者に贈られる名誉の称号で、その国の総本部の最高幹部が人選する」とある。

マッカーサーが自分の「回想記」にフリーメーソンに入会したことをわざわざ書いたのはなぜかを考えると、自身がのちにフリーメーソンの最上位の階級を得たことを一言触れておきたかったということ以外の理由はないように思われる。一九四七年は彼がGHQの最高司令官として日本にいたのだが、彼の仕事がフリーメーソンの最高幹部から評価されていたと理解していいのではないか。ちなみに、彼が活躍した時代のアメリカの大統領(F.ルーズベルト、H.トルーマン)はいずれもフリーメーソンであった。

アメリカ極東陸軍の司令官となる

一九三九年に第二次世界大戦が始まったのだが、予算が乏しかったためにフィリピン軍の強化は進んでおらず、部隊としての組織的な訓練はほとんどなされていなかった。しかしながら、一九四〇年に日独伊三国同盟が締結され、日本軍による仏印進駐が開始されると極東情勢は一気に緊張して、ルーズヴェルト大統領は石油の禁輸と日本の対米資産凍結を断交し、併せてフィリピンの戦力増強が図られることとなる。一九四一年にルーズヴェルトはマッカーサーを現役復帰させて、在フィリピンのアメリカ軍とフィリピン軍を統合したアメリカ極東陸軍の司令官に据え、ケソン大統領も米国極東軍最高司令官に任命され、アメリカ西海岸からフィリピンに向けて大量の支援物資輸送が開始された。

『南進叢書 第10 比律賓』(GHQ焚書)に開戦直前のアメリカ極東軍の戦力がまとめられている。ちなみに文中の「比島」とはフィリピン諸島を意味している。

…比島予備軍の米陸軍への編入は相次いで行われる一方、米国アジア艦隊のマニラ移住、米本国から、陸、海、空軍の増派が行われ一九四一年末における軍備の状況は米国陸軍一万、すでに米陸軍に編成された比島予備軍九万と算せられた。比島空軍は練習機偵察機を併せて約五十三機、人員三百名の程度で問題とならないが、米国空軍は約三百五十台に増強されマッカーサーが統率の任に当たっていた。

海軍は全部マニラに集中し、その勢力はヒューストン及びマーブルヘッドのに巡洋艦、潜水艦二十六隻、駆逐艦二十隻、航空母艦一隻でハート提督の指揮下に属した。以上の如く比島の軍備は米国と一体になり、フィリピンは戦争に巻き込まれないと公言していたケソン大統領も一九四一年一月議会に送った教書では、フィリピンに戦禍の波及は希望しないが、それはアメリカの決すべき問題である。アメリカの国旗の下にあるかぎりフィリピンはアメリカの意向に従うほかないと告白し、国家の興廃存亡をすべてアメリカに依存する態度を明らかにした。しかし米比軍合体の勢力もこの程度では精鋭無比の皇軍に対して物の数ならず、鎧袖一触に過ぎないとは軍事通の一致した観測であった。

『南進叢書 第10 比律賓』南方産業調査会 昭和17年刊 p.110~111

一方マッカーサーは、アメリカ軍の最新鋭機B17の戦力をもってすれば、フィリピンの防衛は可能だと考えていた。

アメリカ兵とフィリピン兵の関係

昭和十六年(1941年)十二月八日及び十日に日本軍の航空部隊は理想的な成果を収め、米軍の航空戦力のほとんどを壊滅させてしまい、フィリピンの制空権を手にした日本軍は上陸を開始し、首都マニラを目指す。一方マッカーサーは首都マニラを捨て、マニラ湾西のバターン半島の南にあるコレヒドール島に建設されていた要塞に司令部を移し、全軍がバターン半島及びコレヒドール島に立てこもる戦略に変更した。

ところが大本営は、戦わずにマニラを明け渡した米比軍を弱体部隊と判断して、主力の四十八個師団の大部分を蘭印・ビルマ方面に転出させ、そのあとに装備の貧弱な第六十五旅団という、本来なら占領地を警備する部隊を投入してしまっていた。さらに、日本軍にはバターン半島の地図もなければ、バターン半島やコレヒドールに要塞が建設されていることも知らなかった。そのためにバターン攻略戦はずいぶん長引くことになるのである。

一方米比軍側にも問題が起こっていた。バターン半島には四万名の兵士が半年間持ちこたえられるだけの物資が蓄積されていたのだが、想定外の十万人以上の兵士と避難民が立てこもることとなった。このままでは数ヶ月で食糧が尽きてしまう。マッカーサーは当然増援部隊が来るものと期待したが、ルーズヴェルトやマーシャル陸軍相は敗色濃厚なフィリピンに追加支援を行う考えがなかったのである。米比軍にとって戦局は悪化する一方で、飢餓や疫病の問題に加え、その後兵力を大幅に増強した日本軍の絶え間ない砲撃により睡眠不足が続いていた。フィリピン軍兵の投降者が続出するようになるのだが、投稿者の証言を紹介しよう。

次の文章は朝日新聞特派員であった西川佳雄氏の『比島従軍記』(GHQ焚書)の一節で、アメリカ兵とフィリピン兵(比島兵)の関係がよくわかる文章である。

総攻撃二日目になるが前線からの報告によると、突撃する敵陣にはいつも色の黒い比島兵ばかりでアメリカ兵の姿が少しも見えないということである。米軍はいつも比島兵ばかりを戦場の矢面に立たせ、自分たちは安全な後方にひきさがり、比島兵の背後から銃口を突き付けて督戦(とくせん)していたのである。

サマット前面の敵陣に或る時わが勇士たちが突撃した際、一人の比島兵が珍しくも最後まで頑張って機関銃を打ち続けていた。いつも逃げ足の速い敵兵にしては勇敢な兵もいるものだとよく調べてみたところ、その比島兵の両足は鎖でつながれ、身動きもできないように縛り付けられてあったのである。

また或る比島兵は密林の樹上に縛り付けられたまま、案山子のようにぶら下がって銃を射っていた。

アメリカ兵は同じ味方の比島兵をこんなにひどい非人道的扱いをしたのである。また私たちが、他の比島兵の口から聞いた話によると、アメリカ軍がコレヒドール島に要塞を建設した時、数千人の比島人を使用した。ところが要塞工事が終わってのち、コレヒドールから帰って来た比島人は一人もいなかった。要塞施設の機密がもれるのを恐れたアメリカ軍は工事にたずさわった比島人を一人残らず闇へ葬ってしまったのである。口に人道主義を唱えるアメリカが一歩楽屋裏へ廻ってみると、いつもこんな鬼畜のような行為を平然とやってのけるのである。 …中略…

捕虜の語るところによると、敵陣はわが総攻撃のあまりに猛烈なのにすっかり意気阻喪していることがわかった。それに敵はバターンに立て籠もったまま数ヶ月も同じ所に滞陣していたので衛生状態が非常に悪く、毎日マラリヤや得体の知れぬ熱病でばたばた斃れて行く、と。

西川佳雄著『比島従軍記』興亜書院 昭和18年刊 p.79~84

給与も次第に悪くなり二ヶ月前から一日に界の食事が一日一回になり、それも途切れがちになって飯粒ひとつ入らぬ日も多くなって来た。食事と言っても空缶に半分ほどの水粥である。そのくせ後方の米兵は肉もパンも充分食べ、しかも戦うのはいつも比島兵ばかりであった、という。

督戦(とくせん)というのは、自軍部隊を後方より監視し、自軍兵士が勝手に戦闘から退却或いは降伏する様な行動を採れば攻撃を加え、強制的に戦闘を続行させることを言うが、アメリカ兵は最も危険な最前線にフィリピン兵を立たせて、自らはフィリピン人が逃亡しないように戦わせることに専念し、食事についてはフィリピン兵に対しほんのわずかしか与えていなかった。このようなフィリピン兵の証言は、多くの日本兵や従軍記者が記したフィリピン戦の記録に残されているので一読されることをお勧めしたい。

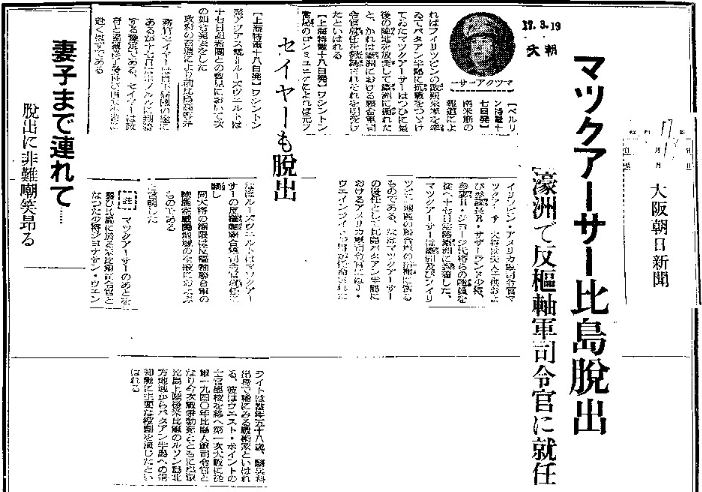

マッカーサーのフィリピン脱出

一方、当時バターン半島とコレヒドール島で日本軍と戦っていたマッカーサーはアメリカ本土では英雄の如くに新聞やラジオで報じられ、マッカーサーを救出せよとの声が連日新聞紙面を賑わしていたという。しかしながらアメリカのアジア艦隊は蘭印に撤退し、太平洋艦隊は真珠湾で大打撃を蒙ったためにフィリピン支援は困難であった。とはいえ、ルーズヴェルト大統領は、もしマッカーサーが日本軍の捕虜になった場合は国民や兵士の士気に多大な影響を与えアメリカ陸軍の恥辱にもなるので、そういう事態だけは何としてでも避けたかったようだ。

1942年3月11日にマッカーサーはルーズヴェルトの命によりフィリピンを脱出してオーストラリアに向かっている。大統領が脱出を命じたのはマッカーサーだけであったのだが、彼の側近の幕僚(陸軍将校13名、海軍将校2名、技術下士官1名)や家族や使用人も同時に脱出している。そしてオーストラリアでマッカーサーは記者団に向かって次のように述べた。

私は米大統領から、日本の戦線を突破してコレヒドールからオーストラリアに行けと命令された。その目的は、私の了解するところでは、日本に対する米国の攻勢を準備することで、その最大の目標はフィリピンの救援にある。私はやって来たが、また私は帰る。

『マッカーサー回想記 上』朝日新聞社 昭和39年刊 p.241

「また私は帰る」という訳文は原文では “I shall return.” なのだが、Wikipediaによるとこの言葉は当時アメリカ兵の間では「敵前逃亡」の意味で用いられ、「安全なコレヒドールに籠って前線にも出てこないマッカーサーを揶揄し『Dugout Doug(壕に籠ったまま出てこないダグラス)』というあだ名を付けられ、歌まで作られて兵士の間で流行していた」と書かれている。その歌の歌詞は以下のようなものであったという。

「ダグアウト・ダグ・マッカーサー 岩の上に寝そべって震えてる。どんな爆撃機にも突然のショックにも安全だって言うのにさ。ダグアウト・ダグ・マッカーサーはバターンで一番うまいもの食っている。兵隊は飢え死にしようってのにさ。」

フィリピンを脱出したマッカーサーの新しい肩書は「南西太平洋方面連合軍最高司令官」で、いかにもオーストラリアには精鋭軍が存在したかのような印象をうけるのだが、実際のところはフィリピンを救援するどころかオーストラリア本国も防衛できるか疑わしい程度の戦力しかなく、彼ができることは、後を託したウェーンライト司令官に「絶対に降伏するな、最後まで戦え」という命令を打電し続けるしかなかったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント