日光山の歴史と戊辰戦争

日光山内の社寺は二荒山神社、日光東照宮、日光山輪王寺に分かれ、これらを総称して「二社一寺」と呼ばれている。日光東照宮は徳川家康を「東照大権現」という「神」として祀る神社だが、二荒山神社と日光山輪王寺は山岳信仰の社寺として奈良時代に創建されたもので、東照宮よりはるかに長い歴史を持っている。

日光山は天平神護二年(766年)に勝道上人によって開かれて輪王寺の前身である四本龍寺(後に朝廷より満願寺の称号を賜った)が建立され、その後山岳信仰の場として多くの行者が修行に訪れるようになった。

神仏習合が進むと、男体山(二荒山)、女峰山、太郎山の三山が三仏(千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音)に比定されるようになり、三仏(=日光三所権現)を祀るものとして金堂(三仏堂)が創建されて山中の諸院・諸坊は満願寺と総称されていたという。

元和二年(1616年)に徳川家康が没すると、山王一実神道(天台宗系の習合神道)を唱える南光坊天海の主導で、家康は本地仏を薬師如来とする東照大権現として日光三所権現に祀られることとなり、元和三年に日光東照社が三仏堂の東に建てられた。その後三代将軍家光が社殿を豪華絢爛なものに一新し、正保二年(1645年)に日光東照宮と改称している。

その後、承応三年(1654)に満願寺は、水尾上皇の院宣により輪王寺の寺号を賜り、それ以降輪王寺の住持を法親王(親王宣下を受けた皇族男子で出家した者)が務めることとなり、「輪王寺門跡」あるいは「輪王寺宮」と称されたという。

簡単にまとめると、古代以来の神仏混淆霊場である日光山に江戸時代になって東照大権現が加わり、明治初年までは日光山全体を輪王寺と総称して東照宮も二荒山神社も僧侶が支配していたのである。

ところが徳川幕府が大政奉還して新政府が誕生し、明治元年三月に神仏分離令が出されたのだが、その時旧幕府軍は新政府軍と激突する戊辰戦争の最中であった。新政府軍が宇都宮城攻城戦で勝利すると、旧幕府軍の大鳥圭介らは日光山で陣を張ったが、日光山僧が新政府軍に戦役回避の嘆願をしたことから、新政府軍の板垣退助は旧幕府軍に使者を送って日光山を下りることを説得し、旧幕府軍は日光を離れて会津に向かうことになり、日光は戊辰戦争の戦火から免れたと伝えられている。

日光全山を揺るがした神仏分離令と輪王寺門跡公現法親王の還俗

日光山が戦場となることは避けられたのだが、今度は新政府の出した神仏分離令が、神と仏が共存してきた日光山の宗教的秩序を根底から揺るがすことになるのである。

【慶応4年(1868)3月28日付、神祇官事務局達】

「中古以来、某権現、あるいは牛頭天王の類、その外、仏語をもって神号に相唱え候神社少なからず候。いずれも、その神社の由緒、委細に書付、早々申出づべく候」

「仏像を以て神体と致し候神社は、以来相改め申すべき候こと。附り、本地等と唱え、仏像を社前に掛け、或は鰐口、梵鐘、仏具等の類差し置き候分は、早々取り除き申すべきこと」

臼井史郎氏は著書『神仏分離の動乱』で次のように解説している。

明治元年の神仏分離令は、この日光山の権威を根底からゆるがすことになってしまった。

輪王寺門跡の廃止

僧侶の神勤の廃止

輪王寺の称号廃止

一山衆徒百十ヵ寺の合併統合

満願寺への改称

各院坊の寺地奉還

二荒山神社と東照宮の独立輪王寺門跡が主宰した日光山は二社一寺に分裂・統合されたのである。…日光山は大きく分裂し、神と仏の支配下にそれぞれ所属をわかつことになってしまった。もともと二荒山神社は安養院*、家光の霊廟大猷院は龍光院*が、別当として神勤しており、東照宮は輪王寺門跡が直接奉仕していた。だから全山が法親王門跡の支配下にあったわけで、そういう意味で、日光門主は、文字通り僧侶であると同時に各宮の宮司でもあったわけだ。

(臼井史郎著『神仏分離の動乱』思文閣出版 平成16年刊 p.83-84)

それがはっきりと二社一寺に分裂したのである。

ところで、こういう大変動に際して、輪王寺門跡公現法親王は、さっさと還俗(げんぞく:僧侶をやめ俗人に戻ること)してしまい、北白川宮能久親王となってしまった。…

*安養院、龍光院:いずれも輪王寺の子院

(北白川宮能久親王)Wikipekiaより

輪王寺門跡公現法親王は江戸幕府の依頼を受けて徳川慶喜の助命と東征中止を嘆願した後、彰義隊に擁立されて上野戦争に巻き込まれ、その後仙台藩に身を寄せて奥羽越列藩同盟の盟主に擁立されていた。

九月に旧幕府軍が東北の戦いに敗れると、新政府から京都で一年間蟄居することを申しつけられ、明治二年(1869)九月に還俗し、そして翌年にドイツに留学するまでの間、熾仁親王の邸に同居している。還俗したのは、新政府からの圧力があったのであろうが、日光山は最高責任者不在のまま分裂騒ぎで収拾がつかなくなり、また徳川氏という大スポンサーを失ったために、百十ヵ寺の僧侶の生活は激変した。八十余名の僧徒は満願寺(旧輪王寺)の本坊で合宿して暮らしたが、こともあろうに明治四年(1871年)にはその満願寺の本坊が全焼し、さらに旧幕時代に優遇されていた俸禄も没収されたのである。

日光山僧侶・神官の生活困窮

経済的困窮は寺院だけではなかったという。神社側からもあいついで嘆願書が出されている。収入がなければ、宮司の生活も成り立たないことはいうまでもない。

臼井氏の著書に、当時どのような嘆願書が書かれていたかがいくつか紹介されている。

(1)境内地の使用許可

(同上書 p.87-88)

すべての土地はとりあげられてしまったが、境内地はのこされた。この境内地を、従来のように、手作物や蒔付などもして、菜園としての使用許可をあたえて欲しい。もちろん、税金は払い、村役のことも、ちゃんとお勤めをするから、何卒よろしく御配慮を願いたい、というものである。自給自足の道を講じなければならなかったことがわかる。

(2)宝物拝観の許可

東京の日本橋と両国橋に、日光の宝物拝観が許可された、という立札がたてられた。敬神者への拝観を許可するということになっているが、宝物拝観の始まりである拝観料をどれほどとったものか、記録がないためわからないが、経済再建のひとつの方法として考え出されたものであろう。…

(3)伐木の許可

広大な神域内の材木も伐り出されたようである。

東照宮や二荒山神社の営繕のために、寂光神社境内の木が伐られ、それの代金四千両がこれにあてられたという記録があるが、山内の坊からも、材木の伐り出しを願う書類が出されている。…

このように、境内の樹木を売ってまでして僧侶や宮司の生活を成り立たせようとしたことが分かるのだが、こんな状態が長く続けば、風光明媚な日光の景観がとても維持できなかったと思われる。

日光の歴史的景観を守る動き

では、日光山の歴史的景観はどういう経緯で守られたのであろうか。『日光市史 下』に彦坂諶厚(じんこう)が東照宮の建造物を残すために尽力したことが記されているようだ。この本はネットでは公開されていないが、『毎日新聞社――シリーズ日本の大自然(国立公園全28冊+1)』にその引用があり、ネットで読むことができる。

慶応4年(1868)4月、輪王寺護光院彦坂諶厚は、神仏分離の精神は結構であるが、日光は神仏混淆の長い歴史によって成立した所であるから、建築物に至るまでの分離は不可能であると主張して、日光県を初め東京の政府にまで出頭して意見を述べたが、容れられなかった。

『日光市史 下』

しかし日光における神仏分離は、なかなか行われなかった。江戸時代、東照宮は満願寺(輪王寺) 所有の徳川家康の廟所であり、独立した神社ではなかったことと、東照宮が創建以来、公的には満願寺の附属施設に過ぎず、神仏分離を徹底させれば、東照宮の建造物を除去することになり、政府としても躊躇せざるを得なかったことがその原因であろう。――

つまり、神仏分離をすれば東照宮は消えてなくなってしまいますよ、ようござんすか? ということです。結局、東照宮と二荒山神社、輪王寺がそれぞれの境界を定めて二社一寺に分離したのです。

日本の多くの場所では、このような場合に乱暴な寺院の破壊がありました。それが日光で抑制されたのは、山奥の運命共同体的一体感のためでしょうが、「観光資源」という新しい価値観にもとづく保存の意識が強く働いていたことにも注目しなければならないようです。

当時三十五歳であった彦坂諶厚は、神仏分離令が出た直後に日光県を初め東京の政府にまで出頭して意見を述べたとあるが、彦坂はこの年の七月に若くして日光山の総代となり、日光山を代表して新政府や日光県と交渉したのである。

『神仏分離史料 第二巻』に、弟子の彦坂諶照が記した「維新以来の日光山輪王寺と諶厚保大僧正」という論文が収録されているが、それによると彦坂諶厚が主張したのは「神仏分離の御趣意は已むを得ざる所なれど、我が日光の神は、根本より仏法を以て僧徒の祭れるものなれば、之を以て神となすときは、分離却りて混淆に陥らむとの旨趣を以て書を作り、上京して社寺裁判所に嘆奏せしかども、此のことは遂にならざりき。神仏分離の御処分は、かかることにて遷延せし」(p.783)と書いている。日光山の建物は壮麗なものが多く、「移転を全うせむには数十万両なお容易ならざるに、満願寺当時の状態は、本坊枝院従来の領すでに没収せられ、諸侯に貸し付けしたる一山府庫金及び各院の料、合わせて十数万金は、既に太政官の布告に依りて、棄捐となりしかば、今は唯新たに賜りたる逓減禄百石を以て辛うじて合併僧侶凡六十人の飢渇を凌ぐに過ぎず」(p.784)とあるが、そもそも日光山は神仏習合で仏教施設が二荒山神社や東照宮の近くにも散らばっていて、寺と神社の境界はそもそも存在していなかった。そこを輪王寺の境内を定めて、仏教的施設をすべて寺の境内に移転させよと言われても、壮麗な建物を移転するには巨額の費用が必要であるがその資金がないし、大名に貸した金も返ってこない。さらに満願寺を焼失し、その再建も出来ない窮状を訴えて、堂塔の移転延期を認めさせたという。

こうして彦坂諶厚がこれらの施設の移転を遅らせたことが、結果として幸いした。神仏分離令は全国各地で激しい廃仏毀釈に発展したのだが、時が経過するにつれ日本文化が外国で高く評価されるに及び、明治新政府も文化財保護の重要性を次第に認識するようになっていったのである。

そればかりではない。近くの住民たちも、日光の歴史的景観を守るために立ち上がったという。明治八年(1875年)に町民総代の落合源七と巴快寛(ともえかいかん)の二人が中心となって県や国に対して日光山の現状維持を願い、一年余り奔走したのだそうだ。そして明治九年(1876年)の明治天皇の奥羽御巡幸の際に、この二人が埼玉県草加に行在所に行って明治天皇に直訴したという。この時に明治天皇は「(日光山の)旧観を失うことなかれ」とのお言葉と、御手許金3000円を下賜されたと伝えられている。

落合源七は御巡幸のお迎えの直後に病に倒れ帰らぬ人となったようなのだが、日光総合会館玄関前には、日光の歴史的風景を守ろうと尽力した落合源七と巴快寛の二人の顕彰碑が建てられている。

また、明治十二年(1879年)には伊藤博文とともに日光を訪れた前米国大統領グラントが、日光の美観を称賛し、殿堂の保護を提唱したという。それがきっかけになって名勝・日光を守る財団のようなもの(保晃会)が作られ、152千円もの寄付が集まったことも大きかったようだ。

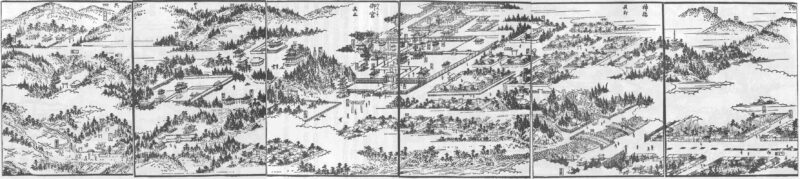

上の画像は明治十年(1877年)に三仏堂を移転した工事中のものだが、結局、輪王寺の境内に移築されたのは相輪橖とこの三仏堂だけとなり、日光は主要伽藍の大半を、維新前の堂塔のまま残されることとなった。このような大伽藍で、明治以前の姿を今も留めて例は数少ないのではないだろうか。

当初の「神仏分離」のプランが一部しか実施されなかったので、日光東照宮の境内には本地堂(国重文)と輪蔵(国重文)の2つの仏教施設が今も残されている。

Wikipedia「日光東照宮」によると、この2棟は東照宮と輪王寺との間で帰属について今も係争中で、財団法人日光社寺文化財保存会が管理しているのだそうだ。拝観料の配分で、ややこしい問題があるのかもしれない。

徳川家の聖地であり神仏習合の施設であった日光山が、戊辰戦争に巻き込まれそうになったが難を逃れ、さらに神仏分離によって多くの文化財を失う危機を乗り切って、主要な伽藍の大半を昔の儘に残すことができたのは彦坂諶厚をはじめ、多くの人の努力が実を結んだ結果である。

文化財の貴重さを理解するためには、文化財が護られてきた歴史を知ることが大切だと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント