南京から逃亡した最高指揮官の唐生智は処刑されずに栄転した

そもそも南京防衛戦の最高指揮官でありながら無責任にも南京から逃亡した唐生智は、多くの兵士を死に至らしめて、本来ならば蒋介石により処刑されてもおかしくないのだが、どういうわけか処刑を免れている。

そればかりではない。のちに彼は栄転して一九四九年に湖南省知事を命じられ、その後中国国民党革命委員会の委員、全国人民代表大会の常務委員会委員を歴任している。

さらに唐生智の故郷・湖南省永州市にある彼の旧居(樹徳山荘)は「国家重点文化財保護単位」に指定されている。なぜ唐生智が中国の英雄のように扱われているのか、多くの日本人が疑問に思うに違いない。

「中央宣伝部国際宣伝処」とは何か

日本「南京」学会会長の東中野修道氏は台湾にある国民党党史館で閲覧した『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』という極秘文書に、極めて重要なことが書かれていることを発見された。そもそも「中央宣伝部国際宣伝処」とは何のために作られた組織なのか。

『南京事件 国民党秘密文書から読み解く』には、次のように記されている。

一九三七年(昭12)十一月十二日の上海陥落後、蒋介石は首都南京の死守を決定したものの、国民党軍の敗北は誰の目にも明らかであった。しかし蒋介石は、広大な国土を武器として日本軍を大陸の奥深く引き込みさえすれば、勝てなくても負けないという長期消耗戦の戦略に立っていた。そしてもう一つ。蒋介石は「宣伝は作戦に優先す」という「世界戦略」の宣伝戦に乗り出していた。その本格的な展開のため、南京戦の直前、第二次国共合作のもと、国民党員と共産党員が結集した国民党中央宣伝部のなかに、国際宣伝処が組織される。

東中野修道『南京事件 国民党秘密文書から読み解く』草思社 2006年刊 p.23

『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』には「極機密」の印が押されていたという。この極秘文書には例えば次のような記述があったという。

われわれが発表した宣伝文書を外国人記者が発信すれば、最も直接的な効果があるが、しかしそのためには彼らの信頼を得て初めてわれわれの利用できるところとなる。この工作は実に面倒で難しいが、決して疎かにしてはならない。

同上書 p.45

要するに南京戦において中国軍は日本軍と戦って勝つことよりも、日本軍の暴行を、外国人記者を通じて世界に拡散し、わが国を窮地に追い込むことを狙っていたということになる。

わが国においては、外国の新聞記者と連絡し彼らを用いて抗戦宣伝を行うような発想はありえないように思うのだが、中国ではよく用いられていた手法である。同上書によると極秘文書には、中央宣伝部は「南京陥落前から始め、十二月一日から十一ヶ月の間に三百回の記者会見を開いていた」だけでなく、一九三八年一月以降「新聞記者招待会」と称して「毎週平均二回、外事課から外国人記者に通知し、外国人記者を指導した」と書かれていたという。

「指導した」というのは「宣伝工作した」という意味だが、南京戦に関して中央宣伝部は外国人記者に対しどのように伝えていたのであろうか。極秘文書の中の「編集課工作概況」には、彼らが編集し英文で発行した「英文日刊」に関して、次のような記述がある。

…英文日刊の取材は三年半のうちに環境変化に伴い随時変更した。たとえば首都防衛戦のときにはわが軍の勇気を奮い起こした作戦、後方の救援工作を宣伝し、首都(南京)が陥落した後は、敵の暴行を暴き、武漢会戦(一九三八年十月二十七日武漢陥落)の段階では、わが軍事力が日増しに増強したことを宣伝した。

同上書 p.97

南京陥落後の「敵の暴行を暴く」ためには、日本軍が略奪や暴行などの悪事を働かなければ始まらないのだが、日本軍が悪いことをしなければ、中国兵のやった悪事を「日本兵がやった」と宣伝するのが中国のやり方である。

日本兵に成りすまして略奪暴行を行っていた中国兵

その後日本兵になりすましてそのような行為を行っていた中国兵のグループが多数摘発されている。

上海でアメリカ人が発行している『チャイナ・プレス』(一九三八年一月二十五日号)によると、十二月二十八日現在、陳弥を含む中国軍将校二十三名と下士官五十四名、兵卒千四百九十八名が摘発されたことを伝え、さらに前日に公表された南京日本軍憲兵隊の報告書の内容を引用し、陳弥の指揮下にあった馬中将らの摘発理由が書かれている。

馬中将は安全地帯で、反日撹乱行為の煽動を続けていたと言われる。また安全地帯には黄安大尉のほか十七人が、機関銃一丁、ライフル十七丁を持ったまま匿われ、王信労と三人の元部下は掠奪、煽動、強姦に携わっていたという。

同上書 p.86

中国兵が近隣の住民に略奪や暴行を行うことはよくあることであり、南京陥落前の南京郊外でも、第二次上海事件の後においても、同様なことが繰り返されていた。他にも中国兵が同様な理由で逮捕されている。

南京の同盟通信が二月二十六日に配信した「皇軍の名を騙り南京で掠奪暴行・不逞支那人一味捕まる」という事件を、『大阪朝日新聞』(昭和十三年二月二十七日)が伝えている。それによれば、南京憲兵隊は、安全地帯内で日本軍の名を騙って掠奪暴行の限りを働いていた呉堯邦(二十九歳)以下十一名を逮捕している。

日本軍の南京入城以来、日本軍将兵が数々の暴行を行っているという風説が、一部外国にまで伝わっていたため、南京憲兵隊が苦心して捜査した結果、一味の逮捕となった。襲われた無辜の南京市民は、日本語の巧みな呉堯邦の一味を日本兵と信じており、摘発が遅れたという。

同上書 p.87

それよりももっと重要なことは、多くの中国兵が武器を持ち込み、普段着を着て市民に成りすまし、安全区に潜伏していたことである。このような状態では、戦っている日本軍からすれば、戦う兵士が安全区にいる限り戦闘は続いていると認識して当然である。

安全区国際委員会は中国兵の安全区への侵入を止められなかった

前回の「歴史ノート」で、南京に「安全区」を設置することを発案し、南京安全区国際委員会が組織され委員長にドイツ人のジョン・ラーベが就いたことを書いた。国際委員会は日本側に「すべての兵士およびあらゆる身分階層の士官の立ち入りが禁止される。国際委員会は、これらが遵守され、滞りなく遂行される配慮する」ことを日本側と約束していた。

もし国際委員会が武装兵の安全区への侵入を認めてしまえば、安全地帯が戦場となる可能性が高まり、多くの避難民が戦闘に巻き込まれる怖れがあるので、委員会は中国兵の安全地帯侵入を絶対に阻止しなければならなかったはずだ。にもかかわらず、南京陥落の日に大量の中国兵を安全地帯の中に入れてしまっていたのである。東中野氏はこの問題点について次のように解説している。

ラーベ委員長が陥落当日の十三日の日記に「中国軍の三部隊を見つけて武装解除し、助けることができた」と書いているように、国際委員会は安全地帯に入って来る中国兵を阻止するどころか、彼らを武装解除したと称して安全地帯に入れてしまったのである。

ラーベ委員長は中国兵を「武装解除」して助けることができたと言っているが、これはまったく逆であった。そもそも武装解除とは、占領軍が敵軍の兵力――武器と兵士――を確実に自己の管理下に置くことであって、民間人の武装解除ということ自体、軍事問題への不当な介入であった。国際委員会が武装解除したと言いたかったのであれば、中国軍の武器と兵士を一覧表にして、市民と区別した中国兵と武器を確実に引き渡して初めて武装解除したと言えたであろう。しかしそのようなことはなく、国際委員会が中国兵を日本兵に引き渡すことはなかった。

同上書 p.90~91

大量の中国兵が安全区に侵入し、外国人の家や外国人経営の大学などに身を委ねて来た者がかなりいた。ニューヨークタイムズのダーディン記者にも、南京安全委員会のラーベ委員長にも中国兵が身を寄せて来たという。ラーベ委員長は少なくとも三名を匿っていたのだが、これは『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』に記されているように日本軍の暴行を世界に宣伝するため、影響力のある外国人を狙った可能性が高い。事実としてその後ダーディン記者の記事は中国寄りに変質し、ラーベ委員長も安全区に潜入していた中国兵の救命に動いている。彼らは中国兵に脅されて中国に有利な記録を書いたのではなかったか。

前にも書いたが、南京は陥落したとはいえ中国軍の指揮官不在のために戦争状態が終わったわけではなく、逃亡兵に中国軍の降伏を決定する権限はないし、安全委員会に中国軍の降伏を受理する権限があるわけでもない。しかも中国兵は民間人に偽装して安全区に武器を持ち込んでいたのである。どうしてこんなことになってしまったのか。東中野氏は南京の安全区については致命的な欠陥があったことを指摘している。

まず第一に南京の安全地帯には中国の軍隊と軍事施設が存在していた。

第二に安全地帯の境界が判然としなかった。…安全地帯が鉄条網で遮断されることなく、大通りを境界線としていた南京の安全地帯は、道路のところどころに旗が立ててあるだけであった。これでは中国兵がいつでもどこからでも、安全地帯に侵入できる。

第三には、上海と違って、南京では安全地帯への出入り口を統制し、中国軍の侵入を阻止するような第三者的な軍事力が存在しなかった。そればかりか、政府機関も市政府も首都警察も南京を撤退し、有力者も早々と疎開して、責任ある者は一人も残っていなかった。

同上書 p.76~77

これから戦場となろうとしている南京に安全地帯を設けたものの、ラーベ委員長ら安全委員会メンバーで安全区に関するあらゆる業務をせざるを得なくなったのだが、そもそもまともな武器を持たないわずかな安全委員会のメンバーで、どこからでも進入可能な安全区に武器を持って逃げ込んでくる中国兵を阻止することなどできるはずがなかったのだ。

日本軍による南京城掃討戦

かくして日本軍は、南京が陥落した翌日の十四日から安全区に潜入している中国兵の掃討を始めることとなるのだが、中国兵の中には武器を放棄した者が多かったが隠匿していた者も少なからずいたのである。

特に問題となるのは便衣兵である。便衣兵とは、軍服を脱いで民間服に着替えて武器を隠し持った兵をいい、ゲリラ兵と同様で国際法上の保護は受けられず「捕虜」として扱われることはない。何度も言うように軍として降伏していない状況下ではまだ戦争状態が継続しているのであり、挙動のおかしい者がいればその場で射殺されるのが当たり前で、その場合の便衣兵の死は「戦死」であり「虐殺」ではない。その時に便衣兵をかくまっていた民間人が巻き添えを食って死亡したとしても、それは「準戦死」と分類されるのはやむを得ないことである。このような事態を招いたことの責任は日本軍にはなく、南京から逃亡した最高指揮官の唐生智と、安全区に武器を持って潜入した中国兵と、中国兵を安全区に侵入させてしまった南京安全委員会にあるというべきである。

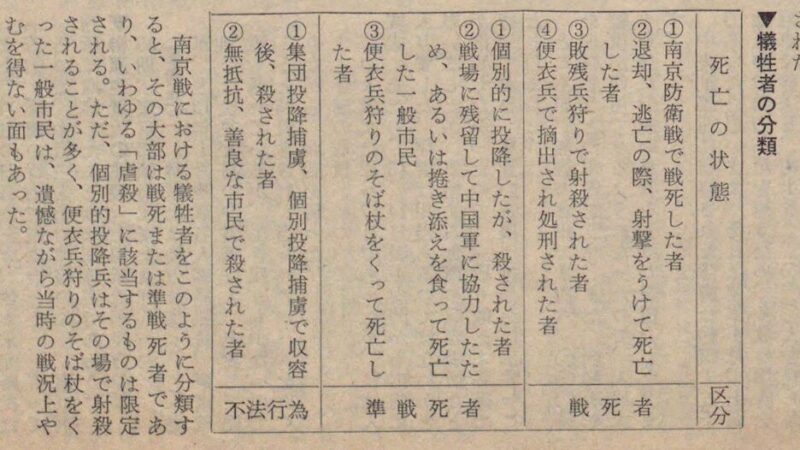

『偕行 : 陸修偕行社機関誌 (410)』所収の『証言による南京戦史11』に畝本正巳が犠牲者の分類をしておられるが、現場に残された中国人の死体は、戦死者か、準戦死者が大部分で、さらに中国軍督戦隊との同仕打ちや混乱で生じた死者がかなりあった。もし日本軍による「虐殺行為」があったとして批難されるケースは、捕虜の殺害と無抵抗、善良な市民を殺害した場合に限定される。

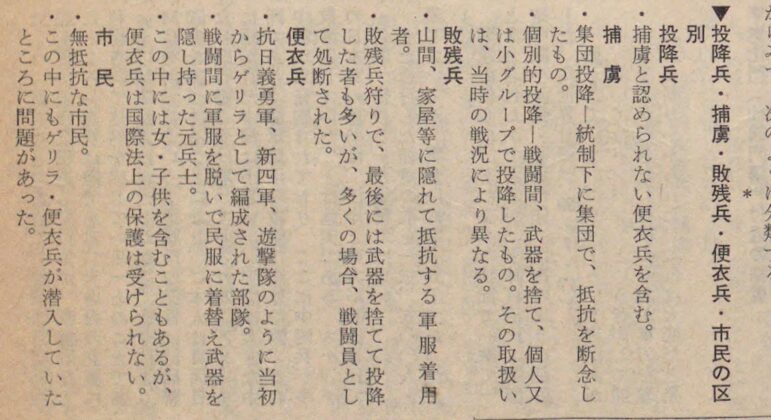

畝本正巳が参戦者の証言から投降兵、捕虜、敗残兵、便衣兵、市民を分類しておられるが、「捕虜」は、「統制下に集団で、抵抗を断念したもの」が中心で、個別的投降兵は戦況により異なるが、その場で射殺されることが多かったようだ。また「市民」の中にもゲリラ・便衣兵が潜入していることもあったという。

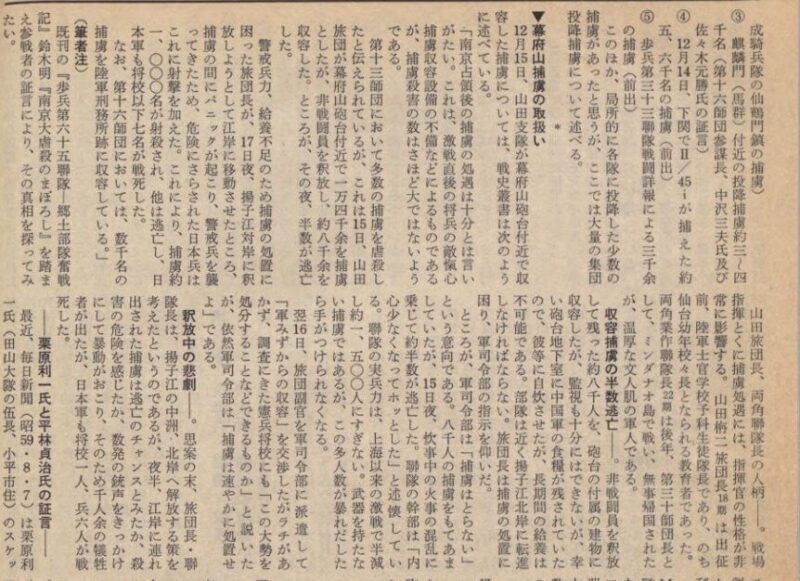

中国兵捕虜は日本兵よりもはるかに多く、その扱いに日本軍は苦慮しており、監視が行き届かないために収容していた捕虜の半数が逃亡するようなことがあったという。それでも数が多いので揚子江北岸に行って捕虜を釈放しようと決し江岸に連れ出したのだが、このタイミングを捕虜が逃亡するチャンスとみたのかあるいは処刑される危険を感じたのか、数発の銃声をきっかけに暴れ出し、そのために捕虜千人余が犠牲となり、日本軍も将校一人、兵六人が戦死した事件があったことが『証言による南京戦史11』に記録されている。こんな事件も中国からすれば「日本軍による大虐殺」に分類されるのかもしれないが、中国の捕虜が暴れたために起こった事件であるならば、日本側の不法行為になるとは考えにくい、

便衣兵の処分をどう理解するか

『証言による南京戦史11』で石松政敏氏は、「南京大虐殺」の問題点は、「一言に要約すると便衣兵の処分である」と述べている。また日本兵について不適切な行動もあったと述べている部分と合わせて引用させていただく。ちなみに文中の「難民区」は「安全区」、「治安維持会」は「安全委員会」と読み替えて良く、「婦女暴行」とあるのは、他の証言によると風俗嬢と遊んだ兵士が数名いたことを指している。

南京入城時には既に難民区が設けられ、入城後は日本軍の指導により内部の秩序を維持し、この区域への軍人軍属の出入りは選抜された警備隊によって厳禁されていました。南京陥落とともに、中国軍兵が難民区に遁入しましたので、日本軍は治安維持会と協力して、難民には通行票を発行しました。

潜入した便衣兵は、憲兵隊により摘発され、さらに軍法に照らして審査のうえ、下関で銃殺されたように承知しております。

南京に入城した部隊は、選抜された部隊でした。軍紀維持につきましても、上海戦以来たびたび厳しい要求がなされ、とくに南京入城後、故宮広場での松井軍司令官の訓示は、終生忘れ得ません。

また、残念ながら南京戦における若干の婦女暴行につきましても、慰安所が開設されるまでの短期間に発生した事件であります。中国側が抗議し発表した事実や写真についても、当時の実状とは著しく相違しています。…中略…巷間伝えられる下関での殺害というのは摘出した便衣兵処分ではないかと思います。入城後数日、下関で毎日、捕虜が処分されているという噂を聞き、また実際にその光景を見ました。

岸壁から数本の木製桟橋が、約十数メートル、江上に突き出ていました。そのたもとの岸壁には、両手を後ろ手にしばられた便衣兵が三~四十人うずくまっており、桟橋の先には一名の日本兵が待ち構えておりました。一人ずつ歩かせて桟橋の端に来た時、突き落として小銃で射殺していました。

『証言による南京戦史11』

前述したように捕虜の処分は不法行為になるが、石松氏が見たのは便衣兵の処分でありこれは元兵士であるならば何処の国でも問題にはならないだろう。問題になるのは、民間人が敗残兵と誤って処刑されるケースである。では、どうやって民間人と便衣兵を見分けたのであろうか。佐々木到一少将の記録『私記抄』によると、次のように記されているが、判定作業に概ね二十日かかったという。

調査の方法は、日支合同の委員会を構成し、日支人立会いの上一人ずつ査問し、検査し、委員が合議の上で敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定された者は、これを上海派遣軍司令部に引き渡した。…中略…

一月五日――査問打ち切り。この日までに摘出した敗残兵は約二千。旧外交部に収容したが、外国宣教師の保護下にあった支那傷病者を俘虜として収容した。

城外近郊にあって不逞行動をつづける敗残兵も逐次捕縛、下関において処分せるもの数千に達す。

『証言による南京戦史11』

中国人を交えて判定したことについては、第十六師団副官の宮本四郎氏がある日その査問に立ち会っており次のように証言している。

同期の瀬戸大尉が、面白いから見に来いと言ったが、私はそんな暇はないが、見分けにくいだろうと言ったら、彼は、さりげなく次のように言った。「わけないことだ。ズボンをまくりあげさせ、短ズボンをはいていた奴は、太股に日焼けの横線がある。此奴は兵隊である。――メイン道路散乱していた短ズボンを思い出す――紛らわしいのは逃亡兵の方に入れる。それが逃亡兵でない時は、本人が言い張るばかりでなく、難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の呉服屋の店員だとか、あるいは、これは私の子供だと、泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして決着がつく」という。…中略…

万以上いるのだから、幾組かの捜査班で一週間以上続いた。一方捕虜の方は予定通り、刑務所や倉庫学校等に容れてあった。

『証言による南京戦史11』

こういう方法で一般人と敗残兵を見分けていたのなら、誤って民間人が射殺される確率はかなり低かったと思われる。少なくとも挹江門付近で起きた中国兵の同士討ちによる死者よりもはるかに少数であったに違いない。そうでなければ、この掃討戦で南京に平和が戻り南京の人々に笑顔が戻ったことを理解することは困難である。当時の南京には多くのカメラマンがいて、当時の南京の人々の写真が数多く残されている。

戦後も日本を貶める工作は続いた

ニューヨークタイムズ社のダーディン記者が、日本軍兵士による民間人虐殺した記事が報じたのが十二月十八日(上海十七日発信)。同様な記事がシカゴデイリーニュースでもスティール記者により何度か報じられたのだが、世界の各紙はこの二紙に追随しなかった。

またニューヨークタイムズとシカゴディリーニュースの二紙の記事を根拠に、一九三八年二月一日の国際連盟で中国代表の顧維鈞が、南京で市民二万人が虐殺されたと報告している。

もし日本軍による民間人虐殺が真実であれば、満州事変の時のように国際連盟で日本に対する非難決議がなされ、国際的な調査団が派遣されてもおかしくないのだが、そのような動きはなかった。世界の主要新聞社は、現地の南京に特派員を派遣しており、実際に何があったかを理解していて、二紙の記事が虚報であることを認識していたとしか考えられないのだ。中国もそれからあとは特に日本軍を抗議していないのだが、このことは中央宣伝部の期待に反して日本軍の統制がとれていて、わが国が世界から非難されるような事が起こらなかったことを、彼らもわかっていたと解釈するしかない。

ところが、一旦は失敗したかに見えた中国のこの情報工作も、終戦後にGHQが日本人に自虐史観を植え付けようとしたことから再び動き出すことになる。

南京陥落時に日本軍による大虐殺があったという作り話を多くの日本人に知らしめたのは、GHQが日本人を「自虐史観」に洗脳する目的で昭和二十年十二月からNHKに放送させた『真相箱』であり、翌年の五月から審理が開始された「極東国際軍事裁判(東京裁判)」なのだが、多くの日本人にとって南京で日本兵が中国民衆を大量に虐殺したという話は「寝耳に水」であったという。

日本軍による虐殺者数は一九三八年二月には国際連盟で中国が「二万人」と主張していたのだが、その後増加して「三十万人」にまで膨れ上がっていった。そもそも当時の南京の人口は二十万人であり、人口よりも多くの民衆を殺害したというのはあり得ない話であるし、その後も南京の人口が増加したことから中国の主張が嘘であることは誰でもわかる話である。

にもかかわらず、日本の政治家も学者やマスコミも、中国が主張する「南京大虐殺」を戦後の長きにわたり充分に反論しないまま八十年以上の年月が経過した。そのために、随分以前から学校で学ぶ歴史もマスコミが解説する歴史も日本兵が南京で多数の中国人を虐殺した前提で記されるようになり、その一方で、通州事件等中国人が多くの日本人を虐殺した史実は長きにわたり封印されてしまっている。

『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』は戦後も中国共産党で引き継がれているかように反日工作が続けられ、二〇一五年には「南京大虐殺」がユネスコの世界記憶遺産に登録されるなど、残念ながら現在では当初の工作目的をほとんど達成してしまったような状況にある。今頃になって真実を世界に広めてこのような状況をひっくり返すことは容易ではない。

冒頭で最高指揮官の唐生智が処刑されずに栄転し、今では中国の英雄の一人として扱われていることを書いた。唐生智が逃亡したことがきっかけとなって南京に多くの便衣を着た中国兵の死体が残され、戦後になってそれらの死体が日本軍による民間人虐殺であると世界に主張し続けることでわが国を貶めることにある程度成功したことが、唐生智を賞賛することとが繋がっているのと考えられるのだが、唐生智が南京から逃亡したことは、中国兵を混乱に陥れるために当初から計画に織り込まれていたのではないだろうか。

戦後のわが国は、中国から仕掛けられた歴史戦にまともに向き合おうとしてこなかった。政治家も学者もマスコミも外務省官僚も財界人も、中国との関係悪化を怖れるあまり歴史の議論を避けてきたと思うのだが、そのためにわが国は大切なものを失って来たのではないか。読者の皆さんはどう思われますか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント