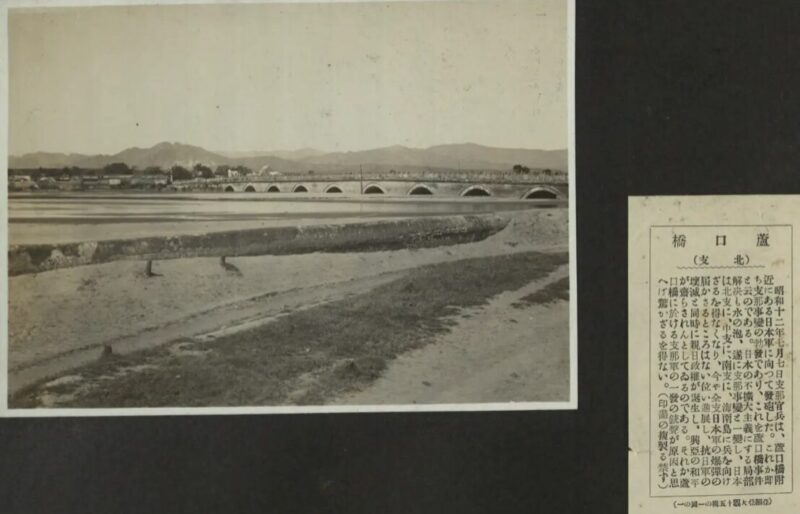

教科書における盧溝橋事件の解説

昭和十二年(1937年)七月七日深夜に起こった盧溝橋事件を発端としてわが国と中国との間の武力衝突が拡大していったのだが、たとえば『もういちど読む山川日本史』には次のように解説されている。

…七月七日~八日、北京郊外で日本軍と中国軍の武力衝突がおこった(盧溝橋事件)。つづいて上海でも日中両軍が衝突し、戦火は中国中部にもひろがった。日本がつぎつぎに大軍をおくって戦線を拡大したのに対し、中国側は国民党と共産党が協力して抗日民族統一戦線を結成し(第二次国共合作)、日本と抵抗した。こうして事変は宣戦布告がないままに、本格的な日中戦争に発展した。

『もういちど読む山川日本史』p.301

この文章を普通に読めば、わが国が一方的に中国に侵略し、中国は国民党と共産党が協力して日本軍と戦ったとの印象を受ける人が大半だろう。

この時日本軍が盧溝橋に駐屯していたことをもって侵略行為だと考える人がいるのだが、その認識は誤りである。一九〇〇年の『義和団事件(北清事変)』の後で清国が欧米列国及び我が国との間で締結した『北京議定書』に基づいて、わが国を含む八ヶ国が、居留民保護の目的で支那各地に駐屯していたのであり、盧溝橋に日本軍がいたことは「侵略行為」と呼ばれる筋合いのものではない。そもそも当時の支那は極めて治安が悪く、自国軍を派遣しなければどの国も自国の居留民を守れなかったのである。

当時日本軍は五千六百人が駐屯していたに過ぎず、一方、宋哲元率いる中国国民革命軍第二十九軍は十五万人いたとされている。これだけの兵力差や、当初日本軍は演習のため実弾を銃に装填していなかったことを考慮すると、日本軍が中国侵略を計画しそれを実行したことは考えにくいのである。

最初の一発は誰が撃ったのか

日本軍が最初に銃撃を受けたのは七日の午後十時四十分だが、翌朝の三時二十五分にもまた銃撃があり、午前五時半にも銃撃があった。そこでようやく日本軍も反撃を開始し第二十九軍との交戦状態に突入したのだが、それぞれ腑に落ちない点があり、事件発生後五日目に両軍は停戦協定を結んでいる。

最初の一発を誰が撃ったかについては第二十九軍兵士とする説が有力であるが、中国共産党軍が関与していたとする説がある。Wikipediaにはその論拠がいくつか示されているが、一部を引用させていただく。

『大東亜戦争の正体』(清水馨八郎 祥伝社)p.117には、『当時中国共産党の副主席であった劉少奇が、戦後になって「盧溝橋事件の仕掛け人は中国共産党で、現地の責任者はこの俺だ」と証拠を示して西側記者団に発表した。この発表が契機となって、当時戦犯として巣鴨プリズンに拘置中の河辺大将(当時師団長)、牟田口中将(当時北京市に本部のあった歩兵第一連隊長)は理由も告げられずに釈放された。東京裁判で、盧溝橋事件を起こした罪を日本軍に負わせるため現地の日本軍指揮官を処罰しようとしていたところへ、事件を起こした真犯人は中共軍だと発表され、慌てて右のような処置に出たのである。劉少奇の発表を聞いた時、東京裁判の首席検事だったキーナンはあわてふためき、顔面蒼白になったそうである。』とあり、盧溝橋事件は中共軍の謀略だったと認めている。

さらに、同書では、『周恩来首相は昭和二十四年(一九四九年)の中華人民共和国樹立宣言の際、「われわれ中共軍が日本軍と蒋介石の軍隊の両軍に鉄砲を撃ち込み、さらに日華協定を妨げたことが、中国共産党の今日の栄光をもたらした起因である」と言明した。』とあり、上記劉少奇の証言を補強している。

Wikipedia 「盧溝橋事件」より

要するに中国共産党が日本軍と国民政府軍との衝突を意図的に作りだしたというわけだが、残念ながら劉少奇や周恩来の発言については中国共産党側の一次資料で確認することができなかった。

他の資料を探していると、日本側に中国共産党宛の電信が傍受されていたことが平成六年九月八日付の産経新聞の夕刊に報じられていることがわかった。その後中国共産党は発砲事件の翌日八日に、延安から蒋介石、宋哲元や新聞社、国民政府関係、軍隊などに長文の電報(『78通電』)を発信している。この長文の電報の訳文は勁草書房の『中国共産党史資料集 第8巻』の資料75に掲載されている。

そこには「七月七日夜十時、日本は盧溝橋において中国の駐屯軍…に対し攻撃を開始し」と書かれているのだが、既に述べた通り、日本軍が反撃を開始したのは八日の午前五時半の三度目の銃声からであり、七日の夜十時四十分の銃声には反応していないにもかかわらず、電文では七日の夜十時に日本軍が攻撃を開始したと書かれている。

もし、この長い電文を日本軍が反撃をしたという情報を入手してから事件の経過を含む長文の呼びかけ文をを公式電報として作成し、中央委員会の承認を得て全国の新聞社や全軍などに八日付で発信するとなどということはまず困難であり、事前に原稿を準備していたとしか思えない。そして、中共軍が事前に準備をしていたことを裏付ける中共軍司令部宛ての電信を日本軍が傍受していたという。産経新聞の記事が『偕行』という雑誌に引用されている。

支那派遣軍情報部北平(北京)支部長秋富重次郎大佐は「事件直後の深夜、天津の特殊情報班の通信手が、北京大学構内と思われる通信所から延安の中共軍司令部の通信所に緊急無線で呼び出しが行われているのを傍受した。『成功了』(成功した)と三回連続反復送信していた。」(産経新聞平成六年九月八日夕刊)と述べている。その時はこれが何を意味しているか分からなかったという。今では明らかである。盧溝橋での謀略が成功したことを延安に報告し、早速延安では電文づくりが行われたのだ。そして、八日の朝になり、日本軍が反撃を開始したのを確認してこの長文の電報を各地に大量に発信したのである。戦争を起こした張本人は中国共産党である。

『偕行』陸修偕行社 2010年7月号 p.14

当時中国共産党は蒋介石による完全剿滅作戦により窮地に陥っていた。その局面打開のために第二十九軍の中に共産党員を大量に潜り込ませて隊内で反日を煽らせ、それに紛れて七月七日二十二時四十分に日本軍に対し発砲事件を仕掛けたと考えられるのだが、これにより蒋介石軍が日本軍と戦うことを余儀なくされ、中国共産党は危機から逃れることが出来たと理解できるのだ。

なぜ戦線が拡大したのか

冒頭で紹介させていただいた、教科書では盧溝橋事件のあとで日本が次々と大軍を送って戦線を拡大したことが書かれているのだが、わが国が軍隊を増派させた理由については一言も触れられていない。盧溝橋事件からわずか三週間の間に、多くの日本軍人や日本人居留者が多数殺害されているのだが、そのことをしっかりと書いている教科書は皆無であるし、マスコミなどで解説されることもほとんどなかったと思われる。しかしその事実を知らずしてなぜわが国が中国との戦いに巻き込まれたかを語れないと思うのだが、戦前の本ならば大抵書かれている史実がしっかり書かれている本は、戦後の出版物ではわずかしかない。

中村粲『大東亜戦争への道』(展転社)を参考にしてその経緯を纏めてみよう。

盧溝橋事件で中国の挑発を受けても、当初は、陸軍も外務省も事件を拡大させるつもりはなかった。

盧溝橋事件翌日の昭和十二年七月八日に、陸軍中央と外務省は事件の不拡大方針を決め、九日の臨時閣議中に現地停戦協議成立の報告が入って、派兵提案を見送っている。

しかしながら、中国側は停戦協議で約束した撤退をせず挑発を続けたために、わが政府は十一日に三個師団を派兵することを閣議決定するも、同日夜にまた現地停戦協定が成立したため、再び派兵を見送り、現地軍に不拡大方針を再確認させた。

ところが、中国軍は再び停戦協定を破って、十三日には天津砲兵聯隊第二大隊修理班が中国兵に襲撃され四名が爆殺されてしまう(「大紅門事件」)。

十四日には天津駐屯騎兵隊の1名が襲撃され、残忍な手口で殺される事件が起きている。

また、二十日には撤退する約束であった盧溝橋城の中国軍が、日本軍に一斉射撃を仕掛けてきたために、日本軍も盧溝橋城壁に向かって砲撃を行なった。政府は再び三個師団の派兵を承認するも、現地に派遣していた軍務課長の報告を受けて、再び内地師団の派兵を見合わせている。

しかし、二十五日には廊坊の電線修理に派遣された日本軍の電信隊一個中隊が、中国軍に包囲、攻撃される事件があり(「廊坊事件」)、二十六日には天津駐屯第二聯隊第二大隊が支那軍から乱射を浴びる事件があった(「広安門事件」)。

日本軍は、盧溝橋事件以来三週間にわたって隠忍自重に努めてきたのだが、ここに至っては武力不行使の大方針を放棄するほかなく、二十八日に天津軍は中国二九軍に開戦を通告し全面攻撃を開始。中国軍は南へ敗走したという流れである。

通州事件

ところが、翌七月二十九日に通州で、中国保安隊による大規模な日本人虐殺事件(「通州事件」)が発生している。この「通州事件」を記述する歴史書は戦後の出版物では極めて少なく、新聞やテレビなどで解説されることは戦後では皆無に近い。しかし、当時の新聞や雑誌などではその惨状が大きく報道され、日本人の被害が克明に記録されており、証拠となる写真も多数残されている。

通州という場所は北平(現在の北京)の東十二㌔にあり、南京政府から離脱して設立した冀東防共自治政府(きとうぼうきょうじちせいふ)の中心都市で、北京議定書に基づき、欧米列強同様に日本軍が邦人居留民保護の目的で駐留していたのだが、「廊坊事件」や「広安門事件」などが起こり北平の治安強化のために応援に出ていたために、通州の守備隊は百十名程度と手薄になっていた。

このタイミングで、冀東防共自治政府の千数百名の保安部隊が、日本軍の守備隊や特務機関や民家を襲撃し、無辜の民に対して掠奪、暴行、凌辱、殺戮など残虐の限りを尽くしたのである。

中村粲『大東亜戦争への道』に東京裁判で行われた証言内容が掲載されている。

「旭軒(飲食店)では四十から十七~八歳までの女七、八名が皆強姦され、裸体で陰部を露出したまま射殺されて居り、その中四、五名は陰部を銃剣で突刺されていた。商館や役所に残された日本人男子の屍体は殆どすべてが首に縄をつけて引き回した跡があり、血潮は壁に散布し、言語に絶したものだった。」

(萱島高・天津歩兵隊長及び支那駐屯歩兵第二連隊長(当時)の東京裁判における証言)「守備隊の東門を出ると、殆ど数間間隔に居留民男女の惨殺死体が横たわって居り、一同悲憤の極に達した。『日本人は居ないか』と連呼しながら各戸毎に調査してゆくと、鼻に牛の如く針金を通された子供や、片腕を切られた老婆、腹部を銃剣で刺された妊婦等がそこそこの埃箱の中や壕の中などから続々這ひ出してきた。ある飲食店では一家ことごとく首と両手を切断され惨殺されていた。婦人という婦人は十四、五歳以上はことごとく強姦されて居り、全く見るに忍びなかった。旭軒では七、八名の女は全部裸体にされ強姦刺殺されて居り、陰部に箒(ほうき)を押し込んである者、口中に土砂をつめてある者、腹を縦に断ち割ってある者等、見るに耐へなかつた。東門近くの池には、首を縄で縛り、両手を合はせてそれに八番鉄線を貫き通し、一家六名数珠つなぎにして引き回された形跡歴然たる死体があつた。池の水は血で赤く染まっていたのを目撃した」

(桜井文雄・支那駐屯歩兵第二連隊小隊長(当時)の東京裁判における証言)「近水楼入口で女将らしき人の屍体を見た。足を入口に向け、顔だけに新聞紙がかけてあつた。本人は相当に抵抗したらしく、着物は寝た上で剥がされたらしく、上半身も下半身も暴露し、四つ五つ銃剣で突き刺した跡があつたと記憶する。陰部は刃物でえぐられたらしく血痕が散乱していた。女中部屋に女中らしき日本婦人の四つの屍体があり、全部もがいて死んだようだつた。折り重なつて死んでいたが、一名だけは局部を露出し上向きになっていた。帳場配膳室では男は一人、女二人が横倒れ、或はうつ伏し或は上向いて死んで居り、闘った跡は明瞭で、男は目玉をくりぬかれ上半身は蜂の巣のようだつた。女二人は何れも背部から銃剣を突き刺されていた。階下座敷に女の屍体二つ、素つ裸で殺され、局部はじめ各部分に刺突の跡を見た。一年前に行ったことのあるカフェーでは、縄で絞殺された素つ裸の女の屍体があつた。その裏の日本人の家では親子二人が惨殺されていた。子供は手の指を揃えて切断されていた。南城門近くの日本人商店では、主人らしき人の屍体が路上に放置されてあつたが、胸腹の骨が露出し、内臓が散乱していた。」

(桂鎮雄・支那駐屯第二連隊歩兵隊長代理(当時)の東京裁判における証言)

中村粲『大東亜戦争への道』p.404-406

このような証言は決して作り話ではなく、証拠となる現場写真も多く残されている。

見るだけで気分が悪くなるのでここでは紹介しないが、例えば『正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現』に、この事件における犠牲者らの写真が掲載されている。日本人はこんなひどい殺し方をしないだろう。

通州の在留邦人三百八十人中惨殺された者は二百六十名に達し、被害者の名簿もしっかり残されている。

また、この事件は冀東保安隊第一、第二総隊の計画的犯行であったことが中国側の資料で明らかになっている。「防共」自治政府の保安隊と言いながら第二総隊には中国共産党の支部が結成されていたことも分かっているという。

この通州事件の詳細が我が国に伝えられて、国民の憤慨が頂点に達したことは言うまでもない。もし自国の同胞が理由もなく辱められ虐殺されたならば、世界中のどこの国であろうとも、いつまでも加害国を許せるものではないだろう。またこのような大事件を知らずして、支那事変(日中戦争)を語ることは、支那の当時のプロパガンダをそのまま鵜呑みにするのと同じことではないか。

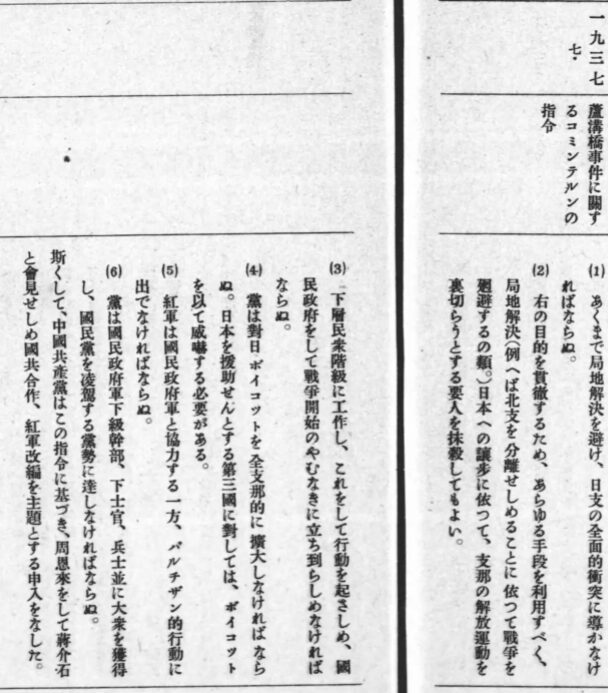

「盧溝橋事件に関するコミンテルンの指令」

以前このブログで紹介させていただいたが、興亜院政務部がまとめた『コミンテルン並にソ連邦の対支政策に関する基本資料』の『興亜資料. 政治篇 ; 1』の中に、一九三七年七月の「盧溝橋事件に関するコミンテルンの指令」が収められている。そこには恐るべき内容が記されている。

(1)あくまで局地解決を避け、日支の全面的衝突に導かねばならぬ。

(2)右の目的を貫徹するため、あらゆる手段を利用すべく局地的解決(例えば北支を分離せしめることによって戦争を回避するの類。)日本の譲歩に依って、支那の解放運動を裏切ろうとする要人を抹殺してもよい。

(3)下層民衆階級に工作し、これをして行動を起こさしめ、国民政府をして戦争開始のやむなきに立ち至らしめなければならぬ。

(4)党は対日ボイコットを全支那的に拡大しなければならぬ。日本を援助せんとする第三国に対しては、ボイコットをもって威嚇する必要がある。

(5)紅軍*は国民政府軍と協力する一方、パルチザン**的行動に出でなければならぬ。…

*紅軍:共産党軍 **パルチザン:正規軍に属さずゲリラ戦で敵と戦う

『コミンテルン並に蘇聯邦の対支政策に関する基本資料 』興亜院政務部 昭和14年刊 p.90-91

要するに中国共産党は、日本軍がいくら和平を求めて来てもそれを許さず、凄惨な方法で日本人を虐殺することで、このシナリオ通りに日本を中国との戦いにひきずりこむことに成功したということではなかったか。

ではなぜ、通州事件のような大事件を学校で教えずマスコミでも採り上げることもしないのか。その答えは、もし戦後の日本人の大半が「通州事件」で多くの日本人が虐殺されたことを知っていたならばどういうことになっていたかを考えればおおよそ見当がつく。

もし戦前の日本人には常識であったこの事件を戦後の日本人も熟知していたなら、盧溝橋事件から日本軍が侵略していき南京戦では日本軍による大虐殺がありこれらの責任はわが国にあるという中国の主張をそのまま鵜呑みにする日本人がどれだけ存在するであろうか。この一方的な歴史叙述を日本人が受け入れることがなければ、日中戦争の責任をわが国に一方的に負わせるような歴史観で戦後の日本人が洗脳されることはなかったであろう。だからこそ、「通州事件」のような史実は、戦後の長きにわたり日本人に知らせないように封印され続けてきたのだと思う。

このブログで何度も書いているように、我々日本人が戦後押し付けられている歴史は、「戦勝国にとって、また中国や韓国にとって、共産主義者にとって都合良く描かれた歴史」である。日本人の大半が学校やマスコミにより刷り込まれた歴史観に染まっている限り、戦勝国および戦勝国に協力したあらゆる勢力は、いつまでも戦争責任を問われることなく安泰であり、外交交渉に於いても優位なポジションに立ち続けることができることを知るべきである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント