旧幕臣たちに示された選択肢

徳川家は新政府に帰順したのち、八百万石を七十万石と九割以上も減封されて、駿府(静岡)に移封されている。藩では余程家臣を減らさなければやっていけないので、彼らには明治政府に「朝臣」として働くか、士族の身分を捨てて農業や商業に従事することを勧め、徳川家と共に静岡に移住する者は「無禄」であることを覚悟せよと何度も注意喚起していた。にもかかわらず多くの家臣が静岡に移住したことを前回の「歴史ノート」で書いた。

明治政府に「朝臣」として働く場合は、禄高などは従来通りと好条件であったのだが、千石以上の旗本に何人か出た程度で、家臣全体の千分の一程度に過ぎなかったという。

帰農した者も少なくて、千石以上の知行取りが旧采地に引っ込むというケースに限られていたようだ。中・下級の旧幕臣の中には商売人になった者が少なからずいたようだが、慣れない仕事に苦労して、大半が失敗している。

江戸に残って商人になった旧幕臣

幕臣の家に生まれた塚原渋柿園が記した『歴史の教訓』に、江戸に残って商人になった旧幕臣たちを描いている。この記録は岩波文庫の『幕末の江戸風俗』に収められているのでネットで容易に入手できる。

さあその…連中は、これからめいめい商売というのを始めた。あるいは酒屋、あるいは米屋、小間物屋、そのほか種々雑多な新店というができたが、その内いちばん多かったのは汁粉(しるこ)屋、団子屋、炭薪屋に古道具屋というのであった。

この道具屋の店(我が居屋敷の長屋などを店にしたもの)にある貨物(しろもの)は、多くはその家重代(じゅうだい)の器物で、膳椀から木具、箪笥長持、槍薙刀(やりなぎなた)の類、それらに一様の紋が揃って、金の高蒔絵の薩摩蝋燭(ろうそく)に閃々(ぴかぴか)と輝くなどは、すさまじく、浅ましという形容詞は、こんな気色にでも使われる語(ことば)であろうと、覚えず涙も出た。が又その価(あたい)の廉(やす)いというのは肝も潰れる。惣桐の重箪笥の手摺れ一つつかぬのが金一分(今の二十五銭)。金蒔絵の紋散らしの夜具長持が同じく二朱(十二銭五厘)などという相場だったが、これはその理由(わけ)で、当時いずれも品物は売るばかりで買う者はない。即ち供給余りがあって、需要がない。虚偽の文明が破れて、的実の実世界に入ったという現象を事実に見せたとでもいうのだろう。

(塚原渋柿園 著『歴史の教訓』東亜堂書房 大正4年刊 p.34~35) 岩波文庫『幕末の江戸風俗』p.27~28

商売を始めたといっても、武士が不要な世の中に変わってしまっては、武家の先祖が代々大切にしてきた家具や武具が大量に持ち込まれたところで簡単に売れるはずがない。そこで売値がどんどん低くなる。

ちなみに「金一分」というのは、一両の四分の一で、一朱というのは一分の四分の一になる。前回記事で当時の貨幣価値に触れたが、「金一分」は現在の千五百円程度、二朱というのは七百五十円程度だと思われる。

桐の箪笥はピンからキリまであり、その大きさによっても価格は異なるのだが、いくら中古でもこんな価格ではほとんど商売にならなかっただろうし、持ち込んだ側はそれよりもかなり安い価格で買い取られてさぞ失望したにちがいない。

商いをして生計を成り立たせるためには、売れないものを並べるのではなく、売れるものを並べる必要がある。そこで誰でも考えるのは、人通りの多いところで食べるものを売ることだ。塚原の文章を続けよう。

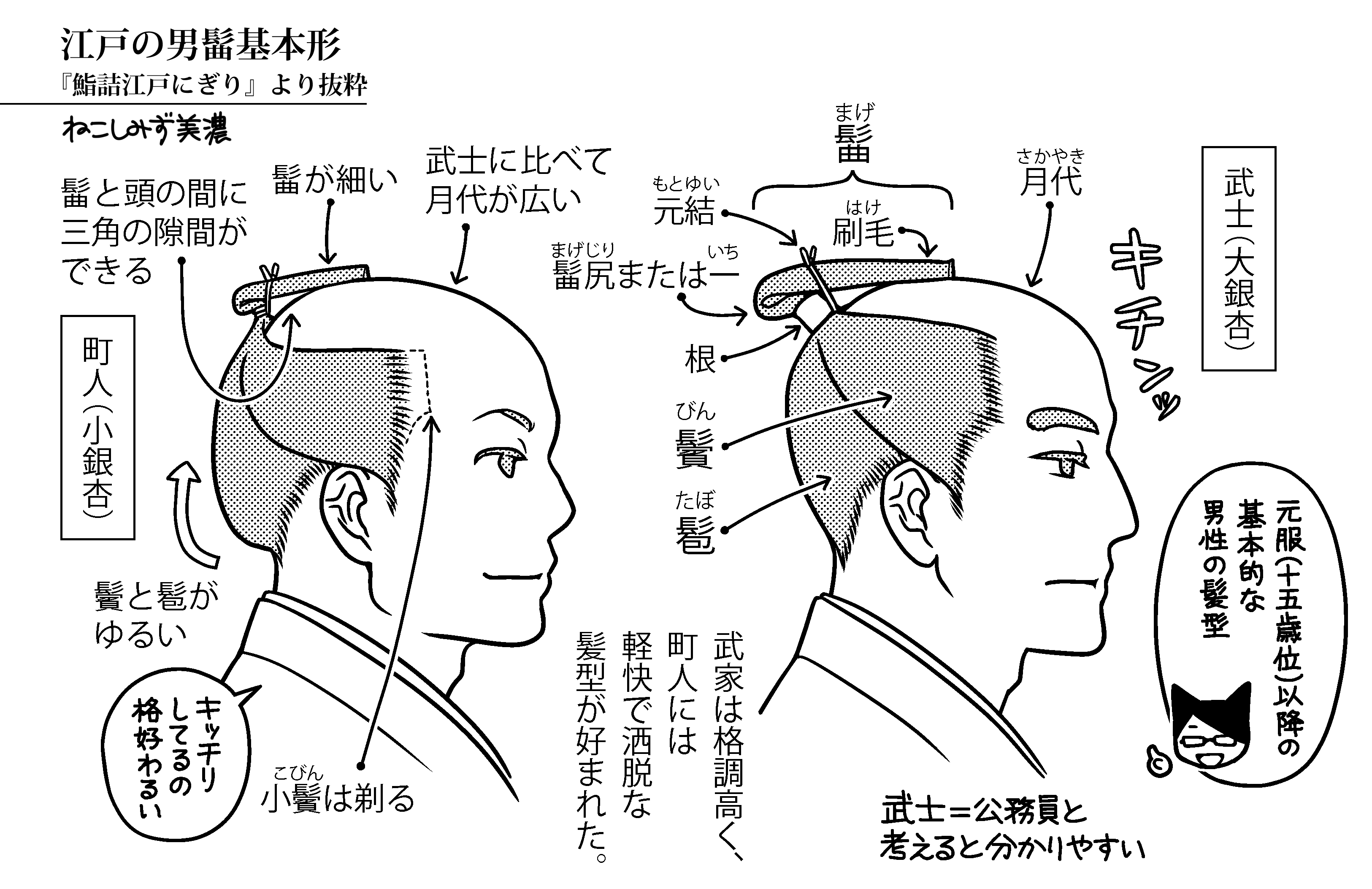

それから夜になる。この新米商人衆が大道へ露店を出す。その場所は、山の手では四谷の大横町辺、赤坂の溜池最寄、市ヶ谷の堀端通り、神楽坂下などが一番多かった。気の利いたのは桟留の袷(あわせ)に小倉の帯、新しい目倉縞の前垂れで、昨日まで大髷を念に剃こかした月代(さかやき)*の広いあたまを、白地の手拭いで眉深に吉原冠り**というものにした、体裁だけは頗るうまいが、その客応対の調子という者は実におかしい。やはり殿様旦那様の頭横柄でなければ、堅苦しい馬鹿丁寧で。いや聞くも気の毒のもの、哀れなものだった。

また中には焼摺木(やけすこ)に、黒木綿の紋付などで、カンテラの油烟(ゆえん)に燻(くす)べられているのもあった。それで重い荷物を大風呂敷に引背負って、据わらない腰つきでひょろひょろと出掛けるなど、之を要するに目も当てられない為体(てい)。…しかし、それらは細々でも、利潤(もうけ)が皆無でも、手に豆をこしらえ損でも、資本をかけぬ労働組の方だったから、後々までも格別損耗をしなかったが、酒屋、米屋、汁粉屋、蕎麦屋、炭薪屋、もしくは小金貸などと来た者は、十中の九分九厘まで苛酷(えら)い目に出遭って、めいめいが所持金、即ち資本(この時帰農商の人々には、班長から高割で、幾許(いくら)かの涙金が出たか?とも記憶している)を瞬く間にすって、多くは見る影もなくなった。

(同上書 p.35~37) 岩波文庫 p.28~29

*月代(さかやき):成人男性の髪型の一つで、頭髪を前額側から頭頂部にかけて半月形に、抜き、または剃り落としたもの。

**吉原冠り:手ぬぐいのかぶり方で、二つ折りにした手ぬぐいを頭にのせ、その両端を髷(まげ)の後ろで結んだもの。遊里の芸人や物売りなどが多く用いた

資本をかけないで客の応対するような仕事を選んだ者は失敗しても傷が浅かったようなのだが、商品を販売した連中は随分酷い目に遭ったという。

では、どんな失敗をしたのだろうか。その点について、塚原はかなり具体的に書いている。

私の知っている市ヶ谷の本村、蓮池の先手与力の某(なにがし)は、この金貸(かねかし)を始めた。私、ある時行って見ると、大勢の借人(かりて)が入替り立替り来る。それらがまたみな砂糖だ酒だ菓子だ反物だというを持ってくる。その家の細君が意気揚々と『塚原さん、商売はお金を貸すのに限りますよ。お金貸はいいものですよ。割の良い利を取って、手堅い証文を入れさした上に、こういう様に毎日いろいろな品物を貰います。これを始めてから菓子に酒に鶏卵に鰹節に魚というを買ったことはございませんよ。真正(ほんとう)に好い商法!』と説き誇る。その買わぬは良かったが、肝腎の貸した金はみな倒されて、この年の内に五、六百両をカラにして、後には夫婦乞食になったとか噂をされた。

また牛込神楽坂辺で汁粉屋を始めた人は、日々勘定を〆上げてみると、儲かる儲かる!儲かって仕方がないほどにただ儲かる。どうしてこう商売というものは儲かるものかと主人も怪しんで、さらに家内の会議を開いて、その理由を探求してみると、儲かるわけかな。団子でも汁粉でも雑煮でも、その肝腎の餅なり米粉なりの代が入っていない。それはみな知行所から無銭(ただ)で来ている物だからみな無代(ただ)にして、薪炭も同じく無代(ただ)にして、新たに買い入れた小豆と砂糖の代だけで算盤を執ったのだから、それで儲かったとはじめて知れて、さすがに主人公(あるじ)。これではならぬ、それにしても米の値段は幾らだろう。と皆に聞いたが、その席にいた者は誰一人、それを知っていた者は無かったという笑話(しょうわ)がある。

(同上書 p.37~39) 岩波文庫 p.29~30

商売の基本がわからずに赤字を垂れ流している連中に金を貸してしまっては、その金が回収できないのは当然だ。

現金商売の場合は、ある程度売上げが続くのであれば、余程価格設定を誤って人件費も払えないような大赤字にならない限りは、途中で価格調整をして事業を継続させるぐらいのことはできたはずなのだが、士族たちは商売で利得を得る方法がわからないまま、短期間で事業を破綻させてしまったようである。塚原は続けて、この様な事例を挙げている。

またある人は、錢勘定をするに、五十(四十八文)と百(九十六文)だけはようやく分かったが、その間の二十四文、三十二文、六十四文の七十二文のというのになるとさぁ滅茶苦茶で、釣り銭となると良いように錢を掴(つか)んで、お客に勘定をしてもらったという奇談もある。

そのほか酒屋は主人から先に飲みつぶれ、古着屋は奥様からべんべら*を引っ張りたがるという。とにかくこんな光景(ありさま)だから到底永続のしようがなくて、早いのは三月か四月、よくもったのでも一年と辛抱したのは稀で、皆潰れてここに「士族の商法」という套語(とうご)**の濫觴 (らんしょう) ***を開いたのであった。

(同上書 p.39) 岩波文庫 p.30~31

*べんべら:薄っぺらな絹の衣服 **套語:決まり文句 ***濫觴:物事の始まり

このように釣り銭の計算ができなかったり、ついつい店の商品に手を出してしまうようでは、いつの時代においても、事業を成り立たせることは出来ない相談である。

静岡で商売を始めた旧幕臣たち

静岡に移住して商売を始めた旧幕臣の話が『静岡市史編纂資料. 第六卷』に出ている。

駿府及びその付近の移住者は、始めの程は座食していたが、もとより永続すべきはずはなく、遂に商法を始めた。これが所謂士族の商法で、斎藤茂右衛門氏は当時の服装や、その商売ぶりについて次のように語っている。

「当時の服装には、葵の御紋付の着物を型ものも見受けられ、献上博多の帯を締めて、ジンジンばしよりに、小さな手車を曳き、これに揚子・歯磨・油・元結など日用小間物品をのせて行商した者が大分あった。その呼び声は、一種独特の節付で、今なお耳に残っている。

『ヨージ・ハミガキ・アブラー・モットヒ・オクワシイハヨロシイ。』

おとまりさん(当時移住者のことをかく呼んだ)の商売中、最も多かったのは紅梅焼屋であった。その店先で文金の高島田に結った娘が、縮緬の襷(たすき)に、あねさん冠りで、母とさしむかいで焼いて売っていた。清水尻には他と変わった江戸風の餅菓子屋があって屋号を『みめより』といった。この子孫は現に某町の総代をして居られる。云々。」

以上の如く、とにかく様々な商売をやったが、因習の久しき、とても一朝一夕で、全く違った商法に入れるものではない。忽ち破産して、古道具商・骨董商の手を煩わしたものが沢山あって、いわゆる士族商法なる語が出来たのである。

(静岡市市史編纂課 編『静岡市史編纂資料. 第六卷』昭和4年刊 p.83~84)

江戸に残って商売を始めた旧幕臣とは違い、静岡に移住したのちに商売した者の中には成功した者がわずかながらいた。『静岡市史』が編纂された昭和四年に「今なお盛んに経営しているものが二三ある」とあり、書籍商や提燈製造などで成功した者がいたようだが、静岡に於いても商売を始めた旧幕臣のほとんどが失敗し、政府も士族救済のために士族授産などの施策を検討せざるを得なくなるのである。

旧幕臣であった山路愛山が語る、士族が商売に失敗した理由

塚原渋柿園と同様に、幕末に幕臣の家に生まれて静岡に移住した評論家の山路愛山は、明治四十一年に上梓した著書『現代金権史』において、多くの士族が商売に失敗した理由について興味深い指摘をしている。

元来武士と町人はその素養全く反対なり。第一武士の生活は社会的にして個人的にあらず。町人の生活は個人的にして社会的にあらず。これそもそも根本的の相違なり。・・・武士は金はどうして儲かるものか知らぬが本色なり。左様のことに頓着しては武士の本懐を遂ぐべき邪魔になるなり。・・・しかるに町人はどこまでも個人的也。自分一人富みさえすればそれにて済むことなり。・・・武士と町人は生れ落ちてよりすぐに心の行方が違うなり。この相違より次に来たるものは金銭に対する心掛けなり。石田三成は奉公人(武士をいう)は主人より与えられるものを遣(つか)いて残すべからず。遣い残すは盗人なり。遣過ごして借銭するは愚人なりと言えり。これは武士道の極意なり。・・・武士も禄を遣い残し金持ちになりては浮世に執着多く、潔く戦死もなるまじきなり。されば武士は小判を這い虫同様に心得、つとめて利得に遠ざかるをもってその理想とし、貧は士の常なりといいて貧に甘んずるは武士の本色なりとしたり。然るに町人は全くこれに反し、黄金を尊み黄金を拝み、ただ黄金の多きを誇るを以てその本懐としたり。

(山路愛山著『現代金権史』服部書店 p.17~19)

山路愛山が指摘しているように、武士たる者は利得に遠ざかることを理想とし、蓄財することは「盗人」であるとの考え方に染まっていた士族たちが大半であった。だとすれば、そのような連中がいきなり商売を始めても、手許に資金が残ったらそれを単純に「儲けだ」と考えて、蓄財せずに使ってしまう習性をすぐに矯正できなかったのは仕方のないことであったろう。失業した士族が急に思いついて商売をはじめても、ほとんどが大失敗に至ったことは当然の帰結であったと思う。

士族たちを商売の道に飛び込ませるまえに、最低限の知識を叩き込んでおくべきであったのだろうが、その後政府は困窮した士族たちを支援して何らかの職に就かせるための施策が求められることとなる。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

https://shibayan1954.com/renraku/impressions/

https://shibayan1954.com/renraku/mainichi/

コメント