四ヵ国艦隊の横浜港出航

文久三年五月十日(1863/6/25)の攘夷期日以降、長州藩は関門海峡に近づく外国商船を砲撃するようになり、一方幕府は横浜港を閉鎖しようと動いた。

わかりやすく言うと、幕府は横浜港を閉鎖することで東海道の要所から外国人を追い出し、そうすることで攘夷論を鎮めようとしたのだが、この幕府の「攘夷策」について、横浜の外国人たちはもちろん大反対であった。しかしながら幕府はその方針を捨てず、池田長発(ながおき:筑後守)を正使とするヨーロッパ使節団を送っている。

諸外国からすれば、幕府も長州もそれぞれが外国人を追い出そうと動き出し、幕府についてはさしあたり使節の談判結果を待つしかないので、彼らにとっての当面の問題は長州に集中した。主要四カ国の公使でリーダーシップを握ったのは英国のオールコックであったのだが、彼からの報告を受けたイギリスのラッセル外相は驚いた。ラッセルはすぐに武力行使を行うのではなく、まずは開港派の諸侯を援助して、日本の封建制度を衰退させ、鎖国的排外思想を排除していくとの方策を指示したのだが、残念ながらこの指示書が公使の手許に届いたのは下関戦争のあとのことであった。

オールコックは、幕府の使節団がフランスとの交渉に失敗し、他国へは寄らずに七月二十二日(8/23)に帰国し、使節がフランスと取り交わしたパリ協定を破棄する旨の通告を二十四日(8/25)に受け取ると、四カ国代表を集めて次のような覚書を取り交わしている。原文は英語だがGHQ焚書の大熊真 著『幕末期東亜外交史』に覚書の訳文が出ている。

一、四国艦隊司令官らをして出征を急がしむること

二、海峡の要地を占拠せしめ、これを、戦費賠償の担保とし、かつ、これを後日、大君(将軍)に付与すること(戦費賠償は、下名等が大君と交渉し長州候をして支払わしめること)

三、開港場をその付近に設ける目的をもって適当の港を物色せしむること

四、右の第二に掲げた賠償は、四国の共同作戦に基づく出費の弁償であって、各自が別個に訴えることあるべき損害に対し、別個に賠償を要求し、又別個に行動を為すの権利を妨げるものではないこと。(旧条約彙纂第一巻第一部239~240頁)

大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和19年刊 p.201~202

オールコックは、この覚書をキューパー提督に送り出動を要請し、四国艦隊は元治元年七月二十七~二十八日(1864/8/17-18)に横浜を出港した。

本来ならば幕府は、ここで四ヵ国艦隊が長州に向かうのを何としてでも止めなければならない立場であるはずなのだが、当時幕臣であった福地源一郎は『幕府衰亡論』において、当時における閣老の動きを批判している。

然るに当時幕閣の所為は全くこれに反し、その外国奉行をして四国公使に言わしめたるの後を見るに、陽にこれを拒止して体面を粧いたるだけにて、閣老参政は自らその局面に当たって拒止の談判に及びたるにてもなく、甚だしきはこの通知を得て、内心密かに喜び、馬関の一撃にて長州の敗北せんこと明らかなれば、幕府は手を濡らさずして、まず毛利氏を敗り、これを処置するに大なる便を得べしと。あたかも長州征伐に一大応援を得て、外国軍艦の力を借りて長州征伐の先鋒となすが如くに考え、糧食石炭みな買い入るる所に任せ、遂に、横浜港を以て、四国の同盟艦隊が馬関を攻撃するの出征根拠地たるの状あらしめ、さらに大害の是よりして起るべきを意とせざりしは、幕閣の心底さりとては甚だ浅ましき次第なりき。

(福地源一郎『幕府衰亡論』p.234~235)」

このように幕府は四国連合が長州を懲らしめに行くのを内心喜んでいて、止めようともしなかったという。幕府は日本を統治する立場にありながら、その資格がない事を内外に示したようなものである。この判断は、後に幕府にとって大きな負担となるのだがその点については後述しよう。

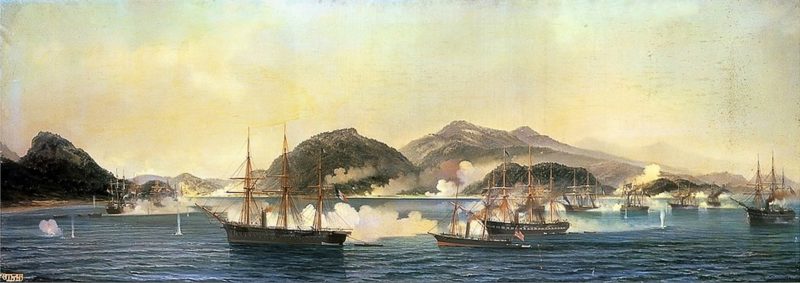

四ヵ国艦隊による長州への砲撃

四ヵ国艦隊はイギリス軍艦九隻、フランス軍艦三隻、オランダ軍艦四隻、アメリカ軍艦一隻からなる十七隻もの大規模なもので、兵力の総数は約五千、艦隊の指揮をとるのはイギリスのキューパー提督であった。

一方長州藩の兵力は、主力が京都に派遣されたままの状態で、奇兵隊など二千人弱が大砲(百門強)の砲撃準備を整えていた。

戦闘開始の前日である八月四日(9/4)に長州藩は、海峡通航を保証することで戦争を回避しようと、伊藤俊輔(博文)・松島剛蔵を講和使節として姫島に向かわせたが、既に艦隊は下関に移動していた。そこで長州は前田孫右衛門と井上聞多(馨)を下関に急派したが、キューパー提督は藩主親書に藩主の署名を要求したのだが、井上は奇兵隊その他の説諭に時間がかかり、約束の時間に親書を再提出できなかったという。(『維新史・第四巻』p.247~249)

とうとう八月五日(9/5)の午後四時十分に四国連合艦隊の砲撃が開始された。長州藩も応戦したのだが、薩英戦争と同様に長州藩の大砲は砲弾の飛距離・精度に格段の差が存在した。

この時旗艦ユーリアラス号に乗っていたアーネスト・サトウはこう書いている。

ユーリアラス号から第一弾が発射された。田野浦側の艦隊全部がこれにならった。串崎岬の砲三門を備えた砲台から撃ち出す砲弾がイギリスの旗艦のかなり近くまで飛来するようになったと思う間に、軽艦隊がこの砲台を沈黙させてしまった。やがて、錨綱にバネの取り付けをやっていたセラミス号が、後甲板砲の恐るべき威力を以て砲撃を開始した。その弾丸はほとんど全部命中した。ターキャング号は、たった一門の砲で最善の効果を発揮した。コンカラー号は三発の炸裂弾を発射したが、その中の一発は多人数の密集している砲台群の間で見事に炸裂した。…

五時十分までには主要な砲台がみな沈黙してしまったので、撃ち方止めの信号が出た。…

日本人が頑強に戦ったことは、認めてやらねばならない。日本の砲手は一回の発射だけですぐに新手と交代すると聞いていたのだが、事実は全くこれと相違したからだ。わが方の砲弾は、最初のうちはあまり届かなかったが、着弾距離がはっきりしてからは、絶えず砲台に命中していることが、打ち上げられる土煙から見て明らかだった。撃ち方止めの信号が出てから、パーシュース号のキングストンとメズサ号のデ・カセムブロートの両艦長が上陸して、前田村砲台の砲十四門に鉄くぎを打ち込み、発射不能にしてしまった。串崎岬の小砲台は、三門の砲のうち二門までがわが方の砲撃で破壊した。

(岩波文庫『一外交官の見た明治維新(上)』p.128~130)

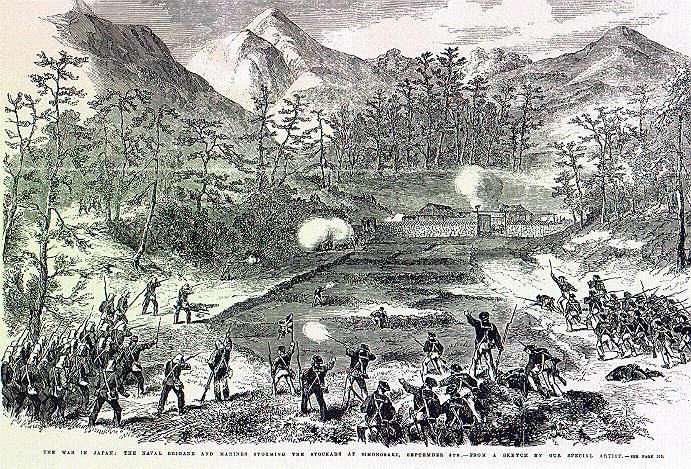

このように初日はわずか一時間の砲撃で、四ヵ国艦隊は大きな戦果を得たのだが、翌八月六日(9/6)には壇ノ浦砲台を守備していた奇兵隊軍監山縣狂介(有朋)は至近に投錨していた敵艦に砲撃して命中させているが、艦隊はすぐに態勢を立て直して反撃を開始し、長州藩の砲台を沈黙させると、陸戦隊を降ろして前田砲台、城山砲台、洲崎砲台、壇ノ浦砲台などを占領し、大砲や弾薬庫の破壊を行った。

七日(9/7)には、艦隊は彦島の砲台群を集中攻撃したのち陸戦隊を上陸させ大砲を鹵獲させている。かくして八日(9/8)までに、下関の長州藩の砲台はことごとく破壊されたという。

では、この戦いの犠牲者はどの程度であったのか。『日英外交裏面史』にはこう記されている。

この戦争における損害は、イギリス戦死八、負傷者五十一、アメリカ戦死六、負傷者四、フランス負傷者四、オランダ戦死四、負傷者五で、長藩の損害は戦死十四、負傷者二十七であった。戦死傷者はむしろ外国側に多かったのである。

(『日英外交裏面史』 p.67)

薩英戦争の時は、初日が台風のために軍艦が揺れて英国の大砲の照準がうまく定まらなかったのだが、下関戦争では天候上の問題もなく波も穏やかで命中精度が高かった。

長州藩は旧式の大砲と旧式の銃、弓矢と刀で、欧米の新型兵器を持つ四国連合を相手によく戦ったとは言えるのだが、すべての砲台が破壊されたために戦いを継続することが困難となり完敗した。

講和談判と巨額の賠償金決定

長州藩は講和使節の使者に高杉晋作を任じ、八日(9/8)に高杉は宍戸刑馬と名乗り旗艦のユーライアス号に乗り込んでキューパー提督との講和談判に臨んでいる。しかしながら藩士の多くは攘夷論者であり、強烈に講和に反対していた。談判に臨むように指名された高杉と伊藤(俊輔)の命が狙われているとの情報が飛び、二人はしばらく船木近在有帆村の農家に潜伏した記録がある。

そのために十日(9/10)に行われた二回目の談判の時には、長州使節のメンバーを入れ替えしてキューパー提督と交渉することとなった。その時の提督からの要求は

一、下関海峡通航の外国船舶の優遇

二、薪水食糧の給与及び遭難者の上陸を許すこと

三、砲台の新造、または修理を為さざること

四、下関市街を消失せぬ報酬と戦費とを支払うこと 但しその額は四国代表者が江戸に於いて決定すること等である。

十四日(9/14)に、提督のほぼ要求通りの内容で条約が締結されたのだが、長州藩は賠償金についてはいくら請求されるか見当もつかず、いずれにせよ江戸で支払猶予なり減額の交渉をはかる腹積もりであった。しかしながら、英米公使との面談により償金支払いについての問題が解消することとなる。『維新史. 第4巻』にはこう記されている。

九月五日(10/5)使節一行は英国軍艦バロッサ号とヂャンビー号とに便乗して横浜に向かって出発し、九月十日(10/10)同地に到着した。彼らは直ちに英国公使オールコック及び米国公使プルインと会見した結果、外国代表が償金を幕府より支払わしめる意向を有していることを知って大いに安堵した。同時に長州藩は下関における講和条約を厳に守ることを約した。かくして使節一行は十五日(10/15)ターター号に便乗して帰途に就き、二十日(10/20)下関に帰着し、二十三日(10/23)山口政事堂に於いて藩主に復命した。

(『維新史. 第4巻』維新史料編纂事務局 昭和16年刊 p.258)

幕府の閣老は、四ヵ国艦隊が長州を膺懲することを内心喜んでいたことは前述したとおりだが、四ヵ国代表は長州藩には巨額な賠償金を請求できないことはわかっており、重要な条件交渉は幕府を相手するつもりであったのである。下関で講和条約が成立した情報は八月十八日(9/18)に横浜に届いたのだが、四ヵ国公使らは幕府と早速交渉の場を設けている。

四国代表は外国奉行竹本正雅・同 柴田剛中と会見して、長州藩の外船砲撃は、朝廷並びに幕府の命に因って行われたことを確かめ、幕府がかくの如き内外相反する姑息な態度を改めなければ、四国は直接朝廷と交渉を開始するであろうとてその決意を示し、かつ軍費支払いの代償として下関を幕府直轄領として開港する意思があるか否かを確かめた。この下関開港の提案は、英国公使の意見であった。

九月五日(10/5)四国代表は軍艦に搭じて(乗って)江戸に来たり。翌六日老中牧野忠恭・同 水野忠精・若年寄酒井忠毗(ただます)・同 立花種恭と忠恭の邸に会し、下関事件の償金及び同港開港の事を議し、償金は戦費支弁の名において幕府がこれを支払い、開港の件は、老中阿部正外(まさと)が京都より帰府の後決定すべきことを約した。

(同上書 p.259~260)

そもそも幕府には自由な貿易取引が出来る環境を守る義務がありながらその力が無く、四ヵ国は幕府に代わって長州を膺懲した。それゆえに、幕府が下関戦争に関わる償金の支払いを負担すべきであるとし、二十二日(10/22)に四ヵ国代表と幕府代表とが交わした約定では、償金は三百万ドルとなっていて、五十万ドルを三ヶ月ごと六回で支払うことなどが第二条に定められていた。しかしながら、第三条には幕府が下関開港に合意すれば償金の支払いを免除できる可能性を示唆する条項が存在した。GHQ焚書の『幕末期東亜外交史』に第三条が意訳されている。(原文は『維新史第4』p.261にあり)

第三条 さりながら金をとることが四国側の目的ではなかった。むしろ日本と外国との関係を有効ならしめ相互の立場を一層有利ならしむるのが四国側の目的であるから、もし大君政府(幕府のこと)が下関(あるいは内海にある貿易に適する港)を開くことを申し出るならば、各国政府は償金を捨てて開港を受諾するかもしれない。償金を固執するか、開港を取るかは、四国側の選択の自由に委ねられるであろう。

大熊真 著『幕末期東亜外交史』p.209

幕府は三百万ドルの償金支払いができなかった

『維新史. 第4巻』によると、イギリスは下関港開港を望んでいたのだが、フランス、オランダは償金を希望し、アメリカは態度を明らかにしなかったという。世界最強国のイギリスが下関開港を望んでいたのなら、幕府がそれを認めて償金の大幅減額を交渉する余地はあったと考えるのだが、幕府は償金の支払いを選択している。

幕府にとってこの支払い負担は重く、慶応元年(1865年)七月に第一回、同年十二月に第二回、翌二年(1866年)四月に第三回を支払った後、第四回分は支払い延期を求め、幕府は結局のところ半額の百五十万ドルを支出しただけだ。

明治政府は明治七年(1874年)二月~八月に三回に分けて残額を支払い、四ヵ国の累計の受領額は、英国が六十四万五千ドル、米仏蘭の三国が各七十八万五千ドルとなったのだが、明治十六年(1883年)になって米国政府が七十八万五千ドル全額を返還して来たという。

なぜアメリカが返還して来たかについてはWikipediaにこう解説されている。

(下関戦争における)アメリカの損害は合計一万ドルに過ぎなかった。この賠償金はアメリカ政府の公認を得たものでなく、弱小日本に対する威圧によって得たいわば不当なものであった。アメリカ合衆国国務省は日本から分割金を受領するたびに国庫に納めず国債として保管していた。その実情を明治五年(1872年)、フィッシュ国務長官が森有礼公使に伝えた事から、日本側では機会をとらえては返還の要請をしていたものである。日本では明治二十二年(1889年)、返還金の元利金約百四十万円を横浜港の築港整備費用(総額二百三十四万円)に充当する事を決定し、明治二十九年(1896年)五月に完成している。

戦争で得た賠償金を返却するような話がほかに事例があれば教えていただきたいのだが、このような話が進められたいうことは、当時の日米関係は他国と比べて良好であったと理解して良いだろう。

償金返却のきっかけとなった森有礼は、明治二十二年(1889年)二月十一日の大日本帝国憲法発布式典に参加するため官邸を出た所で国粋主義者・西野文太郎に短刀で脇腹を刺され、翌日死去したが、その年にアメリカが返却した資金を横浜築港整備に充当することが決定し、八月から工事が開始されたことは記憶に留めておきたいと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント