江戸の薩摩藩邸焼討ちの情報が届いた後の大坂城の動き

慶喜は軍事衝突の危険を避けるために兵を引き連れて二条城から大坂城に移ったのだが、会津・桑名二藩と遊撃隊の兵士らは大坂城においても「討薩」を主張し、慶喜に迫っていたという。慶喜は「下手に動いたら『朝敵』の汚名を着せられるだけだ。戦いをすべきではない」と制していたのだが、江戸で薩摩藩邸を焼討ちしたとの情報が大坂城に届くと、兵士たちを抑えることが困難になった。

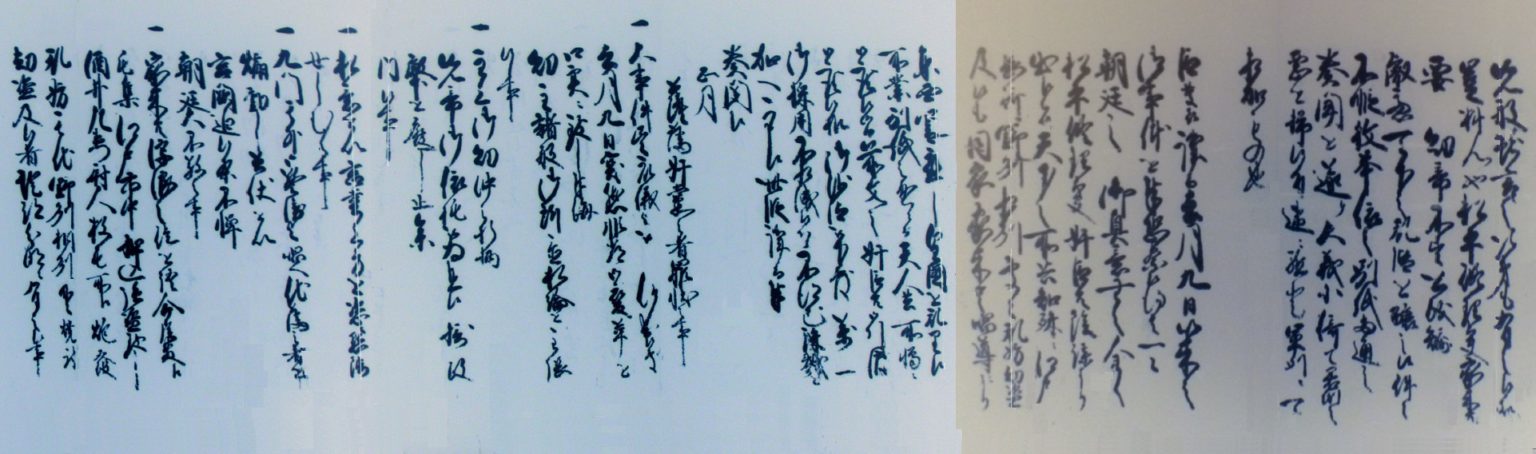

『徳川慶喜公伝 四』に、大坂城での将士たちの興奮の激しさと、慶喜の動きを伝える場面がある。風邪をひいて臥していた慶喜に老中の板倉勝静(いたくら かつきよ:伊賀守)が相談する場面である。

伊賀守は「将士らの激昂甚だしければ、所詮制し得べしとも思われず、もしどこまでも彼らの請を拒み給わば、畏(かしこ)けれども上様を刺し奉りても脱走しかねまじき勢いなり」と申す。公(慶喜)聞召して「よもや累代の主人に刃を加うることはあるまじきながら、脱走せんは勿論なるべし。かくてはいずれにも国乱の基たるべし。」と深く嘆息せられけるが、十二月二十八日に至りて、薩邸焼討の飛報は忽如として江戸より達す。この報を齎したるは大目付瀧川播磨守具挙、勘定奉行並小野内膳正等なるが、播磨守は聞ゆる主戦論者にて、関東の形勢、討薩のやむべからざるを切論せしかば、旗本の諸隊、会桑二藩(会津藩、桑名藩)の悲憤やるかたなく、上下を挙りて挙兵を公に迫れり。事ここに至りては、公の力も討薩論の鋩鋒(ほうぼう:ほこさき)を挫き難く、空しく手を拱(こまね)きて傍観するの已むを得ざるに至る。

(渋沢栄一 著『徳川慶喜公伝. 四』竜門社 大正六年刊 p.255~256)

かくして慶喜は慶応四年(1868年)一月元日、大目付の瀧川具挙に討薩の表を携えて上京することを命じている。「討薩の表」は朝廷に提出するためのもので、内容を簡単に意訳すると、「先月九日(王政復古大号令の出た日)以来のことは、すべて薩摩の奸臣どもの陰謀であり、各地の騒乱・強盗の類もまた彼らの仕業である。したがってこの奸臣どもの引渡しを命じて頂きたい。万一御採用頂けない場合は、止む無く誅戮を加える」とあり、その文章のあとでこれまでの薩摩藩の罪状が列記されていた。この全文はWikipediaで紹介されている。

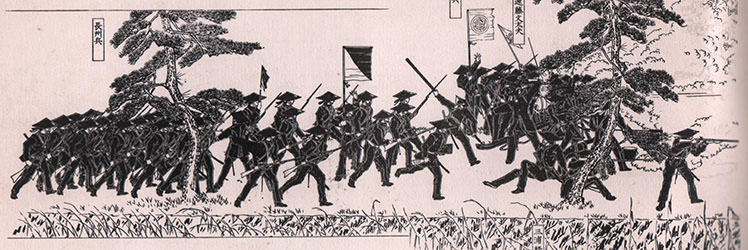

翌二日に旧幕府軍は京都への進軍を開始したのだが、彼らは臨戦態勢で行軍したのではなかった。家近良樹氏の『江戸幕府崩壊』によると、その理由は「朝幕間にあって周旋活動をおこなっていた諸藩が慶喜の上洛を待ち望んでいたこと、京都からたびたび慶喜の上洛を促す催促があったために、幕府側が安易に上洛できると思い込んでいたことにもよっている」(『江戸幕府崩壊』p.242)とあるが、その甘い判断が致命的な結果を招くこととなる。

慶喜を議定に補任しようとした岩倉具視と、それに断固反対した薩長

一方、京都の朝廷の動きはどのようであったのか。

井野辺茂雄 著『幕末史概説』にはこう解説されている。文中の議定(ぎじょう)とは王政復古の際に設置された官職で総裁に次ぐ重要なポストである。

岩倉具視は、形勢の次第に切迫せるのを見て憂慮に耐えず、正月朔日伊達宗城・中根雪江を招き、幕府と薩長二藩とを調和せしめんことを謀議している。蓋し具視はこの時までなお開戦の覚悟は無く、むしろこれを避けるがために努力せる如くであったが、三日の朝坂兵状況の報伝わるに及び、薩長二藩は頻りに追討のことを具視に促したけれども、具視は三條實美と謀りて未だ戦を許さず。大久保・西郷らはいたく具視の態度に慊焉(けんえん:満足)たらず、…今またその(慶喜の)上京を許し、議定に任ぜんとするが如きは、ほとんど了解ができない。速やかに必戦の覚悟を定めねばならぬとて具視に肉薄した。かかる折しも坂兵状況の事漸く明らかとなり、開戦の遂に避け難きを知るに及び、朝敵をもって慶喜を待つの朝議初めて定まる。

(井野辺茂雄 著『幕末史概説』紀元社 昭和2年刊 p.619)

岩倉具視は、慶喜が入京し辞官納地の奏請をして勅許されたのちは、慶喜を議定に補任することについて、議定の徳川慶勝(尾張藩)、松永慶永(越前藩)、山内豊信(土佐藩)と合意していたのだが、薩摩、長州の二藩は、その点については絶対反対であった。参与の大久保一蔵(利通:薩摩藩)は慶応四年正月二日の三職(総裁、議定、参与)の会議で、「慶喜の入京は会津、桑名の二藩に帰国させたのちとすべきである」と強く主張したが、尾張、越前、土佐などの諸藩が反対したため朝議は決まらなかった。しかしながら、夕刻に大坂城の旧幕府兵が京都に入ったとの情報が入り、次第に情勢が変わっていく。

翌一月三日に山内豊信は会津桑名の帰国如何を問わず、慶喜を召して国是の基本を定めることを建議したが、大久保は徳川氏を討伐して朝廷の権力を確立することを岩倉に迫り、岩倉は薩長を抑えようとしたのだが、ついに岩倉は大久保の意見を受け容れ、徳川氏を朝敵とすることの決定を下したのである。

鳥羽・伏見の戦いは最初に薩摩藩の大砲が火を噴いた

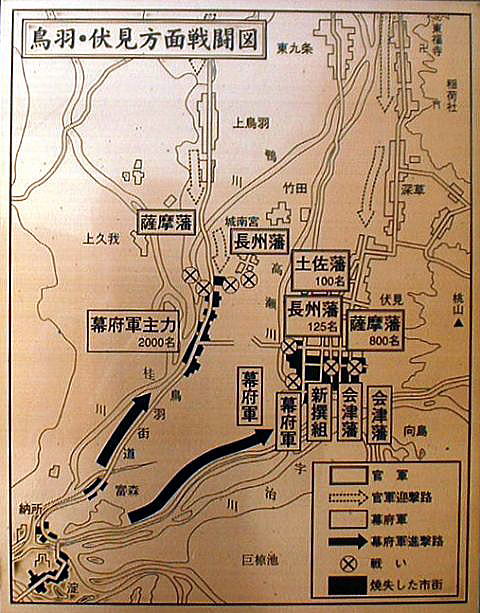

旧幕府軍は淀本宮に本営を置き、三日の午後伏見・鳥羽街道より兵を分けて進軍したのだが、伏見口と鳥羽口で薩摩軍に道を阻まれたのである。伏見口では陸軍奉行竹中重固(しげかた)が、鳥羽口では大目付の瀧川具挙が、「朝命によって上京するのだから、道を開けろ」と迫ったのだが、何度要求しても「通すことはならぬ」と応じない。

どちらが先に仕掛けたかについては多くの書物にはあいまいに書かれているが、この点についは薩長方が先に仕掛けたことに間違いない。旧幕府側には戦う準備がなされていなかったことは前述した通りだが、薩長は大砲を並べて待ち伏せしていたのである。

当時勘定奉行であった小栗忠順の義理の甥に当る蜷川新(にながわ あらた)の著書に、この時会津兵として京都に向かった永岡清治の著書が引用されている。

(一)旧夢会津白虎隊(永岡清治著)の一節

此行は従軍とは思わず、警衛の心得なり。余ら伏水(伏見)駅端の街路に憩いし時、商賈両三人来たり、桃山の中腹を指さし、此処には大砲一門、彼処には二門と、兵児三四百人戎装して備えりと(薩軍は待伏せしつつありし也)一々之を説示し、かつ言う。伏水奉行所には、会兵、肥後橋にも会兵、奉行所の北及御香宮などには、薩長固め、大砲を並べ、塁を積み、関門を設け、行人は譏して而して之を許容す。竹田街道には土州これを警衛すと告げ、尋(つい)で雪空となり、夕陽舂(うすづ:夕日が沈む)くころ、西北鳥羽に当たり、大砲二発聞こゆるや否、伏見鳥羽共に天地震撼するばかりなり。(第百三十六頁)

(蜷川新 著『鳥羽伏見の変と維新史の訂正』奉公会 昭和七年刊 p.2~3)

また会津藩家老の田中玄清(はるきよ)と神保内蔵助は、このような記録を残している。

伏見戦争の義は、徳川内府上洛、先供、一同登京の途中、発砲致され、武門の習いやむを得ず、応兵および一戦候義にて、敢えて闕下を犯し候儀毛頭これなくは、万人ともに知るところに御座候。

(同上書 p.3)

このように、旧幕府軍は戦うつもりがなかったのだが、鳥羽口で夕刻になって薩長が大砲を打ち出したことにより争いが始まったことが記されている。

薩長側の記録も紹介しよう。長州藩の林半七(友幸)の記録には「薩州の兵が野戦砲を二三門備えていたから、それを二三発打ち出した」(徳富蘇峰『近世日本国民史. 〔第66冊〕』p.371)とあり、結論は同じである。

林は伏見の市街戦についてこう記している。

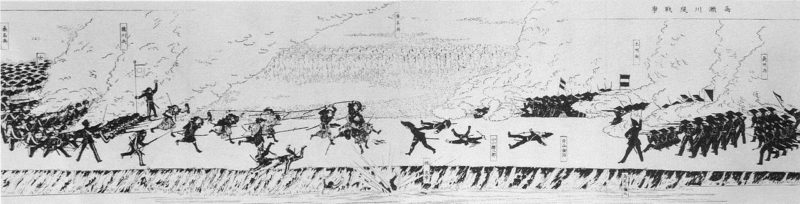

伏見では戦争は市街で始まった。伏見の市街は碁盤の目同様だから、何れから来るも知れぬ。それで長州は南の方へ向かって撃つ。薩摩は横の方から西へ向かって砲撃した。此の如く南は長、西は薩で丁度十文字に撃った。先方の兵隊は騒動するばかりで、怖れて出て来ぬが、士官がヒョイヒョイと進んで来るから、皆に撃たれて斃れてしまう。それが日没頃であった。

(徳富猪一郎 著『近世日本国民史. 〔第六十六冊〕』明治書院 昭和十六年刊 p.371~372)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1139471/206

伏見の戦争は市街戦だ。長兵は馬関戦争で実戦に慣れているから、市民が逃走して空き家になっている家から畳を引き揚げ、道端へ七八枚重ねて横に立てかけて楯となし、それを右側と左側と差い違いに六七間毎にやって、その間から撃ったので、怪我人や死人の数が割合に少ない。畳の上へ頭を出して撃つから眉間をやられた者ばかりだった。その中に向こうの陣屋が焼けだしたから、此方は暗中より向こうを狙撃することが出来た。

(同上書 p.372)

岩波文庫のなかに、明治維新の動乱を経験した古老からの聞書きを編集した「東京日日新聞」の連載記事をまとめた『戊辰物語』という本がある。ここにはこう記されている。

鳥羽伏見の合戦は幕軍総崩れ。何しろ洋服鉄砲の兵隊へ鎧兜に陣羽織の幕軍が槍をもって向かったのだからいけない。殊に一人ひとり名乗りを上げる、敵を斬ると一々首をとって腰へ下げる。その首を幾つも腰へぶら下げた勇士がたった一発で胸板を抜かれて死んでいるという有様で、…

(『戊辰物語』p.30)

徳川方は兵の数では圧倒的に優位でありながら、初日に簡単に敗れた原因は、臨戦準備のないままに不意を突かれたことで指揮系統が混乱したこともあるが、最大の原因はやはり武器の違いと軍略・戦法上のなさであろう。会津・桑名その他の諸藩兵や新選組の武器は刀槍を中心とする旧式の軍隊で、銃も保有していたが旧式のゲベール銃が大半であったという。一方、薩摩・長州軍は新型の銃を大量に保有していた。以前このブログで書いたが、新型の銃(ミニエー銃など)は、旧式のゲベール銃よりも飛距離、命中精度、破壊力が格段に優っていたのである。

もっとも幕府の歩兵の一部はフランスの訓練を受けた伝習隊で、彼らは最新鋭の銃を装備していたのだが、陸軍奉行の竹中重固は近代的軍事については無知であり、大量の最新銃器を持つ薩長軍と戦って勝てる戦術を練っていなかった。旧幕府軍は狭い街道で縦隊突破を図るばかりで、最新兵器を保有していた伝習隊の兵力を活かすことができなかったようだ。

午後八時頃には薩摩藩砲兵が放った砲弾が伏見奉行所の弾薬庫に命中して奉行所が炎上し、周囲の民家にも火が放たれて、新政府軍は炎を照明にして猛烈に銃撃したため旧幕府軍はこらえきれずに退却を開始し、深夜には新政府軍は伏見奉行所に突入し、旧幕府軍は堀川を越えて中書島まで撤退し、竹中重固は部隊を放置したまま淀まで逃げ落ちたという。そもそも指揮官が逃亡するような軍が戦に勝てる筈がない。

そして四日には仁和寺宮嘉彰親王が征東大将軍に任ぜられ、錦の御旗*が授けられている。

この旗は岩倉具視と薩摩藩が事前に作成していたものだが、使用に際して前日に朝廷の許可を取っていることは確かなようである。この旗が新政府軍に渡されたことで慶喜は朝敵とされ、その後旧幕府軍で裏切りが相次いでいる。

*錦の御旗(にしきのみはた):朝敵討伐の証として、天皇から官軍の大将に与える旗

五日には伏見方面の旧幕府軍は淀千両松に布陣して新政府軍を迎撃したが、乱戦の末に敗退し、鳥羽方面の旧幕府軍も富ノ森を失い、現職の老中であった稲葉正邦の淀藩を頼って淀城に入って戦況の建て直しを図ろうとしたのだが、淀藩は朝廷と戦うことを嫌って旧幕府軍の入城を拒んだという。

六日に旧幕府軍は石清水八幡宮の鎮座する男山に布陣したが、対岸の大山崎を守備していた津藩が寝返り、津藩から砲撃を受けて旧幕府軍は総崩れとなり、淀川を下って大坂へと逃れたという。そして、その夜に徳川慶喜は僅かな側近と老中板倉勝静、老中酒井忠惇、会津藩主松平容保・桑名藩主松平定敬と共に密かに城を脱し、大坂湾に停泊していた軍艦開陽丸で江戸に退却し、旧幕府軍は戦闘意欲を失って大坂を放棄してしまう。

鳥羽・伏見の戦いの間、慶喜は風邪のために大坂城で臥していたのだが、開戦の報を聞き「万事休す」と心を決めたという。公は彼らを説得できなかったことを悔いて、晩年にこう語っている。

やがて錦旗の出でたるを聞くに及びては益(ますます)驚かせ給い、あわれ朝廷に対して刃向うべき意思は露ばかり持たざりしに、誤りて賊名を負うに至りしこそ悲しけれ。最初たとい家臣の刃に斃るるとも、命の限り会桑を諭して帰国せしめば、事ここに至るまじきを。吾が命令を用いざるが腹立たしさに、如何ようとも勝手にせよと言い放ちしこそ一期の不覚なれと、悔恨の念に堪えず、いたく憂鬱し給う。

(渋沢栄一 著『徳川慶喜公伝. 四』竜門社 大正六年刊 p.277~278)

慶喜が江戸城に戻ると、ここでも小栗忠順、水野忠徳ら多数の家臣が城内で主戦論を主張していた。その後慶喜がどう動いたかは、次回の「歴史ノート」に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント