以前このブログで武藤貞一の本をいくつか紹介した。

この人物は今ではほとんど知れていないが、調べると、戦前の昭和十一年から「大阪朝日新聞」の論説委員となり、「天声人語」欄を執筆。昭和十四年に「報知新聞」の主筆となり、戦中の昭和十七年に読売新聞社編集局顧問となっている。戦後は「自由新聞」を創刊し、動向社を設立して軍事外交評論に筆を奮ったというのだが、注目したいのは、彼が戦前戦中に発刊した三十二点の書籍のうち約四割にあたる十三点がGHQに焚書処分を受けている点である。これほど多くの著書が高い確率で焚書処分されているケースは珍しいのだが、彼の著作に関しては、GHQに焚書処分された本もされなかった本も、戦後の著作も含めて彼のすべての著作が、なぜか長い間「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されてこなかった。ところが令和4年5月19日から「個人向けデジタル化資料送信サービス」を開始され、同サービスの登録手続きをすることで武藤貞一のすべての著作がネットで読めるようになった。

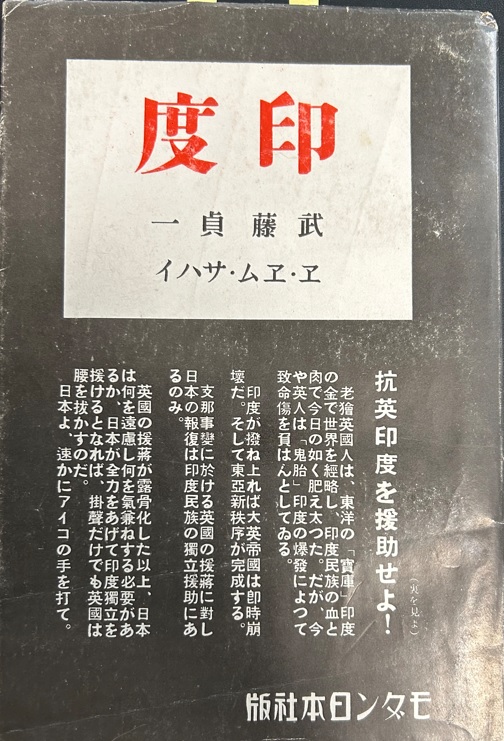

今回はインド人のエ・エム・サハイと二人で書いた『印度』(GHQ焚書)という本の一部を紹介させていただくことにしたい。この本の冒頭には、武藤貞一の長めの解説があり、そのあとにエ・エム・サハイの英語の原稿を武藤が読みやすいように翻訳して手を加え、後半部分はサハイの英文の原稿が収められている。

戦後の世界史の教科書には英国統治時代のインドについてどのように書かれているか

本著を紹介する前に、イギリスのインド進出について戦後の日本人が教科書でどのように学んできたかについて『もういちど読む 山川世界史』で確認しておこう。

16世紀のインド貿易はポルトガルがほぼ独占したが、17世紀には、これにかわってイギリス・オランダ・フランスが進出した。このうちイギリス東インド会社(1600年設立)はオランダ・フランス両国の勢力をしりぞけ、また1757年のプラッシーの戦いでベンガル地方政権とフランスの連合軍に勝って、インド侵略の足場をかためた。18世紀のインドはムガル帝国の衰退期にあたり、インド各地に地方政権が乱立していた。そのため軍事力にまさるイギリスは、インド内陸部へ容易に進出でき、カルカッタ(現コルカタ)・ボンベイ(現ムンバイ)・マドラス(現チェンナイ)を拠点として、同世紀の半ば以後の約1世紀間に、南インドのマイソール戦争、デカン高原のマラーター戦争、パンジャーブ地方のシク戦争などに勝利して支配領域を著しく広げた。

イギリスの支配は、インド社会を大きく変えた。安い機械織り綿布の輸入によってインドの古くからの木綿工業は大打撃をうけ、また綿花・藍・アヘン・ジュートなどの輸出用作物の栽培、商品経済の浸透、あたらしい地税制度の採用などにより、伝統的な村落社会がくずれた。一方、植民地支配をおこなうため資源開発や交通網・通信網の整備がなされ、イギリス流の司法・教育制度が導入された。思想面では、カースト制の否定や女性の地位改善などのヒンドゥー教近代化運動がおこった。

山川出版社『もういちど読む 山川世界史』p.187~188

この文章には、イギリスがひどいインド統治を行ったことに全く触れていないのだが、こんな解説では、インド人がイギリスから独立するために起ち上がったことを正しく理解できるはずがない。

イギリスはインドに何をしたのか

イギリスのインド統治の実態はどのようなものであったのだろうか。戦前・戦中にはこの問題について数多くの本が出版されていたのだが、その多くがGHQによって焚書処分されてしまっている。この『印度』の冒頭で武藤貞一は次のように述べている。

インドの状態については語るも涙、聴くも涙である。

インド三億五千万の人民が、いまのごとき悪逆残忍なイギリス人の侵略下に呻吟しているのは、決してインドが弱いからではない。インドもインド人も強いのだ。強ければこそ、過ぐる大戦時には、二百万のインド兵が中部ヨーロッパに勇敢な働きぶりをみせた。インドを手に入れた後のイギリスは、アジアの他の地域に於いて、はたまたアフリカにおいて、これが侵略戦に剽悍なインド兵を先に立てなかった例は一度としてない。インド人の傭兵によって、イギリス人は侵略を続けていった。現在でも他の領土乃至租界にインド兵を使役していることは、その間の事情を物語ってあまりあるものだ。

インドが征服されたのは、全面的に武力によってではない。即ちインド人が弱くてイギリス人に屈服し侵略されたのではなく、ただインド人相互間の闘争、割拠。はやり言葉で言えば、相克摩擦がイギリス人の乗ずるところとなり、そのカラクリがおぼろげながらも判りかかって来た頃は、どうにも動きのとれぬ高手小手に縛り上げられてしまっていたのである。

武藤貞一 エ・エム・サハイ 共著『印度』モダン日本社 昭和14年刊 p.1~3

ガンジーが無抵抗の抵抗を以てインド民衆を率いる。これを日本流に考えてなぜ無抵抗といったような生ぬるい方針を採るのかというが、刃渡り6インチ以上の切れ物は、台所の菜切り包丁一挺も持つことを許されず、ステッキさえも厳重な制限を受けているインド民衆に、鉄砲を持たせても固より撃つ術を知らない。スワラジの土民たちは、わずかに棒切れと小石をもって飽くなき爆撃と、大砲と機関銃の弾丸に刃向かっている現状ではないか。

インドは資源の宝庫であり、かつては非常に豊かな国であったのだが、イギリスの統治が始まって以降インド人の収入が激減し餓死者が激増したことは、以前このブログで紹介したラス・ビハリ・ボース著『インドの叫び』などに詳しく記されている。

イギリスはインドの天然資源を奪い、インド人の土地を奪い、仕事を奪ったのちに彼らを傭兵にして世界侵略の先兵にした。

インドは古来世界に関たる産金国だ。資源の宝庫だ。しかも、その金は悉くイギリスにさらわれて、それをもってイギリスは世界に君臨する一大資本主義帝国を築き上げた。大英帝国は、手品ではできない。それを手品でなく、すこぶる理詰めの手口で作り上げた。即ちインドから産出した無限の金をもって。

イギリスの世界経略は、ステップ・アンド・ステップで、まずインドを奪い、そこから出る金を資本として、次々に経略の毒手を伸ばして行った。もちろん、インド人傭兵を先に立てて。

それだから、イギリスの侵略商法は算盤にあったわけである。もともとイングランド人は空手空拳だ。濡れ手で粟のように地球上の三千九百万キロを侵略し得たのであるが、かれ若し初めにインドという宝庫に便乗しなかったならば、どうしてかかる成功を収め得たであろうか。金ばかりではない。資源において固より然りである。インドは古来の綿産国だ。この棉(わた)はただのような値で船に積み込み、マンチェスターへ送り込まれた。再びこの棉が綿製品となってマンチェスターからインドへ里帰りするときは、法外な暴利がかけられている。かくして多年にわたり栄えたものはマンチェスター紡績であり、富んだものはイギリスの財力である。イギリス人はインドから『富』と『武器』とを取り上げたが、同時に『文字』をも取り上げてしまった。『知ることは反抗の初めだ』とイギリスは考えている。だから、一切のインド人を無智に突き落とすことに百方腐心した。

同上書 p.5~7

現在、国民会議派が台頭するまで、インドには学校らしいものは一つもなかった。あっても、もちろんそれはイギリス人の学校、イギリスが利用する特定のインド人階級の子弟のみを収容する学校に過ぎなかった。

先ほど紹介したラス・ビハリ・ボース『インドの叫び』によると、イギリスの統治前はインド人の6割は読み書きができたのだが、イギリスの統治時代にはその数字が9%にまで低下したという。それだけではない。イギリスは、少数のインド人の知識階級に対しては偏った情報しか与えなかったという。

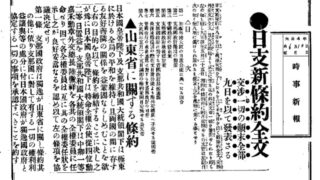

何しろ、インド全土をあげて、報道機関は官憲の手に抑えられているから、全部官製ニュースによって国外事情を見るほかはない。かてて加えて、海外からの文書輸入を極端に制圧しているために、時に教育を受けたものほどイギリス化するの弊さえ認められるのである。今次の日支事変が、これらのインド智識階級に日々最も歪められて報道され、そのためにかれらをして抜くべからざる謬見におちいつていることはむしろ驚くべきものがある。即ちイギリス式報道機関は、この事変をもって、日本の軍国主義が支那を侵略しつつあるという風に認識させ、延いて日本は支那侵略を終わり次第今度はインドを奪いにやってくると思わせるように仕向けている。こうして、インドの対支同情心をふるい起こし、国民会議派が対支援助を声明したごときは明らかにその毒薬の効き目である。また、支那に向かって幾許(いくばく)かの義金が送られたり、医療班が派遣されたりしているのも事実だし、最近またかのタゴールによって笑うに堪えたる認識不足の反日誣妄の語が放送されたごとき、明らかにイギリス禍の根深さを証拠立てるものだ。

インド旅行者が何よりも気づく異様な光景は、鉄道線路をぞろぞろと過ぎゆく人々の群れだという。鉄道が通じていても、インド人民は、鉄道は汽車に乗って走るものでなく、枕木を踏んで歩いていくものと思い込んでいる。列車は、イギリス人と比較的富裕階級のインド人と、そして貨物のみが利用される。人間は貨物以下だ。なかなか鉄道などを利用する贅沢は許されないとの諦めがインド人の胸に彫り込まれているから、それで彼らは大人しく、どこまでも線路をテクって行くのである。土地を奪われたインド人は、次いで生活を奪われてしまったのだ。インド人はついに生きることが出来ない。

同上書 p.7~9

イギリスはインドに鉄道を敷設したが、普通のインド人は貧しすぎて利用できるものではなかったのである。しかしながら、イギリスはインド人の宗教施設には資金を援助していたという。

イギリスは、たった一つ、殊勝めいた善事を施している。それは仏教とヒンズーと双方の寺院教会堂に、ほとんど漏れなく補助金の総花を撒いていることだ。だが、これとて、インドの救いがたき一大弱点が、回教とヒンズーの長年月にわたる抗争血闘にあるを思えば、すぐ解かれ得る謎であって、即ち双方を助けて双方をけしかけ、相争わせることによって、双方を殪(たお)す例の一石二鳥の辣腕(らつわん)が常にその間に揮(ふる)われているのである。

いや、もっと大きな理由が他にある。この宗教援助こそ、さなくも狂信的なインド人をますます狂信化させることによって、北よりするソ連の赤化攻勢に対し一大防塁を築かしめているものだ。ボルシェヴィズムは、いわずと知れた反宗教をスローガンとする。だから、ボルシェヴィズム攻勢の一番の苦手は狂信的宗教なのだ。インドがソ連と領域を接しながら、赤化を免れているのは、決して地勢的関係に拠るのではない。大ヒマラヤ山脈以上に、イギリスが手馴づけつつある御用狂信徒が防塁をなしているからだ。

同上書 p.11~12

このようにイギリスは、巧妙に国内の対立を仕掛けてその分断を煽るのだが、工作が成功して国内対立が高まれば高まるほど、仕掛けた側の国は安泰でいられることとなる。

イギリスのインド統治における「日英同盟」の意味

当時イギリスとわが国は同盟国であったのだが、このような悪辣なイギリスの統治に対して、わが国はどう動かされたのであろうか。

インド問題を考える場合に、当然想起せざるを得ぬのは、日本の過去の謬(あや)まれる対印政策である。

後期の日英同盟(前期の日英同盟条約は改訂されて)は、日本をしてインドの番犬たる愚役を振り当ててしまった。また実際にこの愚役を演出したこともある。

即ちヨーロッパ大戦の砌り、インドの先覚者、志士たちは、これぞイギリスの虚に乗ずるの絶好機会なりとし、一挙独立の議は熟した。時たまたまシンガポールにおいて抗英の義挙(暴動ではない!)は俄然火蓋を切り少数の残留イギリス軍憲を以てしては如何とも施すに術(すべ)なく、この革命は成功するかに見られたが、イギリスはこの危機に臨み、日英同盟の条文を提(ひっさ)げて日本に鎮定方を哀訴嘆願してきた。

(三十七行削除)

アジアの兄弟たちは、もっと早くに手を取り合って、アジアに殺到し来った共同の敵、白人強国の魔手に対して戦うべきであった。が、そんな事なくして、空しく今日におよんでいる。そして、現に支那の国民政府は、白人勢力の前衛となり走狗と化して、一意、日本の白人に拮抗する力にぶつかるという、あり得べからざる愚昧さを今日なお続けている有様だ。

同上書 p.13~15

要するに日本は、アジアに残れる最後のトーチカである。

日英同盟は日露戦争末期に改訂されて(第二次協約)適用範囲をインドも含めることとなり、同盟の性格も防御同盟から攻守同盟に変更されたのだが、この同盟に基づいてわが国がインドでどのような動きをしたかについて記載された部分が、当時のわが国の出版事情で削除されてしまっているのは残念なことである。

このブログで、中国や韓国の反日をたきつけたのは英米人であったことを何度か書いたが、このように彼らは有色人種間に対立軸を埋め込んでその対立を煽りながら、彼らの支配者としての地位の安泰化を図ろうとする。その工作は、わが国を含む世界の多くの国で、今も行われていると考えて良いだろう。

東洋民族よ、提携せよ!

インド人のエ・エム・サハイはこの本の第八章に次のように述べている。

もし西洋諸国の為に圧迫されたわれら東洋民族にして、自己の力を自覚し、相互的利益と福祉のために互いに提携することが出来るならば、進歩と繁栄と幸福の大道(だいどう)を進軍するわれらを阻むべきものは何ものもないのである。一たびこの厖大な大陸のわれら諸民族が互いの福祉を尊敬し、われら自身の手によって、己が運命を開拓することを自覚するに至るならば、吾われのみならず全人類の福祉を増進することが出来るのである。その目的達成のためには、相互的理解が飽くまで必要であるは言をまたない。相互的猜疑は除去されねばならぬ。国民的自由と全人類の相互的提携を確保しなければならない。

われらは、われらの行く手に巨大な障害が横たわっており、かつまた利己的な利益とそれを保護せんがためにわれわれの一致団結を阻まんとして、あらゆることを為し来たり、また今後もなし続けるであろうところの強力な仇敵達が存在することを忘却すべきではないのである。

さりながら、この十数年間に於いて、われらは新しき希望の光を見た。この新しき希望の光は、太陽が登るところの東の地平線から表れたのである。1905年、厖大なロシアが微小なる小島国の日本国民のために投げ倒されるや、全東洋にわたってセンセイションが捲き起こった。その勝利こそは、この厖大な大陸の隅々にまで覚醒を齎したのだ。弾圧されていた諸民族は、その内部に新しい生命のいぶきを感じ始めた。この覚醒は、当然イギリス帝国主義にとって甚だ面白からぬものであった。というのは、人々は彼らの凡ての悲惨や奴隷的境遇はイギリス帝国主義の勢力の致すところであることを知り始めたからに他ならぬ。今日においては、こうしたイギリスの態度、暗躍、国際的政策などは全世界の憤怒を買うに至った。日本と支那との軋轢は、頻々と繰り返されているが、そはイギリスの利益の根幹を突き、それだけ東洋に於ける英国の勢力を討ちひしぎ、アジアの束縛を解脱せしめるものなることは疑いを入れない。支那の知識階級は、まだその意見を明らかにすべき地位にいないとは言いながら、支那におけるイギリスの利権や勢力が存続する限り、日支間の理解や友情は到底実現し得ないということは明確に理解しているはずである。そして支那の更生は、イギリスが支那に別れを告げて去った時にのみ達成されるものであることを知っているのだ。もしイギリス及び他の諸国家にして、この問題に容喙していなかったならば、日支間の問題は容易に解決していたであろうことは衆知の事実である。日本に対して友誼的感情を抱かぬ支那の巨頭達すらも、イギリスが極東に対する最大の脅威であり、もしイギリスが彼の利益のためにその軋轢を延引せんと積極的に力を致さなかったならば、日支関係はかくまでも悪化しなかったであろうと考えている者が多い。だが、希望は近き将来にある。イギリスの策動は必然的に崩壊する運命にある。吾われはその潰滅を促進するあるのみである。

同上書 p.204~206

日露戦争における我が国の勝利は、永年にわたり欧米の植民地統治で悲惨な境遇に置かれていたインドの人々を目覚めさせたのである。1939年に始まった第二次世界大戦ではインドはイギリスの支配下として連合国として参戦したのだが、1941年にわが国が参戦後イギリスの植民地を含む東南アジア各地域を短期間で占領したことで、日本に協力して独立を目指す動きもあった。日本が敗戦後、インパール戦争でインド国民軍メンバーがイギリスの排除を試みたことで極刑にされることが決定すると、各地で大暴動が発生し、独立運動が本格化していく。イギリスもついにインドの独立を容認せざるを得なくなり、1947年8月にヒンドゥー教徒を主体とするインド連邦(のちのインド共和国)と、イスラム教徒を主体とするパキスタンの二つの独立国が誕生することとなる。

エ・エム・サハイが考えていた東洋民族の提携は今も実現せず、英米が仕掛けた対立軸の多くは今も健在であり、戦後78年もたっていながら、わが国はいまだに近隣国との関係で苦労が絶えない。

インド関連のGHQ焚書リスト

今回作成したリストは、GHQ焚書全リストからタイトルに「インド」「印度」を含む書籍を抽出したものである。

「分類」欄の「〇」は、「国立国会図書館デジタルコレクション」でネットで一般公開されている本で、「△」は「個人向けデジタル化資料送信サービス」の手続きをすることによってネットで読める本、「×」はデジタル化されているが、国立国会図書館に行かないと読めない本、空欄は国立国会図書館に蔵書がないか、デジタル化未済であることを意味している。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 | 備考 |

| British Misdeeds in India (印度における英国の圧政) |

ラッシュ・ビハリー・ボース | ジャパンタイムズ | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1680210 | 昭和17 | |

| アジア民族の中心思想. 印度篇 | 高楠順次郎 | 大蔵出版 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1913135 | 昭和16 | |

| 英吉利の印度支配 : 仮面をとつた英国 | ラインハアルト・フランク 他 | ニッポンプレス | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1153768 | 昭和15 | |

| イギリスの印度統治 : 其経済諸政策の研究 |

東亜経済調査局 | 東亜経済調査局 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1281293 | 昭和10 | |

| 印度 | 金子健二 | 湯川弘文社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042560 | 昭和17 | |

| 印度 | 武藤貞一、エ・エム・サハイ | モダン日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1217645 | 昭和19 | |

| 印度 | 浅井得一 | 白揚社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1876414 | 昭和17 | 世界地理政治大系 |

| 印度 | 松村新吾 | 興亜文化協会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1134303 | 昭和17 | |

| インド | 南方産業調査会 | 南進社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044038 | 昭和17 | 南進叢書. 第7 |

| インド解放へ | 小倉虎治 | アジア問題研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1216900 | 昭和15 | 戦争文化叢書 ; 第23輯 |

| 印度資源論 | P.A.ワデイア, G.N.ジヨシ 小生第四郎訳 |

聖紀書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1061226 | 昭和17 | |

| 印度思想史 | 木村泰賢 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1038768 | 昭和16 | 大東名著選 ; 6 |

| 印度支那 | 室賀信夫 | 白揚社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1877577 | 昭和16 | 世界地理政治大系. 3 |

| 印度支那と日本との関係 | 金永 鍵 | 冨山房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1918815 | 昭和18 | |

| 印度支那労働調査 | 国際労働局 編 | 栗田書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1870028 | 昭和17 | |

| 印度史の解剖と独立問題 | 木村日紀 | 日本放送出版協会 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042561 | 昭和18 | |

| 印度史の分析 | 金川義人 | 国民社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3440429 | 昭和19 | |

| 印度侵略序幕 | 深尾重正 | アジア問題研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1245909 | 昭和15 | 戦争文化叢書 ; 第27輯 |

| 印度侵略悲史 | ラス・ビハリ・ボーズ | 東京日日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042551 | 昭和17 | |

| 印度統計書 | 総合印度研究室 編 | 国際日本協会 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1124152 | 昭和18 | 大東亜統計叢書. 第1部 第7 |

| 印度統治機構の史的概観 | 中島宗一 | 満鉄東亜経済調査局 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1028046 | 昭和17 | |

| 印度と英帝国主義 | 中平亮 | 東洋研究会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1142796 | 昭和7 | 東洋研究叢書 第2 |

| 印度独立運動の真相 | 實川勝太郎 | 日本合同通信社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1027678 | 昭和15 | 動く新世界情勢 ; 第1輯 |

| 印度独立戦争 | 波多野烏峰 | 錦正社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042555 | 昭和17 | |

| 印度独立と日本 | 永松浅造 | 大理書房 |

〇 |

https://dl.ndl.go.jp/pid/1042563 | 昭和17 | |

| 印度と濠洲 | 松本悟朗 | 聖紀書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044233 | 昭和17 | |

| 印度の回教徒 | 小川亮作 | 地人書館 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040057 | 昭和18 | |

| インドの叫び | ボース・ラスビハリ | 三教書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1444427 | 昭和13 | |

| インドの話 | 松山厚三 | フタバ書院成光館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1874096 | 昭和18 | |

| 印度の曙 | 輪堂寺燿 | 啓徳社出版部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1034717 | 昭和17 | |

| インドの経済資源 | 伊東 敬 | 東亜政経社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1065756 | 昭和18 | 南方経済資源総攬第8巻 |

| 印度の抗戦力 | 後藤 勇 編 | 東晃社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044580 | 昭和17 | 綜合インド問題研究. 第1輯 |

| 印度の資源と工業 | 総合印度研究室編 | 総合印度研究室 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1872257 | 昭和18 | |

| 印度の全貌 | 高岡大輔 | 岡倉書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044246 | 昭和16 | 新東亜風土記叢書 ; 4 |

| 印度の全貌 | 網本行利 | 修文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044221 | 昭和17 | |

| 印度の闘争 | チャンドラ・ボース 田中正明訳 |

興亜書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042552 | 昭和17 | |

| 印度の独立 | 筈見一郎 | 霞ヶ関書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045103 | 昭和17 | |

| 印度の分析 | 竹内 雄 | 神栄館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1877766 | 昭和17 | |

| 印度の民族運動 | 総合印度研究室編 | 総合印度研究室 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1876627 | 昭和18 | |

| 印度の流通経済 | 総合印度研究室編 | 伊藤書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1439258 | 昭和19 | |

| 印度・ビルマの展望 | 亀尾松治 | ジャパンクロニクル社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和16 | ||

| 印度緬甸の展望 | 桑原官吾 亀尾松治 | 大阪雑貨印度輸出組合 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044230 | 昭和16 | |

| 印度ビルマの教育植民政策 | 吉田 実 | 三享書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069818 | 昭和17 | |

| 印度仏教概説 下 | 大谷大学 編 | 法蔵館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1225766 | 昭和14 | |

| 印度復興の理念 | 吉岡永美 | 北光書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044581 | 昭和19 | |

| 印度民族運動史 | 加藤長雄 | 東亜研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1682698 | 昭和19 | 東研叢書 第10 |

| 印度民族論 | 堀 一郎 | アジア問題研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1216965 | 昭和15 | 戦争文化叢書 ; 第20輯 |

| 印度洋 | 浅井得一 | 朝日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044222 | 昭和17 | 朝日時局新輯 第35 |

| 印度洋 | 柴田賢一 | 興亜日本社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1876269 | 昭和18 | |

| 印度洋問題 | 伊東 敏 | 大和書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1459236 | 昭和17 | |

| 印度を語る | ラス・ビハリ・ボーズ | 日本電報通信社出版部 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1267128 | 昭和17 | |

| 印度を知る | 大倉仲助 | 蔵王閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045113 | 昭和18 | |

| 現代の印度 | 日本拓殖協会 編 | 越後屋書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044237 | 昭和18 | |

| 今日の印度 | 翁 久允 | 改造社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1241478 | 昭和8 | |

| 最近の印度 : 英印関係の推移 | 島田巽 | 朝日新聞社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1275897 | 昭和17 | 朝日時局新輯 ; 第29 |

| 虐げられし印度 | ラインハルト・フランク | 高山書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045068 | 昭和18 | |

| ジヤワルラル・ネール 印度の新太陽 |

アヌーブ・シング | 霞ヶ関書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1085768 | 昭和15 | |

| 大戦下の印度 | 蘆田英祥 | 汎洋社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1886059 | 昭和17 | |

| 泰ビルマ、印度 | 東恩納寛惇 | 大日本雄弁会講談社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1878004 | 昭和16 | |

| 闘へる印度 : S.チヤンドラ・ボース自伝 | チャンドラ・ボース | 綜合インド研究室 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045067 | 昭和18 | |

| 立ち上る印度 | 永川俊美 | 東京講演会出版部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1036538 | 昭和17 | |

| 立ち上がる印度の全貌 | 浅井治平 | 帝国書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044223 | 昭和19 | |

| 独立印度の黎明 | ラス・ビハリ・ボース | 照文閣 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045063 | 昭和17 | |

| 独立運動をめぐる現代印度の諸情勢 | 福井慶三 | フタバ書院成光館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045105 | 昭和18 |

【ご参考】復刻されたり電子書籍化されているGHQ焚書

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント