今まで4回に分けて山県信敬 著『少年満洲事変と上海事変』(昭和11年刊)の内容を紹介してきたが、今回はその最終回で、著者が当時の主要国の外交姿勢について述べている部分を紹介したい。この本は青少年を対象に書かれている本であり非常に読みやすく、かつ分かりやすく、内容についても今の高校生の教科書などよりもはるかに具体的でレベルも高い。戦前の平均的な日本人が世界情勢についてどう捉えていたかを知るうえで参考になるのではないだろうか。

アメリカの外交政策について

本書の第十四章に当時の主要国の動きが記されている。最初にアメリカについて著者はこう解説している。

世界の各国はいずれも、ただ自分の国家の保全ということだけしか考えないで、そのためにいわゆる弱肉強食といったようなことさえ平気でなして来たのでありました。

内にはあり余る資源を有して、それを充分に活用せず門戸を閉じてしまって、他国の容喙など少しも許さないで、他に対しては機会均等とか門戸開放とかを要求しているといった状態であります。例えばアメリカ合衆国の如き国はこの仲間入りをするのです。アメリカは、ずっと以前にはモンロー主義といってアメリカ内部のことは他国人の干渉を許さずアメリカ自身で解決する。その代わりに、アメリカもまた外に対しては何ら干渉をしないという主義を奉じていたのでありました。ところが最近では新モンロー主義と言って、アメリカ内のことに関してはアメリカ自身で解決するから他の干渉を許さない。その代わりに他国のことに関してはアメリカは干渉してやるという勝手気ままな方針をとり始めたのでありました。

こういうようなわけで、かつてアメリカ人のサイモンズという人は「平和の代償」という書物を書きましたが、この人は

「アメリカは資源にしても、また領土にしても、人口に比べては大きすぎる程も所有している。而して自らは鎖して他を容れないばかりではなく、さらに他の領域にまで手足を伸ばしつつある。これは不平等の上塗りをするものである。」

という意味のことを述べました。これは、ただアメリカだけを例にとったのに過ぎないのですが、こういうように世界の強国は自分を閉ざして、全人類の共存共栄ということを考えないのであります。だから、軍縮会議とか平和会議とか口ではさかしいことを言いながら、各国いずれもその裏面では一生懸命になって軍備の充実をはかっているのであります。私どもは、うっかり外国人の口くるまに乗せられてはなりません。

山県信敬 著『少年満洲事変と上海事変』大同館書店 昭和11年刊 p.366~368

今から、充分に、世界の現状を凝視して、覚悟してかからねばならないのであります。

モンロー主義とは1823年に第5代アメリカ大統領モンローが宣言したものだが、要するにアメリカはヨーロッパに干渉しないが、ヨーロッパがアメリカ大陸に植民や干渉することは許さないし、そのような国とはアメリカは戦うとした。当時のヨーロッパはナポレオン戦争以降の混乱が続いており、アメリカはその間、武力を用いてインディアンの掃討を進め、メキシコの領土を割譲させるなどアメリカ大陸内で勢力拡大を推進した。

そしてインディアンの掃討が完了して1890年頃から太平洋進出を開始し、1898年には米西戦争で勝利してカリブ海および太平洋の旧スペイン植民地の管理権を獲得し、さらにハワイ王国を併合した。さらに1902年にはフィリピンを、スペインから独立させる約束を反故にしてアメリカの植民地としている。また1903年にはパナマをコロンビアから独立させ、パナマ運河の工事権と租借権を獲得したほか、その後もキューバやニカラグアなど中南米諸国の内政に干渉している。

この当時のアメリカは近隣諸国が自国の政府を維持出来ないならば米国が関与するという姿勢で、結構攻撃的な外交政策(棍棒外交)を続けていたのである。上の画像はトーマス・ナストが描いた1904年の風刺画で、ルーズベルトが棍棒を持ってカリブ海を歩き回る姿を描いている。

アメリカは徳川幕末期以降はアジアにも勢力を得ようと動き出し、満州事変以降においてはイギリスと協同して支那を支援し、日本に当たろうとしたことを知るべきである。

ソ連の外交政策について

次に著者は、ソ連の外交についてこう述べている。

ソヴィエト・ロシアは・・・表面、平和的に強調していくように見せかけてはいますが、裏面では充分なる整備を整えるために一生懸命になっているのであります。バイカル湖以東には大軍を集中し、あるいは永久的な強固な、防備的な、時としては攻撃的ともなす設備を施し、ウラジオストックには沢山の戦艦を浮かべるなど、何等か意図するところがあるものと言わねばなりません。

読者はすぐ、ソヴィエト・ロシアがなんのためにかかることをするかを想像することが出来るでしょう。ロシアの敵とする所は日本にあるのです。日露戦争に敗れたロシアは、何とかして今度は日本をやっつけなければと一生懸命になっているのです。ロシアの目指す敵は、日本をおいて外にないのです。

同上書 p.368~370

日本とロシアとの間にはまだ沢山問題が解決されずに、そのままに残っています。北洋漁業問題、カラフト石油問題、国境画定問題、在満匪賊使嗾の問題等、一々数え挙げることは出来ないくらいであります。したがって、いつ両国の間に衝突が起こるかも知れません。しかもその時には、彼には我が帝都を空襲し得る準備を充分にしてあります。私どもは、この両国の切迫している問題に充分目をつけて警戒せなければならないのであります。

少し補足しておこう。日露戦争の後締結されたポーツマス条約で、わが国はカムチャッカ半島や沿海州の沿岸地域における漁業権が認められ、1917年のロシア革命ののちに1926年に日ソ漁業条約が締結され北洋漁業は法的根拠を得たものの、ソ連側がわが国の漁業海域を制限するなど既得権を侵害する行為が相次いでいたのである。

またわが国は日ソ基本条約に基づき北樺太の石油利権を獲得していたのだが、この事業もソ連の事業妨害などが頻発した。国境画定問題というのは満州における日ソの国境紛争で、のちには張鼓峰事件(1938年)、ノモンハン事件(1939年)など日ソ両軍が交戦する事態に発展していった。また満州には暴力的手段を用いて掠奪などを繰り返す匪賊が存在したが、一部はソ連と繋がっていて多くの事件を起こしていた。このようにわが国はソ連との間にいつ軍事紛争が起きても不思議ではない状況にあったのである。

支那の外交政策と共匪

では支那の状況はどうであったのか。

二百万余りもある正規軍は何ら統制力もなく、軍閥の思うがままに動いているのであります。そして、昔からの夷を以て夷を制すという主義を棄てず、後生大事と握っているのです。支那がこの主義を棄てない限り、東亜諸国の協調は充分成功し得ないものと言わねばなりません。

それに国内には共産匪が勢いを得て跳梁しています。南京政府は、何とかしてこれを取り締まらなければと一生懸命にはなっていますが、少しも実績が挙がらないのであります。むしろ共匪のため、南京政府すらその存立を危うくされるといった状態であります。もし支那が、この共匪の手に帰したとすれば、その直接の影響を受ける者は言うまでもなく満州国であり、我が帝国であります。従ってわが国としては、ただ支那だけの問題として軽くあしらっておくことは出来ません。今の場合日本と支那とがよく提携しあってすべてのことに当たって行くことが尤も肝要と言わねばなりません。

同上書 p.370~371

支那の各省は軍閥が割拠して地域の覇権を握っており、中央政府には一国を統制する力がなく、匪賊を掃討することが出来ないために、各国は軍隊を派遣しないと自国の居留民を守れない状態であった。

「夷を以て夷を制す」とは伝統的な支那の外交政策で、他国の力を利用して別の他国の力を抑え、自国は戦わずして利益を収めて安全を図ろうとすることをいうが、イギリスやアメリカやロシアなどはこの政策を逆用して支那に接近し、日本を叩こうとした。

アジアの現状

昨今の教科書にはまず書かれていないことが、この本にはしっかり記されている。ちなみに、シャムというのは現在のタイ王国である。

世界五大洲のうち、もっとも広い面積を有しているのはわがアジア洲であります。この広いアジア洲に、日本、支那、シャム、満州国を除いては、これという独立国もなく、すべて植民地となっているのであります。しかもこれらの独立国は、あるいは外国の圧迫を受けたり、あるいは基礎が未だ強固でなかったりして、真の独立国の名称を与えられるのは、ただ、我が日本のみであります。

いったい、いやしくも独立国として存在している以上は、土地と人民と主権の三者が備わっておらなければなりません。ところが支那は、土地と人民はありますが主権が確立しておらないのでありまして、これは私どもが目の前に見ているところであります。

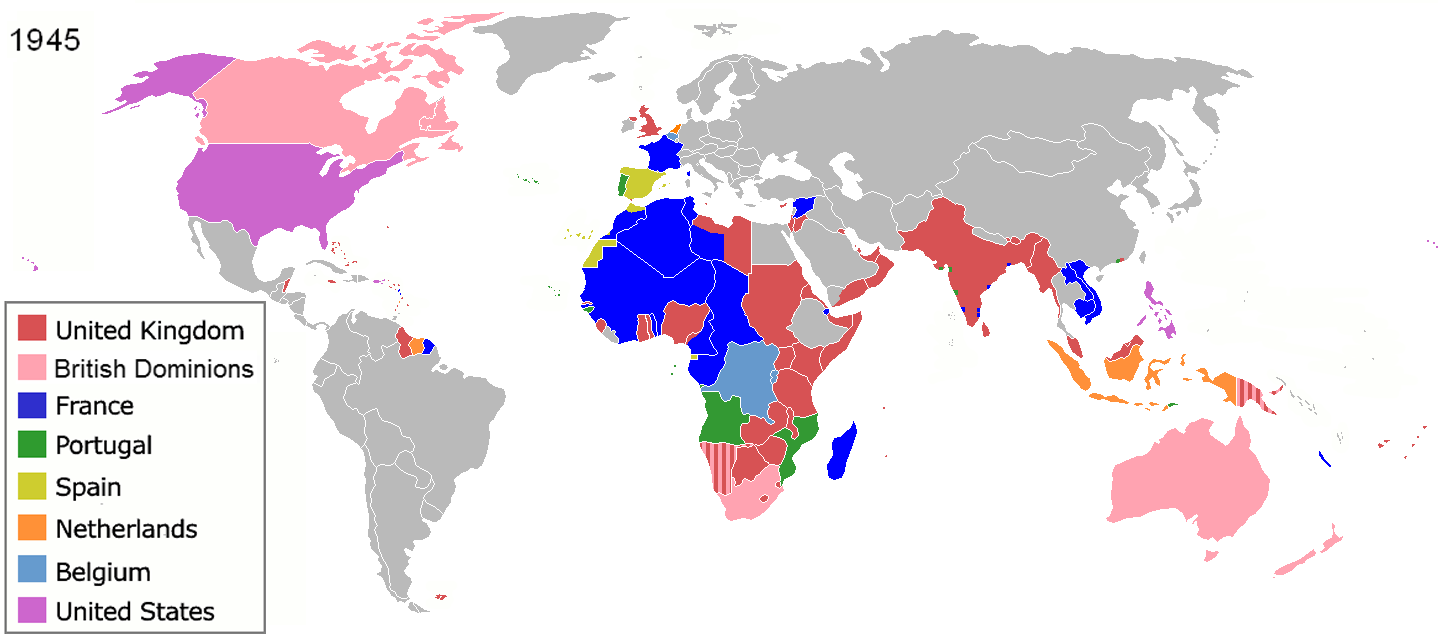

上の画像は1945年当時の植民地の地図である。

私の小学校の頃は、学校の先生から、アジア・オセアニア・アフリカの殆んどの国々が欧米の植民地であったことを教わったのだが、今の学校でこのような地図が授業で用いられることはあるのだろうか。わが国が「侵略国」であったと主張する学者も存在するのだが、この地図で色づけした国を植民地とした国こそが、「侵略国」と呼ぶのにより相応しい国々ではないかと思う。

山県信敬の著作リスト

国立国会図書館の蔵書で、山形信敬の著作を探すと5点がヒットした。GHQ焚書は本書のみだが、米英の侵略史についての著書は、残念ながらネット非公開となっている。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館URL | 出版年 |

| 少年印度の地理歴史 | 山県信敬 著 | 大同館書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1720038 | 昭和12 |

| 少年南方の地理と歴史 | 山県信敬 著 | 撰書堂 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1720034 | 昭和17 |

| *少年満洲事変と上海事変 | 山県信敬 著 | 大同館書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1717367 | 昭和11 |

| 大南方をみる : 南方の地理と米英侵略史 | 山県信敬 著 | 撰書堂 | デジタル化されているがネット非公開 | 昭和17 |

| 東洋史の要領と答案の纒め方 : 受験参考 | 山県信敬 著 | 中文館書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1273521 | 昭和12 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

しばやん先生こんにちは。

いつも楽しく拝見させて頂いております。

特に今回の『少年満洲事変と上海事変』シリーズ、就中この(5)は、戦前の日本の市井の人々が世界情勢をどう理解していたかを知る上で大変参考になる資料ですね。この文章が書かれた昭和11年(私の母が生まれた年!)から日米開戦の昭和16年まで僅か5年。当時ここまで世界の情勢を正確に把握しておきながら、対米開戦を決めた国家の意思決定プロセスに一体何があったのでしょう。その答えも先生のブログの中にありますね。

正確な歴史を知るということは、現代を生きる我々にとって将来に向けての貴重な道しるべなのだとつくづく思います。

今年もお疲れ様でした。

これからも楽しみにしております。

素敵な年末年始をお過ごしくださいませ。

令和日本の弥栄を祈りつつ

かべちょろさん、コメントいただきありがとうございます。とても励みになります。

「先生」と呼ばれるのは、ちょっと恥ずかしいので、これからは「しばやん」で結構ですよ。

私の小学校の担任の先生はだいぶ前に亡くなられましたが、軍隊を経験された方で、かつてアジア、アフリカ、オセアニアの殆んどの国は西洋の植民地であったことを学校の授業で教えていただいた記憶があります。しかしながら、中学・高校ではそのような話を授業で聞くことがなかったと思います。

戦前と戦後の歴史の叙述では「侵略者」が全く逆転してしまっているのですが、戦後のマスコミや文科省は、戦勝国にとって都合の良い歴史を国民に洗脳し、歴史を固定化させる役割を果たしてきたといっても過言ではないでしょう。

米中対立が続けば戦勝国にとって都合の良い歴史観が二つに割れて、共産主義・コミンテルンの動きを否定的に捉える歴史叙述が急激に広まって行くことを期待しているのですが、米中が妥協するようなことになれば相変わらず自虐史観が続き、わが国は世界から富を毟り取られることが今後も続くことになるのかもしれません。

そうならないためには、多くの方に従来の歴史観の誤りに気が付いて欲しいところです。

何時までブログ記事のネタが続くかいつも心配なのですが、何とか今年一年続けることが出来ました。来年も頑張っていろんな記事を書き続けたいと思いますので、時々覗いてみてください。

かべちょろさんも、素敵な年末年始を過ごしてください。

来年もどうぞよろしく。