支那事変のあとでソ連・イギリスはどう動くのか

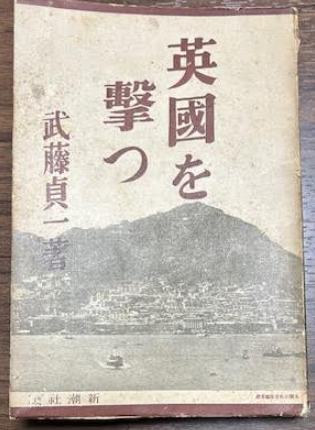

引き続き武藤貞一の『英国を撃つ』(GHQ焚書)を読み進めることにする。

武藤はわが国が支那事変(日中戦争)に巻き込まれたのを見て、列強がこれからどのように動くかについて述べている。わが国が支那と戦って疲弊したのちにわが国を狙ってくる可能性が高い国は、当時においてはソ連かイギリスだと考えられていた。では支那事変から日ソ戦争、日英戦争に発展し得るのか否か。武藤は次のように述べている。

「日ソ戦争」は、有体に言って、事変勃発のその日から前日本国民の警戒してやまなかったものであるが、筆者はこれに対し、すこぶる簡単な観測を下し、いまもそれを堅持しているものである。それは、日本の支那事変に臨む態度が決死的であり、一挙に、そして猛然と威力を発揮すれば、それが何ものにも勝る日ソ戦争回避策となる。しかるに、これに反して、右顧左眄して勇断を欠き、いわゆるおっかなびっくりの態度で事に当たれば、支那を扱いかねるようになると同時に、最も容易く日ソ戦争を招き寄せることになろうというのである。即ち別の言葉でいえば、今日の国際情勢下にあっては、最も戦禍を回避せんとする行動が最も戦禍に取り憑かれるという逆効果を見込んでかからねばならぬ。それは善悪の問題ではなく、国際情勢そのものの罪だから何とも致し方がないのだ。

かりにここで順良な立場から人類愛を説き、日支戦争の絶止を唱えるものがあると仮定すれば、支那側は日本の国論中に戦争反対論が起こったとして、猛然と勢いづき、日本の弱みを衝くといった工作を始めるに違いない。かかる場合、その平和論はスパイ的行動と同じものになってしまうのである。ちょうどそれと同様の関係で、日本としては弱みを見せぬことを以て戦争回避の第一箇条としなければならぬ。而して、もし日本に虚隙も弱みもなく、徹底的に支那を制圧することが出来れば、もはやソ連の出動を気遣う必要がなくなるだろうと考えられるのである。

武藤貞一『英国を撃つ』新潮社 昭和12年刊 p.200~202

隙があればわが国を攻撃しようとする国から領土領海ならびに国民の生命・財産を守るためには、平和をいくら唱えたところで意味はなく、戦争を避けようとする姿勢はかえって逆効果になる。

わが国が当時警戒していたのはソ連とイギリスだが、ソ連については国内問題もあれば、ヨーロッパでもドイツ、イタリアとの関係もあり、全力を日ソ戦争に振り向けるわけにはいかない事情があり、武藤は恐れる必要はないと判断していた。一方英米については次のようにのべている。

イギリスとアメリカがどう出るかであるが、これらの国家がいくら表面硬化しても、いま直ちに実力を発動して日本にかかるとは考えられないのである。ある意味でイギリスの強硬態度は、それによってソ連の対日行動を積極化せしめんとする魂胆も多分に見受けられるようである。イギリスはだれよりも真剣に、日ソの海戦を願望する者であって、イギリスの東亜政策のほとんど全部はそこに集中されていると見ても誤りではない。イギリスの東亜における活路は、日ソ戦争によって両虎の傷つき斃れるを待って漁夫の利を占める道以外にないことをかれら自ら熟知している。それが、いろいろの対ソ・対支・対日政策の上に現れてきているのであるが、その望みが早急に実現しないことは、即ち如上の理由による。

同上書 p.203~204

イギリスは日ソ戦争を望んでいたが、ソ連がわが国との戦争が出来ない理由は前述した通り、ソ連には全力をわが国との戦いに振り向けることが出来ない事情があったことによる。

警戒すべきイギリスの動き

武藤によると支那事変には二つの要素があり、一つは支那を舞台とする日本と共産党との事変、もう一つは日本とイギリスの経済戦の先鋭化したものであるという。この二つの根がある以上はこの紛争はさらに大規模化することが考えられ、わが国は将来の不安に備えなければならず、特にイギリスに対しては注意が必要だとしている。同上書にイギリスにとって支那におけるわが国がどのような存在であったかが記されているが、戦後の歴史叙述の中でイギリスに焦点を当てて支那事変や日貨排斥が解説されることは皆無と言って良い。

南支・中支は久しきにわたって扶植したイギリスの地盤であって、殊に国民政府の財政難を掌握するに至るまで、近年来イギリスが南京・上海に肩入れしたところは実に大きいのである。また、香港の対岸たる廣東はイギリス勢力化に完全に収められた場所たること、今更いうまでもない。国民政府は浙江財閥とともにこのイギリスの傀儡として日本勢力の駆逐を目指したもので、日貨および日本商権の排撃はその最も目標とするところのものであった。こうして過去十年間、漸を逐うて日本の対支勢力は中南支においてイギリス勢力に胚胎の余儀なき状態を続けて来たのであって、このままで進めば日本はどうにもこうにもならぬ破目にまで追い詰められていた。それだけに、事変勃発後、中南支方面でわが軍の採った武力行動は、支那を膺懲すると同程度にイギリス勢力を震撼せしめたのである。南京・廣東の爆撃はもとより粤漢鉄道の爆破、東沙島の占拠、香港・廣東間を初め支那沿岸の遮断等、何一つイギリスの気に入る行為はない!イギリスとしては、折角多年苦心を重ねた日本勢力駆逐政策が一朝にして崩壊するを座視し得ずといった感を抱くのであろう。それが今事変勃発以来むしろソ連以上に日本を曲視し、さながら支那を舞台とする日英戦争でもある如くイキリ立っている原因と見られるのである。…中略…

イギリスほどのものが黙って引っ込むものと誤信してはならない。

イギリスは早くも得意の宣伝通信機関を動員し、支那を躍らせて、世界的に日本の悪宣伝を開始している。デマ報道がそれであって、日本をまず世界世論の重囲に落とし込もうとする手口は、往年ドイツに試みて成功したものと同じである。同時に国際連盟を動かして、日本の行動を侵略行為と咆哮せしめ、既にアメリカ誘引の第一石に成功したかの如くである。初め厳正公平に、戦争不介入を確言していたアメリカ大統領ルーズヴェルト氏が突如として日本を条約違反と断ずるに至ったのは全くイギリス側策動の効目なのだ。かくてイギリスの指金によった九ヶ国条約会議の破綻後、かれは着々対日制裁の策謀をつづけている。イギリス本国にあっては、対日戦争まで公然と新聞社説に現われ、一時は大僧正までが日貨ボイコットの演説をするまでの狂乱ぶりを示した。いずれもこれらは南京・廣東の空爆を好餌として食いついたのであるが、空爆の惨禍ならインドの奥地において英機が叛乱土民の頭上に加えたものが遥かに本格なものだったことを想起すべきである。イギリス人ほどのものが、空爆を非人道呼ばわりするほど殊勝な国民でないことは分かりきった話だが、支那におけるイギリス勢力の毀損はその最も根強い対日報復心を激化せしめた本源だ。イギリスは今後各国の動向を中心に暗躍を続け、表面はたとえ平静化することがあっても、内実においては飽くまで所期の目的に邁進して来るものと見なければならぬ。…中略…

支那事変は赤化勢力を敵として起生したが、それ以上の重要性は、イギリス勢力と正面切って激突したところに存する。これはわれわれがそう認定するのでは決、日本側だけで事態を甘く見ても仕方のない事柄である。イギリスがそう決めてかかるなら、やはりそれに対してあらかじめ備えるよりほかに途はないのではないか。

同上書 p.205~209

このように述べてイギリスはアメリカを対日戦に誘い込み、さらに支那の排日熱を高めて、いずれソ連をも対日戦に誘導することを推測しているのだが、武藤の予見は概ね的中しているといって良い。

世界戦争への序曲

武藤は当時の世界の情勢について、二つの現状打破勢力とひとつの現状維持勢力との血闘が行われようとしているところだと述べている。二つの現状打破勢力とは、一つはソ連の世界赤化勢力であり、他の一つは世界資源の再分割を目指しているドイツとイタリア。そして現状維持勢力を代表するのはイギリスとフランスであるとしている。ではわが国はどのような位置づけになるのか。

わが日本は資源の再分割よりも資源の開放を望むものであり、独伊とおのずから意向を別にするが、しかし現状打破によって血路を開くを余儀なしとする点では、英仏と正反対の立場に立つものだ。この意味で、現に日本の対支行動が独伊によって最も支持されているのは理由のないことではないのである。

ただ一つ不思議なことは、同じく現状打破の立場に居るべきソ連が英仏の現状維持国家によって利用され、ある意味では忠犬の如き従順を強いられていることである。「国家的強盗の巣」とレーニンが罵った世界現状維持連盟(国際連盟)の機構中に、スターリン政府の代表者がノホホンと納まっているなどは解すべからざる図である。そういったところに世界現状維持の巧妙なカラクリがまだそのまま現存してしているわけである。しかしながら、いかにカラクリ外交の妙腕に訴えても崩れ行く運命のものは結局崩れ落ちずにはおかない。世界の現状は既に崩れかかっている。地中海も、東亜も、一つ間違えば大戦禍を巻き起こす危険に曝されているのは、その現状打破のほころび口がここに見出されているのと同意語であって、どこか亀裂を見つけて噴き出そうとする地熱が、あるいは北支事変ともなれば南京爆撃ともなり、また地中海の怪潜水艦ともなって現れるのである。その意味で支那事変は既に世界戦争の一部局を形成しているかもしれないのである。

同上書 p.210~211

宣伝戦に制圧された日本

支那事変はわが国と支那との武力戦だけではない。支那はわが国に宣伝戦を仕掛けて来たのだが、その対応があまりにも稚拙であった。

支那側は戦況の方で旗色がわるくなると見るや、猛然と得意の宣伝戦に取りかかった。日本が苦戦の間は、第三国は比較的冷静に見送り、いよいよ日本側が本腰据えてその実力を発揚し始めると、俄かに支那側に同情を寄せて来る。同時に支那側のデマ放送を好んで取り上げるようになるのは初めから判りきったこと。だから、そうならないで、比較的対日感情の良好な機会を握って放さず、来たらんとする支那側の宣伝攻撃を制圧する方策に抜かるなどは、われわれの大いに警告したところだったが、その勇気も熱意もわが当局は持ち合わせていなかった。

また不断は国民外交の何のと唱えて、官僚万能を排撃するものに限って、かかる事変に際しては、国民外交の何たるやを解せず、キャセイホテル爆撃、外人殺傷、通州事変における支那兵の非人道的暴虐行為等、世界の世論に訴える実に絶好の題目が揃ったにもかかわらず、何故か沈黙を以て終始し、事変に介入するを避けるが如き卑屈な態度を取ったため、それほど外国に響かなかったのは返す返すも残念である。

そうこうしている間に、逆に支那側のデマが先入主として世界の世論を制圧し、あとから送られる日本側の弁解的報告は、いたずらに彼らの冷嘲を買うに過ぎないものとなった。日本海軍機の「南京市民爆撃」や「潜水艦の漁船撃沈」のごとき、又日本海軍機が「支那飛行機のマークをつけて偽装した」というようなあり得べからざるデマも、日本人が想像する以上に外国には信じられやすいのであって、後手に回っていくら真相を訴えてもその効果はどのくらい割引されるか知らないのである。 …中略… ロイター通信を初めイギリスの宣伝機関は、始めから対日制裁の基礎作業としてまず対日世界世論の悪化を目指して出動しているのだから、支那側製作のデマは輪に輪をかけて宣伝されるのである。

そのため、英支合作の工作は着々成功して、アメリカ大統領ルーズヴェルトをして戦争介入の危険の淵へ一歩踏み出させ、日本の行動を条約違反なりと断ぜしめるに至った。…中略…

イギリスほどの豪の者が正面の敵手として立ち向かっている以上は、今後その宣伝外交戦は更に更に猛烈の度を加え来たることだけは充分に覚悟しなければならぬ事柄である。今次の事変は大局的に見て、満州事変の連続である。蒋介石政府が「失地奪還」を抗日の第一条に掲げる以上、その蒋介石政府との一戦は所詮免れざるところであって、六年間、彼が戦備に汲々とし、ソ連の武力と結び、イギリスの資本と手を組んできたのは、そこに彼が外交目標を置いていたからのことであり、日本はこれに対し今少し備えるところがあってよかったのではないか。 …中略… 外交工作は日独防共協定一つを以て足れりとしない。いまに及んで遺憾とする点は、対米外交工作がもっと活発であってほしかった一事である。

同上書 p.219~223

わが国が支那や英米の宣伝戦に振り回されて孤立化し、第二次世界大戦に引きずり込まれたことは戦前の書物には書かれていることを確認できるのだが、戦後のわが国では情報工作や宣伝戦という視点から当時の歴史を論ずることはほとんどタブーにされて来たと思う。このような史実を学ぶことがほとんどなかったために、わが国は外国から仕掛けられた宣伝戦や情報工作に今も翻弄され続けているように思う。多くの国民が自虐史観の洗脳から解き放たれ、政治家が外国の情報工作・宣伝工作を撥ね退けて、わが国の衰退に歯止めがかかる方向に動きだすことを期待したい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0cb3edfa.2c8ab20f.0cb3edfb.f5cdd14c/?me_id=1213310&item_id=19552219&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1931%2F9784286201931.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント