戦後出版された書物には、第二次世界大戦における戦勝国がわが国に対してどのような謀略をしかけていたかについてまとめられた書物は皆無に近いと思うのだが、戦前戦中にはそのようなテーマで書かれた本は少なくなかったし、新聞にも詳しく解説されていた。

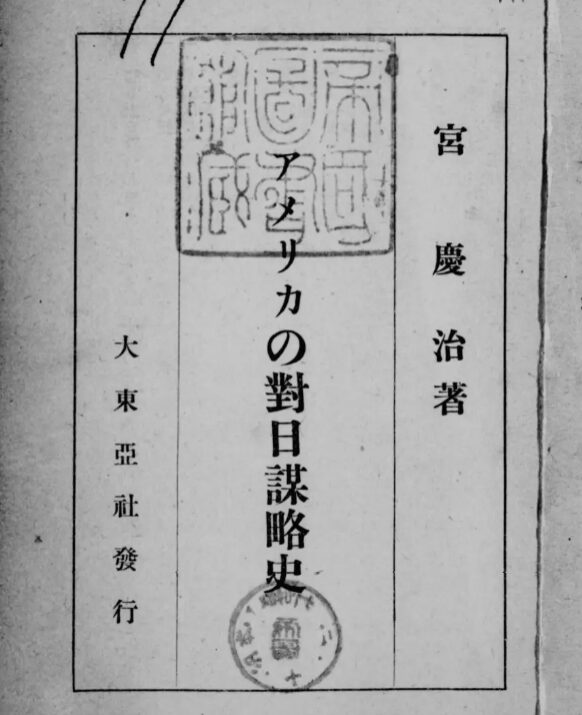

今回は昭和17年に出版された『アメリカの対日謀略史』という本を採り上げてみたい。

著者の宮慶治についてはどのような経歴の人物かは分からない。「国立国会図書館デジタルコレクション」には彼の著作が『アメリカの対日謀略史』、『軍艦物語』、『シンガポールを衝く』の三点が収められているが、これらのすべてがGHQによって焚書処分されている。

起ち上がる敵性米国

宮慶治は支那事変(日中戦争)が日支両国だけの争いであるならば、既に終わっているはずのものであり、それを長期化させたのは第三国の策動によるものであるとし、次のように解説している。

ところでこの第三国の策動としては、最初は英国、ソ連がもっぱらこの役目を勤めていた。

英国は支那に対して多くの投資をし、また多くの領土的野心を持っている。またもし日本の肇国の理想とする東亜共栄圏が確立した際、最も大きな傷手を蒙るのは、世界の搾取者である英国である。だが直接日本のこの理想を封じる口実はない。そこで蒋介石を援助し、支那事変を長期化し、資源に恵まれていない日本が当然たどり着く日を予想したのであったが、日本軍の決定的進撃と独英開戦は英国を遂に起つ機会も、またあくまで日本を追及する気力も失わせて、ようやく援蒋ビルマルートで瀕死の蒋政権への輸血を行っているに過ぎない。

ソ連もまた世界赤化の最初の目標として支那を共産化し、属邦化しようとするレーニン以来の伝統にしたがったスターリン首相はその実践途上に於いて、共同防共を第一目的として、新しき支那と共に進もうとする日本を発見したのである。勢い彼もまた日本の妨害者とならざるを得なくなったのである。そこでソ連は蒋介石に軍事顧問を送り、軍需品を供給し、飛行機、飛行士までくり出して援助し、また一面正勇山事件、ノモンハン事件等を続発させて、支那側に物質的、精神的両方面から援助を与えたのであったが、独ソ開戦は彼に、これ以上の助力を行うことを不可能に陥れたのである。ところが最後にわれわれの前に立ちはだかったのは何人であるか。殊にA・B・C・D包囲戦を画策し、それを率いてわが南方への経済的進出さえも阻もうとしているものは何国であろうか。これこそ米国である。平和と人道の味方であると称している米国である。

なぜ、米国は日本に対してこのような態度をとらねばならないのか、またとったのか。それにはまず米国を知らねばならない。また米国の歴史を知らねばならない。

宮慶治『アメリカの対日謀略史』大東亜社 昭和17年刊 p.2~3

兵の数では圧倒的に支那の方が多かったのだが、十分な訓練を受けておらず、武器の破壊力も乏しく両国だけの戦いであればわが国が早期に勝利していただろう。しかし、この戦いを長期化させるためにソ連やアメリカが蒋介石に支援していたのである。

「門戸開放」「機会均等」という言葉の意味

著者は様々な事例を挙げているのだが、アメリカの「門戸開放」「機会均等」というスローガンについて述べている部分を紹介したい。

アメリカは1860年代の南北戦争のために中国大陸への進出が遅れてしまったのだが、1898年の米西戦争に勝利してフィリピンを獲得し、そこを足場にして中国大陸に進出しようとしている。しかしながら、すでにイギリス、フランス、ドイツ、ロシアが相次いで租借地を設けて中国分割が進んでいた。そこでアメリカがいかにしてその目的を達しようとしたのか。著者は以下のように解説している。

だかしかし、彼らは形の上の、領土的の、利権的の争覇には出発点が立ち遅れたが、実質的にその効果を挙げることを期待したのである。これが彼らの、対支政策のお題目である『機会均等』であり『門戸開放』なのである。そしてこの『門戸開放』政策は、常に『親善』の仮面の下に強行されてきたことに注目しなければならぬ。武力ばかりが帝国主義の武器ではない。平和的、経済的の武器のあることも知らねばならない。

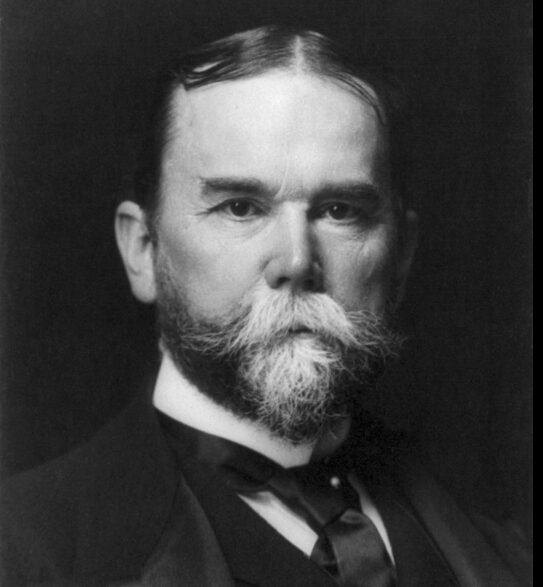

この『門戸開放』は…ワシントン大統領からの伝統であるが、特にわれらに強く映じたのは国務長官ジョン・ヘイが一八九九年(明治三十二年)に英、独、露の三国宛に送った『門戸開放』に関する通牒である。この趣旨は『支那における列国の既得の勢力範囲は認めるが、商業や投資の上では、米国は列国と対等の地位にある』という宣言であったが、さらにその翌年、さらに第二次の通牒を発して『米国は在支米国人の生命、財産及び権益を保護し、秩序を回復するために列国と協同して商業的機会均等』を互いに保たんことを主張し、同時に米国は『支那の領土的行政的保全を維持』する旨を強調したのであった。だから支那としては、その領土権に関する限りは米国から保証されたような位置に立ったのであって、大いに米国を徳としなければならない勘定になる。こうしたやり方は米国の常套のワナである事は、ハワイで、フィリピンで、パナマで、既によく知られている通りであって、民族の愛国心を利用して、これを自国の利益の手先とする。実にその功名陰険なことは日本人などの考えられない深さを備えているのである。

このジョン・ヘイの門戸開放の提唱は、列国の黙殺するところとなったが、この平和の仮面を被った『門戸開放』の主張者ヘイは、フィリピン、ハワイの併合侵略を実行した人間であることを想起しなければならない。しかも彼はこの『門戸開放』『支那領土保全』の提案が、列国から認められないとわかると同時に、四か月後にはわが台湾の対岸・福建省に米国海軍の根拠地を租借しようと企て、日清戦争の講和条約で、日本の許容がなくては、福建の割譲、租借は実現しないところから、日本の意向をただして来たのである。これが厚顔な米国の外交術の奥の手なのだ。支那の領土保全を列国に要求した発頭人が直ちに自らの提案を葬りさるようなことを臆面もなく言い出すとこは、米国民の無邪気というだけではすまされないものがあるではないか。『必要の前には、いかなる手段も正義となる』と彼らは思っているのだ。この『親善』と『侵略』の使い分けの図々しさこそ米国本来の政策であり、親善、平和、正義は、つまるところ侵略の大前提にしかすぎないことを忘れてはならない。

同上書 p.12~14

『門戸開放』とか『親善』という言葉を用いて接近し、所期の目的が達成できない場合は、武力を行使してでも実現してきた国であることを忘れてはならない。

排日運動とワシントン会議

アメリカはターゲットにした国を弱体化させるために、『危険国』と決めつけて排斥して孤立化させたり、『親善』、『平和』、『正義』などという耳あたりの良い言葉を使ってその国の軍事力を弱めようとしたりする。排日運動は決してアメリカ国民が日本人を嫌う理由が理由があって自然発生的に運動が拡大していったものではなく、アメリカ政府がマスコミ等を用いて仕掛けたものと理解すべきである。アメリカがわが国を弱体化させようと動き出したのはわが国が日露戦争に勝利した頃のことである。

一九〇六年(明治三十九年)ルーズヴェルトは上院海軍委員長ベールに『日本国民は傲慢で好戦的で、日露戦争に勝ってからつけ上がりすぎているから、米国は日本を目標として海軍を拡張し、その増長を抑えねばならぬ。』と説いているのは明らかにこの間の事情を物語っているといってよかろう。そして日本移民の渡航禁止、日本学童の排斥と、次々に米国の不当な圧迫が日本に加えられて来たことは、既に何人も知るとおりである。これらの排日的の謀略の最大なものは世界大戦後の講和会議から引き続いて行われたワシントン海軍会議及びその直後の九ヶ国条約である。この二つの収穫が今日の米国の、日本に対する露骨な敵性表示の基調となっているものである。

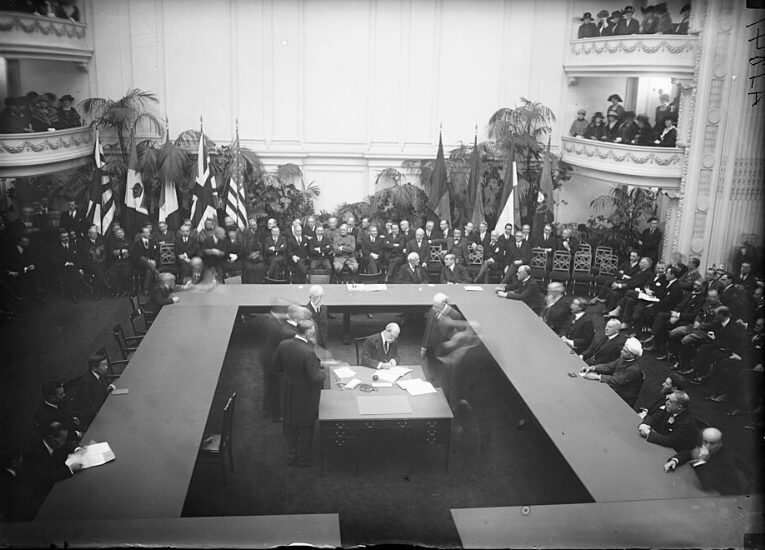

ワシントン会議は大正十年に行われたのであるが、これには二つの目的があった。一つは海軍制限問題で、一つは東亜問題である。大正五年からはじまった米国の海軍大拡張に対応して、日本は八八艦隊(戦艦八隻巡洋戦艦八隻を基幹とするもの)計画を建て、英国もまた五万トン戦艦四隻を造るというように、日英米はその全力を挙げて建艦競争を始めたのであった。東亜問題の解決を議題とするこの会議は、支那を中心として日米の利害が衝突し、ひいて生ずる虞れのある日米間の危機を打開するというのであったが、事実は日本の膨張を食い止めようとする魂胆であることはもちろんであって、今日ならば当然日本は参加しなかったであろう。では何故にその際に日本は参加したのであったろうか。一つは世界大戦後各国を風靡した理想主義的言論が国民の頭を支配し、平和を求むる気構えが濃厚であったこと、一つはシベリア出兵は二十一ヶ条問題で日本として列国の感情や疑惑の手前、これを拒絶することが出来なかったからである。

ワシントン会議の結果はどうなったか。米国の意図した通り、日本は防御的作戦にしか出ることのできない、対英米六割比率の海軍力を保有することになった。比率の上からは十対六であるから、非常な差異は認められないが、ネルソンのいわゆる『N自乗の法則』から出発したこの比率は、米国にとって大戦争だったのだ。この比率はネルソンがトラファルガーの海戦の結果から割り出した公式で、米国の十は自乗して百となり日本の六は三十六となる。つまり六十四の差をつけることになるものである。日米海戦のこの公式をあてはめると、日本海軍を全滅させた後になお六十四の平方である八という数字が米国側に残るという公算が出てくるのだ。日米開戦は日本海軍の必敗に終わる計算になっているものだ。

こうなれば戦わずして既に日本は米国に圧迫される結果となり、米国の東亜に対する発言権は非常に増大されることになる。この狙いは決して日本にとって有利なものではない事は自明の理であるのもかかわらず、日本は米国の操る『平和』と『協調』と『財政危機の救済』という美名をつらねた魔手に魅せられてしまったのであった。

同上書 p.16~18

耳あたりの良いスローガンを広めて他国の利権を奪い取る手法は今もよく行われており、情けないことにわが国の政治家は、このような謀略によく引っかかるのだが、余程思慮が足りないのか、歴史を知らなさすぎるのか、既に工作されているからなのかよくわからない。もっともらしいストーリーで世界に影響を与えるような提案があった場合に、その提案を実施した場合に国民にメリットがあるのか、どの国が得するかをよく考えてほしいものだ。

宮慶治の書籍リスト(すべてGHQ焚書)

冒頭で述べたが「国立国会図書館デジタルコレクション」に収められている宮慶治の著書は、すべてGHQによって焚書処分されている。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 |

| アメリカの対日謀略史 | 宮 慶治 | 大東亜社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1437004 | 昭和17 |

| 軍艦物語 | 宮 慶治 | 大東亜社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1720260 | 昭和17 |

| シンガポールを衝く | 宮 慶治 | 大東亜社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1095490 | 昭和17 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント