日本人はスペインがフィリピンを植民地とする以前からルソン島に居住していた

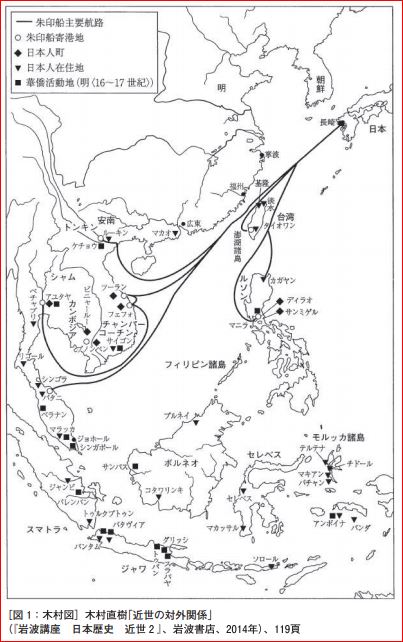

戦後の一般的な教科書では朱印船貿易は家康の平和外交の中で解説されている。

たとえば『もういちど読む 山川の日本史』ではこう解説されている。

また、海外におもむく商人達には将軍の朱印を押した渡海許可状(朱印状)をあたえて、海賊船でないことを証明した(朱印船)。島津氏らの九州の大名、長崎・京都などの豪商が朱印船で貿易をおこなったが、その輸入品は生糸・北織物・砂糖・鹿皮・鮫皮などのアジアの産物がおもで、日本からは銀・銅・鉄などを輸出した。そのため、日本人の海外発展はさかんとなり、東南アジアの各地に日本町とよばれる自治の町がつくられた。

(『もういちど読む 山川の日本史』p.159)

このような文章を普通に読むと、東南アジアとの貿易は江戸時代から本格化し、日本人が住み着いたのもその頃からだと理解してしまうところだが、実際のところ日本人は、かなり古くから東南アジアの各地に住み着いていたのである。

前回の記事で「倭寇」の勢力の主たる活動目的は商業活動にあり、海賊行為が目的ではなかったことを書いたが、その理由の一つとして、豊臣秀吉が文禄元年(1592年)、最初に発行した朱印状にルソン(フィリピン)、マカオ(明)、安南(ベトナム)、トンキン(ベトナム)、チャンパ(ベトナム)、カンボジア、リゴル(タイ)、パタニ(マレー半島)の諸国と交易することが明記されている。

普通に考えて、このような遠方諸国といきなり交易が始まることはありえないことである。戦後発刊された通史などでは何も記されていないのだが、古い本を調べると、かなり昔から東南アジア諸国との交易が行われていたことが記されている。

フィリピンは1565年にスペインがセブ島を領有したのを皮切りに、徐々に植民地の範囲を広げて、1571年にはマニラ市を首府とし、フィリピン諸島の大部分が征服されてスペインの領土となったことが知られている。しかしながら、スペイン人より先に日本人が交易のためにルソン島に居住していたことがわかっているのだ。

たとえば、昭和十八年に文部省が高等文官試験(現在の国家公務員第Ⅰ種試験)用の教科書として発行した『国史概説 下』にはこう記されている。原文では皇紀が用いられているが、西暦に読み替えて紹介する。

呂宋(ルソン)はフィリピン群島の一であって、夙に我が国民の貿易のためにこの方面に来航するもの少なくなく、元亀元年(1570年)イスパニア(スペインのこと)の船隊が始めてマニラに到達した時には、既に同地に二十人の邦人が居住していた。しかしイスパニアは恣にこの地を占領し、マニラに政庁を開き総督を駐箚せしめて植民地の経営に着手した。

(『国史概説 下』p.30)

マニラに居住していた日本人は東南アジアの各地と交易していたメンバーと繋がっており、彼らにとってスペインがフィリピンを侵略し植民地としたことは、これまで彼らが開拓してきた商圏がスペイン人に脅かされることを意味することになる。

本能寺の変のあった年に、フィリピンで日本人はスペイン人と戦った

台湾に拠点を置いていた日本人の船団は、フィリピンを侵略するスペイン人と戦いを挑んでいる。

GHQにより焚書処分された奈良静馬の著作にはこう解説されている。 (以下、引用に際し地名はカタカナで表記)

1580年及び1581年、わが海の勇士たちはルソン島のカガヤン地方に上陸し、島人と戦って大勝利した。が後に大砲を持たぬ日本人の船は、スペイン人の為に砲撃されて遂に撃沈せしめらるるに至った。しかし、ただおめおめ負けてはおらず、スペイン船に飛び乗ってスペイン人と大格闘をし、日本人の勇名を彼の地にとどろかしたのである。

(『西班牙(スペイン)古文書を通じて見たる日本と比律賓(フィリピン)』p.10昭和17年刊)

そして1582年には日本人が、スペイン軍の6隻からなる艦隊に激烈な戦いを挑んでいる。ちなみにこの年は、わが国で本能寺の変が起きた年である。

戦闘に加わったジュアン・パプチスタ・ローマンがメキシコのスペイン太守に送った手紙を見ると、如何にこの戦闘が激烈であったかが想像される。曰く「甲冑を以て身を固め、槍を携えた日本人二百人は旗艦に飛び込んできた。60人は銃を持ち、わが兵目がけて発砲した。そして遂に大檣(たいしょう:メーンマスト)にまで攻め寄せて船の大半を占領した。この時わが軍も運命の危急に瀕せるを知り、一歩も退くべからずと踏みこたえ、遂に敵をしてその船に退かしめ……この瞬間わが旗艦サント・ジュセブは日本船に迫り、大砲及び船の威力を以て遂に日本人を屈服せしむる事が出来た。敵は僅かに18人を残すに至る迄闘ったが、その18人も遂に自殺し、日本軍は全滅してしまった。この戦闘においてわがスペイン軍にも使者を出した。その中に隊長ペドロ・ルカスも加わっている。…」

(同上書 p.11)

ジュアン・パプチスタ・ローマンのメキシコがスペイン太守に送った書状で「日本軍」と書いているのは、貿易に携わる武装した日本人であり、もちろん軍隊ではない。「倭寇」と呼ばれていた人々も同様に武装していたことは確実だが、彼らはスペインの艦隊と戦って敗れはしたが善戦したことは重要である。

太守のペナロサが同年にスペイン王フィリップ二世宛に送った書状には、その後、旗艦サント・ジュゼブは18隻の日本船の攻撃を受けたと書いている。ペナロサは、現地人とは違い日本人はとても勇敢であり戦闘に巧みな人種であり、しかも鉄砲や槍を持ち甲冑をつけているため、余程の武力を持たないと日本人をとても征服できないことを訴え、出来るだけ多くの兵員を送ることを本国に要請したのだが、充分な増員は叶わなかったという。

その後のスペイン人による日本対策

しかしながら、1586年にスペインは、日本を攻める前にまずシナを征服することを決議している。その際に勇敢な傭兵が必要になるので、多数の日本人を集めて傭兵にしようと考えたのである。

マニラ在住のスペイン官吏は、1586年7月26日、シナ討伐に関する会議を開き、武力を以てこれを征服しようと決議した。決議の結果をフィリップ二世に報告してその裁可を乞うとともに、シナ討伐用の兵員一万乃至一万二千人を派遣せられたしと願い出た。実は彼らはシナに侵入するのに一万程度の兵で充分であるとは思わなかった。

しかしながら、交通機関の発達しない当時に於て、それ以上の兵隊を本国から派遣して貰うことは不可能であることをしっていたから、敢えてそれ以上の兵員を要求しなかったのであるが、その代りに彼らは考えた。それは彼らが夙にその武勇を実際に見て畏敬している日本人を傭兵として用いるということである。すなわち六千名の日本人のほかにフィリピンのヴィサヤ族をさらに六千人雇おうというのである。

(同上書 p.17~18)

国王の命令書をもとにイエズス会の協力を得て日本人兵士を集め、まずマカオから攻める予定であったのだが、既にポルトガルの領地となっているマカオをスペインが奪い取り、シナ攻略の足場にするという計画にそもそも無理があり、この計画は実現されずに終わっている。

一方、同年にはフィリピンの政府参議会で、日本人に関する別の決議がなされている。

太守以下主だった官民が日本人の脅威を議し、彼らを防ぐためにカガヤン地方かイロコス地方に堡塁を築造することを決議し、また日本船を駆逐するため、数隻の沿岸警戒用の船を造る計画を立てた。…参議会は日本人の活動を王に報告して「日本人は毎年のように来寇して島人を降し、在フィリピンのスペイン人の為にシナから食糧、雑貨を積んでくるシナ輸送船を襲うて、多大の損害を与える。これによって、商業の疎外さるること一通りではない。単にマニラに来る船を襲うばかりではなく、マニラから帰る船にさえ危害を加えるので、シナ人は普通の航路によらず、日本船の知らぬ航路を通らねばならぬようになった。」と訴えている。

(同上書 p.20~21)

マニラ港を出入りする輸送船が日本船に襲われたというのだが、襲った側の日本人からすれば、新参者のスペインにフィリピンの商圏が奪われ、多くの仲間の命が奪われたことの報復との思いがあったことだろう。

朱印船貿易開始後、秀吉がフィリピン総督に送った降伏勧告状

文禄元年(1592年)に豊臣秀吉が、長崎・京都・堺の商人にはじめて発行した朱印状には、商売の為に寄港する先にルソン(呂宋)が明記されている。そしてその朱印状を携えてルソンに向かった貿易商人原田孫七郎には、スペインのフィリピン総督に宛てた秀吉の書状が手渡されていた。その書状の内容は戦後の歴史叙述の中ではほとんど紹介されることがないのだが、驚くべき内容が書かれていた。

秀吉が出した書状は、前掲書に全文の邦訳が出ているが、最後にこう締めくくっている。

…来春九州肥前に営すべく、時日を移さず、降幡を偃(ふ)せて来服すべし。もし匍匐膝行(ほふくしっこう)遅延するにおいては、速やかに征伐を加うべきや、必せり。悔ゆるなかれ、…

(奈良静馬『西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓』p.42昭和17年刊)

意訳すれば、「降伏して朝貢せよ。ぐずぐずしていたら必ず征伐する。後悔するな。」というところだが、わかりやすく言えば秀吉はスペインのフィリピン総督宛に降伏勧告状を出したのである。

フィリピン総督であるダスマリナスは、わずか400名の兵士では日本軍と戦う自信がなかったために日本の使節を歓待し、日本の実情を探らせるために返書を持たせて使者を送るしかなかったのである。

その後ダスマリナスは、日本人のフィリピンへの侵入を非常に警戒して、食糧・武器の備蓄やマニラ在住日本人の隔離や、城砦・堡塁の建設など14項目もの対策を立案している。

たとえば、6番目の対策は「マニラ在住の多数日本人はフィリピンにとって脅威なり。この脅威より免れるべく、これら日本人よりすべての武器を奪いたるうえ、市外特定の場所に移転せしめること。」とある。前掲書に全対策の内容が出ているが、これらを読むと如何にスペイン人が日本人を怖れていたかが誰でも分かる。

秀吉のスペインに対する書簡は全部で3通あり、いずれもスペインを恫喝する内容なのだが、その内容については私の別のブログや著書に記しているので参考にされたい。

当時のスペインやポルトガルとの外交文書をまとめた本が『異国叢書. 〔第11〕』にある。この中に秀吉の文書や九州の諸大名の文書やその返事など訳文が収録されているのだが、このブログの『デジタル図書館』→『国立国会図書館デジタルコレクション』→『異国叢書』で誰でも読むことが出来る。

例えば秀吉の三度目の降伏勧告書は次のURLにある。

当時のわが国は世界有数の鉄砲輸出国であり、世界最大の鉄砲保有国であった

秀吉が最初の降伏勧告状を出す3年前の出来事だが、秀吉の恫喝をスペイン人が恐懼した背景が良く理解できる事件が起きているのでここで紹介しておきたい。

1589年にフィリピンのカガヤン地方セゴビアで、多くのスペイン人が島人に殺される暴動が発生し、同地駐在のスペイン人は援軍の派遣を要請したのだが、鎮圧するための兵士だけでなく武器も不足していたのである。彼らは如何にして武器を手にしたのか。奈良氏の前掲書にこう記されている。

あたかも、カガヤンにおける島人の暴動中、一隻の日本船がマニラ港に入った。この船には軍需品及び武器を満載し、銃五百挺以上、刀同じく五百振以上及び戦闘用斧等があったために、スペイン官憲ではてっきり暴動島人と関係あるものとにらみ、入港後直ちにすべての積載貨物を差し押さえ、船員は残らず監禁の上、よくよく調査した結果、島人の反乱とは何ら関係なく、タイ国に武器を運ぶ途中、寄港したものと分かったので、船員はすべて釈放したが、積載貨物はタイ国へ持っていかないで、マニラのスペイン政府に売るという条件付きであった。そこで条件通り積載貨物はすべてスペイン方に買い取られたが、これで武器が大変増強されたと言って、太守は喜びのあまり本国王に報告した。

(同上書 p.34~35)

この文章から、日本の武器が東南アジア諸国に大量に売られていたことや、フィリピンにおけるスペインの軍事力がそれほどの規模ではなかったことがわかる。当時においてはフィリピン防衛のための武器や兵士は、それまではスペイン本国かメキシコから調達するしかなく、到着まで相当期間待たねばならなかったのだ。これでは長期間戦うことは不可能である。

元和七年(1621)にシャム(タイ国)の山田長政は、日本人傭兵部隊を率いてスペイン艦隊の二度にわたるアユタヤ侵攻を退けその功績で国王の信任を得ているが、先程の奈良氏の著書にもあるように、タイ国は早くから日本の武器を輸入していたのである。当時は、山田長政のような傭兵あがりの人物でも、日本の武器が大量にあり、軍を統率できる力があれば、スペイン艦隊による攻撃を打ち破ることが可能であったことを知るべきである。

「大航海時代」と呼ばれる時代は、鉄砲という武器を持たない国がほとんどであった。だからスペインやポルトガルなどの西洋諸国は、鉄砲という武器を持つことで、わずかな兵力で非ヨーロッパの国々を次々と侵略できたのである。しかしながら、わが国は1543年に鉄砲が伝来した翌年には鉄砲の大量生産に成功しており、やがて多くの戦国大名が大量の鉄砲を保有するようになった。ノエル・ペリンの『鉄砲を捨てた日本人』によると、「二百年ぐらい日本は世界有数の鉄砲輸出国であり、日本製の武器は東南アジア一帯で使われ(p.39)」ていて、「16世紀末の日本は間違いなく世界最大の鉄砲保有国であった(p.63~64)」とある。スペインやポルトガルがわが国を侵略できなかったのは、武力に関してはわが国の方が優位にあったことが最大の理由である 。

秀吉は決してフィリピン総督を言葉だけで威嚇したのではなかった。秀吉の三回目の降伏勧告状に「多数の武将は行きてマニラを占領するの許可を与えんことを予に請いたり」とあり、多くの武将からマニラ占領を求められていたことが記されている。おそらく貿易商人原田孫七郎らからの情報で、フィリピンにおけるスペイン人の防衛力が貧弱であることがわかっていたのであろう。もし秀吉が朝鮮出兵の兵の一部を差向けたならば、フィリピンからスペイン人を追い払うことぐらいのことは簡単にできたと考えられるのだ。

【ご参考】奈良静馬の『西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓』は最近復刻本が出版されています。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント