将軍足利義満の対明媚態外交

前回の記事で、1392年に足利義満の斡旋で南北朝が統一され、義満は明からの要請により倭寇を取締り、1404年から勘合貿易が開始され、それ以降「前期倭寇」が次第に減少していることを書いた。

ところで義満は、どのようなスタンスで明との交易を行ったのだろうか。

GHQの焚書処分を受けた高須芳次郎 著『海の二千六百年史』には、次のように解説されている。(原文は和暦のみで記されているが、西暦を補記した。以下も同様。)

彼(義満)は、南北朝分立以来、騒乱が久しきにわたり、財政上、少なからぬ苦心をした。そこで、この方面の欠乏を明国との通商によって補おうと考え、最初、強硬な態度で明国に臨んだ方針を急変し、今度は新たに実利主義の外交によって、ひたすら明国の歓心を得ようとするに至ったのである。

…中略…

明使は、応永九年(1402年)、九州に着き、八月、兵庫に赴いたので、義満はこれを京に迎え、十分の厚遇を与えた。この折、義満に送られた明の外交文書は、頗る思い上がったもので、義満に向かって「臣礼を執れ」と命じている。これについて、義満は、どう思ったか、何ら反駁することなく、黙して、この非礼の辞に甘んじた形だった。そこに義満の拭いえない失態がある。

のみならず、彼の実利主義外交は、この後、一層、低調となり、応永十年(1403年)僧圭密(けいみつ)を明に派遣した折には「日本国王臣源」といい、まるで明の属国となったかのような態度を示した。かつ生馬二十匹・瑪瑙(めのお)大小三十二塊、太刀一百挺その他を贈り、頻りに明王に媚びた。

(高須芳次郎 著『海の二千六百年史』p.65~67)

この本では足利義満の外交を「媚態外交」と記しているが、最近復刊された文部省編纂の『国史概説 上』(昭和十八年刊)においても概ね同様である。

(1401年)使節が明使を伴のうて帰朝せる際携えたる明の恵帝の国書は無礼なものであったが、義満はこれを受理し、且つ朝廷にはこれを奏上しなかった。而してその後も勅裁を得ずして恣(ほしいまま)に使節を交換すること数回に及び、ただ貿易の利を収めるに汲々として大義を顧みず、その後代々の将軍も義満に倣って対明外交を行った。更に幕府は盛んに明の貨幣を輸入して国内に通用せしめ、国家的自覚の欠如を暴露した。

(『国史概説 上』p.322~323)

義満は公船と私船との区別を明らかにするために、遣明貿易船には明より公布された勘合符を携帯させていた。これを勘合船とよび、室町幕府が明との間で勘合符を用いて行った貿易を勘合貿易とよんだ。

この貿易でわが国から輸出されたのは、硫黄・銅などの鉱物、刀剣・槍などの武器、扇子・屏風・蒔絵などの調度品で、輸入されたのは明銭(永楽通宝)、生糸、絹織物、書画骨董などであった。

将軍義満は明から倭寇の鎮圧を命じられていたのだが、その実行は決して容易なことではなく、その後倭寇が減少していったのは決して幕府の力で鎮圧したものではなかったのである 。

李氏朝鮮が倭寇の根拠地として対馬を襲撃した応永の外寇とその後

高須芳次郎の前掲書にはこう解説されている。

倭寇は、その去来、常なきのみならず、兵備のあるところでは通商し、兵備のないところでは侵略を事とするのが常用手段でどうにもならない。殊に、足利義満の没後になると、倭寇は、一層、勢いを増し、加うるに義持は、義満の如き功利本位の外交をやめてしまったので、倭寇を取締ることの上にも、義満の如き行き方をせず、殆んど放任した。ここに至って、朝鮮国王も、意を決し、その倭寇の根拠地と見なす対馬を攻め、更に壱岐にも及ぼうという決心をなすに至ったのである。これが応永の外寇として、わが史上に伝えられるもので、文永・弘安の役以後における注目すべき外難と言われている。

(高須芳次郎 著『海の二千六百年史』p.72)

応永の外寇は応永二十六年(1419年)に起きているが、朝鮮軍は二百二十七隻の船に一万七千二百八十五人の兵士を率いて六月二十日対馬の尾崎浦に到着している。『朝鮮王朝実録』によると、船百二十九隻を奪い、家千九百三十九戸を燃やし、この前後に百十四人を斬首、二十一人を捕虜とし、倭冦に捕らわれていた明国人男女百三十一人を救出したという。さらに六月二十九日には六十八戸と十五隻を燃やし、九人を斬り、朝鮮人八人と明国人男女十五人を救出したが、糠岳で対馬兵との決戦となり、この日は百数十人が戦死あるいは崖に追い詰められて墜落死したという 。

当初朝鮮軍は、対馬に長期間留まる計画であったようだが、本国から「七月は暴風が多いため、長期的に留まることを避けよ」との命令が届き、七月三日に撤退していった。対馬兵は六百人程度の少数ではあったが、地の利を生かして大軍相手に良く戦ったといえる。

この戦いの後、李氏朝鮮は対馬において平和工作を行う動きが出て来た。嘉吉三年(1443年)に朝鮮国王は、対馬の宗貞盛に対し和睦の議を提示し、貞盛はそれに応じて倭寇で朝鮮沿岸を荒らしまわった者十三人を送り和議が成立して、宗氏と朝鮮との交易が開始されることとなる。同上書にはこう解説されている。

朝鮮は貿易勘合章を宗氏に贈って、毎年の貿易船数を取り定め、なお、渡鮮するものについては、宗氏の文札を受けて証左とすべきことを固く約束した。

これによって、宗貞盛は、爾後、年々五十隻の船を送って、米・豆二千石を得ることになった。すなわち宗氏の朝鮮における貿易の上に一個の新しい時期を隠したもので、ある程度の独占権を得たと言える。しかし、室町将軍の使人、管領武衛(斯波氏)の使人及び大内・菊池など在来、久しく朝鮮と交って、特殊の関係を有するものについては、交通貿易上、除外例を設けたのは、いうまでもない。

(同上書 p.74)

文安元年(1444年)には、宗氏の使送船のうち上京が許されるのは五十隻のうち三十隻で、残りの船は三浦(サンポ:現在の熊川、釜山、蔚山)に留まり、貿易に従事することが定められ、そこに日本人の居留地ができたのである。同上書によると、文明十二年(1480年)の記録では、三浦における日本人は四百十戸、男女二千百七十六人であったという 。

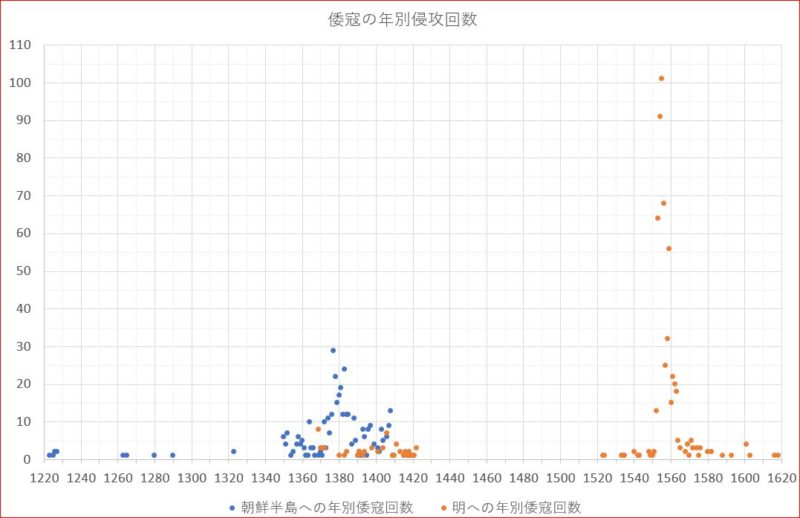

かくして日本と朝鮮の関係が円満になって行ったのだが、冒頭で示したグラフには出ていないもののその後も「倭寇」の被害が続いていたようなのである。前回記事でも紹介したように『世宗実録(世宗二十八(1446年)十月壬戌条)』には「倭人は1、2割(または1、2件)に過ぎず、本国(朝鮮)の民が、仮に倭服を着して党を成し乱を作す」と記されている。要するに朝鮮人のなかに「倭寇」を偽装して沿岸住民を収奪したケースが大半だったというわけだ。

朝鮮からは倭寇の取締を再三にわたり宗氏に要請したのだが、倭寇の勢いが弱まらなかったため朝鮮側は態度を硬化し、貿易制限と日本人の追放を要求するなどして日鮮貿易は衰退していったのである。

義満の対明媚態外交を変えた足利義持とその後の対明貿易

一方室町幕府では、応永元年(1394年)に義満のあとを継いだ第四代将軍足利義持は、明に対する態度を急変させ、明との貿易を継続する意思を持たなかった。明は何度も使いを送り、義満と同様に貿易することを要請したが受け入れることはなく、たまたま応永二十六年(1419年)に応永の外寇があったこともあり一層明に対して不快の考えを抱き、かつ何度も明が頻りに威嚇的な態度をとったことから国交断絶のような状態になったという。

第六代将軍足利義教(義持の弟)の時代、永享四年(1432年)に日明の貿易が復活したが、嘉吉元年に義教は暗殺され(嘉吉の乱)、その後しばらく将軍の遣明船は途絶えたという。そして第八代将軍足利義政が宝徳三年(1451年)に復活させたが、義政は奢侈な生活をしたために幕府は財政難に悩み、資金援助に協力した大内氏や細川氏も貿易船を出すことが許されるようになったという。その当時の海賊衆の瀬戸内海における勢力はこの二氏が代表的勢力であったが、彼らが対明貿易に参加したのは、その利益が莫大であったからだ。

ではどの程度の利益があったのか。高須芳次郎氏はこう解説している。

当時、明貿易の利益は莫大だといわれ、唐糸一斤*日本相場は五貫文*、中国における銅一駄*相場は十貫目だったが、銅一駄を以て、明では、糸五十斤に替えることが出来たという風で、まず二十五倍の利を納める可能性があった。その他の貿易品でも、三倍乃至五倍の利を得る事は困難でなく、しかも船一隻の往復費用は、一千五百貫を出なかったから、巨利の獲得は当然である。したがって、ここに最も力を注いだ大内氏の富が大きいのも、成程とうなづかれる。

*一斤:600g 貫:1000文=3.75kg 駄:馬一頭に負わせる荷物量。約135kg

(同上書 p.86)

当時の船の積載量は大きいもので二千五百石、小さいもので五百石と言われている。千石船なら約百五十トンの荷物が詰めたと言われているが、仮に日本の港で銅を百駄(約13.5t)だけ船に積み、明との交易で唐糸五千斤と交換し、日本に戻って唐糸を売却すると二万五千貫にもなった。室町幕府に数千貫文の抽文銭を支払い、船の往復費用や国内販売の費用などを考慮してもボロ儲けであった。

貿易の利権をめぐる争いと後期倭寇の発生の原因

日明貿易の利権を巡り大内氏と細川氏との争いが何度か起っているのだが、大内義興が交易利権を独占したことに腹を立て、大永三年(1523年)に細川高国は無効となった勘合符を持たせて遣明船を派遣し、明に賄賂をおくって細川方の船を入港検査させた。これに激怒した大内方は細川の船を焼き払い、さらに明の役人を殺害するに至る。(寧波[ニンポー]の乱)

これ以降十三年間遣明船による貿易は行われなくなったのだが、天文五年(1536年)に、義興の子・大内義隆が日明貿易を再開させている。

しかしながら、天文二十年(1551年) に大内義隆が家臣の陶晴賢による謀反により自害させられ、跡を継いだ大内義長は、弘治二年(1556年)と翌年に兄・大友義鎮とともに貿易再開を求める使者を派遣したのだが、明側は義長を簒奪者と看做してこれを拒絶した。また弘治三年(1557年)に義長が毛利元就に討たれて大内氏が名実ともに滅び、それにより公貿易再開の見込みが絶たれてしまった。

もう一度冒頭のグラフを確認願いたいのだが、後期倭寇が発生したのは寧波の乱以降であり、大内義隆が自害させられた後に件数が急増しているのである。

日明貿易は日本側も潤ったが、明の商人も同様に巨利を得ていた。公貿易が出来なくなったことで、こんなに儲かる取引をやめるわけにはいかなかったのである。

東アジアではこの時期以降は私貿易・密貿易が中心となっていくのだが、後期倭寇の実態がどのようなものであったかについては次回に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント