「前期倭寇」が頻繁に起きた頃、わが国はどのような情勢にあったか

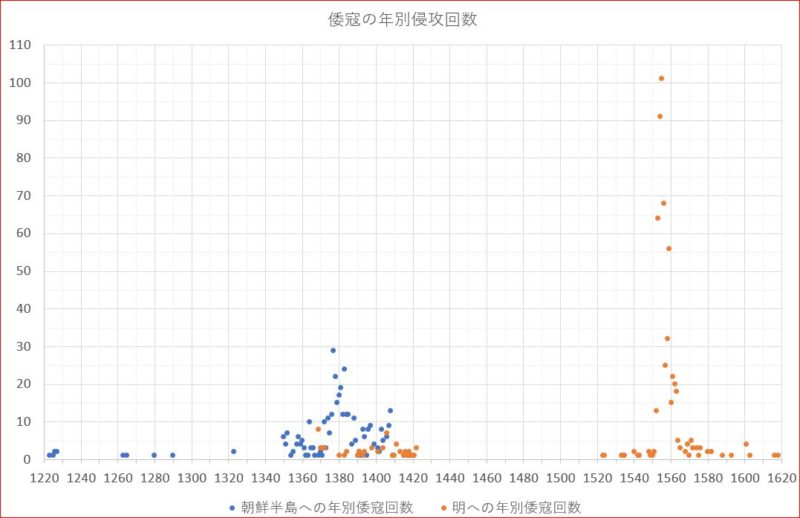

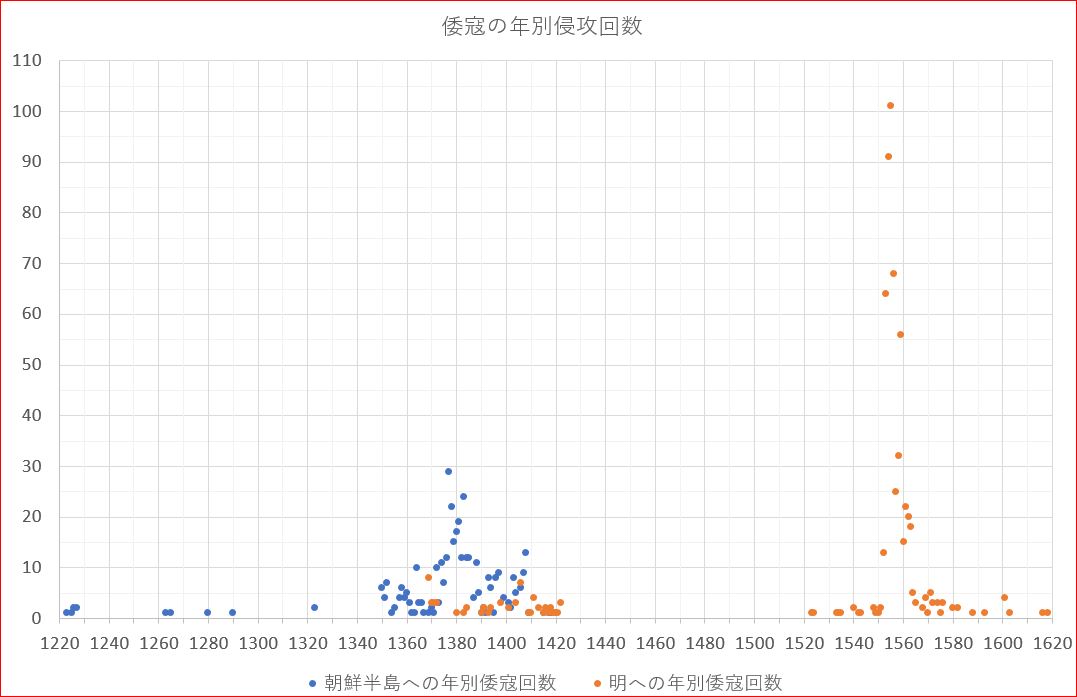

田中健夫著『倭寇と勘合貿易』および『倭寇』に、年別の倭寇の回数が出ている。倭寇が特に多かった時期は1350~1408年と1552~1564年の2回で、前者を「前期倭寇」とよび、主に朝鮮半島沿岸地域で起こっている。また後者は「後期倭寇」とよび、ほぼすべてが中国沿岸地方で起っているという特徴がある。

上の画像は田中健夫著『倭寇と勘合貿易』『倭寇』所収のデータをグラフにしてまとめたものだが、青い点は朝鮮半島沿岸における倭寇回数で、黄色い点は中国沿岸地方における倭寇回数を表している。

「前期倭寇」が頻発していた時期の大部分は、わが国の「南北朝時代」にあたっているのだが、この前後のわが国と周辺諸国の歴史を簡単にまとめておこう。中国大陸、朝鮮半島の歴史と比較しやすいように、暦はすべて西暦を用いることととする。

最初にわが国の歴史についてだが、後醍醐天皇の建武の新政の崩壊を受けて足利尊氏が京都(北朝)で持明院統の光明天皇を擁立し、それに対抗して大覚寺統の後醍醐天皇が吉野行宮(南朝)に遷ったのが1337年でそれから1392年まで南北朝時代が続いている。

北朝方は南朝勢力を打ち破っていき、また後醍醐天皇が1339年に崩御されたことで圧倒的優位に立つのだが、その後足利尊氏が政務を任せていた弟の足利直義と足利家の執事である高師直との対立が表面化して、観応年間には観応の擾乱(かんのうのじょうらん:1349~1352年)とよばれる幕府の内紛が起こっている。

政争に敗れた直義は南朝に帰順したことから南朝勢力が息を吹き返し、特に九州では1359年の筑後川の戦いで南朝方が北朝方を打ち破って、それ以降10年ほど九州は南朝の支配下となっている。

後醍醐天皇の皇子で南朝の征西大将軍であった懐良(かねよし)親王は、『明史』には「日本国王」と記載され、明朝から倭寇の取り締まりを命じられたのだが、親王はその命令に従わなかったことが記されている。

その後室町幕府は1372年6月に九州に攻勢をかけて大宰府を奪回し、それ以降は、将軍足利義満は中央集権化を強めていき南朝勢力は衰微していく。また1383年には懐良親王、北畠顕能、1385年には宗良親王といった南朝の中枢人材が相次いで世を去り、1392年には楠木氏の本拠地である千早城を失い、南朝は北朝に抵抗する術をほとんど失ってしまう。

このような情勢下で、1392年に足利義満の斡旋で南北朝が統一され、義満は明からの要請により倭寇を取締り、倭寇鎮圧によって義満は明朝より新たに「日本国王」として冊封されて、1404年から勘合貿易が行われようになる。

冒頭に紹介した倭寇のグラフで確認すると、観応の擾乱以降から倭寇が頻発するようになり、大宰府を北朝に奪われ、南朝勢力が衰微した後に件数が激増し、南朝の中心人物が相次いで亡くなったのちに急減し、明との貿易が開始された後は、わずかしか発生していないのである。

少し補足しておくと、日本と周辺諸国との公式な交流は、894年に遣唐使が停止され926年に渤海が滅んで遣渤海使が廃止されて以降国交は公式には途絶しており、足利義満の時代に日明貿易が開かれる以前の経済交流は私貿易が中心であった。公式な経済交流が途絶えていた長い歴史の中で例外的に公式な交流の記録が残されているのが、『明史』に登場している前述の懐良親王なのである。

同じ時期に周辺諸国はどのような情勢であったのか

次に中国大陸はどのような状況であったのだろうか。

二度の元寇に失敗したフビライの死後、1294年に孫のテムルが継いだのだが、テムルは皇子を残さずに1307年に没してしまった。その後の後継者争いで政局が混乱し、さらにペストが流行したために国内は急速に荒廃した。

1348年以降全国各地で次々と反乱が起き、1351年に白蓮教徒が紅巾の乱を起こすと反乱は一気に広がり、朱元璋(太祖・洪武帝)は南京を根拠に長江流域の統一に成功し、1368年に明を建国した。洪武帝は北伐を開始して元を北に追いやり、万里の長城以南の中国を統一した。1398年に洪武帝が崩じると孫の建文帝が即位したが、1402年に洪武帝の四男燕王が帝位を簒奪し自ら皇帝に即位している(永楽帝)。

最後に朝鮮半島はどのような情勢にあったのだろうか。

高麗は元が興るとまもなくその侵入を受けて元の属国となったが、二度にわたる元寇において、元より兵站の補給と軍艦の製造および兵の派遣を命じられで国力は疲弊した。その後、元は政局混乱やペスト流行などで混乱し、14世紀に大陸で紅巾族の乱が起こると元の征東行省による支配も形骸化し、 1356年に恭愍王(きょうびんおう)は元と断交し、双城総管府など北辺を奪還して蒙古侵入以前の高麗の領域を回復した 。

1368年に明が中国におこり、元を北に追いやると、1370年に高麗は明へ朝貢して冊封を受けたが、その頃高麗は紅巾賊の侵入や倭寇に悩まされており、その戦いで功績を上げて台頭していた李成桂が1388年にクーデターを起こして政権を掌握。1392年に自ら国王に即位し、李氏朝鮮が成立し、1401年に正式に朝鮮国王として冊封を受けている。

1419年に李氏朝鮮は倭寇征伐を名目にした対馬攻撃を実施(応永の外寇)が、宗貞茂の抵抗により朝鮮軍は逃走した。

まとめると、前期倭寇が頻発していた時期は、わが国ばかりではなく中国・朝鮮半島においても内乱が激しかった時期に当たっており、明の永楽帝が即位して、日明貿易が開始されたころに倭寇が激減しているのである。

『明史』日本伝に描かれた、南朝の懐良親王

前回記事で引用したが、『明史』には明の初代皇帝・洪武帝が1369年に日本に使者として楊載らを遣わした記述がある。その当時の九州は南朝の支配下にあり、明の国書は懐良親王に届けられたのだが、国書の内容は威圧的なものであり、倭寇を放置するなら明軍を派遣して日本を征伐するというものであった。これに対し懐良親王は、国書を届けた使節団17名のうち5名を殺害し、楊載ら2名を3か月勾留したという。

その後も倭寇が収まらなかったので、明は翌年に再び使者として趙秩(ちょうてつ)を送っている。使者が届けた明の国書には日本が臣下として服従しないことを責める言葉が書かれていたとあるが、懐良親王が趙秩に反論する場面から『明史』を引用する。文中の「良懐」は懐良親王を指している。

「我が国は、扶桑の茂る東海のかなたに位置してはおりますが、今日まで中国を敬慕し続けてまいりました。ただ蒙古は、我が国と同じく中国にとっては夷(えびす)であるのに、わが国を臣下として従属させようとしたのです。我が先王はそれを拒否しました。元はやむなくその臣趙(良弼)なる者をよこし、調子の良い言葉をつらねてたぶらかそうとしたのです。そして、趙がそれを言い終わらぬうちに、元の十万の水軍がわが国の海岸に軍船を並べていたのです。…いまあらたに明国の天子が中国において皇帝となられました。…こんどもうまい言葉を並べておいて、わが国を襲おうという魂胆とお見受けします。」

良懐は左右の者に目くばせをして趙秩を斬ろうとした。

「わが大明帝国の天子は申請にして文武に秀で、蒙古の比ではない。わしも蒙古の使者の子孫などではない。斬れるものなら斬ってみよ」

良懐は気がそがれ、高堂から下りて趙秩を招き入れ、きわめて鄭重に彼を遇した。良懐は仏僧祖来を明に遣わし、上表文を奉らせ、明に対して臣と称し、馬や地方の物産を献上し、さらに明州・台州二郡から連れ去られた七十余人の民を送還させた。

(講談社学術文庫『倭国伝』p.395~396)

『明史』にはこのように書かれているのだが、懐良親王は熊野水軍、瀬戸内海の河野、忽那(くつな)氏らの水軍や九州における中小豪族の支援を受けており、彼等の一部は倭寇に関与していたと考えられている。親王が、1369年の明の使節団の5名を殺害した理由の一つは、明からの倭寇鎮圧命令を受け入れるわけにはいかない事情があったのではないだろうか。

ところが『明史』には、翌年に明が送り込んだ趙秩の申し出を懐良親王が受け入れて、倭寇による七十余人の捕虜を送還したとあり、親王は180度方針を変えてしまったことが記されている。この点については諸説があるようで、明史の記述をそのまま支持する説もあれば、明の趙秩が貢物・国書を偽作したという説もある。どちらが正しいかは読者の判断にお任せするが、いずれにせよ趙秩の報告を受けて明は懐良親王を「良懐」の名で「日本国王」とし冊封国 (さくほうこく:従属国) とした。しかしながら、その後九州における南朝の勢力は後退してしまい、1372年に冊封のため博多に到着した明の使者は、すでに九州を平定していた北朝勢力に捕らえられ、懐良親王に冊封国となったことの伝達はなされなかったという。

倭寇はどのような勢力が中心であったのか

日本側で具体的な記録が残されていないようだが、元寇の際に元・高麗軍によって家族を虐殺されたり奴隷にされた対馬・壱岐・肥前の人々を中心とする松浦党が関与していたことは確実だろう。

『高麗史』の鄭地列伝に次のような記録がある。(1388年)

…近ごろ、中国は征倭を声言す。若し我が境に並(あつま)り、戦艦を分泊すれば、則ちただ支待すること艱しと為すのみに非ず、亦た我が虚実を覘(うかが)うを恐る。倭は国を挙げて盗を為すに非ず。其の叛民は、対馬・一岐(壱岐)の諸島に拠り…。若し…先に、諸島を攻め、その巣窟を覆し、また日本に移書して尽く漏賊を刷(はら)い、之をして帰順せしむれば、即ち倭患は以て永く除かるべし。中国の兵も亦た由りて至ることなし。…

(岩波文庫『高麗史日本伝(下)』p.111)

中国の「征倭」の申し出を受け入れると高麗に中国の戦艦が駐留しその負担が大変になる。日本は国を挙げて盗みを働いているのではないので、倭寇の拠点を叩いて帰順させればその原因を断つことが出来ると書いているのだが、倭寇の巣窟が壱岐・対馬にあると明言していることは注目して良い。

そして1389年には高麗は戦艦百艘で倭寇の拠点であった対馬を攻撃している。

…倭船三百艘、及び傍岸の盧舎を焼きて殆ど尽く。元帥の金宗衍・崔七夕・朴子安等継ぎて至り、本国の被虜男女百余人を捜して以て還る。…

(同上書 p.157)

倭寇には、松浦党だけではなく他の南朝方の武士も参加していたと考えられている。北朝と戦う兵力を維持するためにかなりの資金が必要であったはずなのだが、九州の住民からの徴税だけでは不十分であったろう。室町幕府(北朝)が大宰府を奪回した1372年以降一段と倭寇の回数が増加しているのは、南朝の資金繰りが厳しくなったからではないだろうか。

また日本人だけで襲撃していたのではなく、中国人も朝鮮人もかなり倭寇に参加していたことが記録に残されている。

例えば『明史』には、

明が興り、太祖高皇帝(朱元璋)が即位し、方国珍・張士誠らがあい継いで誅せられると、地方の有力者で明に服さぬ者たちが日本に亡命し、日本の島民を寄せ集めて、しばしば山東の海岸地帯の州県に侵入した。

(講談社学術文庫『倭国伝』p.394)

明が建国されたのは1368年だが、その頃から倭寇が急増しているのは、おそらくこの理由によるのではないだろうか。

Wikipediaに朝鮮王朝実録の『世宗実録(世宗二十八(1446年)十月壬戌条)』の翻訳文が出ている。

「倭人は1、2割(または1、2件)に過ぎず、本国(朝鮮)の民が、仮に倭服を着して党を成し乱を作す」とあり、前期倭寇もある時期からは、高麗人または朝鮮人が主体となっていたことが窺い知れる。

このように、国の混乱に乗じて「倭寇」を偽装して沿岸住民を収奪したメンバーが、中国にも朝鮮半島にも少なからずいたはずなのだが、わが国の標準的な教科書には倭寇の構成メンバーについてこう記されている。

東アジア地域で、新たな国家の建設がなされているかたわらで、海の道を舞台に活動する集団がいた。その出身は九州や瀬戸内海沿岸の土豪・商人で、彼らの一部は貿易がうまくゆかなくなると、海賊的な行動をとり、倭寇とよばれておそれられた。李成桂はこの倭寇撃退に名をあげ、ついに高麗を倒したのである。

(『もういちど読む 山川日本史』p.109)

この表現だと、誰が読んでも、倭寇の構成員は日本人だけだと理解するしかないだろう。このように近隣諸国にとって不都合な真実は、戦後の日本人にはほとんど知らされていないのが現実であることを知るべきである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント