元の東征軍の陣容

前回の文永の役の時の元の東征軍は一軍だけであったが、弘安の役では二軍に編成して、朝鮮の合浦(がっぽ)を出発するものを東路軍と呼び、揚子江の河口にある慶元(今の寧波)を出発するものを江南軍と呼んだ。

GHQ焚書処分にされた関靖著『国難と北条時宗』によると、その兵力は以下のようなものであったという。

【東路軍】

総司令官:忻都(ヒンドゥ) 元帥:洪茶丘、金方慶

蒙漢軍15,000人、高麗軍10,000人、水手 17,029人 計42,029人

戦艦 900艘

【江南軍】

総司令官:阿塔海(アタハイ) 元帥:范文虎

南宋軍100,000人、艦船3,500艘

両軍を合わせると人員総数は14万人を超え、艦船は4,400艘にも及ぶ大規模なものであり、しかも各軍とも3か月を超える糧食を準備し、多数の馬を載せ、日本占領後に定住するために耕作用の鍬や鋤まで載せていたというのである。

ちなみに文永の役の時は人員総数32千人、艦船900艘であり、その5倍近い規模になる。

東路軍による壱岐・対馬襲撃

これら東征の諸将が1281年の正月に国都燕京(北京)に召集され、フビライより直接命令を受けたのち、東路軍は合浦、江南軍は慶元から日本遠征に向かうこととなった。

先に出発したのは東路軍で、1281年5月3日に42千人を載せた900艘の船が朝鮮半島の合浦を出港している。

東路軍が再び壱岐・対馬を来襲したとの報が京都に着いたのは、6月1日のことだという。その報によると、5月26日に壱岐に現れたのだそうだ。

前出の『国難と北条時宗』には、壱岐における戦いについてこう記されている。

当時この壱岐島を守っていたのは、少弐覚恵の孫、経資の子の少弐資時である。前回には島の西北海岸鯨伏方面から侵入したのであるが、今回は東北海岸の瀬戸浦方面から襲来した。敵艦来襲の報をうけるや、資時は僅かな軍兵を引具して、これに馳せ向い、奮戦して敵を苦しめたが、衆寡敵せず、遂に二十九歳を一期として、部下と共に孤島の花と散ったのである。前回の経験もあって、この島を守る者は、一度大軍に襲われたとなると、急に援軍を求める事の出来るものでもなし、初めから死を覚悟しなければならぬ場所であることは明らかである。それを知りつつ此所を守った資時も立派であれば、又、それと知りつつ此所を守らせた父経資も見上げたものである。…「八幡愚童記」の記すところによると、『見かくる者をうちころし、ろうぜきす。国民堪えかねて、妻子を引具し深山に逃かくれにけり、さるに赤子の泣き声を聞きつけて捜りもとめて捕らえけり』とあれば、前回同様の残酷なふるまいをしたらしい。

…中略…

ところが壱岐の襲来を耳にした内地の勇将は、もはや寸時もジッとしていることが出来ず、われもわれもと小さな舟で玄界灘の荒波を乗り切って、壱岐を根拠としている大軍をなやました。すなわち島津大炊助長久・五郎忠経・比志島五郎時範・河田左衛門尉盛佐・邊半木又五郎義隆等は、壱岐に渡って敵軍をなやました仲間である。東路軍は、此所で江南軍と一緒になって、日本上陸を試みるつもりであったらしいが、日夜日本軍のためになやまされて、安心している訳にもいかない上に、江南軍が中々姿を見せないので、約二週間を経た六月五日に、この東路軍の艦隊は愈々(いよいよ)博多の海上に侵入して来た。

(関靖 著『国難と北条時宗』p.123昭和17年刊)

東路軍による志賀島攻撃

東路軍の計画では、壱岐で江南軍と合流したのちに日本に侵攻する予定であったのだが、東路軍はおそらく功を急いだのであろう。江南軍の到着を待たずに単独で日本侵攻に向かったのである。しかしながら日本軍は、東路軍が想定していた以上に良く戦った。

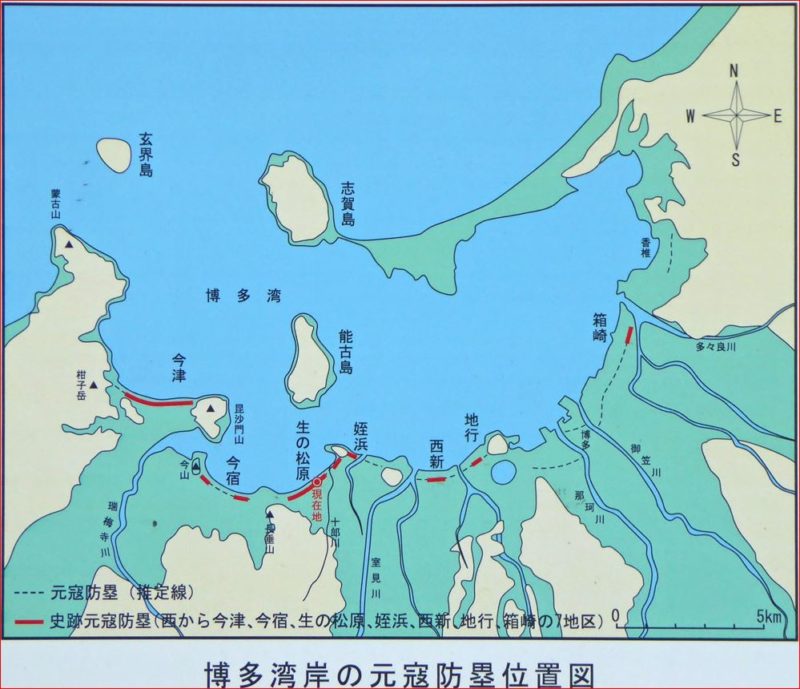

東路軍の攻撃は6月6日の博多湾の入口にある志賀島攻撃から始まっている。志賀島は博多湾の北部に位置し、砂州により本土と陸続きになっている陸繋島だが、前回の記事で書いたように、博多湾の周囲は石塁(元寇防塁)が築かれておりここから上陸することは不可能であった。そこで敵軍は上陸可能な場所として志賀島に一部の兵を上陸させたのである。

では、日本軍はどのような戦い方をしたのであろうか。

今や賊船が、この志賀島に拠って、一部が上陸したと見るや、我が軍の一部は奈多の白浜、即ち海の中道の方面から、陸地伝いに攻撃をはじめ、一部は小舟をあやどって、海の方面からの攻撃を始めた。ここに志賀島の合戦が展げられた。海上からの人々には太宰少弐景資を主将とする秋月・大矢野・草野・竹崎等の武将があり、陸上から攻めたものには、竹崎季長の一隊である。大友等が加わっていたらしい。

(同上書p.125)

『蒙古襲来絵詞』後巻には、 竹崎季長が志賀島に向けて生の松原(いきのまつばら)を出発する場面が描かれている。背後に描かれている石垣は元寇防塁である。

『八幡愚童記』には、唐津の草野次郎は二艘の船で夜討をかけて敵船に乗り移り、二十一人の首を取って敵船に火を点けた話や、伊予国の河野六郎通有も二艘の船で敵船に乗り移って斬りまくり、賊の首を持ち帰ったことなどが記録されている。

敵軍は志賀島に上陸したものの、博多の中心部に進軍するためには海の中道という幅が30メートル程度の砂州を通過しなければならないのだが、日本軍は陸と海からの攻撃で東路軍の進撃を阻んだのである。しかしながら日本軍の犠牲者も多く、前の鎮西奉行・少弐資能が負傷し(資能はこの時の傷がもとで後に死去)、少弐経資の息子・少弐資時が壱岐島前の海上において戦死している。

また『高麗史』金方慶列伝にはこう記されている。

六月、方慶・[金]周鼎・[朴]球・朴之亮・荊万戸等、日本兵と合戦し、三百余級を斬す。日本兵突進し、官軍は潰え、[洪]茶丘は馬を棄てて走る。王万戸、復(ま)た之を横撃し、五十余級を斬す。日本兵、乃(すなわ)ち退き、茶丘は僅かに免る。翌日、復(ふたた)び戦いて敗績す。軍中、又た大疫あり。死者凡そ三千余人。忻都・茶丘等、累戦して利あらず。且つ范文虎の期を過ぎて至らざるを以て、軍を回(かえ)すを議して曰く、「聖旨*、『江南軍をして、東路軍と必ず是の月の望(もち:15日のこと)に及びて、一岐島に会せしめよ』とのたまう。今、南軍至らず。わが軍、先に到りて数戦し、船は腐れ糧は尽く。其れ、将(ま)た奈何(いかん)せん」と。方慶、黙然たり。旬余、又た議すること初めの如し。方慶曰く「聖旨を奉じて、三月の糧を齎(もたら)す。今、一月の糧、尚お在り。南軍の来るを俟ち、合わせて攻むけば、必ず之を滅ぼすべし」と。

*聖旨:元帝フビライの指示

(岩波文庫『高麗史日本伝 (下)』p.39~40)

戦っても死者が出るばかりで、さらに東路軍に疫病に罹る者が続出していた。残っている食糧もあと1ヶ月分となり、軍議の結果、一旦壱岐島に戻って江南軍の合流を待つことになるのである。

東路軍と江南軍の合隊と台風襲来

しかしながら、江南軍はなかなか慶元を出発できない事情があった。

『元史』によると当初元軍総司令官に任命されていた阿剌罕(アラカン)が六月に病気のために参加できなくなり、総司令官を阿塔海(アタカイ)に交代したという。そのために江南軍の出発が遅れ、管軍万戸・葛剌歹(カラダイ)が率いる軍船が出航したのは6月18日であったとの記録があるので、全軍が出発したのはその前後であったと考えられる。

ところが江南軍は、東路軍と合流することを約束していた壱岐には向かわず、日本軍の防備が固くなく軍船を停泊させやすいとの判断から肥前の平戸島(長崎県)に向かっている。

江南軍が平戸島に着いたのは六月下旬のことで、その後壱岐にいる東路軍との連絡が取れて、東路軍は壱岐の根拠地を離れて七月初旬には平戸島近海に続々と集まりようやく両軍は合流を果たしている。

蒙古の兵将張禧の記録によると、「塁を平戸島に築いた」とあるので、彼らは船団の基地となるような陣地を構築していたようである。さらに七月中旬以降鷹島に両軍の主力を移動させ、いよいよ大宰府攻撃の計画を実行に移すための行動と考えられる。日本軍は七月二十七日に鷹島沖に停泊した元軍艦船隊に攻撃を仕掛けているが、元側の記録によるとこの戦闘は翌朝に及んだが、 連合軍は日本軍を撃退したとある。(鷹島沖海戦) おそらく日本軍はこの大船団を見て度肝を抜かれたことだろう。

この後、大船団は緩やかな速度で博多湾周辺に向かい、上陸の機会を狙っていたのだが、そんな中、七月三十日の夜から閏七月一日にかけて、正真正銘の台風が北九州を襲ったのである。

『高麗史』金方慶列伝には簡潔にこう記されている。

文虎*、蛮軍**十余万を以て至る。船は凡そ九千艘。八月、大風に値(あ)い、蛮軍皆な溺死す。屍は潮汐に随いて浦に入り、浦は之が為めに塞(ふさ)がりて、践(ふ)みて行く可し。遂に軍を還す。

*文虎:范文虎(江南軍の元帥)のこと **蛮軍:江南軍のこと

(岩波文庫『高麗史日本伝 (下)』p.40)

『高麗史』では「八月」であるが、日本の「 閏七月一日 」は元暦では八月一日のようである。

台風に襲われる可能性が低い季節に出発した元軍が、なぜ台風に襲われることになったのか

和暦を西暦に読み替える場合は、次のサイトが便利である。

東路軍が朝鮮半島を出たのは西暦に読み替えると1281年5月29日になり、北九州に台風が襲ったのは、1281年8月23日になる。気象庁のホームページで九州北部地方に接近する台風の数の平年値が出ているが、この表によると5月は0.0、6月は0.3、7月は0.8、8月は1.0、9月は1.0である。統計上は、この地域では 8月下旬 までに一度も台風が来ないことは少ないと考えて良いだろう。

台風に襲われる可能性が低い季節に出発していながら、戦争が3か月近くも長引いてしまえば、船団が台風に遭遇する確率が高くなることは当然である。

江南軍の元軍総司令官が病気のために出発が遅れたことは、わが国にとってはラッキーなことではあったのだが、もし北条時宗が、前回の記事で書いたような国防対策を実施していなければ、6月6日(西暦6月30日)の東路軍の来襲により博多近辺は占領されていた可能性が高く、その後に到着する江南軍の大量の兵士が上陸して、九州の広域が奪われたとしてもおかしくなかったと思われる。命がけで戦いつづけ、台風の多い季節まで戦いを長引かせた武士たちの活躍を、もっと正当に評価すべきではないのだろうか。

『もういちど読む 山川日本史』は弘安の役を以下のように記しているが、これでは武士の奮戦が伝わってこない。

…元帝国の威信をかけて前回に数倍する大軍で博多湾におしよせた。しかし元軍は、博多湾一帯にきずかれた防御用の石塁と、大量に動員された武士の抵抗になやまされたうえに、そこに大暴風雨もあり、大損害を受けて敗退した(弘安の役)。

『もういちど読む 山川日本史』p.98

いつの時代もどこの国でも、正当な理由なく武力で侵略する相手に対しては、武力で戦うしか国を守る方法はないのだが、わが国の国難に際して実際に国を守るために知恵を絞ったり、戦った人々のことは、戦後のわが国ではほとんど何も伝えられていないのだ。

またこの台風の後にも大量の敵兵が残っていてしばらく死闘が続くのだが、その点については次回に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント