GHQに焚書処分された北条時宗に関する書籍

このブログの「デジタル図書館」で「ネットで読めるGHQ焚書」のリストを公開している。

第二次世界大戦後日本へ進駐してきた占領軍が、昭和21年から23年(1946~48年)にかけて、当時わが国で流通していた書籍のうち7769タイトルの単行本やパンフレットを廃棄して日本人に読ませないようにしたことをこのブログで書いた。

GHQは国会図書館の蔵書までは手を付けなかったのだが、現在国会図書館では著作権が切れた書籍などのデジタル化を推進していて、そのおかげで、GHQ焚書の3割程度の書物を『国立国会図書館デジタルコレクション』によって、ネット環境があれば無料で誰でも読むことができる。

少し前にこのブログで、GHQ焚書処分された豊臣秀吉の伝記を紹介したが、今回は北条時宗に関する書物を紹介したい。

GHQ焚書処分にされた北条時宗に関する単行本は、

・伊藤佐喜雄 著『北条時宗』昭和18年刊 (日本少年歴史文学選) 淡海堂出版

・関靖 著『国難と北条時宗』昭和17年刊 長谷川書房

・平野直 著『神風:元寇物語』昭和17年刊 学習社

・笈田敏野『北条時宗公』昭和18年刊 有本書店

・鈴木隆 著『時宗新論』昭和19年刊 高千穂書房

の5冊だと思われるが、このうち太字にした3冊が「国立国会図書館デジタルコレクション」で一般公開されている。

一般的な現行教科書には北条時宗や元寇についてどう描かれているのか

この時期にこのような書物が出版されていたということは、北条時宗はわが国の英雄の一人として認識されていたことを意味すると思うのだが、現在の高校レベルの一般的な教科書では 、 北条時宗の名前はこのような場面で一回出てくるだけである。

13世紀後半、モンゴル帝国の皇帝となったチンギス=ハンの孫フビライ(忽必烈)は、都を大都(北京)に移して国号を元とあらため、南宋を圧迫し、日本に対しても朝貢を要求してきた。たびかさなるこの要求に、幕府の執権北条時宗が無視してこたえなかったため、フビライは日本侵攻を決意した。

(『もう一度よむ 山川日本史』p.97)

この教科書には、フビライがわが国にどのような要求を行ったかという点や、北条時宗は元寇を覚悟したあと国防の為にどう動いたかについては全く触れず、元寇が失敗に終わった理由については「経験の乏しい海を越えての戦いと、元に征服された高麗や南宋の人々の抵抗にあった。しかし日本軍の勝利の原因には、それにもまして、まずこの大軍をよくふせいだ御家人をはじめとする武士の活躍があげられる(同上書p.99)」とあり、普通に読めば、高麗や南宋の人々の抵抗と御家人たちの活躍で元の大軍を防ぎ得たのであり、鎌倉幕府や北条時宗の貢献は乏しかったと理解するしかないだろう。またこの教科書では、元寇ののち御家人の生活が苦しくなり「幕府の政治が御家人の協力を基盤とした執権政治から、執権北条氏の家督をつぐ得宗家による専制政治(得宗専制政治)へと移っていて、得宗家の家人である御内人(みうちびと)の勢力が強まり、御家人の要求はみすてられがちであった(同上書p.100)」とも記しており、鎌倉幕府についての評価は低いのである 。

この教科書のような記述では、元寇がわが国の未曽有の国難であり、わが国に多くの犠牲者が出たことや、わが国の朝廷と幕府が一致して亡国の危機を乗り越えたことが、読んでも全く伝わってこないのである。ではGHQ焚書とされた上記の書物にはどのように記述されているのだろうか。

元寇に至るまでの動き

いつの時代もどんな国でも、戦争を仕掛ける前に外交交渉が行われる。フビライは文永三年(1266年)に使節団を日本に送り込もうとしたが、案内役を命じられていた高麗は海が荒れていたのを見て途中で引き返してしまった。

文永五年(1268年)に第二回目の使節団が大宰府に到着し、元の国書は太宰府から鎌倉に送達されている。鎌倉ではこの年の三月に北条時宗が八代執権に就任したばかりであった。

関靖 著『国難と北条時宗』にその国書の全文と訳文が出ているが、要するに「小国」である日本国王はフビライの臣下となり互いに親睦を深めよとし、最後に「兵を用いることを誰が好もうか」と書いている。要するに、応じなければ兵を用いて高麗のように征服するぞという脅しである。(高麗は1259年に武力征服された)

当時において外交は朝廷の担当であったので、鎌倉幕府はこの国書を朝廷に奏上した。朝廷では連日にわたり評議が開かれ、結局この国書に対しては回答をしないことで決定している。

その後もフビライは何度も使節を送ってきたのだが、文永八年(1271年)の使節が持参した国書に対しては朝廷が元の申し出を断る回答文案を検討して草案を鎌倉幕府に送ってきた。しかしながら執権北条時宗は、朝廷に対し国書に文書回答の必要がないことを奏上し、その年に鎮西の守護地頭などに対して、外敵防備の通知を出している。時宗はこの時すでに挙国一致で戦うことを決断していたのである。

一方フビライは、日本を服属させる目的が達成できなかったことから武力侵攻を決断し、日本侵攻の準備を開始したのだが、元は海を渡る船やノウハウを全く持っておらず経験も乏しいので、人馬を運ぶ大量の戦艦の製造を高麗に押し付けている。

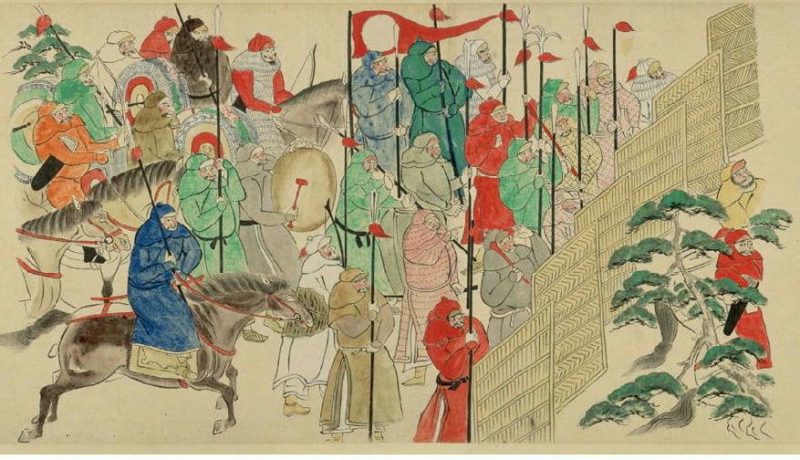

対馬・壱岐への侵攻

文永十一年(1274年)の十月三日に朝鮮の合浦(がっぽ:現在の大韓民国馬山)を出帆した九百艘・兵数三万二千三百の元・高麗連合軍は、五日には対馬に上陸。対馬守護代宗資国は八十余騎で応戦するが、軍備の整った大軍には抗すべくもなく討ち死にし、元・高麗連合軍は周辺の民家を焼き払って対馬全土を制圧した。対馬が襲われたことは、助国の郎等小太郎・兵衛次郎のニ人は急遽小舟を操って博多に渡りこの顛末を注進したという記録が残っている。

日蓮宗の宗祖である日蓮の記録『高祖遺文録』には「百姓等は男をば或は殺し、或は生取りにし、女をば或は取集めて、手をとおして船に結び付け、或は生取りにす。一人も助かるものなし」と書かれている。対馬占領の後、島民たちは略奪された上に虐殺されたり奴隷にされたりしたのである。

ついで元・高麗連合軍は、十月十四日に壱岐に上陸した。守護代・平景隆は百騎で樋詰城に立て籠って応戦したが、翌日に攻め落とされてしまった。景隆は家臣宗三郎にこの顛末を大宰府に告げることを命じたのち城内で自害したという。

かくて敵は壱岐全島を占領したが、この島民に対しても対馬と同様に乱暴狼藉を尽くしている。伊藤佐喜雄 著『北条時宗』には次のように記されている。

彼らはまず、島中の男子という男子を、片っ端から虐殺してしまった。そして、家へ踏み込んで罪科や衣類・穀物など、ありとあらゆるものを一物も残さず掠奪していった。ばかりではなく、山のかげや谷あいに身を震わせて潜んでいる老人婦女子を見つけしだい引っぱり出し、老人や子供はなぶり殺しにしたうえ、泣き叫ぶ若い女たちを横抱きにして連れ去ったのである。

…中略…

やがて、兵船をととのえた元軍は、むごたらしく焦土と化した壱岐の島をはなれて、軸轤(じくろ)あいふみつつ、いずこへともなく去って行った。見よ、彼らの船の舷側に、まるで干物のように吊り下げられた無残な生き人形のすがたを!それは彼らの魔手にとらえられた日本の女たちの、怨みに燃える、いたましい受難の姿なのであった。

(『北条時宗』p.150~153)

「干物のように吊り下げられた無残な生き人形」という部分は、日蓮の『高祖遺文録』にある「女をば或は取集めて、手をとおして船に結び付け」と同じことを書いているのだが、大陸ではこのような残虐行為が古くから行われていたようである。例えば、「日本書紀」巻第二十七の天智天皇二年六月には「百済王豊璋(ほうしょう)は、福信に謀反の心あるのを疑って、掌をうがち革を通して縛った」という記録が残されている。

博多湾上陸

その後、十月十六日から十七日にかけて元・高麗連合軍は平戸・能古・鷹島を襲撃し、松浦党武士団を粉砕したのち、十九日夕刻に大宰府を目指して博多湾に入り、20日に早良郡の百道原へ上陸した。九州の武士たちは檄に応じて急ぎ博多に集まっていて敵を迎え撃ったのだが、この戦いはどちらが優勢であったのだろうか。

鎌倉時代後期に成立した『八幡愚童訓』という書物によると、敵軍の太鼓やどらの音に馬が驚いて跳ね狂って使い物にならず、そこへ毒が塗られた矢が間断なく放たれて日本軍を苦しめ、彼らが逃げる時は鉄炮を飛ばし、音と烟で姿をくらましたことが記されている。

日本軍はかなり苦戦したのだが、前掲の『北条時宗』にはこう記されている。

源平合戦このかた百年をすぎて、多くの武士たちは実戦というものの経験に乏しかった。その点、こちらが意気はまさっていても、大陸を荒らしまわって来た蒙古兵の戦略に、みすみす陥るような場合があるのである。

…戦闘は、多々良(たたら)の浜をまっ赤な血に染めて行われた。敵もずいぶん倒れたが、我が軍の死傷は数知れないありさまであった。矢が二町も飛ぶ短い強弓をならべて、敵はさかんに矢ぶすまをつくって攻めよる。毒矢も使っている。

こちらがちょっと崩れかけると、敵の密集戦法はいよいよ威力をあらわすのである。柄の長い鉾(ほこ)の切尖(きっさき)をそれえて、潮のように押してくる。だいいち。こちらが重い大鎧をつけているのに、敵の武装は軽いのだ。

そして、鎧のすきまを槍・鉾で突く手を、彼らは覚えこんでいる。火箭(ひや)・鉄砲のようなものも用いている。もっとも、鉄砲といっても今日からくらべて幼稚なものではあったが、はじめてそういうものに出会わしたわが武士たちを、ひどく面食らわしたことはたしかである。また彼らにとって煙幕のような役目もつとめた。

(『北条時宗』p.171~172)

日本軍は敗色濃厚となり、箱崎から堅粕方面に後退を余儀なくされている。そして敵軍は箱崎部落に入ると民家に片っ端から火を点け、箱崎八幡宮の社殿も炎上したという。しかしながら、日本軍はなんとか敵軍の太宰府方面への進軍を阻み、さらに少弐景資の放った矢が敵軍の敵軍大将の胸を射抜いたのである。元側の記録である『高麗史』によると、「劉復亨(りゅうふくこう)、流矢に中(あた)る。先に船に登り、遂に兵を引きて還る」とあり、その後敵軍は兵を引き、船に戻っていったのである。

博多湾から姿を消した元・高麗連合軍の船団

その夜、日本軍は明日の戦いの準備ののち眠りに就いた。そして朝を迎えて斥候が小高い丘から博多湾を望むと、不思議なことに昨日まで海を蔽っていた敵船の姿が忽然と消えていたのである。

私の学生時代は「神風」すなわち「台風」に救われたと理解した記憶があるのだが、 文永の役に関しては 今では「台風」の襲来は否定されている。その理由は、「神風」が吹いたとされる旧暦10月20日は、現在の太陽暦では11月26日に相当し、台風のような威力のある暴風雨が来る季節ではないことや、『八幡愚童訓』等の資料に大風雨があった記述がなく、さらに、元の公式記録である『元史』には兵が帰還したことが書かれている。ところが高麗の公式記録である『高麗史』には、「たまたま、夜、大風雨に遭い、戦艦、巌崖に触れて大敗す」との記述があるのだが、約半数が帰還して日本で拉致した少年少女200人を高麗国王に献上したことなどが書かれている。 帰路の途中で嵐となり海も荒れたが、なんとか朝鮮半島に戻る航海が出来たのだから、「台風」のような暴風ではなかったと理解して良いのだろう。

ではなぜ、優勢に戦っていた元・高麗連合軍が一夜のうちに博多湾から消えたのだろうか。その点については次回のテーマにすることといたしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント