イギリスの真の姿とはいかなるものかを描いた本

GHQは外国人の著作も数多く焚書処分したのだが、今回は『ヨーロッパの悲劇―英国の戦争方法―』という本を紹介させていただく。

著者のドクター・フランツ・グローセという人物についてはネットで調べても良く分からないのだが、この本の訳者の序文に、この本にどのようなことが書かれているかについて次のように記されている。

本書はドクター・フランツ・グローセ著『イギリス人は最後のフランス人に至るまで戦う』(Engländer kämpfen bis zum letzten Franzosen)の全訳である。本書に示すところは、主として英仏関係、殊にイギリスの笛に踊らされたフランスその他の国々の悲惨な道化姿である。しかし読者はこれによって、かつての日本の同盟国イギリス、『紳士国』イギリスの真の姿を見ることが出来るであろう。思うに日英同盟が、前大戦後いずれかの意志によって破棄されたのは、今にしてみれば幸いであった。ナポレオン一世の言葉ではないが、『イギリスと同盟せる国々は、同盟諸国相互の争闘という最も危険な地位を得た以外、何一つ頂戴しなかった』のである。馬鹿を見るのは、いつもイギリスの敵国よりも、むしろ同盟国だという事実を、実際の資料を以て、本小冊子ほど簡明に示した書物は稀である。この意味から、本書をわが国に紹介する所以も、おのづから了解されるであろう。

フランツ・グローセ 著『ヨーロッパの悲劇 ―英国の戦争方法』日独出版協会 昭和15年刊 p.1

第二次世界大戦までは、世界の警察の役割を果たしてきたのはイギリスであったわけだが、イギリスと同盟を結んだ国々にとって「馬鹿を見るのは、いつもイギリスの敵国よりも、むしろ同盟国だという事実」であったという点は極めて重要である。イギリスは、世界各地の植民地を搾取しただけではなく、同盟国にも多くの犠牲を強いてきたというのだ。ナポレオン一世の言葉も興味深いのだが、具体的にはどのような出来事があったのだろうか。

イギリスの戦争方法

最初に本書の冒頭部分を紹介しよう。当時のイギリスの軍事・外交政策は、今の某大国と似てはいないだろうか。

『平和を好む』イギリス

イギリスの海軍は大海を支配しなければならぬ。そして如何なる敵の艦隊も、あるいは連合艦隊も、イギリスの海軍を凌駕する如きことがあってはならぬ。如何なる大陸国家もヨーロッパで、即ちイギリスが独力を以て征服するには余り大き過ぎるヨーロッパで、軍事的優越を示すが如きことがあってはならぬ……』バーナード・ショーは、その著『平和会議への警告』の中で、最近数世紀間におけるイギリスの政策の基調につき、右の言葉で、極めて適切に言い述べている。これはヨーロッパ大陸外のためには広範な範囲の独裁を、しかしヨーロッパ大陸のためには力の均衡をつくり、これを無条件に維持することを意味するものであった。ただこの状態が保たれたばかりに、イギリスは世界の警官としての役割を続け、調停裁判官の役割を固執し、その『賢明な』忠告には地球上の全民族が耳を傾けることとなり、かくてイギリスは、偉大な平和的権力としての威信を保つことが出来たのである。

イギリスは平和と正義との恃みであり、守りである――イギリスの宣伝がこの光栄を、イギリスに与えることを知ったのは、ただに今次の戦争や、過ぐる世界大戦に始まったことではない。この宣伝はもっと古くから行われ、しかも甚だ巧妙であり、歪曲捏造の限りを尽くし、嘘八百を並べて事実を隠蔽していたので、被圧迫民族はイギリスの『正義』に心服したのだというイギリスの口上を、敵方ですら信じ込んでしまった。世界の人々はボーア戦争の恐怖も、数世紀にわたって前例のないアイルランド圧迫の事実も、とっくの昔に忘れてしまった。世界はイギリスが前世紀にも多くの戦争や討伐戦や、その他類似の事件を起こした事実を見逃している。

同上書 本文p.1~2

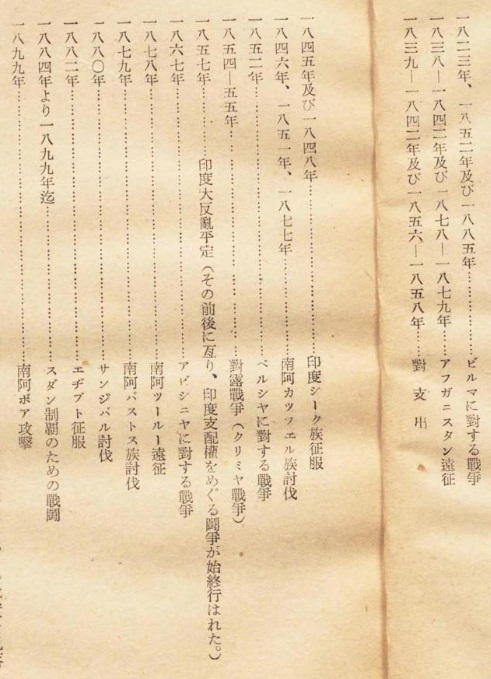

イギリスが『平和を好む』というのは事実とは程遠く、この国は十九世紀に何度も戦争を繰り返していたのである。

これだけの戦争をしていながら、世界の注意を向けないようにすることが出来たのは、イギリスの老練な宣伝力によるものである。またイギリスはこれらの戦争に本国が巻き込まれるようなことは稀であったのだが、イギリスはどのような形でこれらの戦争に関与していたのだろうか。

本国を離れた世界での戦争は、少数の勇猛果敢な男たちによって指導された。彼らは士官とか行政官とかの地位に立って、その義務とするところを極端に実行したが、勝負の決着をつけるには海外の人的資源を利用するのを常とした。イギリス本国は、世界至るところこの種の人的資源に事欠くことはなかったのである。セレー(Seley)がその著『イギリスの膨張』の中で、インドについて次のように述べているが、これは世界帝国の領有するその他一切の部分に当てはまる。『イギリス国民がインド国民に勝ったというのは、全く穏当ではない。インド人を征服した軍隊の中には、イギリス人は平均して全軍の五分の一より少なかった。しかしわれわれは、この仕事に対するイギリス人の関与を誇張しているのみでなく、それ自体を誤解して、間違って表現している。即ち残り五分の四を占めたのは、一体何人であったかといえば、インド土着民に外ならない。だからインド人がヨーロッパ人に敗れたということが出来ない。むしろインド人がインド人自身を破ったのである。』

インド人に関して言われたことは、イギリスの矛先の向かうところ、世界のあらゆる部分に当てはまる。即ちアジアにもアフリカにも妥当なのである。イギリスは常に自国の権威と『自由』のために血を流してくれる補助民族を募り、有色人種を手なづける術を心得ていた。ヨーロッパも例外ではない。ここではイギリスは、平和好きの国民という仮面を、世界の他の部面でよりも、一層ぴったりと身につけることが出来た。

一体イギリスが十九世紀に、ヨーロッパ大国の混乱に頭を突っ込んだことがあったであろうか?なるほどナポレオン時代には、この国も積極的に参加した。しかしそれは、単にヨーロッパをこのコルシカ人の暴政から解放し、『正義』に勝利を得させ、『自由』を取り戻すためというのであった。だがそれは覇権を得るための闘争であり、ヨーロッパが一つに固まる危険に対するイギリスの闘争であり、この島国の商業権益が危険に瀕したために闘わねばならなかったのだということを、ドイツ人さえあまりにもしばしば、そしてあまりにも無雑作に忘れてしまった。イギリスはクリミヤ戦争で、ロシアの進出を阻止するために、今一度出兵したことがあった。それからは世界戦争まで、もはや武器を執ったことがなかった。しかしその政策は、ヨーロッパでは常に力の均衡(バランス・オブ・パワー)を維持するというお題目によって決まっていた。

同上書 p3~5

十九世紀のイギリスはターゲットにした国に分断化工作を仕掛けて相争わせ、自国の方は損害がなるべく出ないように高みの見物をすることが大半であった。強い軍事力を持つ国は、ライバルとなる国々が分断し対立するように仕掛け、対立が激化して紛争が勃発すれば、紛争が長引けば長引くほど自国の優位性を相対的に高めることが出来るという考えなのだろうが、その戦略は第一次世界大戦に於いても用いられたという。

第一次世界大戦時のヨーロッパ各国の参加兵力と犠牲者

本書における「世界大戦」は「第一次世界大戦」のことだが、この戦いは三国協商(イギリス、フランス、ロシア)と三国同盟(独、オーストリア=ハンガリー帝国、イタリア)との対立を背景として起こった世界規模の戦争である。かなりアバウトな数字ではあるが、本書に主要国別の戦力や損害等が記されていて、上の表は主要国の数字をまとめたものである。イギリスの数字はフランスやロシアと比べて参加兵力や犠牲者が随分少ないことがわかる。

さらに重要なことは、戦争の犠牲になった非戦闘員の数の比較である。ドイツは七十万人、オーストリア=ハンガリーが五十万人、フランスが四十四万人、ロシアが二百二十万人に対してイギリスは二十万人だという。本書には次のように解説されている。

フランス、ベルギー、イタリア、ロシア、セルビア、ルーマニアなどの連合国側にしろ、ドイツ、オーストリア=ハンガリー、ブルガリア、トルコ等の同盟国側にしろ、自国の領土を多かれ少なかれ戦禍に晒している。然るにイギリスは小国ポルトガルを除けば、戦火の洗礼を受けなかったヨーロッパ唯一の国である。しかるにイギリスは一九一四~一九一八年にはまだ安全確実な島嶼で、その住民は戦争の直接影響を、いわばほんのちょっぴり知っただけであった。即ちドイツの軍艦が、二三回イギリスの都市を砲撃したに過ぎない。非戦闘員の犠牲は極めて少数であった。

同上書 p.25~26

著名フランス人のイギリス評

著者はイギリスについて「専ら他人のふんどしで相撲を取り、自国の力は節約して留保して置く政策を、前大戦に輪をかけて遂行しようと努めた」とまとめているが、本書の付録に著名フランス人のイギリス評を纏めている。なかなか面白いのでいくつかを紹介させていただく。

イギリス政府にとって、大陸の戦争、殊に独仏間の戦争程都合の良いものはない。この種の戦争は、独英間の物凄い競争に最後的な結末をつけ、イギリスはドイツ人によって奪取された多数の市場を取り戻すであろう。何故にイギリス政府が、ヨーロッパ大陸の諸国民間に争いの種を蒔こうと心がけるかの理由はここにある。

ジャン・ド・ラ・ブーレーヌ『砂上の楼閣』(1899年)イギリスは常にヨーロッパで、調停官の役割を演じ、自らの覚悟を示すことを避けようと心がけている。紛争乃至争闘を緩和するために心を砕くのではなく、またこれを悲しむ気持ちだとは更に持ち合わせなく、かえって自国の勢力を伸長し、自国の利益を図る好機として、大いに歓迎するのである。

レイモン・レクーリー『没落する英国』(1931年)数世紀来次々と行われたヨーロッパ大陸の戦争は、大陸を疲弊せしめて海上支配を確立しようというイギリスの意志を明白に示した。イギリスのみが、各国民の均衡をつくるという口実の下に、この均衡を撹乱したのである。

同上書 p.68~69

エドモン・カリューゲル『平和の敵イギリス』(1933年)

最も印象に残るのが、訳者が序文に少しだけ引用したナポレオン一世の文章だが、全文を紹介したい。

イギリスの同盟諸国は、常にこの国の犠牲となった。即ちこれらの国々は、その全面的な犠牲に対する報酬として、同盟国相互の争闘という最も危険な地位を頂戴した以外、何一つ受け取らなかった。イギリスは同盟国民の血を浪費しながら、勝利を得た暁にはその名誉を独りほしいままにし、いったん敗北すれば、自国の誤謬と怯懦とを償うに足りなかった同盟国に罪を転嫁してしまうのである。

同上書 p.73

ナポレオン一世『誡告者』(1801年)

わが国は明治三十五年(1902年)に日英同盟を締結し、この同盟で二国以上との交戦となった場合には同盟国は締結国を助けて参戦することが義務づけられたのだが日露戦争の時はイギリスは参戦せず、五年後には締結国が他の国1国以上と交戦した場合は、同盟国はこれを助けて参戦するように変更され、第一次世界大戦のときにはわが国は日英同盟に基づき参戦を求められている。ナポレオン一世の言う通り、わが国もイギリスと同盟を結んだのだが、ただイギリスに都合よく利用されただけではなかったか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

多くのジャンルを拝読し、読み応えのある内容に敬服です。特に現時点での日本はDSの総攻撃を受けていて政治も経団連も行政府も乗っ取られている状態です。毒注で安楽死させられた人々はたぶん驚く数に達する。行政府は日本国の破壊に走っている。此の侭では徹底的に日本は解体する。戦後はずーっと隷猶国でしたが、大多数の国民はそんなこと何も知りません。町を歩くと注射した人間が発する異様な臭気に吐き気を催す次第です。これに感染しリンパ腫を始め、帯状疱疹、不妊、心筋梗塞、脳梗塞…、数え切れない病変の最後に、免疫不全が訪れます。恐ろしい世の中です。ではまた…。

井頭山人(魯鈍斎)さん、コメントありがとうございます。

私も今の日本はこのままでは危ないと考えています。国民は富を外国に毟り取られていくばかりで、政治家も高級官僚も財界も完全にDSの思うがままに動かされているとしか思えませんね。

拙ブログで戦前の本をいくつか紹介させていただいていますが、わが国は戦前の状況よりもはるかにひどい状態であることがわかります。今の政治家の大半は、全く国益の事を考えず、献金したりパーティ券を買ってくれる業界団体や、外国人を利することばかりです。彼らに本気で国民の事を考えさせるには、国民の最大の武器である「選挙権」を行使して、利権を追うばかりの政治家どもを一掃するしかありません。次の衆議院選挙がいろんな意味で天王山になると考えています。