前回の「歴史ノート」で明治三十七年(1904年)二月四日の御前会議で対露断交と開戦を決定したことを書いたが、その御前会議が終わった後の夕刻六時に、枢密院議長・伊藤博文は、金子堅太郎を官舎に呼び寄せて、「これから直ぐにアメリカに行ってもらいたい」と告げたという。

伊藤博文が金子堅太郎になぜ渡米を依頼したのか

『国立国会図書館デジタルコレクション』に金子堅太郎本人が口述した『日露戦役秘録』という本が公開されているが、この時の金子堅太郎と伊藤博文の会話を読んでいると、この時期のわが国の状況や、伊藤博文の悲壮な決意が伝わってきて引き込まれる。ちょっと引用しておこう。

伊藤公の言われるには、

『日露戦役秘録』博文館 昭和4年刊 p.9~10

「この日露の戦争が1年続くか、2年続くか、また3年続くか知らぬが、もし勝敗が決しなければ両国の中に入って調停する国がなければならぬ。それがイギリスはわが同盟国だから嘴(くちばし)は出せぬ。フランスはロシアの同盟国だからまたしかりで、ドイツは日本に対しては甚だ宜しくない態度を執っている。今度の戦争もドイツ皇帝が多少唆(そそのか)した形跡がある。よってドイツは調停の地位には立てまい。ただ頼むところはアメリカ合衆国一つだけである。公平な立場において日露の間に介在して、平和克服を勧告するのは北米合衆国の大統領の外はない。君が大統領のルーズベルト氏とかねて懇意のとは吾輩も知っているから、君直ちに往って大統領に会ってそのことを通じて、又アメリカの国民にも日本に同情を寄せるように一つ尽力してもらえまいか。これが君にアメリカに往って貰う主な目的である。」

と沈痛な態度で申されました。

ところが、金子堅太郎はアメリカとロシアとの関係が親密であることを理由に断るのである。伊藤公はその説明を求めると、金子はこう答えたという。

それは閣下も御承知の通り、アメリカが独立して間もない一八一二年に英と米の戦いのおりには、ヨーロッパ各国はみな英を助けたが、ひとりロシアだけは合衆国側に立って影になり日向になり援助したために、あの戦いも相引きになって講和条約が出来た。爾来アメリカの人は非常にロシアを徳としている。そのつぎは一八六一年から六五年までの五ヵ年続いた南北戦争、これは合衆国の南部と北部が奴隷廃止のことから兄弟争いをして戦うようになって、非常な激戦であった。その時はイギリスは全力を挙げて南方を助け、兵器弾薬は勿論、軍艦まで造って渡した。…のみならず…イギリスの艦隊がニューヨーク湾に入って、ニューヨークの市民を恐喝しようとした。しかるにロシアは直ちに艦隊を派してニューヨークの港の口に整列させて、イギリスの軍艦が大西洋からニューヨーク港に入ることが出来ぬようにして、イギリスの艦隊の示威運動を阻止した。…

同上書 p.11~12

金子は、他にも貿易関係で米ロが親密である事、また前大統領のグランド将軍の長女がロシア第一公爵の妻となっているほか、シカゴ、ニューヨークなどの富豪の娘がロシアの貴族と結婚していることなどを理由に、自分が粉骨砕身努力してもこの任務が成功する見込みがない。私がアメリカに行っても使命を汚してしまうだけなので、どうか他の方に命じて欲しいと具体名をあげて頼んでいる。

しかし、伊藤は引き下がらない。

「君は、成功不成功の懸念の為に往かないのか」

同上書 p.17~19

「さようでございます。」

「それならば言うが、今度の戦いについては一人として成功すると思うものはない。陸軍でも海軍でも大蔵でも、今度の戦いに日本が確実に勝つという見込みを立てて居るものは一人としてありはしない。この戦いを決める前にだんだん陸海軍の当局者に聞いてみても成功の見込みはないという。

しかしながら打ち捨てておけば露国はどんどん満州を占領し、朝鮮を侵略し、遂には我が国家を脅迫するまで暴威を振るうであろう。ことここに至れば、国を賭して戦うの一途あるのみ。成功不成功などは眼中にない。

かく言う伊藤博文の如きは栄位栄爵生命財産はみな、陛下の賜物である。今日は国運を賭して戦う時であるから、わが生命財産栄位栄爵悉く陛下に捧げて御奉公する時機であると思う。…ゆえに、君も博文とともに手を握ってこの難局に当たってもらいたい。かくいう伊藤はもしも満州の野にあるわが陸軍が悉く大陸から追い払われ、わが海軍は対馬海峡で悉く打ち沈められ、いよいよロシア軍が海陸からわが国に迫った時には、伊藤は身を士卒に伍して鉄砲を担いで、山陰道から九州海岸に於いて、博文の命あらん限りロシア軍を防ぎ敵兵は一歩たりとも日本の土地を踏ませぬという決心をしている。…

成功・不成功などという事は眼中にないから、君も一つ成功・不成功は措いて問わず、ただ君があらん限りの力を盡して米国人が同情を寄せるようにやってくれ。それでもしアメリカ人が同情せず、またいざという時に大統領ルーズベルト氏も調停してくれなければ、それはもとより誰が往ってもできない。かく博文は決意をしたから、君も是非奮発して米国に往ってくれよ」

と満腔の熱意で伊藤に説得され、金子堅太郎はとうとうアメリカ行きを承諾している。

陸軍も海軍も勝利の確信がなかった

金子はそのあと、日露戦争に勝てる見込みはどの程度あるのかを探るために、参謀本部の児玉源太郎大将を訪ねている。児玉は三十日間、参謀本部で作戦計画を練っていたのだが、金子はその児玉に「一体、勝つ見込みがあるのかどうか。第一にそれを聞きたい」と尋ねたところ、児玉はこう答えたという。

「さあ、まあ、どうも何とも言えぬが、五分五分だと思う」

同上書 p.26~28

「そうか」

「しかし、五分五分では到底始末がつかぬから、四分六分にしようと思ってこの両三日非常に頭を痛めている。四分六分にして六遍勝って四遍負けるとなれば、そのうちに誰か調停者が出るであろう。それにはまず第一番に鴨緑江辺の戦いで露国が一万で来ればこちらは二万、露国が三万で来ればこちらは六万と言うように倍数を以て戦うつもりで、今ちゃんと兵数を計算し、兵器・弾薬を集めてその用意をしている。一旦倍数を以て初度の戦いに勝てば士気が振るってくる。しかし、もしこれに負けたら士気が阻喪するから、今せっかくその計画をしている。」…

「それじゃ六遍だけ勝ち戦(いく)さ、四遍だけは負け戦で、僕が大雄弁を振るっている最中、四遍は負け戦さの電報を聞き、こそこそと裏のドアから逃げねばならぬねー。」と言ったくらいでありました。

続いて金子は海軍省に行って、山本権兵衛海軍大臣に会っている。

この時山本は、海軍はもう少し可能性がある発言をしている。

「まず日本の軍艦は半分沈める。その代りに残りの半分を以てロシアの軍艦を全滅させる。僕はこういう見当をつけている。」

「そうすると海軍の方は余程陸軍より良い方だね。児玉はこれこれ言った。」

といってさきの児玉の談話を話した。

「そうか、僕の方はそのつもりで半分は軍艦を沈める。また人間も半分は殺す故に君もアメリカに於いて、どうかそのつもりでおってくれ。」

と言って互いに手を握って山本海軍大臣に別れを告げた。これが、当時の日本政府の当局者の考えであった。この事はあまり人には言わなかったが、あの連戦連勝の電報を見た国民は最初から勝つ、最初からこの通りと思っていただろうが、それは大間違いで、政府当局者は今言うように陸軍は四分六分、海軍は半分の軍艦を沈める、伊藤公は負ければ身を卒伍に落として兵隊とともに戦うというのが当時の実情であった。かくの如き有様が日露戦争の初めであったが、その後ああいう良い結果を得ようと誰も思って居らなかった。

同上書 p.28~29

金子の渡米と驚き

日露戦争の開戦は明治三十七年(1904)二月九日、仁川港内にあるロシア東洋艦隊コレアツ、ワリヤーク号を撃沈したことから始まった。

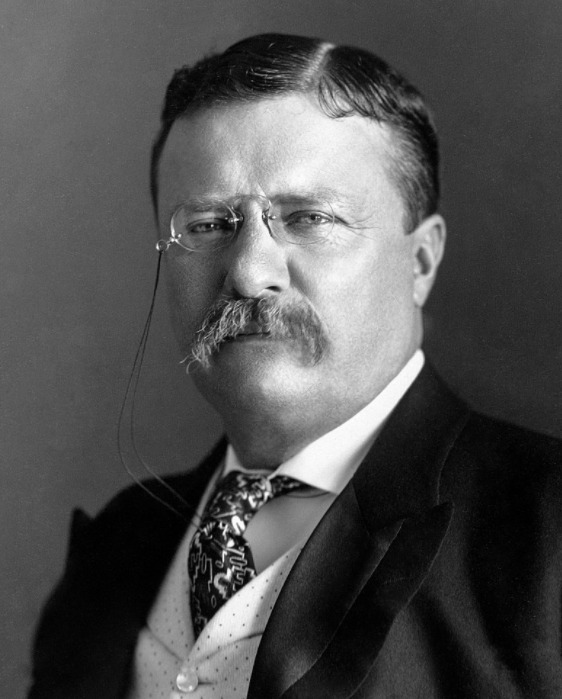

さて、金子堅太郎は二月二十四日に随行員二人を連れてアメリカに向かい、三月十一日にサンフランシスコに到着したのだが、その前日の三月十日にルーズベルト大統領が日露戦争に関して局外中立の布告を出したことを知り、金子はかなり失望した。

金子の渡米の目的は、ハーバード大学同窓で懇意であるルーズベルトに会って、わが国に援助することを依頼することであったのだが、米大統領が厳正中立の布告を出した以上は、アメリカから良い返事を引き出すことは難しいと考えたのである。

しかし渡米したからには、ルーズベルトに会ってみるしかない。

金子はシカゴからニューヨークを経由して三月二十六日にワシントンに着き、高平公使とともに三月二十七日に大統領官邸に出向いている。

約束の時間に到着すると、ルーズベルトが走ってきて玄関に佇立している金子の手を握り、「君はなぜ早く来なかったのか。僕は君を待っていた」と言ったというのだ。

金子とルーズベルトの対話を読むと多くの日本人が驚くことだと思う。再び金子の著書を引用する。ルーズベルトが出した「厳正中立の布告」に、金子が失望したと答えたあとの米大統領の言葉に注目したい。

そうだろう。君が失望したろうと思うから、僕は早く君が来たら説明しようと思っていた。実は日本の宣戦の布告が出て日露間に戦争が始まるや、アメリカの陸海軍の若い軍人は、今後の戦は日本に勝たせたいから、我々は予備になって日本の軍に投じて加勢しようという者が諸所に出てきた。以上のような意見を宴会で食後演説する者もある。そこでロシアの大使が困って、どうもお前の国の陸海軍の若い軍人どもは日本贔屓(びいき)と見え、日本軍に投ずるというような演説を彼処でもした、此処でもした。どうかああいうことは取締ってくれろと懇請せられたから、やむをえずあの布告をだしたのだ。しかしかく言うルーズベルトの肚の中には、日本に満腔の同情を寄せている。あれはロシア大使の交渉があったから大統領として外交上やむをえず出したのだ。僕の肚の中は全然違う。君に早くそういう内情を話そうと思って待っておったのだ。

同上書p.59~60

さて今度の戦争が始まるや否や、僕は参謀本部に言いつけて、日露の軍隊の実況、また海軍兵学校長に言いつけて、日露の軍艦のトン数およびその実況如何ということを、詳細に調べさせて、ロシアの有様、日本の有様を能く承知しているが、今度の戦は日本が勝つ。

わが国の首脳は、開戦を決定したもののわが国の勝利を確信していたわけではなかったのだが、ルーズベルトは両国の兵力や情勢を分析したうえで、わが国が勝つと明言したあと、「勝たせなければならない」とも言った。さらに続けて、こう述べたという。

日本は正義の為に、また人道の為に戦っている。ロシアは近年各国に向かって悪逆無道の振舞いをしている。特に日本に対しての処置は甚だ人道に背き正義に反した行為である。今度の戦も、ずっと初めからの経緯を調べてみると、日本が戦をせざるを得ない立場になって居る。よって今度の戦は日本に勝たせなければならぬ。そこで吾輩は影になり、日向になり、日本のために働く。これは君と僕との間の内輪話で、之を新聞に公にしては困る。

同上書 p.61

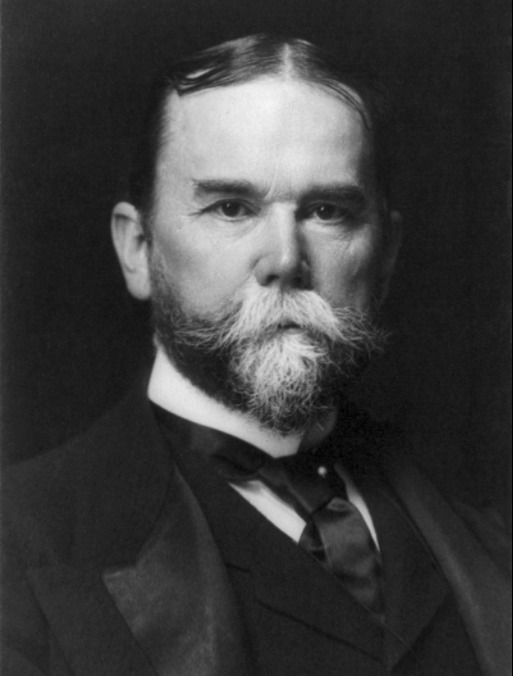

ついで金子は高平公使に連れられて、ジョン・ヘイ外務大臣と会っている。外務大臣は金子が十数年前に各国の議員制度を調べていた時に、親友のヘンリー・アダムス氏の晩餐会で金子と会ったことをヘイの方がよく記憶していた。

このヘイが話したことも金子を驚かせるに充分なものであった。

ヘイは、この戦いは「日本がアメリカの為に戦っていると言っても良い」と切り出したのである。金子はヘイの発言をこう記している。

私は外務大臣として支那に向かっては門戸開放、機会均等ということを宣言した。それはロシアが門戸開放せずして満州に外国人を入れぬ。満州においては機会均等ではない。満州はロシアの勢力範囲として、アメリカの商人も入れない。しかして日本は満州もやはり支那の一部であるから、門戸開放をしろ、機会均等をしろと言う。この結果が今日の戦争になったのである。つまりアメリカの政策を日本が維持するが為の戦いであるといっても良いから、今度の戦争はアメリカ人が日本にお礼を言わねばならぬ。のみならず日米の政策が今度の戦いについては一致しているから、アメリカは日本に同情を寄せるに疑いない。

同上書 p.67

金子は陸軍大臣のタフトとは旧知の仲なので、次に高平公使に連れられて次に海軍大臣に会いに行っている。海軍大臣のムーデーは、ハーバード大で金子と同窓生であったことをよく覚えていて、金子もすぐ学生時代を思い出して、二人は昔話で随分会話が弾んだようである。

金子の一連の報告が、日本政府を大喜びさせたことは言うまでもないだろう。

金子自身が述懐しているが、このような使命を持って外国に行く時に、そこに友達がいるのといないのとでは大違いである。

「友達がなくして素手で外国に行って雄弁を揮って、俺は日本では元老だ、大臣だといって威張って見たところが三文の価値もない。真に頼るところのものはその国の親友であるということを痛感した。」

同上書 p.70

ロシアの宣伝戦

金子がはアメリカに到着してしばらくはニューヨークに滞在していたが、ニューヨークでは親ロシアの富豪たちが賛成人になって数百名規模の大舞踏会が催されたり、ワシントンでは露国大師カシニー伯が毎日のように新聞記者を大使館に招いて優待し、宣伝戦を仕掛けていたという。

ロシア大使の主張は次のようなものであったという。

「わがロシアは少しも戦意がないのに、突然仁川においてわが軍艦を沈没させた。宣戦の布告をせずしてただ国交断絶だけで戦争を開始するという日本の態度は、国際法違反である。」

同上書 p.48~49

「今度の戦争は宗教戦であって、耶蘇教(キリスト教)と非耶蘇教の戦いである。…ヨーロッパ、アメリカの耶蘇教国はこぞってこの非耶蘇教国の日本を撲滅しなければ、耶蘇教が東洋に伝播せぬ。よって欧米の耶蘇教国は連合してロシアを助けろ。」

宣戦布告がなくとも国交を断絶しておれば戦端を開くことは国際法違反ではないのだが、ロシアは一八〇八年には国交断絶もしないままフィンランドに出兵した国でありながら、臆面もなくこのような主張をなし、ニューヨークのヘラルド紙などはロシア大使の言うことをそのまま流していたという。

わが国は伝統的にこのような情報戦への対処が下手な国ではあるのだが、この時は外相の小村寿太郎が新聞紙上でロシアに反論したようだ。

日本海海戦勝利後米大統領に和平仲介を依頼

しかし、繰り返し何度も行われるロシアの宣伝戦を長い間放置し、アメリカで反日世論が焚きつけられたあとで、わが国がアメリカに和平仲介を依頼した場合はどのような結果になったであろうか。

一般的な教科書では、「経済的にも軍事的にも、もはや戦争継続困難と判断した日本政府は、日本海海戦の勝利の直後、アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトに和平の仲介を頼んだ(『もう一度読む山川日本史』p.252)」と書かれているが、年表で調べると日本海海戦の勝利が明治三八年(1905)五月二八日で、五月三一日に小村外相が高平駐米公使に宛て米大統領に日露講和斡旋を伊頼する旨打電し、翌六月一日に高平公使が大統領に和平の仲介を依頼。ルーズベルトがその依頼を承諾したのは、なんと六月二日なのである。

和平の仲介を依頼してわずか一日で米大統領が応諾したのは、伊藤博文の深謀遠慮によって、対露断交と開戦を決定した直後に金子堅太郎を渡米させていなければ、あり得なかったのではないかと思うのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント