天皇が各国公使を謁見

慶応四年(1868年)は年明け早々、外国人殺傷事件が相次いだ。

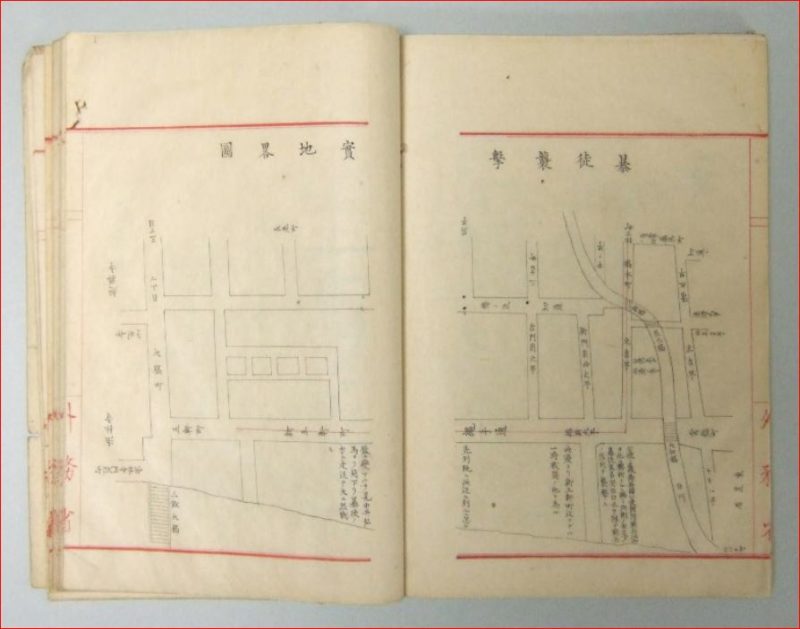

最初の事件は、鳥羽伏見の戦いから日も過ぎない一月十一日(1868/2/4)に、神戸の三宮神社前で備前藩の隊列を横切ろうとしたアメリカ人水兵が撃たれたあと、銃撃戦に発展した神戸事件で、この事件のあと朝廷は攘夷の方針を取りやめ、「開国和親」を宣言し、備前藩の責任者として第三砲兵隊長の滝善三郎は、二月九日(3/2)に六ヶ国の検証人立ち合いのもとに壮烈なる割腹を遂げた。

その六日後の二月十五日(3/8)に、堺港で若いフランス人十一名が土佐藩兵に射殺あるいは海に落ちて溺死した堺事件が起き、二十三日(3/16)に土佐藩兵十一名が切腹を遂げたことを前回の「歴史ノート」で書いたが、その一週間後に、イギリス公使のパークスが刺客に狙われる事件が起こっている。

朝廷は神戸事件の後、天皇が各国公使を謁見し開国の大方針を宣明することが決定していたのだが、堺事件で延期されていよいよ二月三十日(3/23)にそれが行われることとなった。

二月二十八日(3/21)にはイギリス公使パークスとオランダ総領事ファン・ボルスブルックが入京し、それぞれ知恩院と南禅寺に宿泊し、続いて二十九日(3/22)にはフランス公使ロッシュも入京し、相国寺を宿とした。

イギリス公使一行は二十九日(3/22)に翌日の段取りの説明を受けた後、山階宮邸、三條実美邸、岩倉具視邸を訪れ、三十日(3/23)にロッシュおよびファン・ボルスブルックは参内して、天皇陛下から「貴国帝王安全なるや朕これを喜悦す。自今両国の交際益親睦、永久不変を希望す」の勅語を賜い、それぞれ奉答している。しかしながらパークスは知恩院から朝廷に向かう途上で難に遭っている。

イギリス外交官によるパークス襲撃の記録

英国外交官のミットフォードがこの出来事について詳しい記録を残している。

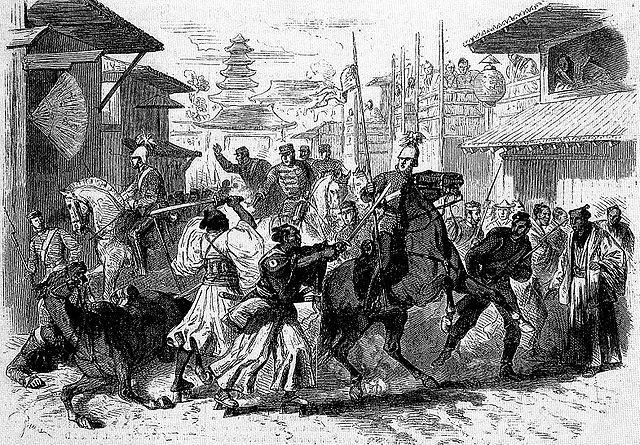

我々は寺(知恩院)を一時に出発したが、その行列の華やかで威風堂々としていた有り様を書いておくことは、その後に起こった事件を理解するためにも必要である。列の一番最初は公使館の騎馬護衛隊で、ピーコック警部が目指していた。彼らはロンドン警視庁から来た精鋭の士で、槍を持って着飾り、見た目に華やかな小部隊であった。次にパークス公使が馬に乗って、サトウと二人の高官、すなわち後藤象二郎と中井弘蔵がその後に続いた。その次が第九連隊の護衛隊で、指揮官はブラッドショー中尉とブルース中尉であった。私の馬は運悪く片足をひどく痛めていたので、私だけは駕籠に乗ってその後に続いた。私の後には約千五百人から二千人くらいの日本人の兵士が護衛として従った。その他の同行者としてウィリス医師と、パークス公使が招いた数名の海軍士官の中に二人の外科医がいたことは非常に幸運であった。

寺の門に面したまっすぐな道路を我々の行列は何の妨害も受けずに進んでいったが、列の先頭が居酒屋や芸者置屋の多い新橋通りの角を曲がろうとした時、抜き身の刀を手にした二人の浪人者が飛び出してきて、怒りに狂ったように行列に切りかかった。通りは非常に狭かったので、護衛兵の槍は家の軒先に邪魔されて役に立たなかった。中井弘蔵が馬から飛び下りて、刀を抜いて敵の一人と渡り合ったが、長袴に足をとられてつまずいたところを、敵が力いっぱいの死にもの狂いの勢いで、頭上目がけて振り下ろした一撃を受けたが、危ういところで何とかそれをかわすことができた。パークス公使と一緒にいた後藤象二郎は、この時まだ角を曲がり切っていなかったが、馬が戻って来たり、前方が騒がしくなったので、異変が起こったことに気づいて、急いで馬から下りて前のほうへ中井の救援に駆け付けた。彼らは敵と激しく戦って、ついに悪党の一人を切り伏せ、中井が飛び起きて、彼の首を切り落とした。もう一人の男はパークス公使を狙って、あたり構わず切りつけたが、運よく公使は危難を逃れたのである。サトウも間一髪のところで助かったが、乗っていた馬は乗り手の膝のすぐ近くを切られ、その上、哀れにも鼻先の一部を切り落とされた。

悪漢はさらに進んで来て、第九連隊の兵士にも切りかかった。ピストルの発射音や刀の触れ合う音とともに、「襲われたぞ!」「殺せ!」「撃て!」という叫びが聞こえた。私はかってなかったほど大急ぎで、駕籠から飛び出して前方に駆け出した。通りには血だまりがいくつかできていた。人殺しが私に向かってくるのが目に入ったが、既に彼は傷ついていたものの、深手は負っておらず、戦意は十分だった。手にした刀から血が滴り落ち、顔からも血が流れていた。私は日本の剣術のことをよく知っており、その太刀捌きを避けようとしても無駄なことが分かっていた。そこで、彼の構えの下をくぐって、腕をねじ上げて、血の滴る刀を取り上げた。そして第九連隊の兵士に彼を引き渡したのだが、彼は押さえの手を振り切って、素早く路地に駆け込んで中庭の方へ逃げてしまった。

(A.B.ミットフォード著『英国外交官の見た幕末維新』講談社学術文庫p.159~161)

パークス公使も外交官のサトウもミットフォードも幸い無事であったが、パークス公使のベルトは切れていたと書いているので、危機一髪であった。その後ミットフォードは犯人が逃げ込んだ庭に戻ると、犯人は塀をよじ登って逃げようとしていたので引きずりおろして再度捕まえたと記されている。

この事件で、イギリスの護衛隊九名と、九連隊の一名、パークスの馬丁が負傷し、中井弘蔵も負傷したという。もちろん参内は取りやめとなり、知恩院に戻っている。ミットフォードは「我々の泊まっていた美しい寺は一変して病院となった。負傷兵たちは息が絶えそうなほど血を流しながら、外科医の手当てを順番に待って、辛抱強く廊下で横になっていた」(p.164)と書いている。パークスが招いた海軍士官の中に二人の医師がいたことで手際よく負傷兵の手当てがなされたことは運が良かったとしか言いようがない。

犯人の襲撃の動機はどこにあったか

負傷者の手当てが終わると犯人の取調べが始まった。その男の本名は三枝蓊(さえぐさ しげる)で、彼の話によると、外国人が皇居に向かうという情報を聞いて、とにかく外国人を殺そうと思った。自分は外国人を見るのは初めてで、どこの国の人を襲ったかもわかっていないとのことであった。

この三枝という男は大和国椎木村(現在の奈良県大和郡山市椎木町)の浄蓮寺という寺に生まれ、尊皇攘夷を志し文久三年(1863年)の天誅組の変に参加したのだが、高取城攻略に失敗すると天誅組を離れて逃亡し各地を転々としてきたという。慶応四年(1868年)一月の鳥羽伏見の戦い時には、紀州・大和方面の諸藩を牽制して大坂の旧幕府軍の連携を絶つ目的で結成された高野山義軍に参加し、京都に帰還後は朝廷の御親兵となった。しかしながら、新政府が攘夷を棄てて外国との交際を行うことを決定したことに失望し、さらに堺事件が発生して新政府がフランス公使の抗議を受けて土佐藩士を切腹させたことを知って大いに憤激し、独自に攘夷の断行を決意したのである。

朝廷の対応とパークスの苦言

パークス公使遭難の報はその日の午後四時ごろに朝廷に達したという。朝廷の反応について、イギリス外交官のアーネスト・サトウは著書に次のように記している。文中のハリー卿はパークスのことである。

勤王派の心からの味方であることを自ら証明してきたイギリス公使にこうした狂信的な襲撃が加えられたのだから、この報知に接した朝廷の周章狼狽ぶりがどんなであったかは、容易にわかるだろう。ところで、フランス公使とオランダ外交事務官は定刻皇居に到着して、仲間の公使の到着を待っていたが、イギリス公使がついに姿を見せなかったので、謁見もそこそこに退室した。そこへ、ハリー卿から事件の起こったことを知らせる書状が届いたのである。徳大寺(実則)、越前宰相(松平慶永)、東久世(通禧)、伊達(宗城)、肥前藩主(鍋島茂実)が夕方六時ごろ宮中からまっすぐにハリー卿のもとへやって来て、天皇がいたく憂慮されている旨を伝えた。公使は、この事件については天皇の政府に処置を一任したいと答えた。そして、自分に対してより、むしろ天皇に対して重大な暴行を働いたものと解し、政府は君主の名誉を守る方法を当然心得ているはずだと言った。彼らはみな、深い同情と憂慮を表明したので、犯行の重大性について改めて卿から説明する迄もないことが分かった。彼らは、卿の身を守るための注意が足らなかったことを深く詫び、わざわざ天皇が京都へ招かれた外国使臣に対して暴行沙汰を引き起こしたことは、まことに面目ない次第であると嘆いた。

ハリー卿は、日本側の謝罪はもちろん文書の形式をとるようにと言い添え、卿が前から政府の各要人に対して吐いてきた言説を、ここで再び繰り返した。すなわち、外国人殺害の目的で襲撃を行った侍に対しては、堺のフランス水兵殺害で死刑を食った十一名のように、自分の手で立派に自刃することを許さず、いずれも恥辱的な死刑を科すという法律をつくる必要がある、というのである。また、天皇の政府が公の布告を出して、陛下が真に諸外国との親善の増進を望んでおられる旨を国民に周知させる必要があることを力説した。そして、外国人に対する敵意の根絶を期するのは政府の義務であり、この敵意のために実に多くの人間が犠牲になって仆れたのであるが、これは外国人襲撃が天皇へのご奉公だという一部階級の大いに誤った観念によって育成されたものだと語った。

(アーネスト・サトウ『一外交官の見た明治維新』岩波文庫p.186~187)

パークスの主張は外国人としては当然の主張であった。今までのように攘夷を実行した武士に名誉ある死に方である切腹を許容したのでは、これからも外国人は攘夷論者に命を狙われることが続きかねないのである。

翌三月一日(3/24)、新政府からパークス宛に謝罪文が届けられ、さらに、生け捕られた犯人・三枝蓊について、士族の籍を抹消し、重罪犯人として斬首の刑を行うことが示され、パークスはその対応を了として三月三日(3/26)に参朝することを了解している。そして三枝は三月四日(3/27)に粟田口刑場で斬首され、共犯の朱雀操の首と共に三日間晒され、この事件は一件落着となった。

一歩誤れば新政府が瓦解してもおかしくなかった

教科書などには全く触れていないのだが、当時はまだまだ尊王攘夷派の武士が存在し、同様な事件がまだまだ起きる可能性があった。

この事件でパークスを助けた中井弘蔵の門客であった江見政發という人物が著した『剣影録』という書物が、徳富蘇峰の『近世日本国民史. 〔第69冊〕』に紹介されている。この書物はあるフランス人の日記を抄訳して、神戸、堺、京都で起きた攘夷事件の事を記したものだが、三国の公使が京都に入った時の状況についてこのような記録がある。

この時京都は兵乱の余にして、殺気未だ全く消えず、しかのみならず神戸、堺の暴動及びその処刑の始末等、いたく影響を他の攘夷の党派に及ぼし、人心の激昂すこぶる甚だしく、その徒各所に集合して、新政府の処置挙動に不満を抱き、慷慨悲憤、攘夷の決行の至らざるを嘆じて、切歯扼腕、東奔西走するが如き形勢にて、わがヨーロッパ人を見れば、概してこれを野蛮と言い、醜虜と罵るの際にあたり、突然我々が禁闕の下に到るのみならず、官吏はこれを引きて、皇帝陛下の謁見を許すが如きは、そもそも国体を汚すの罪人なりとて、係の官吏および外国公使を誅戮せんなど、所々に壁書し、あるいは檄を放って同志を煽動しければ、世情なんとなく物騒がしく、人心自ら恟々たり。…

かつ、東国征討の官軍西郷吉之助等、なお未だ函根山の嶮を越えざるのみならず、徳川慶喜、会津容保等ようやく横浜(大阪)より江戸へ退去せし時なれば、各国公使の京都に入りしも、新政府の挙動を観察せんがためにして、畢竟は徳川幕府をもって一政府とみなし、局外中立をもって、新旧両政府を目するが如き、内外人心の向背一定せず。まことに危殆の時勢なり。

(徳富蘇峰『近世日本国民史. 〔第69冊〕』明治書院 p.182~183)

鳥羽伏見の戦いで敗れたのち一月八日に徳川慶喜は江戸城に戻り、その三日後に神戸事件が起こっている。その後慶喜は恭順の姿勢を示し二月十二日に寛永寺に移って謹慎した三日後の二月十五日に堺事件が起きている。同じ日に熾仁親王以下東征軍は京都を進発して東下が開始されたのだが、バークス公使襲撃事件が起きた時には東征軍はまだ箱根の山を越えておらず、新政府の主要戦力は東に集中していた。

ところが諸外国の戦力は、天皇との謁見のために大坂・京都に集中していたのである。諸外国は局外中立を宣言していたが、その気になれば旧幕府側について新政府を倒すことは十分に可能な状況にあった。そのため、新政府は外国勢力を味方に取り込むことに必死になって動いたのである。

前出の『剣影録』には、いろいろ興味深いことが書かれている。パークス公使らが襲撃された日、皇居でフランス公使とオランダの総領事がパークスの到着を待っていた。定刻を一時間過ぎて、イギリスの一騎兵がフランス公使宛の書翰を届けに来たが、応接した伊藤俊介(後の博文)はフランス公使に伝えずに、先にフランスとオランダの謁見の式を済ませ、儀式が終わり接待の後初めてイギリス公使の書状を示したとある。もし、謁見の前にこの書状をフランス公使に見せていたら、謁見の儀式は取りやめになっていてもおかしくなかったであろう。

ロッシュ公使はその書翰を見てどう反応したかが前掲書にこう記されている。

仏公使はこの書を展読して、顔色たちまち変じ、暴動なりと呼びつつ、直ちに暇を告げて、単騎鞭を掲げ、知恩院なる英公使のもとに馳せ行き、英公使に向かって、速やかに兵庫に至り、軍艦に搭じて横浜に赴き、徳川幕府によりて事を謀るに如かずと説きたりしに、英公使は頭を左右に振り、否とよ。今日の暴挙に我が騎兵の重傷を負いしもの多けれども、余および士官等は、新政府の官吏たる後藤象二郎、中井弘蔵の二氏が、奮闘の救護に頼りてこそ、辛くも虎口を逃れたれ。今謁見の式を終えずして帰路に就くは、皇帝陛下に対して、不敬の至りならんと言うに、仏公使もその言に服して止みぬ。

(同上書 p.187)

ロッシュは直ちに知恩院に馬を走らせ、パークスに対して速やかに横浜に赴き、ともに徳川方につくことを説得したと書かれている。

歴史にifは禁物だが、もし伊藤博文が儀式の始まる前にイギリス公使の書翰をフランス公使に渡していたら、あるいは、後藤象二郎、中井弘蔵が奮戦せず、イギリス公使や外交官に重傷者が出ていたとしたら、戊辰戦争が決着する前に、諸外国と新政府とが敵対する事態があり得たのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント