聖徳太子の時代

前回記事で清水三男は『素描祖国の歴史』のなかで、我々の祖先はかなり古くから他の民族よりも国家意識が強かったことを指摘し、その原因として「国生み神話」でいざなぎ・いざなみ二神が日本列島を創造したことが記されていることを紹介させていただいた。他国にはこのような国土創成にかかわる神話は存在せず、国土に対する愛着心がわが国民に根付いていったということはその通りではなかったかと思う。

しかしながら、いくら国民が国土に愛着心を持っていても、国民がバラバラのままでは国家組織というものは成立しえないことは言うまでもない。では、わが国で最初に鞏固な国家組織が最初に作られたのはいつ頃なのかというと、著者は聖徳太子の時代であると述べている。

太子が冠位十二階を定められたのも、氏姓による旧来の家格を破って実力によって朝廷における各氏の位置を定め、もって人才を登用し、世襲による沈滞した空気を一新し、時代にあう新しい秩序をつくり上げようとし給うた一つの現われであった。

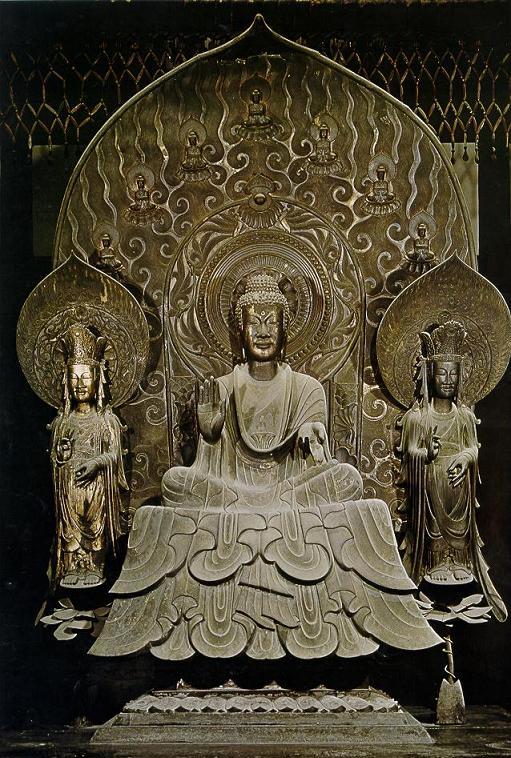

例えば鞍作止利(クラツクリノトリ)に「大仁」の位を与え給うたごときその一例である。止利は法隆寺の釈迦三尊を作った有名な仏師であることはいうまでもなく、彼はそのことを以て大位を与えられたのであるが、実に彼は大陸より我に帰化した人・司馬達等(シバタツト)の孫で、本来ならばかかる高位を与えられる家柄の人ではなかった。大仁は大徳小徳に次ぐ甚だ高い位で、これを帰化人であった人の孫に与え給うたことは氏族制度に慣れた人の眼から見れば、非常な思い切った抜擢であったに違いない。

これは太子が仏教を篤く信じ給うたあまり、仏師をも優遇し給うたにすぎぬもので、人才登用と関係のないことと考える人もあるかもしれないが、そのような人は太子の仏教を尊重し給うたご真意を解し得ない人である。太子の仏教ご信仰は太子ご自身の個人的なご心願からではない。また仏教という一宗教のご愛護からでもなく、太子は仏教の持つ文化全体が、その時代のわが国家の文化建設に必須であったことを感じ給い、そうした国家的見地からこれを重視し給うたのであった。太子が篤く三宝(さんぽう:仏教における仏・法・僧を指す)に帰依し給うた一方、神祇を崇敬し給う心の深かったことも人のよく知るところであり、このことによっても、如上のことは明らかである。太子は人為を加えない、その意味で神ながらの旧文化に対して、神意を体して、これに人為を加え、これを整え、よりよい、より高い国家社会を建設しようと企て給うたのであり、その人為の道の一つとして仏教文化が着目され、取り入れられたのであった。そもそも仏像は最初わが国民には蕃神、即ち外国の神として受け容れられた。しかし太子の時には外国の神ではなく、立派に日本の仏となっている。法隆寺の前述止利仏師作の釈迦三尊の御尊像を我々が今日拝する時、その衣紋の支那風なことを除けば、その御容貌に於いて、何ら外国臭を感じないのであり、その親しさは我々祖先の姿に似せて作られた日本の仏像であることを誰にも感じさせ、誰しもおだやかなその慈悲の御顔(かんばせ)には帰依の心を揺り動かされざるを得ないであろう。太子は仏教において、従来の原始神道にない、精神の深さを見られ、日本国民の魂を仏法によって磨き上げて、日本的仏教を創ることによってわが国民精神を豊かにしようとなさったのである。

十七條憲法に示し給うた和の精神こそ、このような仏教精神を通じて、ご感得になった新しい太子の政治理想であった。夢殿の観音や中宮寺観音に窺われる慈悲深い表情は日本の古美術を愛する誰でもが、まずその美の持つ純粋さにうたれる。この時代の仏像の、特に他の時代に―のものに比し甚だしい特長であるが、この特色の持つ心こそ、太子の和の精神であった。

自然のままの野育ちの古代人はとかく争闘に駆り立てられがちであった。これを精神力により抑えて日本国民の一致団結を促し、一君万民の国家機構を守り育てようとされたのが、太子のお考えで、これが貫徹に役立てられたのが、飛鳥仏教の慈悲心であった。豪族のわがままを戒め、役人が人民を労わるように十七條憲法にお示しになったご精神は、まさに如上の仏像が現わし給う、この上ない優しいご容貌を彫り刻むことのできた、当時の仏教文化の持つ精神と相通じるものである。国民がこの新しい生き方を体得することが、十七條憲法に示された精神の実現にどれ程か役立ち、古代日本を上代日本国家に躍進せしめる上に何ほどか必要であるか判らないというお考えがあって、太子は仏教を自ら先頭に立ってお究めになり、これを国民にもお勧めになったのであった。単に太子個人のご好悪から、これを国民に勧め給うたのではない。それが当時の日本国家の為に必要な教であり、文化であったからこそ、その隆昌に一方ならぬ尽力を与え給うたのであった。同じく仏教信仰とはいえ、藤原氏一族が自己一身の極楽往生の欲望から、浄土教に淫したのとはまったくわけが違うことを知らねばならない。

かくて太子の時代のわが国民は始めて世界に誇る高い日本文化を生んだのであった。文化の隆昌期には支那の南朝あるいは宋代のごとく国威が衰えたために、また為政者が政治から離れたために、せめて文化に於いて、野蕃な勢力者に対抗せんとし、旧来の自己の地位の高さを、僅かにその文化の高さに於いて誇ろうとしたところより生まれたものもあるが、眞に力あり、明朗な文化というものは国威の進展と平行して現れるものでなければならない。太子の時代の文化は正にそうしたものであった。飛鳥の芸術作品が次代の古今を問わず、洋の東西を論ぜず、常に何人をも感動させる力を持っていることは、そのような時代の文化であることから来るのである。わが古代にも古代なりに優れた文化があったが、しかしそれは、太子の時代の文化程の精神の深さを持たない。そこには芸術性の高さはあっても、精神的訓練がそれに伴っていないから、それは古拙の面白さを出ない。他の民族にもある美しさである。飛鳥の文化を以て、日本最古の高い文化とするのは、このような域を既に越えたことに基づくのである。

清水三男『素描祖国の歴史』星野書店 昭和18年刊 p.28~33

ただ権力を掌握したというだけでは、国民が権力者に従うわけではないだろうし、他国の支配者から一目置かれる存在にはなり得ることはないと思われる。力で国民を支配するのではなく、高いレベルの政治哲学や、高貴な雰囲気を持つ文化の香りを持つことが、国家や為政者への信頼を高めていく上で重要なのではないか。

聖徳太子が著したと伝わる『三経義疏』は『法華経』『勝鬘経』『維摩経』の三経の注釈書だが、この内容は支那の学僧を驚かせた名著として知られていたというが、当時の日本文化は仏教研究だけでなく、仏教建築技術、仏像の鋳造技術とその芸術性など、その水準の高さは世界に通用するものであったことは確実であろう。『隋書』には、太子が遣隋使に持たせた国書に「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)なきや。」と記されていて、隋の煬帝がこの書面を見て激怒したことが書かれている。このことは聖徳太子が、わが国は隋国に負けないだけの政治的文化的国力があることについて強い自信を持っていたということを意味するのではないだろうか。

大化の改新

聖徳太子の政治的理想は、残念ながら太子の生前には実現できなかった。太子没後二十年経って蘇我氏が討伐され、それまでの氏姓制度による国家組織が改められ、豪族私有の土地人民を朝廷に奉還せしめて、強固な中央集権型国家が誕生したのだが、この改革を「大化の改新(新政)」と呼んでいる。このような大改革がを進めていくには相当な抵抗があってしかるべきなのだが、大した障害もなく速やかに行われたことはすごいことである。著者は「大化の改新」について次のように説明している。

しかしこのことを以て直ちに氏姓制度の全般的な廃止、完全な公地公民制の実現、個人並びに個性の国家による確認とみなすことは出来ない。何となれば、なるほど口分田制度は田二反、女子にはその三分の二が給せられ、六年毎にこれを官に収め、また配分し直されたものであることのみを見るならば、社会生活の単位として個人が認められ、婦人の地位もまた認められ、土地交友のかなり徹底したものがあったように解し得るが、実際は口分田は個々人に配給されたものではなく、各戸別に戸主に給せられて、各個人としてはこれを私有せず、戸全体として保有したものであることが、正倉院文書所収の戸籍帳によっ明らかになった。而してこの戸なるものは同じく戸籍帳によると、かなりの大家族で、二三世代を含むものが普通であり、決して後世に見るがごとき家父長制的大家族でもなく、より氏族制家族に近いものであったことを知る。即ち、氏族制はなお農村に於いて残存し、蘇我氏のごとき貴族においてのみ、個人主義が現れ、氏族制が破壊されたので、大化新政における氏族制廃止は、かかる上層部の新秩序の制度化に他ならず、農村家族間にはなお個人的財産は発達せず、農村内豪族に於いてすら、なお氏賤といって、戸共有の財産としての奴婢が存続し、戸主・兄弟・父子等の私有財産の分化も徐々としてしか進行せず、氏族制的共同生活が戸なる単位をかたちづくっていたものと解せられるのである。而して漸く天平の墾田私有の格が出るころ、始めて農村家族内に土地私有が顕著に現れ、戸内に独立の家族経営が生じ、戸の分裂が見られるにいたるのである。それまでは農業経営上の必要から、戸内の全員の共同性が必要であり、単一家族による農業経営はなお不可能であったのである。

ともあれ班田収授の法は農村家族を直接に国家に属する民として組織し、国民各員に国家意識を強め、兵士その他の庸役による国家奉仕によって、地方人の井の中の蛙式な氏族制的封鎖性を打破して、直接国家生活に結んでいった点に於いて、一面地方農村間にも氏族制の旧弊を破るものとしてはたらいた。

而して班田収授法を行うための戸籍の完備、耕地の整理、条里制や郷里制のごとき地方行政経済設備の完備は我が国の歴史を通じて空前絶後の大事業で、その広大な規模はかの明治維新の場合でも、かかる農村施設に関しては到底比較にならぬものであった。歴史地理学者の注意するごとく、当時の条里制によってできたところの畦道(あぜみち)や溝は今日に至るまで、部分的に残存していることを認め得るので、中世以後の農村耕地の基礎がこの新政に於いて創められ、中世農村の土台が定められたのであった。かかる徹底した国土計画を行い得た当時のわれら祖先の国家指導者に対して我々は深い敬意を表さざるを得ない。

同上書 p.37~40

『日本書紀』によると、646年正月の改新の詔で「初めて戸籍・計帳・班田収授法をつくれ」とあり、のちに班田収授法によって国家の農地(班田)を耕作する者は、収穫物から一定の割合(田租の場合は公定収穫量の3%)を国に治めることが定められたのだが、その制度を運用するためには正確な戸籍が完備されていなければならないことは言うまでもない。『日本書紀』天智天皇九年(670年)二月に、全国規模の戸籍が作られたことが書かれているが、班田収授が実施されたのはそれよりももう少し後のことだと思われる。しかしこの事業ににより、「中世以降の農村耕地の基礎が創められ、中世農村の土台が定められた」というのは驚きである。そして、「農村生活の持つ共同性の中に育った武士・名主たちが政治経済的に勢力を得るに従い、地方生活の基礎から新たに国家体制をつくり上げ始め」ることになるのだ。

天平の文化

聖徳太子の時代にわが国の文化は興隆したが、大化の改新ののち国家体制が完備されて国力が充実し、聖武天皇の天平期にはすばらしい仏像などが相次いで制作されている。天平仏の精神的な深さの表現や、肉体的表現の均整美は、前後の時代の仏像には見られない、世界的に見てもかなり水準の高いものである。

例えば東大寺法華堂の日航菩薩・月光菩薩に見られる底知れぬ沈静さの持つ精神的深さは到底、推古仏には窺われないところである。同じく可憐純真の表情を持つ興福寺の阿修羅像にしても、推古の素朴純一に比しては、成長した精神の持つ複雑数奇の運命に鍛えられた後に来る純なるものを見、知的な訓練を経た後の純を感じる。あらゆる彫刻の素材と主題を扱いこなしている天平彫刻の豊富さ、各の彫像一つ一つの持つ充実感、ともに国力充実の文化的反映を物語るものである。隣邦唐の文化がアラビア・トルコ・ペルシャ・インド等の異民族の文化の粋を集めて、しかも漢民族の独自の文化を発展させた如く、天平の文化も唐・新羅など先進国の文化を十分咀嚼して、なおこれを凌ぐ世界的文化を創り出したのであった。大宝律令が前後に比類なき大法典であるように、天平の彫刻・万葉の歌調は到底他のいかなる時代、いかなる国の文化をもってしても凌駕出来ない高さを有するものであり、わが国文化史上に於いて天平の時代は高く聳え立つ文化隆昌の時代である。たとえ万葉の語句は真似し得ても、その高い調べ、雄勁さ、明朗さは後人の至り得ない境地である。

同上書 p.45~46

一般的な教科書などでは、世界的に見ても高い水準の作品が相次いで制作されたことが書かれていない。例えば『もう一度読む 山川の日本史』では、国宝となっている仏像の名前だけをいくつか紹介したあと正倉院宝物の話に移り、「宝物の中には唐ばかりではなく、唐を通じてもたらされたインド・ペルシア・アラビア・東南アジアなど遠い異国のものや、外国の意匠をまねて日本でつくられたものも多い」と書いているのだが、この解説を読んで、天平期に制作された仏像などが世界的価値を持っていたこと理解することは不可能だ。

田中英道氏は『国民の芸術』(平成14年産経新聞社刊)で、渡来人の国中連公麻呂が東大寺法華堂の不空羂索観音、日光・月光菩薩立像、執金剛神像、東大寺戒壇院の四天王像、新薬師寺の十二神将像などの制作に関わったとし、公麻呂を芸術家として高く評価して「天平のミケランジェロ」と呼んでおられる。この評価は人によって異なるだろうし、田中英道氏が掲出した作品がすべて国中連公麻呂の作品だとすれば、ミケランジェロよりも上だと考える人がいてもおかしくない。しかも国中連公麻呂の時代はミケランジェロよりも八百年も以前のことなのだが、この時代に天平仏以上の作品が世界で存在したのであろうか。

中国の敦煌にある莫高窟に隋や唐の時代に制作された塑像や壁画が大量に残されているが、私にとっては天平期の仏像の方が美しく思えるしまた深いものを感じる。少なくとも奈良時代においては、日本の彫刻や造形技術、その芸術性が世界最高レベルにあったことは確実だと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント