イギリスは日支ソの連携を怖れていた

前回に続いて武藤貞一の『英国を撃つ』の紹介を続ける。当時イギリスは世界の陸地の約四分の一を領有していたのだが、一八三九年から一八四二年のアヘン戦争以降は支那大陸の支配を狙っていた。しかしながら支那では抗英運動が起き、イギリスはわが国に共同出兵を求めたのだがわが国はそれを拒絶しており、支那がソ連やわが国と緊密化する動きがあった。その後イギリスがそれにどのように動いたかが興味深い。

九十余年前、アヘンの押し売りでイギリスは支那大陸の一角を鉄蹄下に蹂躙し、香港を強奪して、対支制圧の拠点とした。その態勢は今日まで終始一貫して来ているのであって、現に支那革命の頭目孫中山逸仙(孫文)は、抗英を以て支那回生のポイントとし、これがためにあるいは日本に頼り、ソ連と結び、粒粒辛苦、奔命の間にその天寿を縮めたほどである。孫中山の掲げた大アジア主義のスローガンは即ち打倒イギリスの別称に異ならなかったのだ。これは決してあととから牽強しての語ではない。後年イギリス資本に降投して国を売るの奸族と化した蒋介石すらが、その出発点を抗英運動に置いたほど、それほど明らかな事実である。

かつて上海の抗英暴動に、イギリスは日本に共同出兵を求め来たる。時の幣原外相は勇敢にこれを拒絶した。イギリスがこの時ほど痛刻に、日支の契合に恐怖を感じたことは前後を通じてなかったろうと思われる。日支が結べば、直ちにそこへ投げ与えられる答案は「イギリス勢力の後退」なのではないか。それのみではない。それはソ連と日支との結合であった。日本がヨーロッパ列強に先んじてソ連承認を断行したのは何に拠るか。決して北樺太石油や沿海州林業の利権獲得などいう些々なる目的ではなかったと解さねばならぬ。

当時の日本には後藤新平の如き親ソ論者があって、かれは何よりもソ連を味方に引き入れて国策の伸張を図るところに主眼点を置いたもので、それが果たして良果を結んだか悪果を結んだかは別として、とにもかくにも当時にあって、日ソ支の関係が緊密度を加えることによって、支那のイギリス禍排除を得やすからしめたことだけは事実である。イギリスはここにおいて狼狽措く能わず、その対支政策打開に全力を傾注した。それが最近十年間におけるイギリスの驚嘆すべき対支積極外交の契機となったものであることを忘れてはならない。

イギリスの対支政策は、これを一言にして約言せんか。ただ日ソ両国を離間するにあった。…中略…

イギリスは、ソ連を巧みに誘引して対日戦争準備に振り向けさせ、一方、支那に縦横の懐柔政策を恣にした。この間孤立を余儀なくされたものは、律儀一徹で国際外交戦の何たるかを解せぬわが日本であった。

武藤貞一『英国を撃つ』新潮社 昭和12年刊 p.7~10

この本が発刊された昭和十二年に支那事変(日中戦争)が勃発したのだが、もしこの事変が起こらなければわが国のイギリス観が変わることはなかったであろうと著者は述べている。しかしながら、支那事変の背後でイギリスが動いていることについては当時の新聞も大きく報じており、国民の多くがイギリスの正体を認識するようになったことが書かれている。

戦後のわが国の教科書などでは「支那事変」という言葉は用いられなくなって、「日中戦争」が代わりに用いられるようになり、日中両国が宣戦布告がないままに本格的な戦争に発展したと書いているのだが、背後にイギリスが動いていたという肝心な事実については一言も書かれていない。少なくとも戦前においては、新聞にも各新聞でイギリスの関与が繰り返し報じられており、今の教科書のような捉え方をしていた日本人は少なかったと思う。

イギリスの植民地支配の弱点

イギリスは日本と同様に小さな島国であるのだが、前述した通り当時は世界の陸地の四分の一を領有していた。イギリスの植民地では善政とは程遠い政治が行われていたのだが、かといってイギリスが植民地に多くの自国軍を送って人民の暴発に備えていたわけでもなかった。戦後の日本人にはイギリスの植民地統治がいかなるものであったかを知る機会はほとんどないのだが、こういう史実が何故今日も日本人に伏されているままなのかを考える必要があると思う。

世界は広い。だが、イギリスの手品のタネは一つだ。

在朝インド志士ボースに従えば、インドがウォーターローの戦い*までの過去五十七年間にイギリスに奉納した財宝は五百万ドル、而して今日まで毎年の発送額一億七千五百万ドルを下ったことは一年もない。それでいて、インドの人民にして飢えるもの一年に七千万人、過去三十一回の飢饉で三千二百十万人の餓死者を出したということだ。ある年は悪疫によってただの三ヶ月間に六百万人を昇天させた記録を持つ。それでいて、三億五千万人のインド人民はわずかに十五万人のイギリス人、就中二千人にも足らぬ総督府役人の奴隷なのだ。

*ウォーターローの戦い:1815年、イギリス・オランダ連合軍及びプロイセン軍とフランス軍との戦いインド占領を確保するためのイギリス人インド軍は五万八千五百二十九人、吹けば飛ぶほどの少部隊によってインドはイギリス領土として「安泰」である。ソ連のシベリア軍は三十万。もしソ連がシベリアに必要とする守備兵力を、三万五千の人口を擁するインドに割り当てるとしたら、最低七十万を下らないであろう。インドにイギリス人軍七十万! それだけでイギリスは破産だ。…中略…

ソ連は何故シベリアの不毛の広野に三十万の大軍を駐屯させるために、人民の膏血を絞らなければならないかといえば、多言を費やさなくとも、それは一に日本という世界に冠絶した強国に備えるためである。ソ連にしてもしも日本を侵略する意図があるならば、やむを得ないことかも知れぬが、ただ日本との摩擦に備えるために、それだけの労費(?)をを必要としているならば、それはソ連当局として愚の極みと言わざるを得ない。ソ連がただわずかに十五六度だけ(決して九十度といわない)回頭して、角度を新疆からインドへ転じただけで、すぐさまイギリスは、そのインド軍を倍加せねばならぬ事態に出会わすのではないか。

同上書 p.12~14

当時のイギリスはインドに苛酷な税を課し、そのために数千万人のインド人民が餓死したのだが、その体制を維持するのにイギリスはインドに六万弱の英兵を置いていただけであった。それが可能であったのは、イギリスの得意とする「分断統治」で、本書には書かれていないが国内ではヒンドゥー教徒とイスラム教徒とが対立するように仕掛け、さらに国内の諸藩王同士が対立するように仕掛け、それぞれを相争わせることでそれらの勢力を弱体化させたことによる。しかしながらこの統治手法は、分断されていた勢力が連帯してイギリスと対決するようになれば、たちまち破綻することになる。

もしソ連とわが国との緊張が緩和してシベリアの三十万の兵の一部でもインド方面に向けた場合は、イギリスはインド軍を大幅に増派せざるを得なくなる。そうなればインド軍を維持するための費用が急拡大し、イギリスがインドから得られる利益が激減することになる。

イギリスにとっては、わが国がソ連と接近しても困るし、わが国が支那と接近して支那の商圏が失われても困るのである。なぜイギリスが支那に排日運動を最初に仕掛け、支那事変の背後で支那に協力したかについては、戦前に書かれた書物を読まなければ真実に近づくことは難しい。

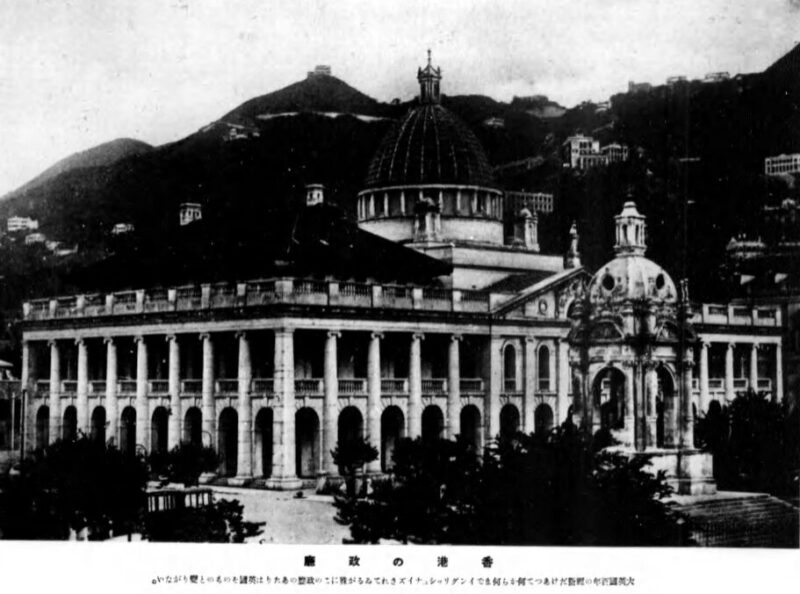

イギリス空軍の根拠地、抗日策源地としての香港

イギリスは時間をかけて粘り強く目的を達成させる国である。このブログで支那の排日を仕掛けたのは英米の宣教師であることを何度か書いたが、その後世界の多くの国を反日に誘導してわが国を孤立に導こうとした。イギリスは単独では戦争を避け、必ず他国を巻き込み、ターゲットとする国と戦う時は自国よりもなるべく他国に戦わせて自国の犠牲が少なくなるようにする国であることを知るべきである。

日支事変をもってイギリスは日本を侵略国と誣い、アメリカその他の国を駆って盛んに反日行動を続けている。国際連盟を動かしたが効き目がないので、次には九ヶ国条約会議をベルギーで開かせ、ここで日本制裁の段取りに取り掛かった。いま直ちに日本を共同の力で敲こうといっても、ついて来る国が少ないのを見越して、しばらく毒針を嚢の中に収め、まず日本を侵略者とする国々の勢ぞろいを終わったというところである。

九カ国会議は失敗でなければ不成功でもない。イギリスは九ヶ国条約で予期しただけのことはプログラム通りに成功した。即ちこれからがイギリスの仕事であって、いろいろ手をかえ品をかえてその終局の目的たる対日制裁へまで各国を引きずって行こうとするであろう。事を一挙に決することなく、都合がわるければ何度でも休み、何時までも待ち、ねばり強く目的を達するのが老獪極まるイギリスの常套手段だから、こういう国に狙われた日本は、それだけの覚悟をしてかからねばならぬ。日本人の一徹短慮を見抜いていればいるほど、イギリスはその得意の手口でやって来るのだ。

日本の対支行動を侵略呼ばわりするイギリス自身はどうかというと、現在の世界の千三百二十万平方マイルをその領土としている。…中略…いまや日本は目と鼻の間に武装せるイギリス海空軍の一大根拠地をひかえているわけで、その脅威感は甚だしいものがあるのだが、図々しいイギリスは、まるであべこべに日本の行動を侵略なりとして世界的弾圧を食わせようとしている。世の中にこんな間違った話が二つとあるわけのものではない。

シンガポールは久しきにわたってイギリス海軍の作戦拠点として知られ、ここに世界有数の堅固な軍港を築造している…

同上書 p.90~92

香港はかつては商港であったが、イギリスは潜水艦の根拠地として、また空軍の根拠地として軍事施設が整えられつつあった。支那事変が勃発して以降、わずか四ヶ月で支那抗日の策源地が上海から廣東、南京に移り、最後に香港に移ったことが本書に書かれている。抗日の策源地となった香港の様子はどのような状態であったのか。

香港イギリス人の排日気勢は本場の支那人以上に猛悪だという現地からの通信が一語にして尽くしているのである。

事変と同時に香港は第三国の仮面をかぶって対支武器集散の唯一市場と化した。殊にわが海軍によって支那沿岸の航行遮断が断行されてからは、支那船舶に代わって物資供給の任に当たっているものは第三国船舶であり、香港はその中心地を為すに至っている。日本が宣戦布告によって中立国によるそれらの行動を断乎禁絶しない限り、香港はますます現在の状態を濃化し、日本にとって一大敵国たるの姿をいよいよ露骨にするものと思わねばならない。南京政府は今日までに九億元の銀をイギリスの陥穽に落ちて武器と換えた上に、更に事変後三億元の銀を上海から国外に放散したが、その吸収先は等しく香港である。

香港は蛭のごとき執拗さで支那経済の生血を吸い取っているものであり、それは第三者の眼に、貪婪飽くところを知らぬ悪魔の形相として映ずるのであるが、その狡猾な甘言の毒針に乗ぜられている国民政府当局は、なお迷夢から覚めやらないのである。

イギリスが支那海の中心地点、廣東湾口のこの島嶼を、支那四億の人民の生血を吸い取る足溜まりとして選んだことは、全くイギリス人らしい頭脳のひらめきによることであるが、今では一転して、それは日本を狙う作戦上の拠点としても重要性を持つことになっているのである。以て如何に香港という島嶼が、宿命的に大きな役割を有しているかを想うべきだ。

同上書 p.97~99

空軍の出現がイギリスに致命的打撃を与えた

イギリスは香港を空軍の根拠地としたのだが、飛行機が発明されたのち戦闘機が開発されて主要国が空軍を持つようになってから、大英帝国はそれまで保持していた強みを失うことになって行ったという。武藤は次のように述べている。

イギリス帝国の衰運にさらに一つのエポックが画されるに至った。それがゆくりなくも前世紀まで想像もしなかった「飛行機の発達」という一事実なのである。…中略…

一口に言えば、この空軍の出現によって、イギリスの占めた島帝国的地の利が失われ、事実上大陸の一部に編入されたも同然なことである。海軍と空軍との長短得失については種々議論の分かれるところであるが、固より海軍至上主義者と雖も、空軍の威力を蔑視してかかっているものは一人もない。海軍に依存して今日の猛盛時をつくり上げたイギリスが、海軍至上観念の後退によって好い辻占を掴むはずはないのである。現に一九三六年のエチオピア問題にからまる英伊係争において、さしものイーデンもムッソリーニの恫喝に歯が立たなかったではないか。地中海に集中したイギリスの海軍の精鋭はイタリア空軍の前に尾を捲いて屏息するの外なかった。英伊の一触即発的危機はこれで解消したが、ユニオンジャックの旗はいささか萎えた観なきを得なかった。

この苦い経験に懲りて、イギリスは猛然と軍備拡張に乗り出し、十五億ポンド五ヶ年計画の再軍備にも着手した次第であるが、なおこれを以て安心せず、進んで各自治領との協同作戦計画につき議を練るために帝国会議を招集したのである。一方アメリカとの対日協同作戦についても相当肝胆を砕いている模様だが、「光栄ある孤立」を真向にふりかざして成長したイギリスが、太平洋においてアメリカの力を借り、大陸においてソ連の力を利用しなければ日本を圧迫し難いと考えるに至ったところには、まだ多分の弱味が見受けられないでもないのである。

即ちイギリスが、せめて勢力挽回を支那大陸と太平洋に図り、今後いかほど懸命の努力を傾注するとも、内部的大英帝国そのものの弛みかかったたがは締め直せるものではあるまい。いくら燈心を掻き揚げても、残り少なくなった油はやがて尽きる。今や蒼然たる暮色が、その眼前まで迫りかかっていることを彼自ら認めているであろう。

同上書 p.147~149

イギリスはわが国と同様に島国であり、周囲の海が外敵からの脅威を防ぐ役割を果たし、強い海軍力が大英帝国の領土拡大の原動力であったのだが、飛行機が発明され各国で空軍が組織されるようになると、イギリスはその防衛上の優位性を失っていった。

武藤は二十世紀の終わりまでに、大英帝国やフランスが瓦解していくことを予見しているが、第二次世界大戦後にそれぞれの植民地が独立を果たしていったことは説明するまでもないだろう。

たとえば『もういちど読む 山川世界史』では、第二次世界大戦後に多くの植民地が独立したことについて次のように解説しているのだが、いまだに教科書は戦勝国に忖度して書いていると思わざるを得ない。

アジア・アフリカなどの枢軸国の占領地では民族主義(ナショナリズム)運動が高まった。この民族主義はファシズム諸国家の苛酷な支配に対する抵抗運動としてはじまったが、戦後になると欧米諸国の植民地からの解放運動(独立運動)のかたちをとった。

『もういちど読む 山川世界史』p.252

枢軸国は言うまでもなく連合国と戦ったわが国やドイツ、イタリア等を指すのだが、イギリスやフランス、アメリカなどの連合国による植民地統治の実態を知っていたら、枢軸国による統治が「苛酷な支配」であったなどと記されていることに誰しも違和感を覚えることであろう。教科書を書くような御用学者やマスコミなどで登場するコメンテーターは、今も戦勝国に忖度して歴史を叙述し、自虐史観を日本人に洗脳する役割を与えられているとしか思えないのだ。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0cb3edfa.2c8ab20f.0cb3edfb.f5cdd14c/?me_id=1213310&item_id=19552219&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1931%2F9784286201931.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント