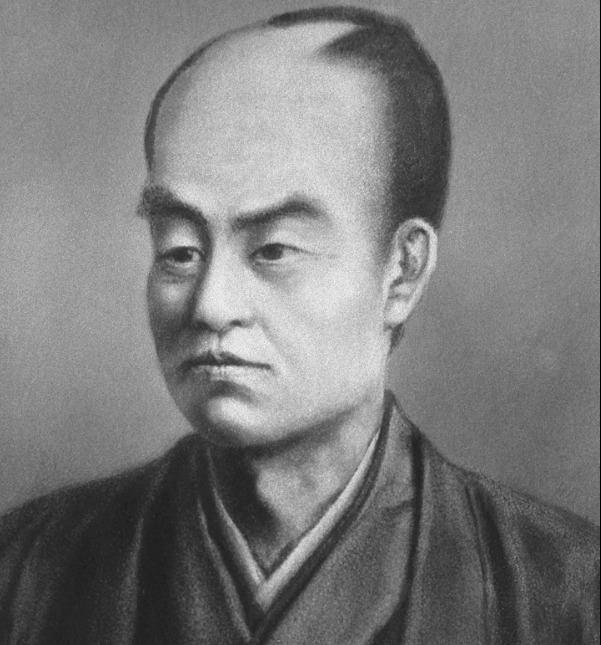

前回は明治二年一月に起きた横井小楠の暗殺事件について書いたが、その八か月後に大村益次郎暗殺事件が起きている。今回は大村益次郎がどのような人物であり、暗殺された経緯について記すことと致したい。

幕末の大村益次郎

大村益次郎は文政八年(1825年)に周防国吉敷郡鋳銭司(よしきぐん すぜんじ)の村医の長男として生まれ、旧姓は村田、幼名は宗太郎と称した。天保十三年(1842年)に防府で蘭医・梅田幽斎に医学、蘭学を学び、翌年には広瀬淡窓の私塾咸宜園で漢籍、算術等を学び、弘化三年(1846年)には大阪の緒方洪庵の適塾に入り医学・蘭学を修めた。

嘉永三年(1850年)に父に請われて帰郷し、四辻で開業して村医となり「村田良庵(りょうあん)」と名乗った。そしてその翌年に隣村の農家の娘・琴子と結婚している。

嘉永六年(1853年)のペリー来航後は蘭学者の知識が求められる世となり、彼は宇和島藩に迎えられて西洋兵学・蘭学の講義と翻訳を手掛けたり、宇和島城北部に砲台を築いたりした。また、翌安政元年(1854年)から二年(1855年)にかけて長崎に赴いて軍艦の製造方法について研究し、洋式軍艦のひな形を製造している。その頃、改名して「村田蔵六(ぞうろく)」と名乗るようになった。

安政三年(1856年)に宇和島藩主伊達宗城の参勤に随って江戸に出て、私塾「鳩居堂」を麹町に開塾して蘭学・兵学・医学を教えるようになった。その後幕府の講武所教授となり最新の兵学書の翻訳と講義を行ったのだが、その講義内容が評判となり、長州藩は彼を召し抱えようと宇和島藩及び幕府と交渉し、万延元年(1860年)に蔵六は江戸在住のまま長州藩士となっている。

その後文久三年(1863年)に蔵六は長州に移り、元治元年(1864年)には藩の山口明倫館で西洋兵学の講義を行い、さらに製鉄所建設にとりかかるなどの軍事関係の仕事に取り組んでいる。同年の第一次長州征伐のあと、藩は幕府に恭順して保守派が一時的に政権を握ったのだが、慶応元年(1865年)に高杉晋作が馬関で挙兵して保守派を打倒し、藩論を倒幕でまとめて奇兵隊の創設をはじめとする軍制改革に着手し、蔵六にその指導を要請した。また蔵六は桂小五郎(後の木戸孝允)の推挙により百石取の上士となり、藩命により「大村益次郎」と改名した。

慶応二年(1866年)に幕府が第二次長州征伐を号令すると、益次郎は長州藩に近代軍を建設する責任者となり、農民、町人階級からなる諸隊を整理統合して藩の統制下に組み入れ、隊の指揮官を集めて戦術を徹底的に指導した。

益次郎の戦術は最新の武器と巧妙な用兵術に加え、無駄な攻撃を避け、相手の自滅を誘ってから攻撃を加えるというもので、旧態依然とした戦術に捉われた幕府側を各戦線でことごとく撃破したという。

戊辰戦争での益次郎の活躍

徳川慶喜による大政奉還の後、慶応四年(1868年)一月に戊辰戦争が起きると、上洛して維新政府の軍政事務担当となり、四月には江戸に向かって官軍を指揮している。益次郎は江戸にいる約三千の兵で上野彰義隊三千人を討伐できると考えていたので、軍議では二万人の兵が必要だとする薩摩藩の海江田信義の主張を斥け、断じて援兵を認めなかった。

五月十五日に上野で戦いが始まると、黒門口で戦っていた薩摩兵から苦戦のため増援を求めてきたのだが、佐山咲平 著『大村益次郎』によると、益次郎は伝令に対して次のように述べたという。

「薩摩だけが、援軍を頼んだとあっては名折れであろう。ただちに引き返して西郷殿にそう言え。薩摩隼人に援軍がなくてはすすめないなら、持ち場を他藩と取りかえようと、そう言え。」

佐山咲平 著『大村益次郎』学習社 昭和17年刊 p.188~189

その後薩摩藩は奮起して戦ったのだが、薩摩藩からすれば益次郎の対応は不愉快そのものであった。

しかし、益次郎からすれば、刀や槍で戦う彰義隊に対して新型銃で武装した官軍には援兵がなくても勝てる戦い方があった。彼は上野戦争を簡単に終わらせるために緻密な計画を立てていたのである。

官軍と旧幕軍との戦いが続く中、彼の計画通りにアームストロング砲が撃ち込まれて寛永寺の吉祥閣に火が付くと、彰義隊は大混乱に陥って総崩れとなり、三河島方面へ潰走していったという。益次郎はあらかじめ三河島方面の兵備を手薄にして、彰義隊の逃げ場まで作っていたのである。

こうして上野は彼が宣言していた通り一日で陥ちた。その後彼は江戸に残って作戦を立て、兵の派遣から兵糧や弾薬の補給まで一人で引き受けて奥羽・北越の平定作戦を勝利に導いている。

大村益次郎が彰義隊を討伐したあと江戸に残って具体的にどのような仕事をしていたのか、前掲書には次のように描かれている。

官軍が、会津の城を囲んだ時であった。出先の部隊から、この堅陣を抜くには、攻城砲がなくては、とうてい駄目だから、徳川から分捕った、攻城砲を差し向けてくれ、と、わざわざ頼みにやって来た。すると益次郎は、「それは、やるには及ばない。」といって、一向に取り上げなかった。

なぜ渡してやらないのだ、と聞いた人に、益次郎は、

「攻城砲だと、目方がずいぶん重いから、これを運ぶのに大勢の人夫がかかったとしても、一日に五里か六里しか運べない。だから、大砲が向こうへ着くのは、九月の二十日過ぎになるわけだ。ちょうどその頃には、会津は落城するだろうから、苦労して運ぶだけ無駄なのだ。」

と説明した。しかし、その説明を聞いた人も、何だか分かったような、分からないような気持だった。すると、会津の落城した日、九月の二十二日のことであった。その頃は今とは違って、電信もなければ、郵便もなかったが、益次郎はその日の朝、宮様の御前で、

「ちょうど今日あたりが、会津の落城の日となろうと考えまする。会津は、まだ敵対致しておりまするが、それもやはり幕府のために敵するので、決して自己のために、というわけではございません。さていよいよ落城するのかと思うと、甚だ気の毒なことに存じます。」と、お話申し上げていた。ところが、ちょうどその日に、会津の陥ちたことが後からわかったので、益次郎が、そのように申し上げていたのを聞いていた人々は、驚嘆してしまった。そして思い返してみると、攻城砲を渡さなかった益次郎が、決して、でたらめを言っていたのでないことを知って、さらに驚を新たにしたのであった。このようなことこそ、千里の先に敵を走らすというものだ、と口から口へと、噂されたのであった。

佐山咲平 著『大村益次郎』学習社文庫 昭和17年刊 p.193~195

その後、明治二年(1869年)に函館五稜郭で榎本武揚らの旧幕府軍が降伏して戊辰戦争が終結し、大村益次郎は功績が認められて永世禄千五百石を賜り、木戸孝允、大久保利通と並び新政府の幹部となっている。

新政府の兵制論争

旧幕府軍は降伏したのだが、新政府としてはこれで安心できるものではなかった。各藩に軍隊が存在している状態のままでは、いつ新政府に対する不満が爆発して大規模な内乱となってもおかしくない。大久保利通ら薩摩出身者は、薩長土肥の藩兵を主体に中央軍隊を編成しようと動いていたのだが、大村益次郎を中心とする長州藩出身者は、藩兵に依拠せず徴兵制により政府直轄の軍隊を編成すべきであると考えた。

田中惣五郎 著『大村益次郎 : 近代軍制の創始者』には、次のように解説されている。

日本全国が天子の下に慴伏(しゅうふく)するとしたら、国内的には、兵の必要性がなくなったのです。函館の戦争に、勅命も受けない兵を南の端から北の端まで動かして行った西郷の気持ちの中には、天朝の賊を伐つという崇高の心の外に、無用の兵の働き口を探す気分が果たしてなかったかどうか。後の征韓論も、この働き口につづかる一つの願望でなかったと誰が言えましょう。

この気持ちを察して居るからこそ、大久保は、薩藩の兵を宮中に召すことに大賛成なのです。むしろ強要すらして居ります。この兵で押さえておいて、次の新しい仕事をしよう。これが大久保の偽りのない気持ちだったのです。…中略…

これに対して、大村は、幕末に幕府が編成した歩兵隊を目して、徳川家を倒すものだ、食い物にするものだと言い、同藩の寺島等が組織した伝馬同心、御弓同心の難波隊を、解散してしまうより外に仕方のない兵隊だと罵倒して居るほど、彼は徹底した徴兵制度論者だったのです。仏国流の徴兵を日本に実施しようと計画していたのです。しかも、これは決して単なる仏国の制度を模倣しようとしたのではなく、彼自身が、出身が一個の村医であり、彼が実戦にたずさわった以後の長州兵は、四境戦争以来、族籍超越の軍隊によって戦われており、戦って成績があがっています。新兵器は先入観念のないこの平民兵の方がむしろ、巧みに扱いうることを、実践を経て了知していたのです。いわんや萬機を御親裁あそばす新時代において、旧武力に頼る法はないと信じていたのです。政治的な妥協を敢えてせねば、立場を失墜する木戸や大久保とはちがって平民出身の身軽な大村は、蘭学によるリアリズムを信条として生き抜こうとしたのです。…中略…

長州藩においては、藩が下級武士の指導に任せられたと同じ程度に庶民が兵としての任務をつくしたのです。日本の徴兵令が、村医出身の大村によって基礎づけられ、前原一誠、山田顕義、山縣有朋と、いずれも長州の人々によって補成し、完成されたことをみると、国を焦土にしたものの変革振りというものが想像されます。維新政府の一翼を占有していた長州だからともいえるのですが、然し同じ一翼の薩摩がブレーキをかけ通したことを考えると、徴兵制度は依然として長州のものであり、その最大の理由は、四境戦争*、四国連合艦隊の襲来の内外の大戦争による結果だと考えられます。同時にこの根基が、やがて明治大正時代を通じて、いわゆる「長の陸軍」を形作る素因でしょう。

田中惣五郎 著『大村益次郎 : 近代軍制の創始者』千倉書房 昭和13年刊 p.285~289

*四境戦争:第二次長州征伐の長州藩側の呼称。大島口、芸州口、石州口、小倉口の四境で幕府と長州軍が戦ったのでこう呼ばれている。

六月に行われた兵制改革の会議では薩摩の大久保らが主張した四藩兵親兵論と益次郎が主張した一般徴兵論が対立し、一般徴兵論は事実上の凍結となってしまう。さらに大久保が益次郎の更迭を主張したことから、憤懣やるかたない益次郎は辞表を提出することとなるのだが、当時の政府には彼に代わるべき人材はいなかった。木戸孝允が今後の支持を約束して益次郎を慰留し、新たに設置される兵部省の大輔(今の次官)に彼を就任させている。

その後益次郎は八月にわが国最初の軍人学校である兵学校を京都に創設し、下士官候補の訓練を開始し、九月には大阪城の近くに兵部省の兵学寮を設け、フランス人教官を招いてフランス軍をモデルとする新しい軍の建設を開始することを決定したほか、京都宇治には火薬製造所を、大阪には造兵廠(大阪砲兵工廠)を建設することを決めている。

ところで、なぜ益次郎は兵備の中核を関東から関西に移したのであろうか。その点について、子爵・曾我祐準の自叙伝には次のような記述がある。

*曾我祐準(そが すけのり):天保十四年(1844年)柳川藩出身。陸軍参謀本部次長、大阪鎮台司令官などを歴任したが、陸軍の薩長閥主流派と対立し明治十九年(1886年)に職務を辞任。二十四年(1891年)に貴族院議員に当選。大正三年(1914年)のシーメンス事件では予算委員長として第一次山本内閣打倒に関与した。

大阪に陸軍の根拠を定むる理由は、日本の中央であるとか、四通八達の地であるとかの前提から割出されたに相違なきも、他に副因なきにあらずやと推測さるる節がある。それは東北平定後、吾々同僚間でも奥羽在勤者との往復する書簡にも、奥羽は古来王化に潤わず、今後最も注意すべき地方なりなどよく書いたが、大村大輔はこれを見て笑って、奥羽は今十年や二十年頭を擡(もた)げる気遣はない。今後注意すべきは西であると言われた。また大輔が船越大丞*に遺言された内に四斤砲を密かに製造し置けとありしと聞く。英雄の兵略眼はまた格別で、十年前から西南役を見透されたことが明らかな様である。

『曽我祐準翁自叙伝』曽我祐準翁自叙伝刊行会 昭和6年刊 p.203~204

*船越大丞:大村の死後兵部大丞となった船越衛(まもる)のこと:天保十一年(1840年)安芸国生まれ。第一次長州征伐の際に長州藩と江戸幕府の和平交渉の仲介役となり、それが縁で大村益次郎から兵学を学んだ。大村の死後兵部大丞となり、その後千葉県知事(県令)、石川県知事等を歴任。

大村益次郎は、兵部省で彼の理想としていた農民を中心とする徴兵制度実現に向けて着々と既成事実を構築していったのだが、そのことが当時五十万戸存在していたと言われる士族階級の反発を招くことになることは誰でも容易に想像できる。益次郎の凄いところは、いずれ士族が反乱を起こすことになり、その中心となる地域は薩摩などの西南雄藩にあることを予見していて、その動向を警戒し、その備えとして新政府の軍事の中心を関西に移そうと決断した点にある。

誰が益次郎を襲ったのか

益次郎は明治二年(1869年)に軍事施設視察と建設予定地下見のために京阪方面に出張することになった。その際に彼の命が狙われるのではないかとの風説が流れて、木戸孝允が内密に、後に第二代京都府知事となる槇村正直に大村の身辺警護を要請したとの記録がある。木戸は薩摩藩を警戒していたのだが、大村の命を狙う者は他の藩にも少なからず存在し、長州藩も例外でなかったのである。『大村益次郎 : 近代軍制の創始者』には次のように解説されている。

大村を覗(ねら)う者は、この薩摩的なものの外に、単なる攘夷の徒があります。彼らは新政府の対外政策が親夷に傾いたことに、満腔の不満を持っています。更に、兵制改革によって士族の特権を脅かされる徒の不平があります。新政府とは下級武士の台頭し得る時代を作成するものと信じ、踵(きびす:かかと)をあげて待っていた人々には、農兵制を強調する大村の姿は、異端の徒として映ったに違いありません。加えて長州藩内部の対立が、新旧、文武、派閥の複雑性を孕んで、大村木戸的なものの潰滅を計っているのです。大村の刺客が、長州人によって多数を占めていたこととが一つの証左でしょう。

しかも、これらを刺激する事件が、折悪しく展開されたのです。それは、英国皇太子の来朝です。これが、古きもの一般をいかに憤激させたか。

二年六月、英国皇子デューク・オブ・エジンバラ殿下来朝の報があり、政府は未曽有の事件であるために、その処理方をしばしば朝議にかけ、二十六日に至って、漸く万国交際の例に拠り、締盟国の皇族として待遇することに一決したのです。…中略…三四年前までは、英国公使が伏見に通ったことを取りあげて、幕府の責任を問うた攘夷の徒が、今や政府の大官として、夷狄を天子に謁見せしめる手続きのために腐心し、条例まで発布したのですから、頑固な攘夷党の憤起するのも無理はありません。豹変としても、少し度が烈(はげ)しすぎるのです。

『大村益次郎 : 近代軍制の創始者』p.327~328

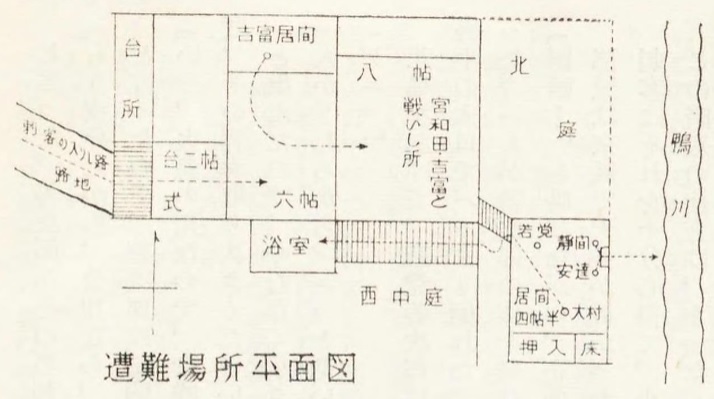

益次郎は九月三日に大阪の視察を済ませ、刺客を警戒しつつ回り道をして京都木屋町の宿に無事に戻っている。しかしながら翌四日の夕刻に、長州藩大隊指令の静間彦太郎、伏見兵学寮教師の安達幸之助と会食しているところに、大村を訪ねてきた人物がいたのである。

若党の山田は、灯火の用意をしているところへ、玄関へ訪うものがあります。至急お目にかかりたいのだが、先生は御在宅かという挨拶です。しばらくお待ちをと、取り次ごうとする背後から、白刃がきらめいて無気味な音をたてました。

かけ上って行く兇徒の数はつづいて、何も知らずに寛いでいる二階へ、一斉に乱入します。畳みかけて切りこんでくる鋭い切先(きっさき)を、ふせぎかねた大村は、眉間に、指に、膝頭に切りつけられて、襖にすがります。

倒れる襖を楯に南外縁に出ると、躓(つまづ)いて縁下に落ちてしまいました。安達と静間は、俄かのことで支えることも出来ず、手傷のままで、東側の窓から、鴨川へ向かって飛び降りましたが、、待ち伏せた兇徒のために、たちまち斬殺されてしまいます。安達が、大村に容貌が似ていたため、兇徒はしめたしめたと驚喜の声を発します。別室にいた兵部省作事取締吉富音次郎は、一人を斬って自らも負傷しましたが、しめたしめたという声で兇徒が引き上げると、その場にうづくまってしまいました。

『大村益次郎 : 近代軍制の創始者』p.330~331

逃れた大村は、傷ついた身を浴室の中に潜めましたがひどい出血です。引き上げたと見て、人々も集まって来、大村も漸く出てきて大騒ぎになります。

襲撃犯は長州藩出身の神代直人、団伸二郎、大田光太郎、白河藩出身の伊藤源助、越後国郷士の五十嵐伊織、久保田藩陪臣の金輪五郎、信州伊那郡出身の関島金一郎、三河出身の宮和田進の総勢八名で、うち宮和田は吉富に斬られて死亡し、残りのメンバーはその後まもなく捕らえられている。うち主犯格の神代は周防国で捕縛された際に割腹しかけたために斬首されており、残りの六名については十二月二十日を期して京都粟田口の刑場で死刑になる予定であったという。しかしながら、京都弾正台の指揮を執っていた海江田信義は「犯人たちは国家のために大村を誅したのであるから」と言って死刑を中止してしまっている。その後弾正台と兵部省との間でごたごたがあり、結局、十二月二十七日に刺客たちは首をはねられたという。

木戸孝允は、この事件の黒幕は海江田ではないかと疑っていたようだ。海江田は上野戦争の軍議で援兵を却下され、それ以来大村に強い恨みを持っていたと伝えられている。木戸が十月十五日付で槇村正直にあてた手紙にはこう記されている。

海江田は大姦物なり。大いにご用心。大村の一條も彼煽動と申す説これあり申し候。昨年来の私怨にて、己の非は知らず、却って大村を怨み、これまでも大村をおとし候。姦謀をしばしば相企て候由にて、土人(土佐人)などよりも、密かに気をつけ呉候こともこれあり申し候。

『木戸孝允文書 第三 (日本史籍協会叢書)』日本史籍協会 昭和5年刊 p.457

益次郎は一命をとりとめたのだが、重傷であったために九月七日に山口藩邸に移送され、その後傷口から菌が入って敗血症となり、二十日に蘭医ボードウィンらの治療を受けたのち大阪の病院に転院したが病状は好転せず、十一月一日に敗血症による高熱を発して容体が悪化し五日の夜に息を引き取ったという。

先ほど紹介させていただいた曾我祐準の自叙伝に、大村の臨終の際に「西国から敵が来るから四斤砲をたくさんにこしらえろ。今その計画はしてあるが、人に知らさぬように」と船越衛(ふなこし まもる)*に後事を託したことが記されているが、大村は死ぬ直前まで、西国雄藩の不平士族が内乱を起こした場合の対策を考えていたのである。

彼の軍制構想は山田顕義、船越衛、曾我祐準らによってまとめられ、十一月十八日には『兵部省軍務の大綱』として太政官に提出され、国民皆兵による徴兵制度については、明治五年(1872年)に兵部省が陸軍省と海軍省に分割されて陸軍大輔となった山縣有朋によって、明治六年(1873年)に徴兵令が陸軍省により発布され、東京軍管で新兵募集が開始されている。その後明治六年の政変で西郷隆盛、江藤新平、板垣退助らが下野し、七年には佐賀の乱、九年には熊本県で神風連の乱、福岡県で秋月の乱が、山口県で萩の乱が起き、十年には薩摩で西南の役が勃発して大村が予見した通り、西南雄藩で不平士族の反乱が相次ぐことになるのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

しばやん様

新しい投稿を拝見しました。まずはお慶び申し上げます。

臨終の際に「西国から敵が来るから・・・」と言っていたとは知りませんでした。とてもリアリストだったのですね。

靖国神社にゆくと、彼の銅像が東北をむいて立っていますが、いまだに(明治)政府に利用されている訳ですね(奥羽列藩同盟+箱館脱走の子孫としては、東軍の戦死者を本殿に祀らずにいる

この施設は、いろいろ思うところがあります。最初に祀られたのが、御所に大砲を打ち込んだ”勤皇”の方々だし)。